Kardiovaskuläre Rehabilitation – mit Blick auf die Neurologie

Bericht: Moana Mika, PhD, Wissenschaftsjournalistin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Am Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie wurde unter anderem über die kardiovaskuläre Rehabilitation eingehend diskutiert. Dass diese auch Berührungspunkte mit der Neurorehabilitation hat, zeigte eine Session am letzten Kongresstag.

Keypoints

-

Die Neuro- und CV Rehabilitation teilen gemeinsame Komponenten, wie zum Beispiel das physische Training, das Management von Risikofaktoren oder die psychosoziale Unterstützung.

-

Der Neurorehabilitation stellen sich spezifische Herausforderungen: Funktionsverluste können oft nur kompensiert und die Funktion nicht wiederhergestellt werden. Zudem ist der Therapieerfolg schwierig zu erfassen.

-

Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen Patient:innen, die sowohl an neurologischen Schäden als auch einer CV Erkrankung leiden. Sie benötigen womöglich zusätzliche Hilfestellungen in der Rehabilitation.

-

Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ist in diesen Fällen unumgänglich.

An der Session «The heart and its neighbours: Challenging cases in cardiovascular rehabilitation» wurde der Blickwinkel erweitert: erweitert auf andere Fachgebiete und auf Herausforderungen in der Rehabilitation. Herausforderungen, die vielleicht manchmal gar nicht als solche erkennbar sind. Doch dazu später mehr. Den Anfang der Session, die am letzten Kongresstag stattfand, machte Prof. Dr. med. Andreas Luft, leitender Arzt an der Klinik für Neurologie am Universitätsspital Zürich. Der Neurologe übernahm die Sicht auf einen «neighbour» des Herzens. Er sprach in seinem Vortrag über die Neurorehabilitation und erklärte, was die Unterschiede zur kardiovaskulären (CV) Rehabilitation sind. «Wir arbeiten auf einer ganz anderen Ebene», begann Luft seine Präsentation. Denn: Bisher konnte die vollständige Wiederherstellung neuronaler Schaltkreise nach einer Hirnverletzung erst im Tierversuch nachgewiesen werden, nicht aber beim Menschen.1 Dies sei anders nach einem Herzinfarkt, wo durch aktives Training die Kontraktion des Muskels wieder angeregt werden könne, so Luft. Und weiter: «Wir hoffen, dass wir irgendwann auch mal die Gehirnfunktionen wiederherstellen können.»

Schwierigkeiten der Neurorehabilitation

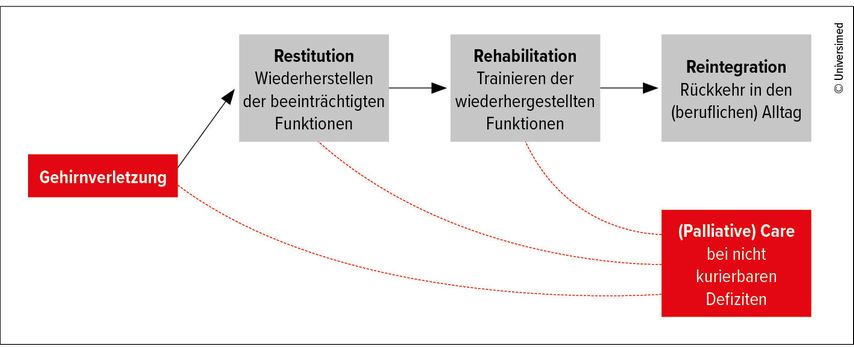

Was es dazu bräuchte, erklärte Luft anhand einer Grafik (Abb.1): Im Idealfall würde die Neurorehabilitation nach dem Schema Restitution – Rehabilitation – Reintegration verlaufen. Restitution heisst die Wiederherstellung neuronaler Schaltkreise – vergleichbar mit der Kontraktilität des Myokards. Diese Stufe würde aber praktisch übersprungen, sagte Luft: «Die Neurorehabilitation besteht bis heute vor allem aus der Phase der Rehabilitation.» In der Rehabilitation werden die teils wiederhergestellten Funktionen trainiert, wobei aber oft auch kompensatorische Abläufe erlernt werden. Zum Beispiel bei einer Armparese nach Schlaganfall: Damit die Reintegration in den Alltag – im besten Fall auch in den Beruf – möglich ist, werden kompensatorische Bewegungen des gelähmten Arms antrainiert.

Nur: «Leider ist es immer noch so, dass rund 60% der Betroffenen die Akutklinik mit einem Defizit verlassen», sagte der Neurologe. In diesen Fällen gelingt sehr oft nur eine insuffiziente Reintegration und die weitere Behandlung hat nur palliativen und nicht kurativen Charakter. Oftmals kommt zudem hinzu, dass die antrainierten kompensatorischen Bewegungen mehrere langfristige Nachteile mit sich bringen: Zwar erlaube die Kompensation eine raschere Rückkehr und weniger Abhängigkeit im Alltag. Allerdings gehe sie oft auch mit einer schlechteren Bewegungsqualität, mit Schmerzen, Spastiken oder orthopädischen Komplikationen einher, ergänzte Luft.

Kardiovaskuläre Prävention: Auch das Demenzrisiko sinkt

Dass Sport und eine gesunde Ernährung das CV Risiko senken, ist naheliegend und wurde vielfach nachgewiesen. Die gleichen Massnahmen beugen aber auch der Demenz vor, wie Dr. Dr. med. Roman Brenner, leitender Arzt, Klinik für Kardiologie, Spitalverbund HOCH Health Ostschweiz, in seinem Vortrag erklärte. Dies gelte insbesondere für die vaskuläre Demenz.

Nach der Alzheimerdemenz ist die vaskuläre Demenz die zweithäufigste Demenzform und entsteht durch geschädigte Blutgefässe im Gehirn. Die feinen Gefässe reagieren sehr sensibel auf Veränderungen des Blutdrucks: Zusammen mit einer Gefässsteifigkeit kann eine Hypertonie zu kleinen Rupturen führen. Und je mehr neuropathologische Veränderungen vorhanden sind, desto wahrscheinlicher entwickelt sich eine Demenz.6

Insgesamt 14 Risikofaktoren wurden für die Demenz identifiziert. Dazu gehören zum Beispiel Rauchen, Übergewicht, Gehörverlust, soziale Isolation oder eben Bluthochdruck. «Rund 40% aller Demenzfälle können durch die Verminderung von Risikofaktoren verhindert werden», sagte Brenner. Dass CV Risikofaktoren zur Entstehung der Demenz beitragen, wurde bereits 1995 in der «Honolulu-Asia Aging Study» gezeigt: Zum ersten Mal wurde bei über 3700 Studienteilnehmer:innen ein hoher systolischer Blutdruck mit schlechteren kognitiven Leistungen im Alter assoziiert.7

Blutdrucksenkung als oberste Priorität

«Patient:innen mit einer unbehandelten Hypertonie haben ein grösseres Demenzrisiko», so Brenner.8 Mit intensiver Blutdrucksenkung konnte in einer Studie gezeigt werden, dass das Risiko für eine milde kognitive Verschlechterung – kombiniert mit möglicher Demenz – verringert wird. Für den Versuch wurden mehr als 9300 Proband:innen randomisiert und im Mittel über drei Jahre begleitet.9 Insbesondere Kalziumantagonisten und Angiotensin-Rezeptor-Inhibitoren scheinen zur Demenzprävention beizutragen.10

Die Prävalenz für Demenz sei zwar in der Bevölkerung immer noch steigend, sagte Brenner, «aber nicht mehr ganz so stark wie noch vor 30 Jahren». Zu dieser Entwicklung trügen verschiedene Faktoren bei. Klar sei, dass die Blutdrucksenkung die wichtigste Intervention sei und ein gesunder Lebensstil protektiv wirke, schloss er seinen Vortrag. Von diesen Massnahmen profitiert also nicht nur die CV Gesundheit, sondern auch die Hirnleistung.

Interaktion von Kognition, Bewegung und Kommunikation

Damit die Neurorehabilitation erfolgreich ist, müssten also die Schaltkreise bestmöglich wiederhergestellt werden. Dies braucht Zeit und Training. Zeit, um eine Spontanerholung zu ermöglichen: Studien haben gezeigt, dass in den ersten Wochen bis wenigen Monaten nach Verletzung verschiedene proplastische Gene im Periinfarktkortex hochreguliert werden. Diese induzieren das sogenannte «axonal sprouting» und die vermehrte Synapsenbildung.2 Durch aktives Training erhofft man sich, die Neuroplastizität zusätzlich positiv zu beeinflussen und dadurch die verletzten Areale so gut als möglich zu regenerieren.

In seinem Vortrag wies Luft noch auf eine weitere Herausforderung in der Neurorehabilitation hin: die Messbarkeit. Bisher konnten noch keine adäquaten Biomarker für die Erholung identifiziert werden. Die bisherigen Goldstandards sind: klinische Assessments, von den Betroffenen selbst dokumentierte Therapieerfolge – sogenannte «patient-reported outcome measures» (PROM) – oder das Leistungsmonitoring durch elektronische Tracker. Jede dieser Methoden bringe aber auch Nachteile mit, so Luft. So seien zum Beispiel die klinischen Assessments künstlich hergestellte Testsituationen, die PROM oftmals subjektiv verzerrt und die elektronischen Tracker scheiterten an technischen Herausforderungen.

Eine weitere Schwierigkeit bei der Messung des Rehabilitationserfolgs sei ganz grundsätzlich, dass Kognition, Bewegung und Kommunikation stets korrelierten, sagte Luft. Zum Beispiel bewegt sich ein Patient schlechter, wenn er Probleme mit der Kognition hat. «Diese Interaktionen erschweren es, den Rehabilitationserfolg zu messen», schlussfolgerte er.

Neurologische Defizite in der kardiovaskulären Rehabilitation

An Interaktionen und Herausforderungen knüpfte auch der Vortrag von Dr. med. Jan Vontobel, ärztlicher Direktor und Chefarzt Kardiologie an der Hochgebirgsklinik in Davos, an: Er widmete sich im zweiten Teil der Session den «challenging cases» in der CV Rehabilitation. «Neurologische Probleme treten häufig zusammen mit kardiovaskulären Erkrankungen auf», begann er seinen Vortrag. Und dies stelle eine besondere Herausforderung in der Rehabilitation dar. Dazu komme, dass bisher ein Konsens fehle, wie Patient:innen mit beiden Erkrankungen behandelt würden, so der Kardiologe.

Ein bekanntes Beispiel für das gemeinsame Auftreten von neurologischen Problemen und einer CV Erkrankung ist der periprozedurale Schlaganfall, der sich beispielsweise während einer Herzkatheteruntersuchung ereignet. «Wir müssen aber nicht nur nach Schlaganfällen Ausschau halten. Es kommen auch andere neurologische Schäden vor», sagte Vontobel. Er nannte zum Beispiel klinisch stumme Gehirnläsionen, die nach einem Eingriff am Herzen im MRI sichtbar sind.3 Oder die ischämische Optikusneuropathie, die zu einem reduzierten Sehvermögen führt.4

Die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit

Die Herausforderung sei, die neurologischen Probleme überhaupt erst zu identifizieren, sagte Vontobel. Denn: Obwohl neurologische Schäden zu lang anhaltenden Beeinträchtigungen führten, würde in der Kardiologie oftmals nicht systematisch danach gesucht. Neurologische Schäden zeigen sich häufig in kognitiver Dysfunktion, zum Beispiel durch eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne, einem schlechteren Erinnerungsvermögen oder reduzierter psychomotorischer Geschwindigkeit.5 Mithilfe neuropsychologischer Assessments könnten diese Dysfunktionen aufgedeckt werden.

Obwohl – oder vielleicht gerade weil – sie nicht immer auf den ersten Blick erkennbar sind, beeinflussen kognitive Dysfunktionen auch die CV Rehabilitation. Patient:innen haben zum Beispiel Mühe, das Handy zu bedienen, ihren Alltag zu organisieren oder die Körperpflege zu bewältigen. Hier gälte es genau hinzuschauen und Hilfe anzubieten, sagte Vontobel, zum Beispiel durch eine Ergotherapie.

In der Neuro- und CV Rehabilitation brauche es eine gute Kommunikation zwischen den Disziplinen, sagte Vontobel. Ob Patient:innen, die sowohl eine CV Rehabilitation durchliefen als auch neurologisch betreut würden, nun auf der Neurologie oder der Kardiologie behandelt würden, spiele schlussendlich keine grosse Rolle, sagte er. Schliesslich verfolge man die gleichen Ziele und teile gewisse Komponenten in der Rehabilitation, wie zum Beispiel das Training, das Management von Risikofaktoren oder auch den psychosozialen Support (Abb.2). «Wichtig ist eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit, damit die Rehabilitation erfolgreich ist», schloss Vontobel seinen Vortrag.

Quelle:

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie, 4. bis 6. Juni 2025, Zürich

Literatur:

1 Wahl AS et al.: Neuronal repair. Asynchronous therapy restores motor control by rewiring of the rat corticospinal tract after stroke. Science 2014; 344: 1250-5 2 Carmichael ST: Plasticity of cortical projections after stroke. Neurscientist 2003; 9: 64-75 3 Friday G et al.: Brain magnetic resonance imaging abnormalities following off-pump cardiac surgery. Heart Surg For 2005; 8: E105-9 4 Raphael J et al.: Perioperative visual loss in cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2019; 33: 1420-29 5 Bruggemanns EF: Cognitive dysfunction after cardiac surgery: Pathophysiological mechanisms and preventive strategies. Neth Heart J 2012; 21: 70-3 6 Livingston G et al.: Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet 2024; 404: 572-628 7 Launer JL et al.: The association between midlife blood pressure levels and late-life cognitive function - the Honolulu-Asia Aging Study. JAMA 1995; 274: 1846-51 8 Peters R et al.: Blood pressure lowering and prevention of dementia: an individual patient data meta-analysis. Eur Heart J 2022; 43: 4980-90 9 SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group: Effect of intensive vs standard blood pressure control on probable dementia - a randomized clinical trial. JAMA 2019; 321: 553-61 10 Van Middelaar T et al.: Lower dementia risk with different classes of antihypertensive medication in older patients. J Hypertens 2017; 35: 2095-101

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...