Highlights vom ESC-Kongress

Bericht:

Regina Scharf, MPH

Redaktorin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Am Swiss ESC Update in Basel präsentierten und diskutierten Experten aus allen grossen Spitälern der Schweiz eine Auswahl von Studien, die am Jahreskongress der European Society of Cardiology in Barcelona vorgestellt wurden. Wir präsentieren Ihnen hier einen Auszug.

Akutes und chronisches Koronarsyndrom

PANTHER-Studie: ASS oder P2Y12-Inhibitor zur Langzeit-Sekundärprävention?

Die PANTHER-Studie, eine vom Universitätsspital Bern und der Stiftung Cardiocentro Ticino in Lugano finanzierte Metaanalyse, hat untersucht, ob eine Sekundärprävention mit P2Y12-Inhibitoren (P2Y12-I) der konventionellen Langzeittherapie mit ASS überlegen ist. Die Analyse schloss knapp 25000 Patienten mit einer etablierten CAD aus 7 randomisierten kontrollierten Studien (RCT) ein, von denen die eine Hälfte eine Monotherapie mit Clopidogrel oder Ticagrelor erhalten hatte und die andere Hälfte ASS. Wie die Resultate zeigten, war das Risiko für den primären zusammengesetzten Endpunkt (kardiovaskulärer [CV] Tod, Myokardinfarkt [MI] oder Schlaganfall) im Vergleich zu ASS bei den mit P2Y12-I behandelten Patienten signifikant niedriger (HR: 0,88; p=0,014). Gemäss Prof. Dr. med. Marco Valgimigli vom Istituto Cardiocentro Ticino ist das Ergebnis vor allem auf die Reduktion von Myokardinfarkten (23%) und hämorrhagischen Schlaganfällen (n.s.) zurückzuführen. Das Risiko für Stentthrombosen wurde durch die Behandlung mit P2Y12-I um mehr als die Hälfte reduziert. Das Risiko für schwere Blutungen unterschied sich nicht zwischen den verglichenen Therapien, das Risiko für gastrointestinale Blutungen war hingegen unter der Therapie mit den P2Y12-I um 25% reduziert.

SECURE-Studie zeigt Konsequenzen von ungenügender Therapieadhärenz

Welche Rolle die Therapietreue bei der kardiovaskulären Sekundärprävention spielt, demonstrierten die Ergebnisse der SECURE-Studie, die vom EU-Forschungsprogramm HORIZON 2020 finanziert wurde. Die nach einem MI eingeschlossenen Patienten wurden nach ihrer Randomisierung entweder mit eine Polypille aus ASS 100mg, Atorvastatin 20/40mg und Ramipril 2,5/5/10mg oder mit der Standardtherapie behandelt. Wie die Ergebnisse nach einem medianen Follow-up von 3Jahren zeigten, war der primäre Endpunkt (CV Tod, nichttödlicher MI oder Schlaganfall und notfallmässige Revaskularisation) bei 9,5% der Patienten in der Polypillengruppe und bei 12,7% in der Standardtherapiegruppe aufgetreten (HR: 0,76; p<0,001 für Nichtunterlegenheit; p=0,02 für Überlegenheit). Der durchschnittliche diastolische und systolische Blutdruck und die durchschnittliche Höhe des LDL-C unterschieden sich in den beiden Gruppen nicht voneinander. Die Adhärenz war dagegen bei den mittels Polypille behandelten Patienten höher. «Die Studie bestätigt unsere Vermutungen und zeigt, dass wir zunächst sicherstellen sollten, ob die Patienten ihre Medikamente nehmen, bevor wir die Therapieoptionen überdenken», sagte M. Valgimigli.

Herzinsuffizienz

ADVOR-Studie: Was bringt der Zusatz von Acetazolamid bei akuter Herzinsuffizienz?

Interessante Neuigkeiten gab es auch im Bereich der Herzinsuffizienz. Die ADVOR-Studie, bei der Patienten mit akuter dekompensierter Herzinsuffizienz (AHF) und Zeichen einer Volumenüberlastung neben intravenösem Furosemid 40mg/d oder einem äquivalenten Schleifendiuretikum zusätzlich mit Acetazolamid behandelt wurden, konnte zeigen, dass dieses Vorgehen innerhalb von 3 Tagen bei signifikant mehr Patienten zur kompletten Rekompensation führte als die verglichene Behandlung mit Placebo (primärer Endpunkt: 42,4% vs. 30,5%; Risk Ratio: 1,46; p<0,001). Die Gesamtmortalität und die Häufigkeit der Herzinsuffizienz-bedingten Hospitalisationen innerhalb von drei Monaten unterschieden sich dagegen nicht (sekundärer Endpunkt).1 Die Studie warf in der anschliessenden Expertendiskussion verschiedene Fragen auf. So war man sich z.B. nicht ganz im Klaren über die Implikation der Studie. «Acetazolamid kann möglicherweise bei Patienten mit akuter Herzinsuffizienz und einer Therapieresistenz auf Diuretika eingesetzt werden», sagte Prof. Dr. med. Micha Maeder vom Kantonsspital St. Gallen. Kritisch angemerkt wurden auch das Fehlen eines Signals hinsichtlich eines klinischen Endpunkts in der Studie sowie der Ausschluss von Patienten, die mit einem SGLT2-Inhibitor (SGLT2-I) behandelt wurden.

DELIVER-Studie: mehr zur Rolle der SGLT2-Inhibitoren bei HFpEF

Mit grosser Spannung waren die Ergebnisse der DELIVER-Studie mit dem SGLT2-I Dapagliflozin bei Patienten mit Herzinsuffizienz und erhaltener Auswurffraktion (HFpEF) erwartet worden. Die kardioprotektiven Effekte der SGLT2-I sind hinreichend bekannt und haben dazu geführt, dass die Medikamente heute unabhängig vom glykämischen Status zur Standardtherapie der Herzinsuffizienz mit reduzierter Auswurffraktion (HFrEF) gehören.Nachdem die Studie EMPEROR-Preserved darüber hinaus positive Effekte bei Patienten mit einer EF >40% gezeigt hat, stellt sich die Frage, ob es sich dabei ebenfalls um einen Klasseneffekt der SGLT2-I handelt.2 Gleichzeitig erhofft man sich von weiteren Studien ein besseres Verständnis von der Wirksamkeit der SGLT2-I. Neben einem vergleichsweise geringen diuretischen Effekt scheinen die SGLT2-I eine direkte Wirkung auf das Herz zu haben. Das ist vor allem deshalb interessant, weil am Herz keine SGLT2-Rezeptoren existieren. Vermutet wird daher unter anderem eine Kreuzreaktion mit dem «sodium-hydrogen exchanger 1». Diese erhöht die Verfügbarkeit von Kalzium in den Mitochondrien und verbessert die Kontraktilität der Herzmuskelzellen.3

In der DELIVER-Studie wurden circa 6300 Patienten mit stabiler Herzinsuffizienz und einer EF ≥40% — darunter auch solche, die sich von einer HFrEF erholt hatten — neben ihrer üblichen Therapie entweder mit Dapagliflozin 10mg/d p.o. oder mit Placebo behandelt. Wie die Ergebnisse nach einer mittleren Beobachtungsdauer von 2,3 Jahren zeigten, konnte das Auftreten des primären Endpunkts (Verschlechterung der HFpEF oder CV Tod) durch die Behandlung mit Dapagliflozin um 20% reduziert werden im Vergleich zu Placebo (HR: 0,82; p<0,001).4

Wie auch schon in der EMPEROR-Preserved-Studie war das Ergebnis vor allem auf die Abnahme von Fällen zurückzuführen, bei denen sich die Herzinsuffizienz verschlechterte, und weniger auf die Reduktion der kardiovaskulären Todesfälle. «Ein gewisser Unterschied zwischen den beiden Studien ist, dass der Nutzen von Dapagliflozin mit der Zunahme der Auswurffraktion tendenziell zunimmt, während der von Empagliflozin mit zunehmender Auswurffraktion eher abnimmt und ab Werten ≥65% nicht mehr nachweisbar ist», sagte der Kardiologe. Besonders effektiv schien die Behandlung mit Dapagliflozin in der DELIVER-Studie zudem bei Patienten mit einem BMI ≥30kg/m2 zu sein. Eine ebenfalls am ESC-Kongress vorgestellte neue Metaanalyse, die die Effekte der SGLT2-I über das gesamte linskventrikuläre EF-Spektrum untersuchte, konnnte allerdings keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Dapagliflozin und Empagliflozin nachweisen.5

Elektrophysiologie

INVICTUS-Studie: DOAK bei rheumatischen Herzerkrankungen

Für Überraschung sorgten am ESC-Kongress die Ergebnisse der INVICTUS-Studie. Diese hatte die Behandlung mit dem Faktor-Xa-Inhibitor Rivaroxaban versus eine orale Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten (VKA) zur Schlaganfallprävention bei Patienten mit rheumatischer Herzerkrankung und Vorhofflimmern (VHF) untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, dass das Risiko für den primären kombinierten Endpunkt aus Schlaganfall, systemischer Embolie, Myokardinfarkt oder Tod bei den mit Rivaroxaban behandelten Patienten um 25% höher war als bei den Patienten, die während des 3-jährigen Follow-ups mit einem VKA behandelt worden waren.6 Das Risiko für schwere Blutungen war unter Rivaroxaban numerisch gesehen niedriger, aber nicht signifikant reduziert im Vergleich zu VKA.

Die Resultate stehen in Kontrast zu den bisherigen Studienergebnissen mit DOAK (direkten oralen Antikoagulanzien) und wurden intensiv diskutiert. Im Vergleich zu anderen DOAK-Studien weist die INVICTUS-Studie einige Besonderheiten auf. So wurde die Untersuchung hauptsächlich in Ländern in Afrika, Asien und Südamerika durchgeführt und nicht wie zuvor hauptsächlich in Industrieländern; die Studienpopulation war mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren verhältnismässig jung und der Frauenanteil mit 72% hoch. Bei Studieneinschluss hatten 82% der Studienteilnehmer eine Mitralstenose und ein vergleichsweise hoher Anteil eine Herzinsuffizienz (40%). Die Mitralstenose war bisher in DOAK-Studien ein Ausschlusskriterium.

Bildgebung

Welcher Patient benötigt einen ICD?

Die Entscheidung, welcher Patient einen ICD («implantable cardioverter defibrillator») zur Prävention von ventrikulären Arrhythmien (VA) oder eines «sudden cardiac death» (SCD) erhalten sollte, ist im klinischen Alltag schwierig. Die am ESC vorgestellten Guidelines zum Management von VA und zur Prävention eines SCD zeigen, dass die Rolle der Genetik und der Bildgebung in der Risikoevaluierung an Bedeutung gewonnen hat.7 «Die linksventrikuläre Auswurffraktion bleibt ein wichtiger Biomarker, um das Risiko für einen ‹sudden cardiac death› einzuschätzen», sagte PD Dr. med. Philip Haaf vom Universitätsspital Basel. Als alleiniges Kriterium sei diese aber nicht ausreichend: «Die meisten Fälle von SCD treten bei einer EF >35% auf, andererseits kommen viele ICD nie zum Einsatz.» Generell wird in den neuen Guidelines die Bedeutung des Vorhandenseins des «late gadolinium enhancement» (LGE) für die Risikostratifizierung betont. So ist z.B. bei Patienten mit hypertropher Kardiomyopathie (HCM) der Nachweis einer myokardialen Fibrose in Form eines LGE im kardialen MRI, insbesondere bei einer LGE-Ausdehnung ≥15% oder Nachweis einer apikalen Vernarbung, «apical scarring», ein Risikofaktor, der in die ICD-Evaluation mit einbezogen werden sollte. Generell scheint neben der Ausdehnung auch dessen Lokalisation eine Rolle zu spielen. So zeigen Untersuchungen, dass ein LGE im Bereich des Septums sowie ein ringähnliches Muster mit einem erhöhten SCD-Risiko assoziiert sind. Ob das LGE zu einer verbesserten Risikoeinschätzung von Patienten mit koronararterieller Erkrankung (CAD) beitragen kann, ist unklar. «Hier sind die linksventrikuläre Auswurffraktion und die Präsenz oder Absenz einer Ischämie nach wie vor die besten Bildgebungsmarker zur Risikostratifikation», so P. Haaf.

Herzklappenerkrankungen

20 Jahre TAVI

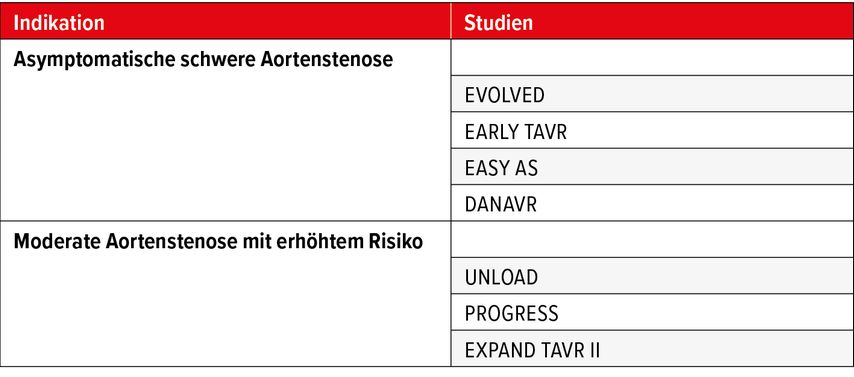

Der Fokus bei den Herzklappenerkrankungen lag am diesjährigen ESC-Kongress auf den Erfahrungen mit der «transcatheter aortic valve implantation» (TAVI). Und das mit gutem Grund, denn vor 20 Jahren wurde die TAVI zum ersten Mal am Menschen durchgeführt.8 In der Zwischenzeit sind 9 randomisierte kontrollierte Studien erschienen, die die Intervention versus einen chirurgischen Aortenklappenersatz («surgical aortic valve replacement», SAVR) bei mehr als 9000 Patienten untersucht haben. Das Resultat ist eine ESC-Empfehlung der Klasse 1A für eine TAVI bei Personen ≥75 Jahre und eine Klasse-1B-Empfehlung bei Personen mit individuellen Risikofaktoren.9 Die aktuellen Guidelines empfehlen den Ersatz der Aortenklappe bei schwerer Aortenstenose, Zeichen einer kardialen Schädigung und Symptomen. Aufgrund der prognostischen Relevanz könnte die kardiale Schädigung bei der Indikationsstellung zukünftig an Bedeutung gewinnen. Wie eine retrospektive Analyse von Patienten mit einer moderaten Aortenstenose zeigen konnte, wies die Mehrzahl der Betroffenen bei Diagnosestellung bereits eine kardiale Schädigung auf. Diese war mit einer erhöhten 5-Jahres-Mortalität und einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle oder Rehospitalisationen assoziiert.10 Ob die Indikation zur TAVI auch auf Patienten mit moderater Aortenstenose und einer kardialen Schädigung (Stadium 3) sowie Personen mit einer asymptomatischen schweren Aortenstenose ausgedehnt werden sollte, wird aktuell in verschiedenen Studien untersucht (Tab.1).

COAPT-PAS- und TRILUMINATE-Studie

In Bezug auf die Mitralklappe konnte die COAPT PAS («post approval study») zeigen, dass die Rekonstruktion der Mitralklappe mittels Mitraclip nach 1 Jahr bei 91% der eingeschlossenen 5000 Patienten mit einer schweren Insuffizienz die Mitralregurgitation um mindestens 2 Schweregrade reduziert hatte. Ein anhaltender positiver Effekt zeigte sich auch im Hinblick auf das NYHA-Stadium und die Lebensqualität.

Präsentiert wurden in Barcelona auch die Resultate der ersten 100 Patienten des andauernden TRILUMINATE-Trials. Dieser untersucht die katheterbasierte Trikuspidalklappenrekonstruktion bei inoperablen Patienten mit schwerer Trikuspidalregurgitation (TR-Schweregrad 4/5). Die eingeschlossenen Patienten waren im Durchschnitt 80 Jahre alt und wiesen zahlreiche Komorbiditäten oder Schwierigkeiten auf, z.B. eine arterielle Hypertonie (80%), ein Vorhofflimmern (90%), koronararterielle Bypassoperation (21%), Herzschrittmacher/ICD (9%). Trotz der Komplexität der Patientenfälle verliefen 99% der Implantationen erfolgreich. Nach 30 Tagen konnte der TR-Schweregrad bei 67% der Patienten um ≥2 Grade und bei 24% um 1Grad reduziert werden. Auch das klinische Outcome und die Lebensqualität verbesserten sich deutlich.

Quelle:

Swiss ESC Update, 1. September 2022, Basel

Literatur:

1 Mullens W et al.: Acetazolamide in acute decompensated heart failure with volume overload. N Engl J Med 2022; 387: 1185-95 2 Packer M et al.: Effect of empagliflozin on worsening heart failure events in patients with heart failure and preserved ejection fraction: EMPEROR-Preserved trial. Circulation 2021; 144: 1284-94 3 Maeder MT et al.: SGLT-2 inhibitors and heart failure. Cardiovasc Med 2022; 25: w10138 4 Solomon SD et al.: Dapagliflozin in heart failure with mildly reduced or preserved ejection fraction. N Engl J Med 2022; 387: 1089-98 5 Vaduganathan M etal.: SGLT-2 inhibitors in patients with heart failure: a comprehensive meta-analysis of five randomised controlled trials. Lancet 2022; 400: 757-67 6 Connolly SJ et al.: Rivaroxaban in rheumatic heart disease-associated atrial fibrillation. N Engl J Med 2022; 387: 978-88 7 Zeppenfeld K et al.: 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Eur Heart J 2022; 00: 1-130 8 Cribier A et al.: Percutaneous transcatheter implantation of an aortic valve prosthesis for calcific aortic stenosis: first human case description. Circulation 2002; 106: 3006-8 9 Vahanian A et al.: 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2022; 43: 561-632 10 Amanullah MR et al.: Prognostic implications of associated cardiac abnormalities detected on echocardiography in patients with moderate aortic stenosis. JACC Cardiovasc Imaging 2021; 14: 1724-37