Herzinsuffizienz-Guidelines 2021: Focused Update 2023

Autor:

OA Dr. Christian Ebner

2. Interne Abteilung mit Kardiologie, Angiologie und Interner Intensivstation

Ordensklinikum Elisabethinen, Linz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Das „Focused Update 2023“ zur Leitlinie über Diagnostik und Management der akuten und chronischen Herzinsuffizienz (HI) wurde am vergangenen Kongress der European Society of Cardiology (ESC) im August 2023 in Amsterdam präsentiert.1 Zwischenzeitlich sind wichtige Studien publiziert worden, aus denen notwendige Änderungen in der Therapie, vor allem von Patienten mit erhaltener (HFpEF), mild reduzierter linksventrikulärer Funktion(HFmrEF), akuter Herzinsuffizienz sowie Komorbiditäten, abzuleiten waren.

Keypoints

-

Der Einsatz der SGLT2-Hemmer Dapagliflozin und Empagliflozin bei chronischer HI ist bei allen Spektren der linksventrikulären EF eine Klasse-I/A Empfehlung.

-

Bei de novo aufgetretener HHF bringen die rasche Etablierung und intensivierte Auftitrierung einer evidenzbasierten Herzinsuffizienztherapie deutliche Vorteile.

-

Der nichtsteroidale, selektive MRA Finerenon reduziert bei diabetischer Nephropathie das Risiko für eine HHF.

-

Die intravenöse Eisengabe führt bei Eisenmangel und HI zur Verbesserung der Lebensqualität und zur Reduktion des Risikos für HHF.

SGLT2-Hemmer bei allen Formen der Herzinsuffizienz indiziert

Der Substanzgruppe der SGLT2-Inhibitoren, konkret den Wirkstoffen Dapagliflozin und Empagliflozin, kommt eine besondere Bedeutung zu. Diese sind nun für das Management sowohl von HFpEF als auch von HFmrEF indiziert und werden zur Reduktion der Zahl von Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz (HHF) sowie des Risikos für kardiovaskulären Tod empfohlen. Diese ESC-Empfehlung (IA) beruht auf den Ergebnissen der Studien EMPEROR-Preserved für Empagliflozin und DELIVER für Dapagliflozin. In beiden Studien reduzierte der jeweilige SGLT2-Inhibitor in einer Population von Patient:innen mit einer LVEF (linksventrikulären Auswurffraktion) von mindestens 40% den kombinierten Endpunkt aus Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz und kardiovaskulären Tods um jeweils rund 20%. Ergänzend zeigte eine Metaanalyse, dass der Effekt von der LVEF unabhängig und selbst bei weitgehend normaler Auswurffraktion gegeben war.

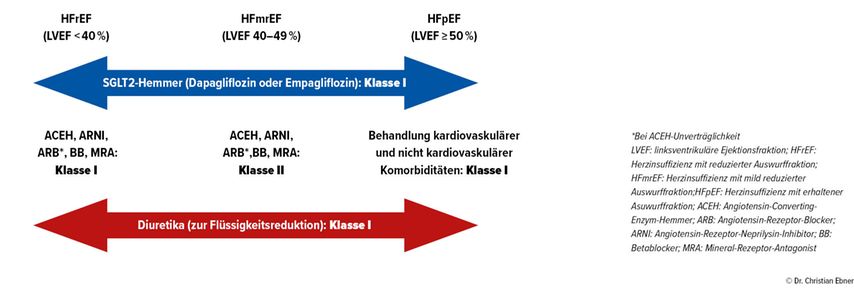

Damit besteht nun in der Indikation HFmrEF lediglich für Diuretika und SGLT2-Inhibitoren eine Klasse-IA-Empfehlung. ACE-Hemmer, ARB, ARNI, MRA und Betablocker bleiben unverändert bei einer Klasse-IIb-Empfehlung. Bei der HFpEF werden überhaupt nur Diuretika, SGLT2-Inhibitoren sowie die Behandlung etwaiger kardiovaskulärer und nicht kardiovaskulärer Komorbiditäten empfohlen (Abb. 1).

Evidenzbasierte HI-Therapie – Vorteile bei De-novo-HHF

Bereits in den Leitlinien zur Herzinsuffizienz 2021 wurden Empfehlungen für Patient:innen, die aufgrund einer de novo aufgetretenen Herzinsuffizienz hospitalisiert wurden, ausgesprochen, eine evidenzbasierte orale Herzinsuffizienzmedikation zu etablieren. In Bezug auf das Management nach Entlassung sollte eine kurzfristige Kontrolle innerhalb von 2 Wochen in Hinblick auf Stauung, Medikamentenverträglichkeit und Beginn/Aufdosierung der evidenzbasierten Medikation erfolgen.

Durch die Ergebnisse der zwischenzeitlich publizierten STRONG-HF-Studie konnte hier nun eine eindeutige Evidenz geschaffen werden. Bei Patient:innen wurde der Therapieerfolg einer intensiven Therapiestrategie (frühe Initiierung bzw. rasche Auftitration nach klinischer Stabilisierung) mit einer konventionellen Behandlungsstrategie bei akuter HHF verglichen. Im Intensivarm wurde bis zur Entlassung eine zumindest 50%ige Maximaltherapiedosis von ACEH/ARB/ARNI/MRA/Betablockern gefordert.

SGLT2-Hemmer hatten damals teils noch keine Indikation oder waren noch nicht umfassend eingeführt. In engmaschigen Kontrollen wurde bereits 2 Wochen nach Entlassung eine voll optimierte Therapiedosis gefordert. Begleitend wurden hier Vitalparameter, körperlicher Status und der Laborbefund kontrolliert. Wegen der Überlegenheit im Intensivarm wurde die Studie vorzeitig beendet. Durch die intensivierte Behandlung kam es zur Reduktion des primären Endpunktes (Mortalität oder Rehospitalisierung wegen Herzinsuffizienz nach 6 Monaten).

Im „Focused Update 2023“ wird somit diese intensive Strategie mit rascher Auftitration einer evidenzbasierten Herzinsuffizienzmedikation vor Entlassung bzw. während eines engmaschigen Follow-ups in den ersten 6 Wochen nach HHF gefordert, um die Mortalität und die Wahrscheinlichkeit einer Rehospitalisierung aufgrund einer HI zu reduzieren (IB). Bei den Kontrollen nach Entlassung soll das Augenmerk besonders auf Symptomen oder Stauungszeichen, Blutdruckwerten und Herzfrequenz liegen. Auch Laborkontrollen von NT-proBNP, Kalium und eGFR werden gefordert.

Empfehlungen bei Komorbiditäten– „the new kid on the block“ bei Niereninsuffizienz

Herzinsuffizienz, Diabetes mellitus Typ2 (T2DM) und chronische Niereninsuffizienz (CNI) finden sich gehäuft gemeinsam und verschlechtern das Outcome der davon betroffenen Patient:innen wesentlich. Die Therapieempfehlungen für Herzinsuffizienz sind unabhängig davon, ob zusätzlich ein T2DM vorliegt. Die ESC-Leitlinien 2021 empfehlen den Einsatz von SGLT2-Inhibitoren auch schon für Patient:innen mit T2DM und erhöhtem Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse.

DAPA-CKD und EMPA-KIDNEY zeigten einen signifikant günstigeren Effekt durch den Einsatz von Dapagliflozin bzw. Empagliflozin bei chronischer Niereninsuffizienz.

Im Update der ESC-Leitlinien wird nun der Einsatz der SGLT2-Inhibitoren für Patienten mit T2DM bzw. T2DM und CNI (eGFR >20–25mL/min/1,73m2) zur Reduktion des Risikos für HHF oder kardiovaskulären Tod empfohlen (IA). Eine wirkliche Neuerung im aktuellen Update ist die Empfehlung des Einsatzes von Finerenon, einem nichtsteroidalen, selektiven MRA (Mineralokortikoid-Rezeptorantagonist), der bei Patienten mit T2DM und CNI zur Reduktion des Risikos für eine HHF führt (IA). Die Evidenz basiert auf den positiven Studien FIDELIO-DKD und FIGARO-DKD bzw. einer prädefinierten gepoolten Analyse. Untersucht wurde der Einsatz von Finerenon bei Patient:innen mit diabetischer Nephropathie im Hinblick auf Nephroprotektion und Reduktion des kardiovaskulären Risikos. Für den effektiven Einsatz von Finerenon bei Herzinsuffizienz fehlen uns noch die Daten.

Empfehlungserweiterung zu Eisenmangel

Weiters hat man sich des Eisenmangels mit einer Empfehlungserweiterung angenommen. Angesichts der Datenlage (Studien wie IRONMAN bzw. Metaanalysen) gibt es die Empfehlung einer intravenösen Eisensubstitution (mit Eisen-Carboxymaltose oder Eisen-Derisomaltose) bei symptomatischen Patient:innen mit HFrEF und HFmrEF sowie Eisenmangel (Transferrinsättigung <20% oder Ferritin <100ng/ml) zur Verbesserung von Symptomen und Lebensqualität (IA) und zur Reduktion von HHF (IIa/A). Diese Empfehlung ist jedoch bereits durch die am ESC 2023 präsentierte HEART-FID-Studie wieder etwas ins Wanken geraten. In dieser Studie konnte der primäre Endpunkt (Mortalität, Hospitalisierung wegenHerzinsuffizienznach 12 Monaten, Änderung im 6-Minuten-Gehtest) durch den Einsatz von Eisen-Carboxymaltose bei Patient:innen mit HFrEF und Eisenmangel nicht signifikant beeinflusst werden. Bestätigt wurde allerdings die Sicherhheit des Präparates. Hier sind sicherlich noch weitere Studien notwendig.

Literatur:

1 McDonagh TA et al.: 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2023; 44(37): 3627-39