Die blutverdünnende Therapie bei koronarer Herzkrankheit: ein individueller Behandlungsansatz als Konzept der Zukunft?

Autoren:

Prof. Dr. med. Christoph Kaiser1

Dr. med. Jasper Boeddinghaus1,2

1Cardiovascular Research Institute Basel (CRIB), Universitätsspital Basel

2Universitäres Herzzentrum, Kardiologie, Universitätsspital Basel

E-Mail: christoph.kaiser@usb.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die duale Plättchenaggregationshemmung (DAPT) ist ein zentraler Baustein der Therapie nach erfolgter Koronarintervention. Wir beleuchten in diesem Artikel die europäischen Richtlinien zur DAPT und erörtern, welche Rolle ein individueller Behandlungsansatz spielt und welche Innovationen in naher Zukunft zu erwarten sind.

Keypoints

-

Die DAPT ist ein zentraler Baustein der Therapie nach erfolgter Koronarintervention.

-

Die Dauer der DAPT richtet sich nach der zugrunde liegenden Entität: CCS vs. ACS.

-

Die Einschätzung des individuellen Ischämie- und Blutungsrisikos ist weiterhin ein häufiges klinisches Dilemma. Hier bedarf es weiterer Studien zur Validierung klinisch einfach anwendbarer Risikoscores.

-

Eine Tendenz in Richtung verkürzter DAPT bei hohem Blutungsrisiko bzw. verlängerter Therapie bei erhöhtem Ischämierisiko zeichnet sich anhand neuerer Studien ab.

Trotz immer besser werdender Therapiemöglichkeiten sind die koronare Herzkrankheit und der damit einhergehende akute Myokardinfarkt mit rund 17,6 Millionen Fällen pro Jahr weiterhin die Haupttodesursache in der industrialisierten Welt.1 Das Leitsymptom der koronaren Herzkrankheit ist die Angina pectoris, eine retrosternale Enge, welche per Definition belastungsabhängig ist und sich in Ruhe oder nach Einnahme von Nitroglycerin rasch bessert. Bei fast allen Menschen, bei denen mit hoher Vortestwahrscheinlichkeit der dringende Verdacht auf das Vorliegen einer koronaren Erkrankung besteht, wird früher oder später die Indikation zur invasiven Diagnostik mittels Koronarangiografie gestellt. Im Falle einer stabilen Situation wird diese elektiv durchgeführt. Kommt es jedoch zum Auftreten eines akuten Koronarsyndroms (ACS), wird eine Koronarangiografie dringlich oder sogar notfallmässig erfolgen. Liegen behandlungsbedürftige Stenosen vor, besteht die Möglichkeit einer perkutanen transluminalen Angioplastie (PTCA) mittels des Einsatzes von Medikamenten-beschichteten Stents oder Ballonen. Die PTCA bringt stets die Notwendigkeit einer anschliessenden dualen Plättchenaggregationshemmung (DAPT) mit sich, welche standardmässig aus Aspirin und einem P2Y12-Inhibitor besteht.2–4

Das chronische Koronarsyndrom (CCS)

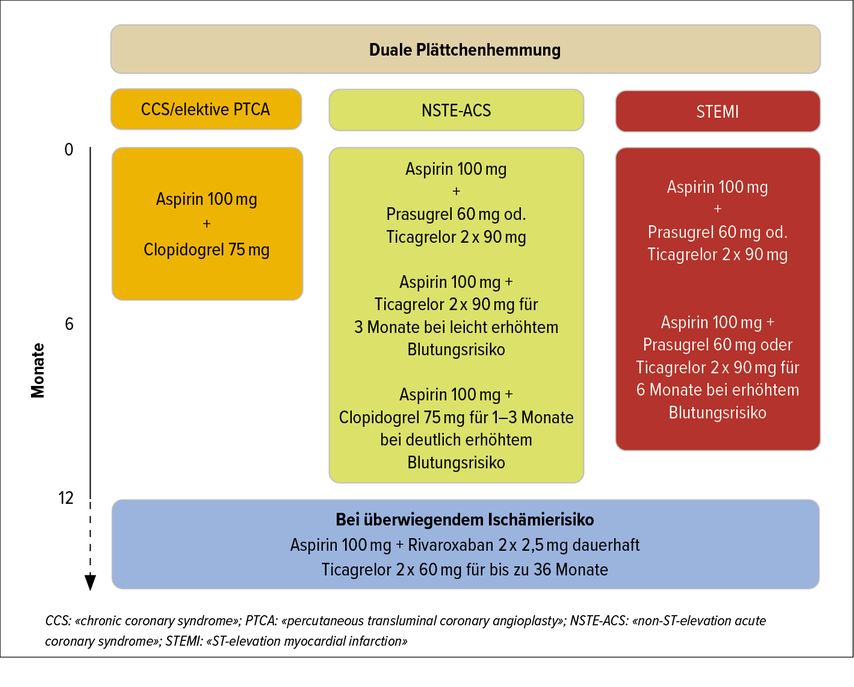

Bei Patientinnen und Patienten mit elektiv durchgeführter Koronarangiografie und einem Interventionsbedarf mit erfolgter PTCA besteht entsprechend den europäischen Richtlinien die Indikation zur DAPT. Bei elektiv erfolgter Intervention und bei Patienten mit einem CCS und nicht erhöhtem Blutungsrisiko wird die Therapie mit Aspirin und Clopidogrel als P2Y12-Inhibitor der 1. Wahl über einen Zeitraum von 6 Monaten empfohlen.3 (Abb. 1) Diese Empfehlung basiert auf etlichen Studien, wie z.B. der randomisierten, kontrollierten ISAR-SAFE-Studie, welche bei 4005 Patientinnen und Patienten zeigte, dass eine 6-monatige DAPT mit Aspirin und Clopidogrel einer 12-monatigen Therapie bezüglich ischämischer Endpunkte nicht unterlegen ist.5

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung der Empfehlungen zur dualen Plättchenhemmung anhand der aktuellen Richtlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC)

ACS ohne ST-Hebung (NSTE-ACS)

Die Unterteilung des ACS ohne ST-Hebung in die instabile Angina und den Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) hat auf die Wahl der DAPT keinen wesentlichen Einfluss. In beiden Fällen wird nach erfolgter PTCA und bei niedrigem Blutungsrisiko eine DAPT mit Aspirin und einem potenten P2Y12-Inhibitor (Prasugrel oder Ticagrelor) als Klasse-I-Indikation für einen Zeitraum von 12 Monaten empfohlen (Abb. 1). Zukünftige Studien werden zeigen, ob die Resultate der ISAR-REACT-Studie,6 welche einen Vorteil von Prasugrel gegenüber Ticagrelor zeigte, bestätigt werden können. Als Neuerung in den NSTE-ACS-Richtlinien 2020 der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) wird von einer Vorbehandlung mit einem P2Y12-Inhibitor bei unklarer Koronaranatomie dringend abgeraten (Klasse III).2

Der ST-Hebungsinfarkt (STEMI)

Entsprechend den oben erwähnten Empfehlungen zum NSTE-ACS empfehlen die ESC-Richtlinien auch beim STEMI den Einsatz eines hochpotenten P2Y12-Inhibitors, also Prasugrel oder Ticagrelor, in Kombination mit Aspirin.3,4 Ein entscheidender Unterschied ist jedoch, dass Prasugrel oder Ticagrelor bereits bei Diagnosestellung, also auch bei unbekannter Koronaranatomie, gegeben werden sollen. Die DAPT sollte bei nicht erhöhtem Blutungsrisiko für 12 Monate erfolgen.3,4

DAPT bei gleichzeitiger Indikation zur oralen Antikoagulation

Besteht bei Patientinnen und Patienten die Indikation zur oralen Antikoagulation (OAK) mittels Vitamin-K-Antagonisten (z.B. aufgrund einer mechanischen Herzklappe) oder mittels neuer oraler Antikoagulanzien (NOAK, z.B. bei Vorhofflimmern) und ist eine PTCA indiziert, wird eine vorübergehende Tripeltherapie empfohlen. Diese sollte stets aus einer Kombination aus einem OAK, Aspirin und Clopidogrel erfolgen.2–4 Der Einsatz der potenten P2Y12-Inhibioren Prasugrel oder Ticagrelor im Rahmen einer Tripeltherapie ist obsolet.3 Bei einem NSTE-ACS wird in den Richtlinien von 2020 eine Tripeltherapie von einer Dauer von bis zu einer Woche (oder bis zur Entlassung) empfohlen.2 Meist wird zunächst das Aspirin abgesetzt und eine Therapie mittels OAK und Clopidogrel für insgesamt 6 Monate fortgeführt. Ab dann wird die alleinige Fortführung der OAK empfohlen. Beim STEMI hingegen wird für die Tripeltherapie, abhängig vom antizipierten Ischämie-/Blutungsrisiko, eine Dauer von 1–6 Monaten empfohlen.4 Die Klasse-IIaB-Empfehlung zeigt jedoch, dass die Evidenz mit weiteren Studien gefestigt werden muss.3

Blutverdünnung bei hohem Ischämie- oder Blutungsrisiko – das individuelle Therapiekonzept

Das Dilemma bei der DAPT ist die individuelle Einschätzung des Ischämie- und Blutungsrisikos. Für die Verwendung von Risikoscores wird von den Richtlinien lediglich eine Klasse-IIbA-Empfehlung gegeben.3 Dies spiegelt auch die unserer Erfahrung nach fehlende Anwendung in der klinischen Praxis wider.

Zur Einschätzung des Blutungsrisikos zum Zeitpunkt der Koronarinterventionen empfehlen die europäischen Richtlinien die Verwendung des sog. PRECISE-DAPT-Scores, welcher sich aus verschiedenen klinischen und laborchemischen Parametern zusammensetzt. Beträgt der Score 25Punkte oder mehr, wird eine verkürzte DAPT empfohlen. Im Falle eines STEMI bedeutet dies eine Verkürzung der DAPT auf 6 Monate. Beim NSTE-ACS wird bei nur leicht erhöhtem Blutungsrisiko eine Verkürzung der DAPT mit Aspirin und Ticagrelor auf 3 Monate empfohlen, mit anschliessender Ticagrelor-Monotherapie. Bei hohem Risiko sollten Aspirin und Clopidogrel für 3 Monate und bei sehr hohem Risiko für 1 Monat verwendet werden.2

Der sog. DAPT-Score dient der Einschätzung des Ischämierisikos. Beträgt er 2 oder mehr Punkte und wurde die DAPT in den ersten 12 Monaten gut vertragen, wird eine Fortsetzung der DAPT empfohlen. Beim CCS sollte die DAPT mit Clopidogrel für bis zu 30 Monate fortgeführt werden, beim STEMI wird eine Fortführung mit Ticagrelor 2x 60mg/d für bis zu 36 Monate empfohlen.3 Bei Vorliegen eines hohen thrombotischen Risikos (z.B. Mehrgefässerkrankung, Diabetes mellitus, wiederholte Herzinfarkte u.a.) kann zudem eine Therapie mit Rivaroxaban 2x 2,5mg/d in Kombination mit Aspirin evaluiert werden.3

Ausblick

Zusammenfassend lässt sich bei Indikation zur DAPT eine Entwicklung in Richtung eines individuellen Behandlungskonzepts mit zunehmender Verkürzung der Therapiedauer feststellen. Das Dilemma, mit welchem sich Ärztinnen und Ärzte häufig im klinischen Alltag konfrontiert sehen, ist die Schwierigkeit der individuellen Einschätzung des Ischämie- bzw. Blutungsrisikos. Weder die Verwendung der vorhandenen Risikoscores noch die breite Anwendung der Plättchenfunktionstestung oder Genotypisierung erscheinen ausreichend validiert und sind häufig nicht zielführend. Zukünftige Studien werden zeigen, welche Patientinnen und Patienten wirklich von einer verkürzten oder einer verlängerten DAPT profitieren. Einen Anfang macht hierbei die MASTER-DAPT-Studie, welche soeben veröffentlich wurde. Sie hat untersucht, ob die DAPT bei Patienten mit hohem Blutungsrisiko über eine Dauer von 1 oder 3 Monaten gegeben werden sollte. Die Studie zeigt, dass eine 1-monatige DAPT der 3-monatigen DAPT in Hinblick auf Tod, Herzinfarkt oder Schlaganfall nicht unterlegen ist. Bezüglich der Inzidenz relevanter Blutungen fand sich bei der verkürzten DAPT sogar ein Vorteil.7 Auf der anderen Seite legt bereits vorhandene Evidenz nahe, dass im Falle eines erhöhten Ischämierisikos wiederum eine verlängerte blutverdünnende Therapie, zum Beispiel mit Einsatz von niedrig dosiertem Rivaroxaban, von Vorteil ist.8,9

Literatur:

1 Virani SS et al.: Circulation 2020; 141: e139-596 2 Collet JP et al.: Eur Heart J 2021; 42: 1289-367 3 Valgimigli M et al.: Eur J Cardiothorac Surg 2018; 53: 34-78 4 Ibanez B et al.: Eur Heart J 2018; 39: 119-77 5 Schulz-Schüpke S et al.: Eur Heart J 2015; 36: 1252-63 6 Schüpke S et al.: N Engl J Med 2019; 381: 1524-34 7 Valgimigli M et al.: N Engl J Med 2021 doi: 10.1056/NEJMoa21087498 Steffel J et al.: Circulation 2020; 142: 40-8 9 Eikelboom JW et al.: N Engl J Med 2017; 377: 1319-30

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...