Der chronische Koronarverschluss

Autoren:

Dr. med. Ketani Arslani

Fellow Interventionelle Kardiologie

Dr. med. Gregor Fahrni

Leiter Komplexe Koronarinterventionen

Klinik für Kardiologie

Universitätsspital Basel

E-Mail: gregor.fahrni@usb.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Chronisch verschlossene Herzkranzgefässe werden bei bis zu 20% der Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit diagnostiziert und haben einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität und die Langzeitprognose. Die exponentielle Entwicklung der technischen Mittel in Kombination mit neuen Revaskularisationstechniken in der perkutanen Behandlung von chronischen Koronarverschlüssen hat in erfahrenen Zentren zu einer Wiedereröffnungsrate von über 85% geführt. Daher sollte sich die Patientenauswahl für eine solche Koronarintervention auf den zu erwartenden Patientennutzen und nicht auf die koronar-anatomische Komplexität konzentrieren.

Keypoints

-

Die Revaskularisation von chronischen Koronarverschlüssen (CTO) führt zu Symptomlinderung und verbessert die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit.

-

Die Indikation für eine CTO-Intervention sollte sich am erwarteten klinischen Nutzen und nicht an der koronar-anatomischen Komplexität orientieren.

-

Die Anwendung des Hybrid-Algorithmus zur Revaskularisation einer CTO erzielt in erfahrenen Zentren eine hohe technische Erfolgsrate mit akzeptabler Komplikationsrate.

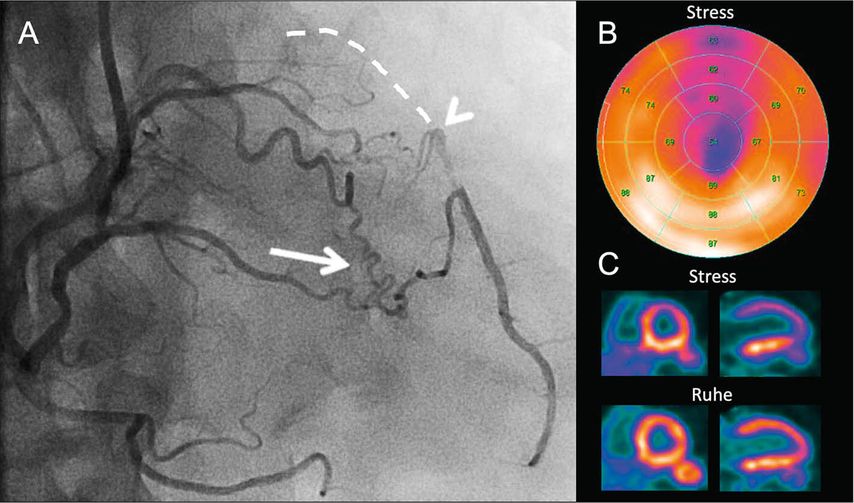

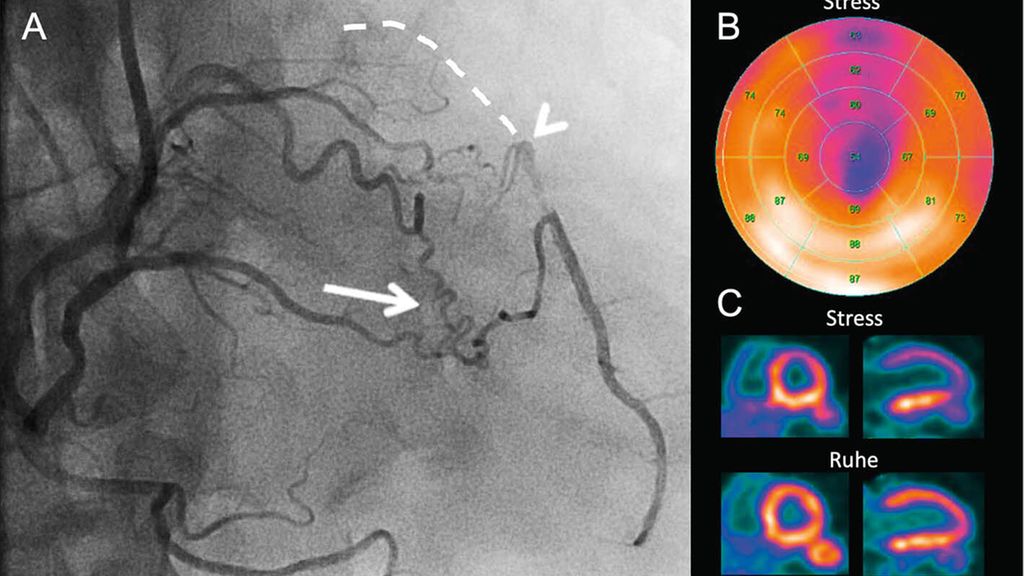

Der chronische totale Koronarverschluss («chronic total occlusion», CTO) kann als Endstadium der obstruktiven koronaren Herzkrankheit angesehen werden. Der CTO ist als ein vollständiger luminaler Verschluss einer nativen Koronararterie für eine Dauer von mehr als drei Monaten definiert. Bei der Mehrzahl der Patienten mit einem CTO scheint der Verschluss das Ergebnis einer langfristigen, allmählichen Lumeneinengung zu sein, die eine Rekrutierung von Kollateralen distal an das verschlossene Gefäss ermöglicht. Die Rekrutierung von Kollateralen hat eine schützende Funktion, indem sie das zu versorgende Myokard unterhalb vom Verschluss vor einem Herzinfarkt bewahrt und die Viabilität des Muskels gewährleistet. Nicht invasive und invasive Studien haben jedoch gezeigt, dass bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten auch angiografisch gut ausgebildete Kollateralen nicht ausreichen, um eine Ischämie zu verhindern (Abb.1).1,2

Abb. 1: Ausgedehnte Myokardischämie trotz angiografisch gut ausgebildeter Kollateralen. Epikardiale (Pfeil) und septale Kollateralen versorgen das distale Gefässbett (Pfeilspitze) eines chronisch verschlossenen proximalen Ramus interventricularis anterior (gestrichelte Linie) mit retrogradem Fluss (A). Die PET-Perfusion zeigt eine ausgedehnte Ischämie trotz der angiografisch gut ausgebildeten Kollateralen (B und C)

Klinische Präsentation von Patienten mit einem chronischen Koronarverschluss

Bei symptomatischen CTO-Patienten stehen häufig Dyspnoe oder atypische Symptome wie Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit, starke Müdigkeit oder Palpitationen aufgrund von ventrikulären Arrhythmien im Vordergrund und weniger die klassische Angina pectoris.3 Angina pectoris ist ein spätes Symptom in der ischämischen Kaskade und kann auch bei ausgedehnter Myokardischämie fehlen. Einer von vier Patienten mit einer CTO ist asymptomatisch. Das Fehlen von Symptomen kann gelegentlich durch eine autonome Neuropathie bei Diabetikern (welche in der CTO-Population stark vertreten sind) oder durch eine allmähliche Gewöhnung an Beschwerden und Meidung bestimmter Angina pectoris auslösender Tätigkeiten erklärt werden.

Wem nützt die CTO-Revaskularisation?

Mehrere Beobachtungsstudien haben eine signifikante Symptomlinderung sowie eine verbesserte Lebensqualität und Leistungsfähigkeit nach erfolgreicher CTO-Revaskularisation gezeigt.4

Kürzlich wurden die Ergebnisse der DECISION-CTO-Studie und der EURO-CTO-Studie veröffentlicht, welche als erste randomisierte Studien den klinischen Mehrwert der CTO-Revaskularisation gegenüber der alleinigen medikamentösen Behandlung in Bezug auf den Gesundheitszustand und die Sicherheit der Intervention untersucht haben.5,6 In der DECISION-CTO-Studie war die 3-Jahres-Rate des kombinierten Endpunkts (Tod, Myokardinfarkt, Schlaganfall und jegliche Revaskularisation) zwischen der interventionell und der konservativ behandelten Gruppe gleich. Aufgrund der langsamen und unvollständigen Rekrutierung der Patienten, der zusätzlichen Revaskularisation von nicht CTO-Koronarstenosen nach der Randomisierung in beiden Gruppen, der hohen Cross-over-Rate in die Interventionsgruppe (20%) und der Einbeziehung des periprozeduralen Myokardinfarkts in den primären Endpunkt ist es schwierig, eindeutige Schlussfolgerungen aus dieser Studie zu ziehen. Im Gegensatz dazu zeigte die EURO-CTO-Studie in der Interventionsgruppe im Vergleich zum medikamentös behandelten Arm einen signifikant verbesserten Gesundheitsstatus nach einem Jahr, während die Rate an schweren kardiovaskulären Ereignissen vergleichbar war.

Gemäss den Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie ist eine CTO-Revaskularisation auch bei asymptomatischen Patienten indiziert, sofern die Myokardischämie mehr als 10% des linken Ventrikels umfasst.7 Letzteres basiert auf Beobachtungsstudien, die auf einen prognostischen Vorteil der Revaskularisation bei Vorliegen einer allgemeinen koronaren Herzkrankheit (nicht CTO-spezifisch) und einer grossen Ischämie hinweisen.8 Allerdings fehlen solide randomisierte Studien, um diese Hypothese zu stützen.

Individuelle Nutzen-Risiko-Analyse der Revaskularisation

Nachdem angiografisch die Diagnose einer CTO gestellt wurde, stellt sich die Frage nach dem Nutzen-Risiko-Verhältnis einer Revaskularisation.

Untersuchungen belegen eine höhere Komplikationsrate nach CTO-Interventionen verglichen mit Nicht-CTO-Interventionen und beinhalten schwerwiegende unerwünschte kardiale Ereignisse mit einer durchschnittlichen Rate von 3%.9 Die Komplikationsrate nimmt mit dem Grad der anatomischen Komplexität zu und ist auch von der Art der erforderlichen Revaskularisationstechnik abhängig, sodass eine individuelle und kontinuierliche, oft auch interdisziplinäre Nutzen-Risiko-Analyse unerlässlich ist. Eine «gute Indikation» zur Revaskularisation einer CTO sind eine therapierefraktäre Angina pectoris oder ein Angina-Äquivalent. Die Beschwerden sollten dabei den Alltag relevant beeinträchtigen. Bei asymptomatischen Patienten mit einer sog. stummen Ischämie, kann sich das Nutzen-Risiko-Verhältnis einer Revaskularisation abhängig von der anatomischen Komplexität in Richtung einer konservativen Behandlung verschieben.

Der Entscheid für eine perkutane oder chirurgische Revaskularisation mittels einer aortokoronaren Bypassoperation basiert auf mehreren klinischen und anatomischen Merkmalen. Patienten mit Mehrgefässerkrankung, insbesondere in Kombination mit einem Diabetes mellitus, eingeschränkter Pumpfunktion und vertretbarem Operationsrisiko, sollten sich einer Bypass-Operation unterziehen, was die Langzeitprognose verglichen mit der perkutanen Koronarintervention signifikant verbessert.10,11 Mit der minimal invasiven Bypassoperation, der sog. MIDCAB («minimally invasive direct coronary artery bypass»), wird die linke oder rechte Brustwandarterie ohne Verwendung einer Herz-Lungen-Maschine zum Bypass präpariert; sie stellt somit eine gute Alternative zur offenen Bypassoperation einer einzelnen Koronararterie dar. Diese minimal invasive Operation kann mit einer perkutanen Koronarintervention (sog. Hybrid-Revaskularisation) kombiniert werden, um eine vollständige Revaskularisation ohne Sternotomie zu erzielen.

Basierend auf den Leitlinien der Europäischen Gesellschaften für Kardiologie und Herzchirurgie empfehlen wir bei Patienten mit einem chronischen Koronarverschluss, insbesondere bei Vorliegen einer Mehrgefässerkrankung, eine individualisierte Nutzen-Risiko-Analyse durch ein interdisziplinäres Herz-Team durchzuführen. Diese Analyse umfasst klinische und auf die Angiografie gestützte Überlegungen, auf deren Grundlage schlussendlich die Entscheidung zur Art der Behandlung gefällt wird. Eine anschliessende umfassende Aufklärung des Patienten in Bezug auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis einer CTO-Revaskularisation ist unerlässlich.Somit sollte auch von einer Ad-hoc-CTO-Intervention abgeraten werden.

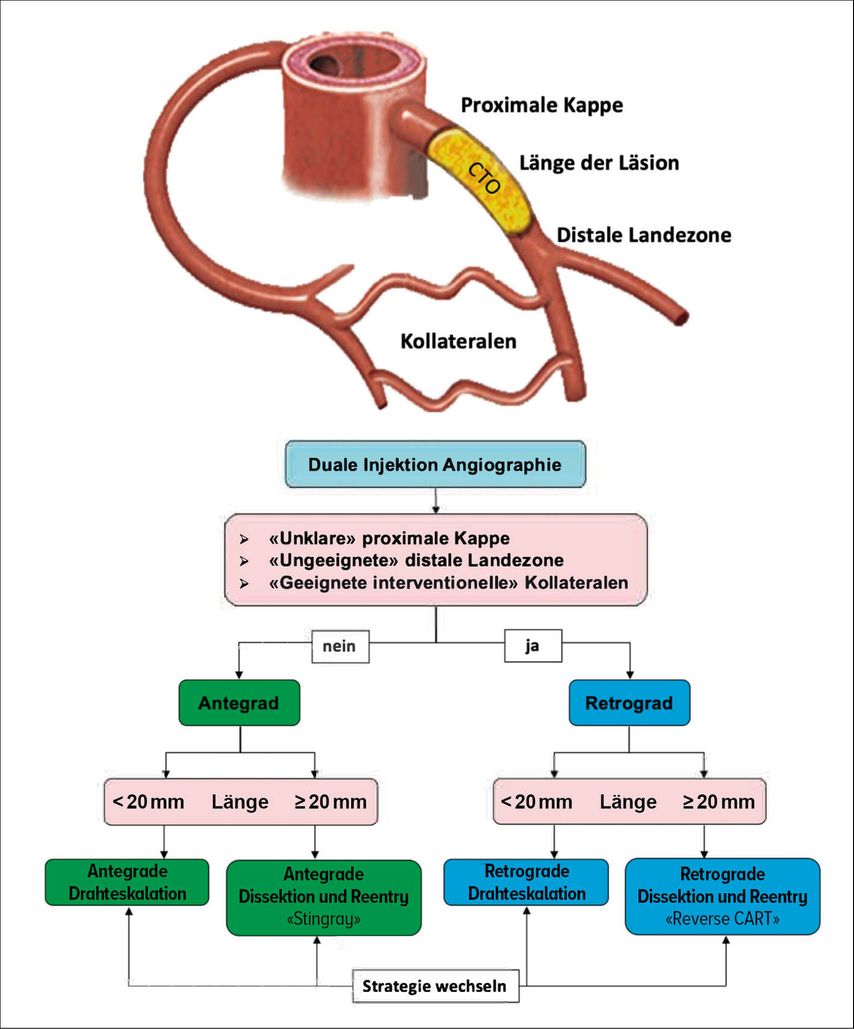

Perkutane CTO-Intervention: Vorbereitung ist der Schlüssel

Sobald die Indikation zur CTO-Intervention gestellt wurde, sind die Planung und Vorbereitung des Eingriffs wesentliche Faktoren für den Erfolg der Revaskularisation. Ein doppelter arterieller Zugang wird empfohlen, da er eine duale Kontrastmittelinjektion und einen allfälligen retrograden Zugang ermöglicht. Die duale Injektion erfolgt durch eine Kontrastmittelgabe in das Spendergefäss, gefolgt von einer zeitlich leicht verzögerten Kontrastmittelinjektion in das CTO-Gefäss. Eine sorgfältige Beurteilung der CTO-Läsion und anderer anatomischer Merkmale ist für eine adäquate Planung des Eingriffs unerlässlich. Im Hybrid-Algorithmus bestimmen die vier folgenden angiografischen Merkmale die initiale Strategie: die proximale Kappe, die Länge der CTO-Läsion, die distale Landezone und die interventionelle Eignung der Kollateralen (Abb. 2).

Abb. 2: Der Hybrid-Algorithmus erlaubt eine effiziente und sichere Revaskularisation eines chronischen Koronarverschlusses. Die anfängliche Strategie wird bestimmt durch vier anatomische Merkmale (adaptiert nach Tajti et al. und Maeremans et al.)12, 13

Interventionelle Revaskularisationstechnik

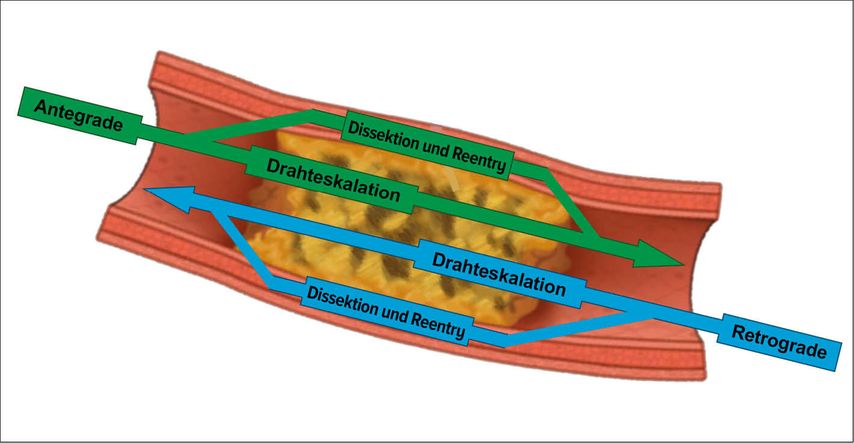

Antegrade Drahteskalation

Trotz angiografisch totalen Gefässverschlusses zeigen histologische Präparate oft Mikrokanäle innerhalb des Verschlusses, welche das wahre Lumen proximal und distal von der CTO verbinden. Diese Mikrokanäle finden sich häufig bei jüngeren und kürzeren Verschlüssen (<20mm) mit einer eindeutigen (vorzugsweise konischen) proximalen Kappe und einer guten distalen Landezone. Die Wahrscheinlichkeit, diese Läsion intraluminal passieren zu können ist hoch. Damit ist dies ein günstiger angiografischer Befund für eine sog. «Antegrade wire escalation»(AWE)-Technik (Abb. 3). Bei der AWE ist die erste Drahtwahl in der Regel ein hydrophiler polymerbeschichteter Draht mit verjüngter Spitze und eher geringer Spitzenlast (<1g), um die Mikrokanäle zu sondieren. Ein Meilenstein in der Behandlung von CTO-Läsionen war die Entwicklung und Einführung von Mikrokathetern. Durch das Vorschieben des Mikrokatheters bis kurz vor die Drahtspitze kann die Penetrationskraft und Steuerbarkeit des Drahtes entscheidend verbessert werden. Bei mangelndem Fortschritt sollte eine schrittweise Eskalation zu Drähten mit unterschiedlichen Eigenschaften erfolgen, bis eine erfolgreiche Drahtpassage erreicht oder die Strategie geändert wird. Die Wahl des nächsten Drahtes in der AWE wird durch die Läsionseigenschaften bestimmt. Bei unklarem, langem oder gewundenem Gefässverlauf wird ein hydrophiler Draht mit mässig hoher Spitzenlast bevorzugt, während im Falle einer kurzen verkalkten Strecke mit einem klaren Ziel ein steifer Draht mit hoher Spitzenlast (bis zu 40g) für die direkte Penetration effizienter sein wird. Mit der retrograden Kontrastmittelinjektion in das Spendergefäss kann die korrekte intraluminale Drahtlage nach der Passage der CTO gesichert werden.

Rationale für einen retrograden Zugang

Retrograde Zugänge sind komplementäre Techniken zur AWE und haben zu einer deutlichen Steigerung der technischen Erfolgsraten geführt. Im Gegensatz zur distalen ist die proximale Kappe dem arteriellen Blutdruck ausgesetzt, was zu stärkerer Fibrosierung und Verkalkung führt. Somit berichten die meisten Operateure, dass die distale Kappe im Vergleich zur proximalen Kappe leichter zu durchbrechen ist. Die Okklusion kann mit der «Retrograde wire escalation»(RWE)-Technik passiert werden (Abb. 3), ähnlich wie bei der AWE.

Abb. 3: Die vier möglichen interventionellen Strategien zur Revaskularisation eines chronischen Koronarverschlusses (adaptiert nach Maeremans et al.)13

Retrograde Zugänge werden häufig bei CTO-Läsionen mit höherer anatomischer Komplexität eingesetzt und sind regelmässig der Schlüssel zur erfolgreichen Rekanalisation nach einem fehlgeschlagenen antegraden Eingriff. Im Allgemeinen führen jedoch retrograde Zugänge zu einer längeren Verfahrensdauer, einem höheren Strahlen- und Kontrastmittelbedarf (mit der Gefahr für strahlenbedingte Hautschäden und kontrastmittelinduzierte Nierenfunktionsstörungen) sowie vermehrten periprozeduralen Komplikationen. Daher ist vor dem Wechsel zu einer retrograden Strategie eine erneute Nutzen-Risiko-Abwägung erforderlich. Ein primärer retrograder Ansatz kann gegenüber einem antegraden Ansatz auch vorteilhaft sein, wenn aufgrund der Komplexität der Läsion ein antegrader Erfolg unwahrscheinlich und eine geeignete interventionelle Kollaterale vorhanden ist. Septale Kollateralen sind häufig geeignete und sichere Wege, um das CTO-Gefäss von retrograd zu erreichen. Ein grosser Vorteil der septalen Kollateralen ist, dass eine Perforation nicht zu einer Perikardtamponade führt, da das Blut in eine der Herzkammern auslaufen kann oder ein meist selbstlimitierendes intraseptales Hämatom entsteht. Epikardiale Kollateralen können kontra- oder ipsilateral verlaufen. Die Verwendung epikardialer Kollateralen ist im Vergleich zu septalen Kollateralen mit einer höheren Inzidenz von perinterventionellen Myokardinfarkten und Perikardtamponaden verbunden und stellt daher eine grössere Herausforderung dar.

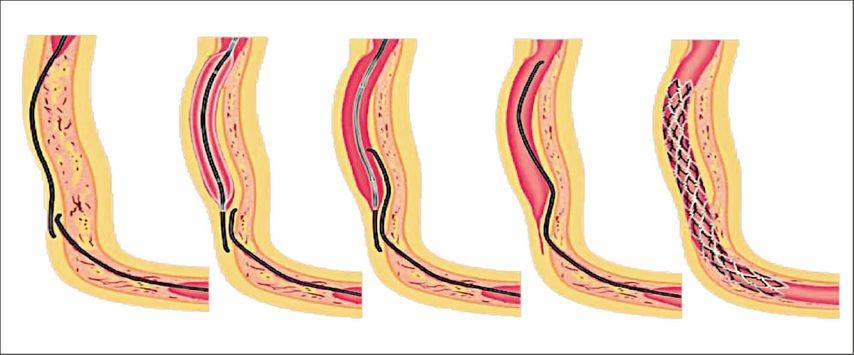

Die kontrollierte Gefässdissektion: der subintimale Raum

Mit einer kontrollierten Dissektion wird ein Kanal zwischen Intima und Media (subintimal) geschaffen und anschliessend die Gefässdurchgängigkeit mit einem Stent gewährleistet. Der Stent wird im weiteren Verlauf im «falschen Lumen» von Endothel überwachsen und zeigt im Allgemeinen ein gutes Langzeitergebnis. Diese Strategie basiert auf dem Prinzip des unterschiedlichen Widerstands zwischen den Gewebeebenen und nutzt die relative longitudinale Schwäche der subintimalen Ebene. Wenn der Führungsdraht in den subintimalen Raum eindringt, kann eine «Retrograde dissection and reentry»(RDR)-Technik eingeleitet werden. Die am häufigsten verwendete RDR-Technik ist die «Reverse CART»(«reverse controlled antegrade and retrograde subintimal tracking»)-Technik (Abb. 4). Bei dieser Technik werden sowohl mit einem antegraden als auch mit einem retrograden Führungsdraht benachbarte subintimale Dissektionsebenen um die CTO geschaffen und durch eine Ballondilatation über den antegraden Führungsdraht zu einem Raum verbunden. Anschliessend wird der retrograde Führungsdraht durch die von antegrad geschaffene Höhle geführt, bevor er wieder in das eigentliche Gefässlumen eintritt. Nach erfolgreicher retrograder Passage einer CTO folgt die Drahtexternalisierung, wobei ein geschlossenes System hergestellt wird, was anschliessend eine antegrade Koronarangioplastie ermöglicht.

Abb. 4: Retrograde Dissektion-und-Reentry-Technik (sog. «reverse CART»). Eine kontrollierte Gefässdissektion von ante- und retrograd erlaubt eine Revaskularisation eines chronischen Gefässverschlusses mit anschliessender Stentimplantation (adaptiert nach Ochiai et al.)14

Die «Antegrade dissection and reentry»(ADR)-Technik ist die subintimale Passage einer CTO in antegrader Weise mit Wiedereintritt des Drahtes in das distale wahre Gefässlumen. Der Wiedereintritt wird mit dem Stingray-Ballonkatheter (Boston Scientific, Maple Grove, USA) erreicht, der für die Entfaltung im subintimalen Raum konzipiert ist.

Der Hybrid-Algorithmus

Der hybride perkutane Behandlungsalgorithmus bietet einen konsistenten und reproduzierbaren Ansatz, der einen flexiblen Wechsel von einer Technik zu einer anderen Technik ermöglicht (Abb. 2). Die Anwendung des hybriden Ansatzes in erfahrenen CTO-Interventionszentren hat zu einer hohen prozeduralen Erfolgsrate mit einer vertretbaren Komplikationsrate geführt.

Literatur:

1 Stuijfzand WJ et al.: Prevalence of ischaemia in patients with a chronic total occlusion and preserved left ventricular ejection fraction. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2017; 18: 1025-33 2 Werner GS et al.: The functional reserve of collaterals supplying long-term chronic total coronary occlusions in patients without prior myocardial infarction. Eur Heart J 2006; 27: 2406-12 3 Di Marco et al.: Chronic total occlusion in an infarct-related coronary artery and the risk of appropriate ICD therapies. J Cardiovasc Electrophysiol 2017; 28: 1169-78 4 Christakopoulos GE et al.: Meta-analysis of clinical outcomes of patients who underwent percutaneous coronary interventions for chronic total occlusions. Am J Cardiol 2015; 115: 1367-75 5 Lee SW et al.: Randomized trial evaluating percutaneous coronary intervention for the treatment of chronic total occlusion. Circulation 2019; 139: 1674-83 6 Werner GS et al.: A randomized multicentre trial to compare revascularization with optimal medical therapy for the treatment of chronic total coronary occlusions. Eur Heart J 2018; 39: 2484-93 7 Neumann FJ et al.: 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J 2019; 40: 87-165 8 Hachamovitch R et al.: Comparison of the short-term survival benefit associated with revascularization compared with medical therapy in patients with no prior coronary artery disease undergoing stress myocardial perfusion single photon emission computed tomography. Circulation 2003; 107: 2900-7 9 Brilakis ES et al.: Guiding principles for chronic total occlusion percutaneous coronary intervention. Circulation 2019; 140: 420-33 10 Velazquez EJ et al.: Coronary-artery bypass surgery in patients with left ventricular dysfunction. N Engl J Med 2011; 364: 1607-16 11 Farkouh ME et al.: Strategies for multivessel revascularization in patients with diabetes. N Engl J Med 2012; 367: 2375-84 12 Tajti P et al.: Update in the percutaneous management of coronary chronic total ccclusions. JACC Cardiovasc Interv 2018; 11: 615-25 13 Maeremans J et al.: The hybrid algorithm for treating chronic total occlusions in Europe: the RECHARGE registry. J Am Coll Cardiol 2016; 68: 1958-70 14 Ochiai M et al.: World Congress of Cardiology 2006

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...