Aktuelle Studien zur Herzinsuffizienz

Bericht: Dr. med. Anna Maria Roll

Medizinjournalistin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In der Session «Hot topics in heart failure» wurden am Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie wichtige Entwicklungen im Bereich der Herzinsuffizienz besprochen. So zum Beispiel zu den Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten (MRA), die ein etablierter Bestandteil der Herzinsuffizienztherapie sind. Finerenon zeigt als nichtsteroidaler MRA ebenfalls vielversprechende Ergebnisse – insbesondere für Patienten mit HFpEF.1 Ein wichtiges Thema sind auch sekundäre Klappeninsuffizienzen bei Patienten mit Herzinsuffizienz, die sich ungünstig auf die Prognose auswirken können.2

Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten (MRA)

Lange Zeit galten MRA (früher: Aldosteron-Antagonisten) als kaliumsparende Diuretika. Dass Aldosteron aber weit über die Regulation des Wasser- und Elektrolythaushalts hinaus wirkt und an Herz und Nieren sogar Schäden verursachen kann, erkannten Wissenschaftler erst in den 1990er-Jahren. Aldosteron bindet gleich wie Cortisol an den Mineralokortikoidrezeptor. Damit fördert es oxidativen Stress, Entzündungsreaktionen und die Fibrosierung von Gefässen, Myokard und Niere.3 Pathophysiologisch wichtig ist auch das sog. Escape-Phänomen der Niere, bei dem sich die Aldosteronspiegel selbst durch die Einnahme von ACE-Hemmern nicht vollständig senken lassen. «Dies war der Ausgangspunkt für verschiedene Studien, in denen versucht wurde, die Effekte von Aldosteron gezielt zu blockieren», erläuterte Prof. Dr. med. Philippe Meyer vom Universitätsspital in Genf.

Studien mit MRA bei Herzinsuffizienzpatienten

Die RALES-Studie4 aus dem Jahr 1999 zeigte, dass Spironolacton die Gesamtmortalität bei Patienten mit einer schwer symptomatischen Herzinsuffizienz mit einer reduzierten linksventrikulären Ejektionsfraktion (HFrEF) um 30% reduzierte. Die 2011 publizierte EMPHASIS-HF-Studie5 bestätigte diesen Nutzen auch bei Patienten mit einer milderen Symptomatik (NYHA II). «Heute gelten MRA – neben ACE-Hemmern/Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitoren (ARNI), Betablockern und SGLT2-Inhibitoren – als eine der vier Säulen der HFrEF-Therapie», so Meyer.

Nach den erfolgreichen Studien bei HFrEF-Patienten war es naheliegend, die Wirkung von Spironolacton auch an Herzinsuffizienzpatienten mit erhaltener linksventrikulärer Ejektionsfraktion (HFpEF) zu testen. Dies wurde in der 2014 publizierten TOPCAT-Studie untersucht.6 Die Ergebnisse blieben jedoch hinter den Erwartungen zurück. Bei genauerer Analyse liessen sich laut Meyer allerdings erhebliche Unstimmigkeiten feststellen. Beispielsweise hatten Patienten aus Nord- und Südamerika eine deutlich schlechtere Prognose als Patienten aus Osteuropa,7 was bei derselben Erkrankung eigentlich unmöglich erschien. «Erst später fiel auf, dass in Osteuropa viele der eingeschlossenen Patienten gar keine manifeste Herzinsuffizienz aufwiesen. Positiv war aber: Die korrekt rekrutierten Patienten profitierten von Spironolacton», so der Referent. Weiter zeigte sich eine mangelhafte Adhärenz, denn nur bei 30% der Patienten waren im Urin auch tatsächlich Spironolacton-Metaboliten vorhanden.8

Finerenon als nichtsteroidaler MRA

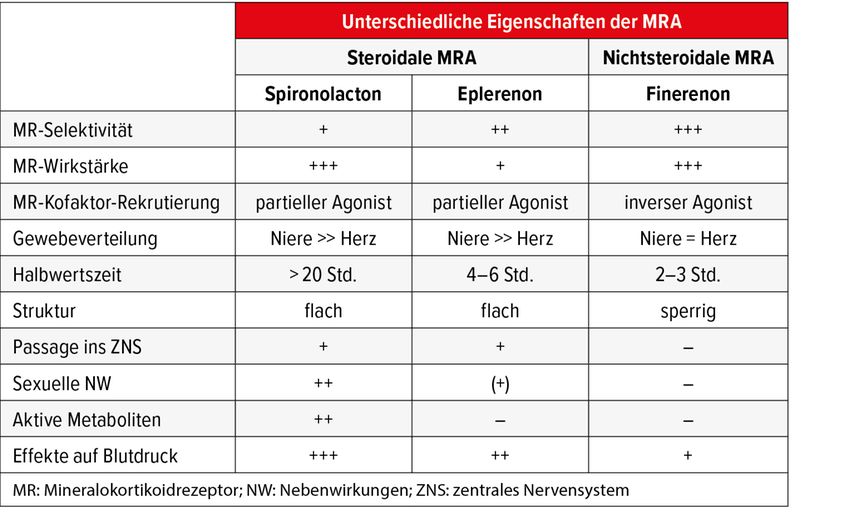

Finerenon unterscheidet sich strukturell und pharmakodynamisch deutlich von den bisherigen MRA Spironolacton und Eplerenon. Die Substanz weist eine höhere Rezeptoraffinität, eine bessere Organverteilung (Herz und Niere) und geringere antiandrogene Nebenwirkungen auf (Tab.1). Zudem ist ihre Halbwertszeit kürzer und das Kumulationsrisiko damit geringer, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist.9,10

Tab. 1: Unterschiedliche Eigenschaften der Mineralokortikoidrezeptor-Antagonisten (MRA) (adaptiert nach Savarese G et al. 2024 und Lerma E et al. 2023)9,10

Letztes Jahr erschien die FINEARTS-HF-Studie1, die Finerenon bei Herzinsuffizienzpatienten mit mässig eingeschränkter (HFmrEF) und erhaltener linksventrikulärer Ejektionsfraktion (HFpEF) untersuchte. Sie zeigte, dass Finerenon den kombinierten Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod und herzinsuffizienzbedingter Hospitalisierung signifikant senkte. Besonders interessant waren laut Meyer die Ergebnisse der Subanalysen. Zum Beispiel war die Wirkung von Finerenon bei Ejektionsfraktionen zwischen 40 und 60% und auch unabhängig von einer gleichzeitigen Behandlung mit SGLT2-Inhibitoren konstant positiv.11,12 Der Wirkstoff reduzierte im Vergleich zu Placebo zudem signifikant das Risiko, einen Diabetes mellitus zu entwickeln.13 «Wir sehen auch, dass Finerenon unabhängig vom Geschlecht und über alle Altersstufen hinweg gleich wirksam ist. Und das sogar bei Patienten mit schwerster Adipositas», ergänzte Prof. Dr. med. Roger Hullin vom Universitätsspital in Lausanne.

Schwere unerwünschte Ereignisse waren in beiden Gruppen gleich häufig. Allerdings stieg das Serumkreatinin bei 2% der Patienten unter Finerenon an.1 «Ein positiver Nebeneffekt von Finerenon war jedoch, dass es das Risiko für eine Hypokaliämie reduzierte», so Hullin. Laut dem Experten stellt eine Hypokaliämie ein grosses Problem bei Herzinsuffizienzpatienten dar. «Erwartungsgemäss beobachten wir unter Finerenon häufiger Fälle von Hyperkaliämie. Das Arrhythmierisiko war aber nur leicht erhöht und schwere Hyperkaliämien waren sehr selten», so der Referent. Aufgrund des Wirkmechanismus ist auch der systolische Blutdruck häufiger erniedrigt.1

MRA von HFrEF bis HFpEF

Eine parallel durchgeführte Metaanalyse der Studien RALES, EMPHASIS-HF, TOPCAT und FINEARTS-HF bestätigte, dass MRA über das gesamte Spektrum der linksventrikulären Funktion wirken. Bei HFpEF war der Effekt etwas abgeschwächt, aber dennoch signifikant.14

Aktuell ist Finerenon nur bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung zugelassen. «Wir erwarten die Zulassung für HFmrEF und HFpEF in wenigen Monaten», so Meyer. Zur Frage, bei welchen Patienten Finerenon dann eingesetzt werden sollte, sagte er: «Sobald es zur Herzinsuffizienzbehandlung zugelassen ist, ist es bei allen symptomatischen Patienten sinnvoll – unabhängig von Diabetes oder anderen Komorbiditäten.»

Vergleichsstudien zwischen Finerenon und Spironolacton im Sinne von gross angelegten Head-to-Head-Studien fehlen bisher. Derzeit laufen weitere Studien mit beiden Wirkstoffen bei verschiedenen Herzinsuffizienztypen. Grosse Studien zu neuen MRA sind ebenso in Planung.

Sekundäre Klappeninsuffizienz

Drei Viertel der Patienten mit Herzinsuffizienz haben eine funktionelle Mitralklappeninsuffizienz und damit gleichzeitig eine ungünstige Prognose.2 «Mit der optimalen konservativen Behandlung lässt sich die Mitralklappeninsuffizienz jedoch deutlich reduzieren», erklärte Prof. Dr. med. Andreas Flammer vom Universitätsspital Zürich. Medikamente wie Betablocker, RAAS-Inhibitoren oder SGLT2-Hemmer haben einen positiven Einfluss auf das Remodeling sowie auf Vor- und Nachlast.15,16 Studien zeigen, dass eine medikamentöse Zwei- oder Dreifachkombination vor einem Eingriff an der Mitralklappe das Sterbe- und Hospitalisierungsrisiko ein Jahr nach dem Eingriff senkte.17 «Allerdings erhalten leider viele Patienten vor Klappeneingriffen keine adäquate medikamentöse Therapie», kritisierte der Referent. Laut amerikanischen Daten nimmt fast die Hälfte der Patienten nur ein oder gar kein entsprechendes Medikament ein.17 Auch eine kardiale Resynchronisationstherapie (CRT) kann bei geeigneten Patienten die Mitralklappeninsuffizienz signifikant reduzieren und die Prognose verbessern.18 «Nur bekommt nur einer von drei geeigneten Patienten eine CRT», so Flammer.

Studienergebnisse zu Interventionen an der Mitralklappe

Flammer ging in seinem Vortrag auf zwei ältere Studien zur Mitralklappeninsuffizienz ein, die vor sieben Jahren publiziert wurden. Während die Mitra.fr-Studie19 keinen Unterschied in den primären Endpunkten aufwies, war die COAPT-Studie20 geradezu revolutionär. Denn: Mortalitäts- und Hospitalisierungsraten sanken bei den Patienten nach dem Mitralklappeneingriff signifikant. Allerdings handelte es sich um schwer kranke Patienten. «Mehr als die Hälfte von ihnen sind nach fünf Jahren dennoch verstorben», so der Experte.

Mittlerweile gibt es zusätzliche Daten einer weiteren randomisierten, kontrollierten Studie (ReShape-HF2-Studie).21 Hier wurde der Effekt des interventionellen Eingriffs im Vergleich zur optimalen medikamentösen Behandlung untersucht. Auch in dieser Studie waren die Ergebnisse positiv – insbesondere im kombinierten Endpunkt Hospitalisierungsrate und Lebensqualität. Allerdings gab es keinen Unterschied in der Gesamtmortalität und in der Gesamtzahl der Hospitalisierungen zwischen beiden Gruppen. Zudem merkte der Referent an, dass die Patienten zwar medikamentös gut behandelt waren, aber nur sehr wenige von ihnen eine moderne Therapie mit einem SGLT2-Hemmer erhalten hatten. Eine 2024 veröffentlichte Studie verglich schliesslich die interventionelle mit der chirurgischen Therapie.22 «Die Daten zeigen, dass eine interventionelle Behandlung bei funktioneller Mitralklappeninsuffizienz mindestens genauso effektiv ist wie eine chirurgische Therapie», so der Kardiologe. Gleichzeitig wies er ausdrücklich darauf hin, dass die Patienten in der Studie keine adäquate medikamentöse Behandlung erhalten hatten.

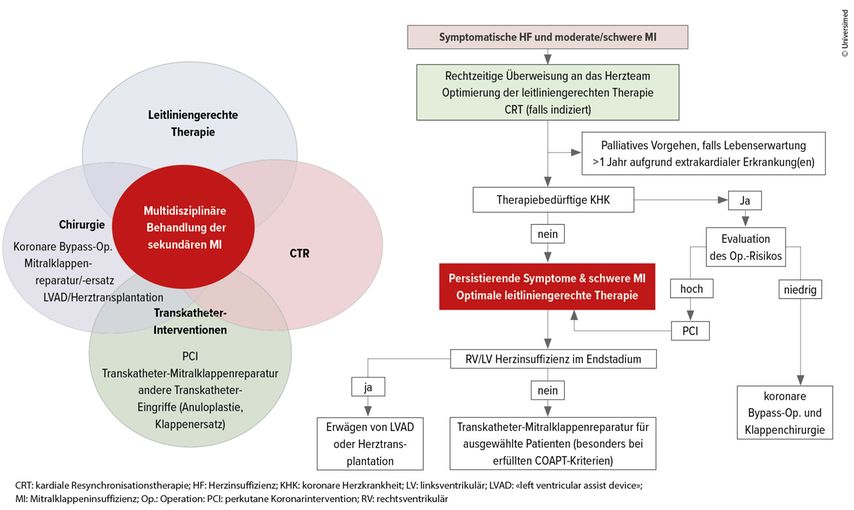

«Auf die richtige Patientenauswahl kommt es an», stellte Flammer klar. «Wenn wir die Patienten sorgfältig auswählen, dann gibt es einen signifikanten klinischen Nutzen.» Wichtig sei es aber auch, die Ergebnisse nicht überzuinterpretieren. Dass nur wenige Patienten eine moderne medikamentöse Behandlung mit SGLT2-Hemmern oder einem ARNI erhalten hatten, sah er ebenfalls kritisch. «Entscheidend ist, dass die Therapieentscheidungen gemeinsam im Team mit einem Herzinsuffizienzspezialisten getroffen werden», betonte er (Abb.1).

Abb. 1: Vorgehen bei sekundärer Mitralklappeninsuffizienz bei Patienten mit Herzinsuffizienz: Die Therapieentscheidungen sollen in einem Herzteam mit einem Herzinsuffizienzspezialisten getroffen werden (adaptiert nach Coats AJS et al. 2021)27

Trikuspidalklappeninsuffizienz: Oft besteht eine HFpEF

Auch die Trikuspidalklappeninsuffizienz ist häufig und ihre Prognose schlecht, wenn sie stark ausgeprägt ist. «Aber das heisst noch nicht, dass man die Klappe automatisch reparieren sollte», so Flammer. Denn bei vielen Patienten mit einer Trikuspidalklappeninsuffizienz liegt primär eine Erkrankung des linken Ventrikels zugrunde (z.B. eine HFpEF), die oft übersehen wird. «Die Ärzte schreiben dann die Beschwerden fälschlicherweise der Klappeninsuffizienz zu, obwohl die Erkrankung des linken Herzens die eigentliche Ursache ist.» Der rechte Ventrikel reagiert besonders empfindlich auf eine erhöhte Nachlast. Ist der Druck im pulmonalen Kreislauf zu hoch, vermindert sich die Kontraktilität und der Ventrikel dilatiert.23 «Das ist das Problem bei der Trikuspidalklappeninsuffizienz», so der Kardiologe. «Deshalb ist es entscheidend, die Nachlast zu beurteilen.» Meist tolerieren die Patienten eine moderate Trikuspidal-klappeninsuffizienz besser als eine hohe Nachlast.23

Flammer wies darauf hin, dass bei der Behandlung einer Trikuspidalklappeninsuffizienz konservative Massnahmen nicht vergessen werden sollten. «Diuretika und die optimale Therapie der linksventrikulären Herzinsuffizienz haben oberste Priorität.» Zu interventionellen Eingriffen an der Trikuspidalklappe nannte er drei grosse Studien.24–26 Alle waren formal positiv und zeigten insbesondere bei der Lebensqualität eine Verbesserung. «Es ist aber schwierig, die tatsächliche Wirksamkeit der Intervention von einem Placeboeffekt zu unterscheiden», sagte er. «Vor allem, wenn patientenorientierte Endpunkte wie die Lebensqualität verwendet werden.» Auf harte klinische Endpunkte wie die Mortalitäts- oder Hospitalisierungsrate zeigte sich in keiner dieser Studien ein nachweisbarer Effekt. Ausserdem gingen die Eingriffe zum Teil mit einem erhöhten Blutungsrisiko einher.26 Für den Experten stellte sich weiter die Frage, ob es sinnvoll ist, subjektive Parameter (wie Lebensqualität) mit objektiven Ereignissen (wie Hospitalisierungsraten) in einem kombinierten Endpunkt zusammenzufassen. «Das erschwert die Interpretation deutlich. Wir brauchen hier deutlich mehr Daten», so der Referent.

«Best oral abstract – heart failure»

Kardiale Amyloidose: Therapieüberwachung mit spezifischem PET-Tracer

Dominik C. Benz, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA, und Universitätsspital Zürich, präsentierte im Rahmen der Hot-Topics-Sessions zur Herzinsuffizienz Ergebnisse einer Studie zur Therapieüberwachung mit spezifischem PET-Tracer bei kardialer AL-Amyloidose.28

Um zu beurteilen, ob die Behandlung bei kardialer Amyloidose erfolgreich ist oder nicht, werden NT-proBNP und seit Kurzem auch das extrazelluläre Volumen (ECV) in der kardialen MRT verwendet. Beide Parameter sind jedoch keine spezifischen Marker für die kardiale Amyloidlast. Florbetapir ist ein PET-Tracer mit hoher Amyloidspezifität. In der Studie von Benz et al. wurde es als direkter Marker für das Therapieansprechen bei AL-Amyloidose evaluiert.

In dieser prospektiven, longitudinalen Kohortenstudie erhielten 58 Patienten mit AL-Amyloidose serielle PET-CT mit Florbetapir und kardiale MRT – und zwar jeweils zu Studienbeginn sowie nach 6 und 12 Monaten. Zusätzlich wurden NT-proBNP, die Lebensqualität und die funktionelle Kapazität erhoben. Das Ergebnis: Bereits nach sechs Monaten war die Florbetapir-Aufnahme signifikant geringer und nach 12 Monaten insgesamt um 15% reduziert. Zudem wiesen die Patienten nach einem Jahr signifikante Verbesserungen bei der Lebensqualität, der funktionalen Kapazität und beim NT-proBNP auf. Anders das ECV: Nach 6 Monaten war es tendenziell höher und sank erst vom 6. bis zum 12. Monat. Interessanterweise reduzierte sich die Florbetapir-Aufnahme vor allem bei denjenigen Patienten, bei denen das NT-proBNP abfiel (um 19%). Bei denjenigen ohne NT-proBNP-Ansprechen veränderte sich die Florbetapir-Aufnahme nicht. «Florbetapir erwies sich damit als früher und spezifischer Marker für ein Therapieansprechen und seine Veränderungen waren assoziiert mit denjenigen der etablierten Biomarker für die Krankheitsaktivität», so Benz.

Quelle:

Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Kardiologie, 4. bis 6. Juni 2025, Zürich

Literatur:

1 Solomon SD et al.: N Engl J Med 2024; 391: 1475-85 2 Rossi A et al.: Heart 2011; 97: 1675-80 3 Di Lullo L et al.: J Clin Med 2023; 12: 3992 4 Pitt B et al.: N Engl J Med 1999; 341: 709-17 5 Zannad F et al.: N Engl J Med 2011; 364: 11-21 6 Pitt B et al.: N Engl J Med 2014; 370: 1383-92 7 Pfeffer MA et al.: Circulation 2015; 131: 34-42 8 de Denus S et al.: N Engl J Med 2017; 376: 1690-2 9 Savarese G et al.: Diabetologia 2024; 67: 246-62 10 Lerma E et al.: Postgrad Med 2023; 135: 224-33 11 Docherty KF et al.: Circulation 2025; 151: 45-58 12 Vaduganathan M et al.: Circulation 2025; 151: 149-58 13 Butt JH et al.: Lancet Diabetes Endocrinol 2025; 13: 107-18 14 Jhund PS et al.: Lancet 2024; 404: 1119-31 15Kang DH et al.: Circulation 2024; 149: 1865-74 16 Sannino A et al.: Am Coll Cardiol 2020; 76: 883-4 17 Varshney AS et al.: Eur Heart J 2023; 44: 4650-61 18 van Bommel RJ et al.: Circulation 2011; 124: 912-9 19 Obadia JF et al.: N Engl J Med 2018; 379: 2297-306 20 Stone GW et al.: N Engl J Med 2018; 379: 2307-18 21 Anker SD et al.: N Engl J Med 2024; 391: 1799-809 22 Baldus S et al.: N Engl J Med 2024; 391: 1787-98 23 Haddad F et al.: Circulation 2008; 117: 1436-48 24 Sorajja P et al.: N Engl J Med 2023; 388: 1833-42 25 Donal E et al.: JAMA 2025; 333: 124-32 26 Hahn RT et al.: J Am Coll Cardiol 2024: 195-212 27 Coats AJS et al.: Eur Heart J 2021; 42: 1254-69 28 Benz DC et al.: O76 Changes of amyloid burden in light chain amyloidosis on serial 18F-florbetapir PET/CT. Swiss Med Wkly 2025; 155(Suppl. 287): 83S

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...