.jpg)

Adagio ma non troppo: Rhythmusstörungen sind der falsche Takt

Autor:

PD Dr. med. Christoph Scharf

Rhythmologie Zürich AG

Klinik Hirslanden

E-Mail: christoph.scharf@hin.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der Herzrhythmus ist eng verbunden mit Musik und Zeitmessung. Gerät er einmal aus dem Takt, ist die Verunsicherung gross. Ein fundiertes Hintergrundwissen hilft, gefährliche von ungefährlichen Rhythmusstörungen zu unterscheiden.

Der Puls als Symbol für die Lebenskraft ist einer der ursprünglichsten Taktgeber des Menschen. Deshalb entspricht der Puls auch z.B. dem Takt in der Musik in seiner gesamten Bandbreite. Ein «Largo» zählt 30–40 Schläge pro Minute, was einem niedrigen Puls während der Nacht oder dem Puls eines gut trainierten Sportlers in Ruhe entspricht. Der übliche Durchschnittspuls von 60 Herzschlägen pro Minute entspricht etwa der Schrittfrequenz eines Erwachsenen (60 Schritte pro Minute) und wird in der Musik «Andante» genannt. Ein «Allegro vivace« oder «Presto» geht bis 180 oder 200 Schläge pro Minute und entspricht dem Puls bei maximaler Anstrengung und bei grosser sportlicher Belastung. Auch bei den Tieren entspricht der Durchschnittspuls etwa einer Schrittlänge. Jeder Herzschlag wird elektrisch im Sinusknoten gebildet und verteilt sich über das gesamte Herz, dies ca. 60–80 Mal pro Minute, 37 Mio. Mal im Jahr und 4 Milliarden Mal im Leben von 80 Jahren. Der Impuls wird gebildet, indem die Zellen des Sinusknotens das Ruhepotenzial nicht mehr aufrechterhalten und sich die elektrische Energie entlädt (Depolarisation). Der Ruhezustand ist also elektrisch geladen, die Aktivierung ist ein elektrisch passiver Vorgang. So erklärt sich, dass irgendwann immer eine Zelle den Impuls bildet. Ähnlich wie bei jedem elektrischen System kann der Strom auch beim Reizleitungssystem des Herzens einen abnormen Weg einschlagen und Rhythmusstörungen bilden. Meist handelt es sich dabei um zusätzliche elektrische Verbindungen, die den Impuls kurzschliessen können («reentry»), sodass es zu einem schnellen Puls kommt (100–250/min). Die meisten Patienten verspüren dies als Herzrasen, Herzklopfen, Schwäche, Schwindel bis zur Bewusstlosigkeit (Synkope) oder Atemnot. Gelegentlich merken Patienten aber auch nichts davon, und das Herz wird durch die tage- und wochenlang andauernde Rhythmusstörung so schwach, dass die Betroffenen mit einer sehr ausgeprägten Herzschwäche (Herzinsuffizienz durch Rhythmusstörung) den Arzt aufsuchen. Notabene treten solche Rhythmusstörungen auch beim sonst gesunden Herzen auf, bei jungen Patienten und sogar bei Kindern und Neugeborenen. Gerade bei z.B. jungen Frauen können sie als Panikattacken verkannt werden und erst wenn jemand bei der panischen Frau ein EKG schreibt, kann die Ursache des Problems erkannt werden.

Radiofrequenzablation

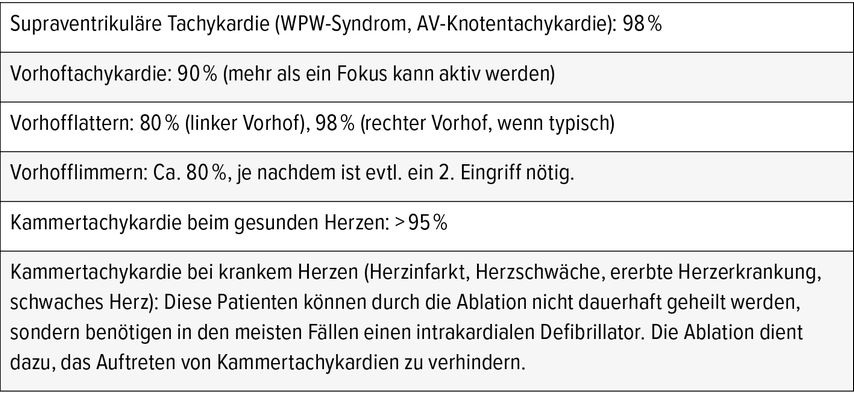

Radiofrequenzablation bedeutet gezielte Verödung von Herzrhythmusstörungen. Hierbei wird eine Elektrode (Ablationskatheter) von 4mm Durchmesser, ähnlich einer Kugelschreibermine, im Herzen an dem Ort der abnormen elektrischen Leitung positioniert und dann Radiofrequenzenergie abgegeben. Diese erwärmt das lokale Gewebe auf 50–60 Grad, sodass die entsprechenden Zellen abgetötet werden. Dadurch kann der störende Einfluss dieser Zellen eliminiert und die spezifische Rhythmusstörung geheilt werden. Der grosse Vorteil der Radiofrequenzablation gegenüber der medikamentösen Dauerbehandlung ist, dass mit einer erfolgreichen Ablation der Ursprung der Rhythmusstörung beseitigt wird, während die Medikamente die Rhythmusstörung immer nur temporär unterdrücken, solange man sie einnimmt. Rechnet man deshalb die langjährigen Krankheitskosten auf, so ist ein einmaliger Eingriff, selbst wenn er teurer erscheint, oft kostengünstiger als die langjährige Medikamenteneinnahme und Arztkonsultationen. Solche Radiofrequenzablationen werden deshalb auch bei Kleinkindern und Jugendlichen gemacht. Die Erfolgsraten dieser Methode sind sehr hoch bei entsprechender Erfahrung und in geübten Händen (Tab. 1).

Vorhofflimmern

Wenn der Puls vollkommen unregelmässig und chaotisch ist, liegt meist ein Vorhofflimmern vor. Das Vorhofflimmern tritt bei ca. 6% der Bevölkerung über 60 Jahre auf und ist für mehr als ein Viertel der Schlaganfälle verantwortlich. Leider wird die Diagnose häufig zu spät gestellt, gelegentlich erst bei einer Embolie oder Herzschwäche. Das kurze anfallsartige (paroxysmale) Vorhofflimmern wird durch elektrische Impulse aus den Lungenvenen hervorgerufen und ist gut mit einer Radiofrequenzablation (Isolation der Lungenvenen) zu behandeln.

Bei länger dauerndem Vorhofflimmern und Vorhofflattern mit Vergrösserung der Vorhöfe sind auch diese selbst erkrankt und müssen untersucht werden. Dazu haben wir ein neues Mappingsystem entwickelt (siehe www.acutus.com ), welches Schlag für Schlag den gesamten Vorhof gleichzeitig analysieren kann. Dieses System haben wir seit 2016 in der Schweiz, in Europa, den USA und weltweit im Einsatz. Damit werden auch früher nicht behandelbare komplexe Rhythmusstörungen mit einer Radiofrequenzablation therapierbar. Die Erfahrung des Untersuchers spielt dabei wie immer eine entscheidende Rolle. Eine chirurgische Ablation führt man dann durch, wenn gleichzeitig eine Herzklappe operiert wird.

Weitere Informationen:

Christoph Scharf: Das Pulsbuch

240 Seiten, gebunden, Orell Füssli, 2018

Das Buch kann beim Autor bezogen werden:

christoph.scharf@hin.ch

www.rhythmologie-zuerich.ch

www.acutus.com

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...