Abklärung von Frauen mit Verdacht auf ein chronisches Koronarsyndrom

Medizinjournalistin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Was die Klinik des chronischen Koronarsyndroms betrifft, gibt es einige entscheidende Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Dies ist nicht allein den pathophysiologischen Differenzen geschuldet, sondern auch der eingeschränkten Performance diagnostischer und therapeutischer Algorithmen, wie PD Dr. med. Matthias Meyer, Leitender Arzt an der Klinik für Kardiologie im Stadtspital Triemli, Zürich, am Update Refresher Innere Medizin aufzeigte.

Sucht man in den Guidelines der ESC nach geschlechterspezifischen Unterschieden des chronischen Koronarsyndroms (CCS) muss man weit blättern. Fündig wird man schliesslich im 8. Kapitel. Dort erfährt man, dass sich Frauen mit einem CCS häufiger als Männer mit atypischen Symptomen präsentieren, im Durchschnitt älter sind und vermehrt an Komorbiditäten leiden. Und obwohl sie sich häufiger in ärztliche Behandlung begeben, werden sie weniger aggressiv abgeklärt und therapiert als Männer. Ob die unterschiedlichen Patientencharakteristika oder die Unterschiede bei der Diagnostik und Behandlung dazu führen, dass Frauen mit einer koronaren Herzkrankheit (KHK) eine schlechtere Prognose haben, ist unklar. Fest steht aber, dass das weibliche Geschlecht auch in Studien deutlich unterrepräsentiert ist. «Die vorhandene Evidenz für die Diagnostik und Behandlung von Frauen mit einer KHK ist also nicht vergleichbar gut wie denjenige für Männer», sagte der Kardiologe.

Unterschiedliche Phänotypen bei Frau und Mann

«Ein Stolperstein ist, dass wir bei der Abklärung von Frauen mit Angina pectoris das Bild einer obstruktiven KHK mit flusslimitierenden Atheromen im Kopf haben», erklärte der Spezialist. So präsentiert sich die KHK typischerweise bei Männern, und primär auf diesen Phänotyp beziehen sich auch die Guidelines. Die myokardiale Ischämie bei Frauen beruht dagegen nicht selten auf einer koronaren mikrovaskulären Dysfunktion, die chronische thorakale Beschwerden und z.T. atypische Symptome wie Ruhebeschwerden verursacht. Bei der mikrovaskulären Dysfunktion handelt es sich vermutlich um einen Vorläufer der obstruktiven KHK, die bei Frauen zumeist erst nach der 7. Dekade auftritt. «Für die Diagnose eines CCS muss deshalb nicht zwingend eine obstruktive Atheromatose nachgewiesen werden», so Meyer.

Die Risikofaktoren für eine KHK unterscheiden sich bei Frauen und Männern im Grossen und Ganzen nicht. Im Vergleich zu Männern treten die pathologischen Veränderungen an den Koronarien bei Frauen aber in aller Regel später auf. Eine wichtige Trennlinie ist die Menopause, mit deren Beginn es zu einem Verlust der atheroprotektiven Wirkung endogener Östrogene und dem Auftreten typischer kardiovaskulärer (CV) Risikofaktoren wie arterieller Hypertonie, Diabetes mellitus oder Dyslipidämie kommt. Zusätzlich leiden Frauen gehäuft an chronisch-entzündlichen Erkrankungen, wie rheumatoider Arthritis oder einem systemischen Lupus erythematodes, die mit einem erhöhten CV Risiko einhergehen. «Der Cluster an Risikofaktoren verursacht mikrovaskuläre Veränderungen und eine endotheliale Dysfunktion und führt dazu, dass der koronare Blutfluss unter Belastung nicht ausreichend gesteigert werden kann», so Meyer. Die Prognose dieser sog. Myokardischämie ohne Stenosen («Ischemia with No Obstructive Coronary Arteries», INOCA) ist mit einer koronaren 1-Gefäss-Erkrankung vergleichbar und hat ähnliche ökonomische Konsequenzen wie die obstruktive KHK. Die Differenzialdiagnosen der oft unspezifischen chronischen Thoraxschmerzen sind relativ breit und reichen von der Hyperthyreose über die Aortenstenose bis zur Anämie.

Pathologischer Ergometriebefund nicht ausreichend für Diagnose

Die Abklärung beginnt bei Frauen mit Verdacht auf eine KHK mit der Anamnese und gezielten Fragen nach thorakalen und extrathorakalen Beschwerden und Begleitsymptomen. Die Einschätzung der Symptome gestaltet sich – vor allem unter Zeitdruck – nicht immer einfach. «Studien haben gezeigt, dass Frauen im Unterschied zu Männern, die in der Regel direkt und einfach kommunizieren, ihre Beschwerden emotionaler und detaillierter beschreiben», so der Kardiologe. Basierend auf der Anamnese sollte anschliessend die Vortestwahrscheinlichkeit für eine KHK bestimmt werden.

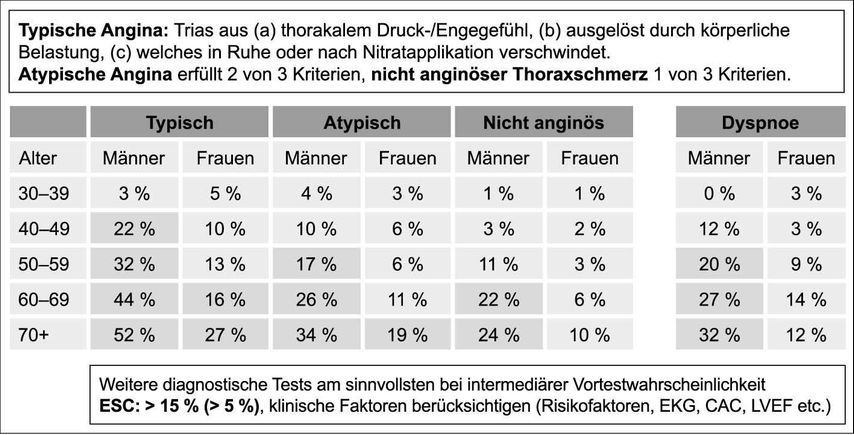

Gemäss den ESC-Guidelines sind weitere diagnostische Tests bei einer intermediären Vortestwahrscheinlichkeit (>5–15%) am sinnvollsten. Für die Einschätzung wird neben Alter und Geschlecht die Art der Thoraxschmerzen (typisch, atypisch, nicht anginös) herangezogen. Ein Blick auf die Tabelle zeigt allerdings, dass die meisten Frauen erst ab 70 Jahren oder älter für eine weitere Abklärung qualifizieren (Abb.1). Ein weiteres Problem ist, dass die Art der Thoraxschmerzen, gemäss einer Untersuchung bei circa 6000 Frauen, nicht gut mit einer obstruktiven KHK korreliert. Geeigneter, um die Vortestwahrscheinlichkeit bei symptomatischen Frauen einzuschätzen, ist gemäss dem Experten das primär auf dem Alter basierende Schema der American Heart Association (AHA). Demzufolge ist das Risiko einer obstruktiven KHK bis zum Alter von 60 Jahren niedrig, bis zum Alter von 70 Jahren intermediär und danach hoch. Bei Frauen mit mehr als drei CV Risikofaktoren, frauenspezifischen Risikofaktoren, wie beispielweise einer Ovarialinsuffizienz oder einem behandelten Mammakarzinom, sowie relevanten Komorbiditäten nimmt das Risiko um eine Kategorie zu.

Die AHA empfiehlt, nur bei Frauen mit einem geringen Risiko eine Ergometrie als initialen nicht invasiven Test zum Ausschluss einer ischämischen Herzkrankheit durchzuführen. Die Voraussetzung ist, dass sie adäquat belastet werden können und ein normales Ruhe-EKG aufweisen.1 Die Ergometrie liefert wichtige Informationen, beispielsweise zur kardiorespiratorischen Fitness, dem Blutdruckverhalten oder dem Auftreten von Arrhythmien. Die Sensitivität und Spezifität des Tests sind jedoch bei Frauen (noch) niedriger als bei Männern, und die Wahrscheinlichkeit einer obstruktiven KHK liegt bei einem pathologischen Befund (positiver prädiktiver Wert) unter 50%. «Eine pathologische Ergometrie alleine ist deshalb häufig nicht ausreichend, um eine KHK zu diagnostizieren», sagte Meyer. In diesem Fall sollte ein bildgebender Test angeschlossen werden.

Die Wahl des Tests nach einem positiven oder unklaren Ergometriebefund richtet sich nach dem klinischen Kontext. Zur Verfügung stehen anatomische und funktionelle nicht invasive Tests. Die Mehrzahl dieser Tests ist gut validiert für die Suche nach einer obstruktiven KHK. Die Zahl der Tests zur Diagnostik einer INOCA ist dagegen limitiert und bei anatomischen Tests wie der Koronar-CT ist das Risiko gross, die Diagnose zu verpassen. Zum Nachweis der mikrovaskulären Dysfunktion eignen sich die PET-CT mit direkter Bestimmung der koronaren Flussreserve oder alternativ spezielle (nicht immer verfügbare) Sequenzen im kardialen MRI bzw. invasive hämodynamische Messungen während der Koronarangiografie.

Liefert die Bildgebung Hinweise auf eine relevante ischämische Herzkrankheit, sollte eine entsprechende medikamentöse Therapie begonnen und anschliessend eine Koronarangiografie durchgeführt werden. Eine primäre Koronarangiografie ohne vorangehenden bildgebenden Test wird bei Frauen in aller Regel nicht empfohlen. In einer Untersuchung bei über 11000 Patienten mit rein klinischem Verdacht auf eine KHK fand sich in der invasiven Abklärung bei 65% der Frauen kein Hinweis auf eine obstruktive KHK.2

Behandlung von Risikofaktoren beeinflusst Symptome und Lebensqualität

Die medikamentöse Therapie der INOCA ist nicht gut untersucht. Als First-Line-Therapie werden Betablocker wie Nebivolol oder Carvedilol, alternativ auch Kalziumantagonisten wie Verapamil oder Diltiazem sowie kurzwirksame Nitrate empfohlen. Ranolazin oder Nicorandil können als Reservetherapie eingesetzt werden. Vorsicht ist geboten bei langwirksamen Nitraten: Diese haben nicht nur eine ungenügende Wirkung, sondern können – wahrscheinlich aufgrund eines Steal-Phänomens – die Beschwerden sogar verstärken. Abhängig von den CV Risikofaktoren sollte eine medikamentöse Basistherapie mit Statinen und ACE-Inhibitoren oder AT-II-Rezeptorantagonisten erwogen werden. Wie die Ergebnisse des CorMicA Trials kürzlich gezeigt haben, führte die Initiierung einer solchen Basistherapie zu einer Abnahme der pektanginösen Beschwerden und zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei den eingeschlossenen symptomatischen Patientinnen mit Hinweisen auf eine Myokardischämie ohne Stenose.3

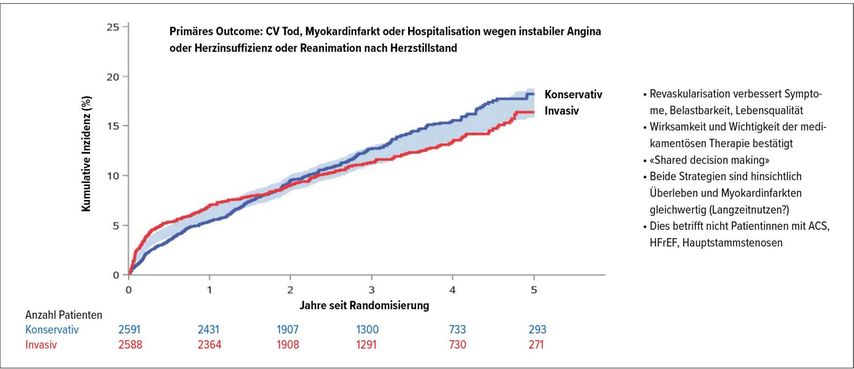

Eine Studie, die den Stellenwert der medikamentösen Therapie ebenfalls unterstreicht, ist der im letzten März erschienene Ischemia Trial (Abb. 2).4 Dieser hatte bei Patientinnen und Patienten mit stabiler KHK ohne Hauptstammstenose oder Herzinsuffizienz, aber moderater bis schwerer Ischämie zwei Behandlungsstrategien miteinander verglichen: die initial invasive Behandlung mittels Angiografie und allenfalls Revaskularisierung und zusätzlicher medikamentöser Therapie oder eine alleinige konservative Therapie mit Medikamenten, mit der Option einer interventionellen Behandlung bei Therapieversagen. Dabei zeigte sich innerhalb des 4-jährigen Beobachtungszeitraumes bezüglich der CV Morbidität und Mortalität (primärer Endpunkt) kein Unterschied zwischen den verglichenen Therapiestrategien. Allerdings profitierten die Studienteilnehmerinnen hinsichtlich ihrer Symptome, der Belastbarkeit und der Lebensqualität mehr von einer Revaskularisation als von der konservativen Therapie.

Abb. 2: Stabile KHK mit dokumentierter Ischämie: medikamentöse Therapie (konservativ) oder Revaskularisation (invasiv)?4

Bei der Behandlung von Frauen gibt es noch viel Spielraum nach oben

Das langfristige Management von Patienten mit CCS umfasst u.a. die regelmässige Analyse von Risikofaktoren und Komorbiditäten sowie die Überprüfung bzw. Anpassung der antihypertensiven, lipidsenkenden, antithrombotischen und anti-anginösen Therapie. Eine Kontroll-Echokardiografie oder Ergometrie ist bei klinisch stabilem Verlauf gemäss den aktuellen Guidelines nur alle 3 bis 5 Jahre indiziert.

Die Unterschiede des CCS bei Frauen und Männern zeigen sich jedoch nicht nur bei der Pathophysiologie und den Symptomen, sondern auch im Management, wie eine australische Studie demonstrierte. So erhielten Frauen mit bekannter KHK seltener die empfohlene medikamentöse Therapie und erreichten deshalb auch seltener die angestrebten Behandlungsziele. Diese Unterschiede existieren auch in der Schweiz: «Vor allem die Lipidsenker zur Behandlung der KHK werden bei Frauen seltener eingesetzt als bei Männern», sagte Meyer. «Allerdings ist die Behandlung von Frauen aufgrund der häufigeren Nebenwirkungen zum Teil schwieriger», gab der Experte zu. Die schlechtere Verträglichkeit ist u.a. auf Unterschiede in der Pharmakokinetik und -dynamik und folglich eine geringere therapeutische Breite der Medikamente bei Frauen zurückzuführen. Dazu kommt, dass die Frauen zum Zeitpunkt des Therapiebeginns oft älter sind als Männer. Sowohl Frauen als auch die älteren Patienten sind aber in Medikamentenstudien in der Regel unterrepräsentiert.

Bericht: Regina Scharf, MPHRedaktorin

Quelle:

FomF – Update Refresher Innere Medizin, 23.–27. Juni 2020 (Livestream)

Literatur:

1 Mieres JH et al.: Role of noninvasive testing in the clinical evaluation of women with suspected ischemic heart disease. a consensus statement from the American Heart Association. Circulation 2014; 130: 350-79 2 Jespersen L et al.: Stable angina pectoris with no obstructive coronary artery disease is associated with increased risks of major adverse cardiovascular events. Eur Heart J 2012; 33: 734-44 3 Ford TJ et al.: 1-year outcomes of angina management guided by invasive coronary function testing (CorMicA). JACC Cardiovasc Interv 2020; 13: 33-45 4 Maron DJ et al.: Initial Invasive or conservative strategy for stable coronary disease. N Engl J Med 2020; 382: 1395-407

Das könnte Sie auch interessieren:

ESC gibt umfassende Empfehlung für den Sport

Seit wenigen Tagen ist die erste Leitlinie der ESC zu den Themen Sportkardiologie und Training für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen verfügbar. Sie empfiehlt Training für ...

ESC-Guideline zur Behandlung von Herzvitien bei Erwachsenen

Kinder, die mit kongenitalen Herzvitien geboren werden, erreichen mittlerweile zu mehr 90% das Erwachsenenalter. Mit dem Update ihrer Leitlinie zum Management kongenitaler Vitien bei ...

Inclisiran bei Patienten mit Statinintoleranz wirksam und sicher

Eine Analyse statinintoleranter Patienten aus dem Phase III Studienprogramm ORION zeigt, dass Inclisiran die LDL-Cholesterinspiegel kardiovaskulärer Hochrisikopatienten, die kein Statin ...