Warum ist Tauchtauglichkeit so wichtig?

Autor:

Dr. med. Angel Lopez

Facharzt für HNO und Tauchmediziner

HNO-Zentrum Simmering, Wien

E-Mail: ordi@nasendoktor.at

Das Sporttauchen erfreut sich immer grösserer Beliebtheit und die Zahl der Taucher hat sowohl bei Jung als auch bei Alt über die Jahre kontinuierlich zugenommen. Dieser Umstand macht die Arbeit für tauchmedizinisch tätige Ärzte vielschichtiger und anspruchsvoller.

70–80 % aller gesundheitlichen Probleme beim Tauchen liegen im HNO-Bereich.

Wichtige Bestandteile der Tauchtauglichkeitsuntersuchung sind Ruhe-EKG, Blutdruckmessung, Auskultation von Herz und Lunge, eine Lungenfunktionsmessung sowie die Testung des Gleichgewichtssinnes.

Herzprobleme und ein unkontrollierter Blutdruck sind beim Tauchen mit einem erhöhten Risiko für ein Lungenödem vergesellschaftet.

Unter «air trapping» versteht man, dass ausgedehnte Luft nicht mehr ausreichend aus der Lunge entweichen kann.

Unkontrolliertes Asthma, COPD und ein Lungenemphysem können beim Tauchen zu «air-trapping» und in der Folge zum Reissen oder zur Überdehnung der Lunge führen.

Eine eingeschränkte Gleichgewichtsfunktion des Innenohres kann für Taucher bei eingeschränkter Sicht lebensgefährlich sein.

Schätzungen zufolge gehen in Deutschland knapp 5 Millionen Menschen dem Tauchsport nach und die aktuelle Pandemie hat dem keinen wesentlichen Abbruch getan.1 Auffallend ist, dass die Taucher immer älter beziehungsweise jünger werden.

Warum ist die Tauchtauglichkeit eigentlich so wichtig?

Bei aller Faszination und Begeisterung für die Unterwasserwelt – seien es die heimischen Seen oder die Riffe auf den Malediven – dürfen wir einen wesentlichen Umstand nicht ausser Acht lassen: Als Menschen begeben wir uns in eine für uns lebensfeindliche Umgebung. Alleine der simple Vorgang des Eintauchens ins Wasser (= Immersion) führt zu einigen weitreichenden Veränderungen in unserem Körper.

Die wenigsten Personen kämen wahrscheinlich auf die Idee, ohne jegliche Vorbereitung und ärztliche Abklärung der Fitness an einem Marathon oder gar einem Ironman teilzunehmen. Zu gross ist der gesunde Respekt vor den Anforderungen an unseren Körper, die mit diesen beiden Wettkämpfen verbunden sind. Geht es um Eignungsuntersuchungen für den Tauchsport, wird man hingegen oft mit Unverständnis seitens der Anwärter konfrontiert. «Ich mache doch nur easy diving», «Man schwebt doch eh nur», «Das ist ja nicht anstrengend», «Da gibt es ja keine Strömung» sind nur einige der Aussagen, mit denen sich der tauchmedizinisch tätige Arzt zu beschäftigen und auseinanderzusetzen hat.

Essenziell ist, unseren Klienten klarzumachen, dass wir nicht die Rolle des «Spielverderbers» haben, der ihnen das Tauchen verbieten will. Unsere Rolle als Tauchmediziner ist es, eine Risikobewertung und -abschätzung vorzunehmen und entsprechend den Ergebnissen Empfehlungen abzugeben, zu beraten und gegebenenfalls auch keine Eignung für den Tauchsport auszusprechen. Hierbei ist der Umstand, selbst zu tauchen, sehr hilfreich, da man seinen Klienten auf Augenhöhe begegnet, aufgetretene Probleme nachvollziehen und glaubwürdiger beraten kann, als wenn das Tauchen nur rein aus der Theorie bekannt ist.

Medizinische Risiken beim Tauchsport

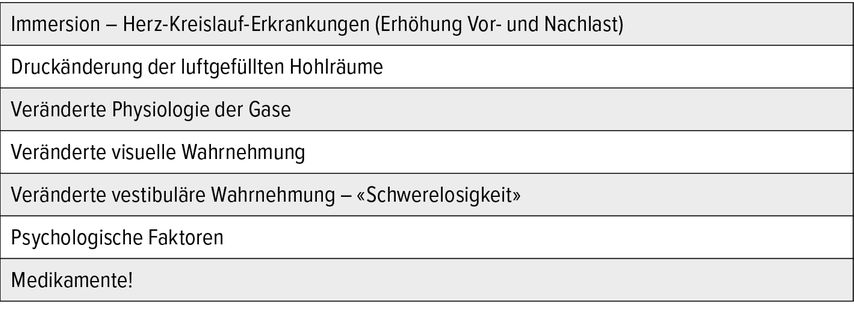

Gut 70–80% aller Probleme, die bei der Ausübung des Tauchsports auftreten, haben ihren Ursprung im HNO-Bereich. Meistens sind Druckunterschiede, die beim Ab- und Auftauchen auftreten, verantwortlich für tauchspezifische Probleme im HNO-Bereich bzw. der Lunge (Abb.1). Luft in unserem Körper (z.B. in den Nasennebenhöhlen, dem Mittelohr, der Lunge, dem Magen-Darm-Trakt) wird beim Abtauchen komprimiert und dehnt sich beim Auftauchen wieder aus. Jede Behinderung der Belüftung führt also zwangsläufig zu Problemen im entsprechenden Organ, was lebensbedrohlich sein kann! (Tab.1)

Immersion und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Als Immersion bezeichnet man die physikalische Einbringung eines Objektes ins Wasser und die damit verbundene Wechselwirkung – im Falle des Tauchers also einfach der simple Vorgang, ins Wasser zu gehen, zu springen oder sich ins Wasser fallen zu lassen. Allein dieser einfache, für das Tauchen aber notwendige Vorgang führt zu einer Reihe von Veränderungen in unserem Körper. Egal ob beim Schwimmen oder beim Tauchen, unser Herz-Kreislauf-System reagiert auf den Wechsel vom Festland ins Wasser durch eine Erhöhung der Vor- und der Nachlast. Es kommt also zu einem vermehrten Rückstrom des Blutes zum Herzen (= Vorlast), das jetzt aber auch gegen einen erhöhten Widerstand das Blut weiterpumpen muss (= Nachlast). Vereinfacht gesagt, kann das Herz also alleine durch das Eintauchen des Körpers überlastet werden. Es kann beispielsweise zu einem Pumpversagen mit nachfolgendem Lungenödem kommen. Dass dies nicht nur untrainierte, herzkranke Personen treffen kann, sondern beispielsweise auch topfitte Elitesoldaten, zeigt eine Studie der US Navy SEALs2, bei der die Häufigkeit von durch das Schwimmen ausgelösten Lungenödemen oder anderen Lungenbeschwerden untersucht wurde. Für uns als Tauchmediziner umso mehr ein Grund, unsere Klienten im Hinblick auf Herzgesundheit genau unter die Lupe zu nehmen. Aus diesem Grund sind auch ein Ruhe-EKG (und ab 40 Jahren auch die Durchführung eines Belastungs-EKG), die Messung des Blutdruckes sowie das Abhören des Herzens wichtige Bestandteile einer tauchsportärztlichen Untersuchung.

Bluthochdruck ist in unserer Gesellschaft eine weitverbreitete Erkrankung, die entsprechend auch bei unseren Tauchanwärtern vorliegen kann. Ein nicht ausreichend mit Medikamenten kontrollierter Bluthochdruck ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für die Entwicklung eines Lungenödems verbunden und daher ein triftiger Grund, vorerst keine Tauchtauglichkeit zu attestieren. Ist der Blutdruck hingegen über mehrere Monate mit Medikamenten gut eingestellt, ist das Tauchen möglich.

Druckänderungen der luftgefüllten Hohlräume – die Lunge

Wie in Abbildung 1 dargestellt, unterliegt die Luft in unserem Körper einer Kompression beim Abtauchen und einer Ausdehnung beim Auftauchen. Das trifft natürlich auch auf die Luft in unserer Lunge zu. Eine uneingeschränkte Lungenfunktion ist daher für das Tauchen unerlässlich, denn besonders in der Auftauchphase kann es ansonsten zum «air trapping» kommen. Dabei kann die sich ausdehnende Luft nicht oder nur unzureichend aus den engsten und feinsten Strukturen der Lunge (Alveolen, Bronchiolen) entweichen und abgeatmet werden, und Letztere werden beim weiteren Auftauchen immer stärker überdehnt und können letztlich reissen.

Risikofaktoren, die dieses lebensgefährliche Problem begünstigen beziehungsweise auslösen können, sind ein nicht (gut) kontrolliertes Asthma bronchiale, eine dauerhaft atemwegsverengende Lungenerkrankung (COPD) oder auch eine überblähte Lunge (Lungenemphysem). Bei diesen Erkrankungen bestehen entweder «Sollbruchstellen» im Lungengewebe (beim Lungenemphysem) oder verengte Atemwege können sich unter Tauchbedingungen noch weiter verengen und so zum «air trapping» (bei Asthma bzw. COPD) führen. Das Auskultieren der Lunge sowie die Durchführung einer Lungenfunktionsmessung (Spirometrie) ist daher routinemässig im Rahmen jeder tauchsportärztlichen Untersuchung vorzunehmen.

Veränderte vestibuläre Wahrnehmung – Schwerelosigkeit

Unser Gleichgewichtsempfinden bedient sich dreier unterschiedlicher Mechanismen.

-

Zum einen gibt es das propriozeptive System, das man auch als Tiefensensibilität bezeichnet und das uns über Rezeptoren Auskunft über Stellung und Bewegung des Körpers im Raum gibt.

-

Der Sehsinn ist der zweite Mechanismus, über den sich unser Gehirn Informationen zur Lage im Raum verschafft. In der Regel bedient sich unser Gehirn dafür in den meisten Situationen bevorzugt dieses Informationskanals.

-

© M. Schröckenfuchs

Abb. 2: Der Unterberger-Tretversuch dient der Überprüfung des Gleichgewichtssinns

Der dritte Mechanismus ist das vestibuläre System in unserem Innenohr, dem Gleichgewichtsorgan, das in der Regel eher im Hintergrund arbeitet und auf welches das Gehirn unter bestimmten Umständen umschaltet. Beim Tauchen passiert dies besonders bei schlechter Sicht, wenn das Gehirn sich also nicht mehr auf die Seheindrücke verlassen kann.

In Kombination mit der scheinbaren Schwerelosigkeit, der wir unter Wasser unterliegen, kann bei einer eingeschränkten Gleichgewichtsfunktion des Innenohrs eine lebensgefährliche Situation mit Schwindel und Orientierungsverlust eintreten. Eine genaue Untersuchung des Gleichgewichtssinns ist daher bei der Tauchuntersuchung unerlässlich. Diese erfolgt unter anderem mittels eines Stehtests (Romberg-Test) und des Unterberger-Tests, bei dem der Proband mit geschlossenen Augen auf der Stelle tritt (Abb. 2). Zur Abklärung von Schwindelbeschwerden ist eine Untersuchng mittels Frenzel-Brille hilfreich (Abb. 3).

Abb. 3: Unter der Frenzel-Brille wird auf das Auftreten eines Nystagmus geachtet

Psychologische Faktoren/Medikamente

Da wir uns beim Tauchen in eine potenziell lebensgefährliche Umgebung begeben, ist auch die geistige Eignung zur Ausübung des Sports zu beurteilen. Hinweise auf erhöhte Bereitschaft zu Risikoverhalten sollten keinesfalls ignoriert oder bagatellisiert werden, sondern im Gegenteil von uns als Untersucher thematisiert werden. In einigen Fällen mag es sich einfach um ein nicht ausreichendes Verständnis der Risiken und der daraus entstehenden Gefahren handeln, und ein Aufklärungsgespräch kann hier für Klarheit und Sicherheit sorgen.

Oft werden beispielsweise gesundheitliche Risiken, wie Bluthochdruck oder Atemwegserkrankungen, Druckausgleichbeschwerden und Ähnliches, schlichtweg unterschätzt. In diesem Fall lässt sich das Problem in den allermeisten Fällen auch gut lösen.

Stellen wir jedoch fest, dass unsere Klienten keine oder nur eingeschränkt Einsicht bezüglich der Gefahren haben bzw. zeigen (z.B.: «Da waren wir mit Pressluft auf 70m» und sinngemäss ähnliche Aussagen beispielsweise zu Tiefenlimits, zur Dauer der Tauchgänge, zu Tauchgängen, die die Erfahrung bzw. Ausbildung der Taucher übersteigen etc.), sollten wir uns durchaus vorbehalten, diesen Personen keine Tauchtauglichkeit zu attestieren. Uns sollte immer bewusst sein, dass Taucher unter Wasser nicht nur sich selbst, sondern alle, die mit ihnen tauchen, gefährden können.

Auch Medikamente können die Eignung für den Tauchsport einschränken bzw. ausschliessen. Diesbezüglich ist eine genaue Erhebung aller einzunehmenden Mittel unerlässlich. Besonders solche, die die Reaktionsfähigkeit bzw. die Wahrnehmung in irgendeiner Weise trüben oder verlangsamen, sind auszuschliessen. In manchen Fällen kann die Behandlung auf ein anderes Präparat umgestellt werden, diesbezüglich empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit den behandelnden Fachärzten.

Fazit

Das Tauchen ist eine faszinierende und relativ sichere Sportart, wenn Regeln eingehalten werden und die gesundheitliche Eignung vorliegt. Würden Sie untrainiert bzw. medizinisch nicht gut untersucht einen Marathonlauf oder einen Ironman in Angriff nehmen? Als Taucherärzte wünschen wir unseren Klienten schöne Tauchgänge – und besonders, dass sie wieder gesund auftauchen und uns von ihrem Erlebnis berichten.

Literatur:

1 Statista: Anzahl der Personen in Deutschland, die in der Freizeit Tauchen gehen, nach Häufigkeit von 2017 bis 2021 (in Millionen). https://de.statista.com/statistik/daten/studie/171152/umfrage/haeufigkeit-von-tauchen-in-der-freizeit/ ; zuletzt aufgerufen am 10.2.2022 2 Volk C et al.: Incidence and impact of swimming-induced pulmonary edema on Navy SEAL candidates. Education and Clinical Practice: Original Research. Chest 2021; 159: 1934-41

Das könnte Sie auch interessieren:

Morbus Menière – der Pathomechanismus des Hydrops

Schon im 19. Jahrhundert sah man einen Zusammenhang zwischen Schwindel, Hörverlust und Tinnitus, verursacht von pathologischen Vorgängen im Innenohr. Knapp 80 Jahre später wurde der ...

Wie der Darm die Nasennebenhöhlen beeinflusst

Die verschobene intestinale Flora beeinflusst das Immunsystem nachteilhaft in seiner Arbeit und begünstigt Entzündungskrankheiten der Atemwege. Am Beispiel der chronischen Rhinosinusitis ...

Breaking News: die Gentherapie bei Otoferlin-Taubheit

Gentherapie stellt eine neue und innovative Therapieoption bei genetisch bedingter Schwerhörigkeit dar, die eine direkte kausale Behandlung der zugrunde liegenden Pathologie ermöglicht.