©

Getty Images/iStockphoto

Ist die Therapie der CML noch eine Herausforderung?

Jatros

Autor:

Mag. Dr. Anita Schreiberhuber

Quelle: Symposium der Firma Bristol-Myers Squibb „CML – quo vadis? Ist die Therapie der CML noch eine Herausforderung?“, 24. Oktober 2014, Wien

30

Min. Lesezeit

18.12.2014

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Dank der Vielfalt der Tyrosinkinaseinhibitoren, die mittlerweile für die Therapie der chronischen myeloischen Leukämie (CML) zur Verfügung stehen, können Therapieentscheidungen zunehmend individuell getroffen werden. Unter dem Motto „CML – quo vadis?“ fand am 24. Oktober in Wien ein Symposium der Firma Bristol-Myers Squibb statt, im Zuge dessen die Wahl der Therapiestrategie und das Management von Komorbiditäten diskutiert sowie die aktuellen ELN-Guidelines erörtert wurden.</p>

<hr />

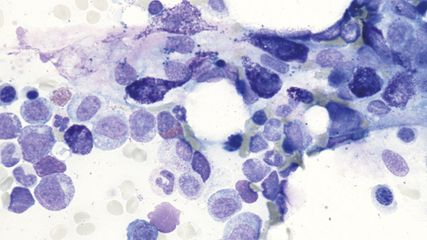

<p class="article-content"><p>Mit der Einführung des ersten Tyrosinkinaseinhibitors (TKI) Imatinib im Jahr 2001 konnte die Therapie der CML revolutioniert werden: Während CML ehemals eine tödlich verlaufende Erkrankung war, kann sie heute bei den meisten Patienten unter Kontrolle gehalten werden. Gegenwärtig stehen uns 5 TKI zur Verfügung: Imatinib<sup>1</sup>, Dasatinib<sup>1</sup> und Nilotinib<sup>1</sup> für die Erst- und Zweitlinientherapie; Bosutinib<sup>1</sup> und Ponatinib<sup>1</sup> sind für die Zweitlinientherapie zugelassen.</p> <h2>ELN-Kriterien 2013</h2> <p>In Bezug auf den Paradigmenwechsel durch die Einführung der ersten zielgerichteten Therapie bei CML konstatierte Univ.-Prof. DDr. Thomas Lion, St. Anna Forschungsinstitut, Wien: „Das Schöne und Interessante an der CML ist unter anderem, dass viele Erkenntnisse, die wir anhand der CML gewinnen, auch für andere maligne Erkrankungen mit aktivierten Tyrosinkinasen herangezogen werden können.“<br /> Der Tatsache, dass TKI der zweiten Generation zu einem rascheren und tieferen molekularen Ansprechen führen, haben auch die aktuellen ELN-Guidelines<sup>2</sup> Rechnung getragen: Während ehemals das Therapieansprechen nach Monat 6 entscheidend für Prognose und Indikation für einen Therapiewechsel gewertet worden ist, gilt nun bereits das Erreichen definierter BCR-ABL-Expressionswerte nach Monat 3 als richtungsweisend. Als optimales Ansprechen wird eine Reduktion der BCR-ABL-Transkripte ≤10 % (nach internationaler Skala – IS) und/oder eine PCyR („partial cytogenetic response“) gewertet (Tab. 1). Inzwischen mehren sich die Daten, dass nicht nur der Abfall der BCR-ABL-Transkripte unter bestimmte Grenzwerte, sondern auch die Kinetik der BCR-ABL-Transkripte in den ersten Monaten für die Prognosebeurteilung entscheidend sein könnte.<br /> Bei Vergleich der Risikobeurteilung nach Monat 3 gemäß den ELN-Kriterien mit einem dynamischen Parameter, einem definierten BCR-ABL-Transkript- abfall innerhalb dieses Zeitraums, ist die Hazard-Ratio (HR) bei Patienten, die aufgrund einer langsamen Transkriptkinetik in die Hochrisikogruppe fallen, deutlich höher (HR: 5,6 vs. 2,4 für PFS). Die Autoren schließen daraus, dass sich die Kinetik des BCR-ABL-Transkriptabfalls möglicherweise besser als prädiktiver Marker für die Identifikation von Risikogruppen eignen könnte als das Erreichen der vordefinierten Grenzwerte.<sup>3</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2014_Jatros_Onko_1406_Weblinks_Seite26.jpg" alt="" width="666" height="342" /></p> <h2>Stellenwert und Management von Komorbiditäten</h2> <p>Eine Herausforderung, mit der wir zunehmend konfrontiert sind, stellen das ansteigende Lebensalter der Patienten und die damit einhergehende Zunahme an Komorbiditäten dar. In diesem Kontext kommt der Wahl der Erstlinientherapie ein besonderer Stellenwert zu und dementsprechend anspruchsvoll gestaltet sich auch das Management von TKI-assoziierten Toxizitäten. Unter TKI-Therapie wird eine Reihe von nicht hämatologischen Toxizitäten verzeichnet, die substanzspezifisch zu sein scheinen. So wird unter Imatinib<sup>1</sup> häufig eine Flüssigkeitsretention beobachtet, bei Bosutinib<sup>1</sup> wurden Diarrhöen dokumentiert. Unter Ponatinib<sup>1</sup> wurden schwere arterielle und venöse Thrombosen und thromboembolische Ereignisse beobachtet, weshalb eine Verabreichung an Patienten mit Myokardinfarkt oder Schlaganfall in der Anamnese nur unter sorgfältiger Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses erfolgen sollte. Unter Dasatinib<sup>1</sup> wurden Fälle einer pulmonalen arteriellen Hypertonie sowie Pleuraergüsse dokumentiert.<sup>1</sup><br /> Für Nilotinib<sup>1</sup> konnte gezeigt werden, dass die Substanz multiple Effekte auf die vaskulären Endothelzellen ausübt, was zur Erklärung der unter Nilotinib<sup>1</sup> verzeichneten Vaskulopathien und PAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit) beitragen könnte.<sup>4</sup><br /> Das Risiko für das Auftreten der unter Nilotinib<sup>1</sup> beobachteten Fälle einer PAVK kann mittels Anwendung des ABI („ancle brachial index“) zur Untersuchung auf das Vorliegen einer Atherosklerose vor Therapiebeginn minimiert werden: An der Charité Berlin wurde ein provisorischer Algorithmus für Prävention und Management von kardiovaskulären Ereignissen entwickelt, anhand dessen das Risiko für kardiovaskuläre (CV) Erkrankungen5 mittels ABI-Berechnung (Normwert: 0,9–1,3) und unter Miteinbeziehen des Risikoscores der ESC5 bestimmt wird. „Jene Patienten, die einen sehr hohen Score von >15 aufweisen, stellen ein Patientenkollektiv dar, bei dem wir eine Nilotinib<sup>1</sup>-Erstlinientherapie sehr sorgfältig abwägen“, erläuterte Priv.-Doz. Dr. Philipp Le Coutre, Charité – Universitätsmedizin Berlin.<br /> Bei Auftreten eines CV-Ereignisses wird je nach Schweregrad und dem Vorliegen einer MR4.5 evaluiert, den TKI vorübergehend (in Form einer Therapiepause) abzusetzen, auf einen anderen TKI zu wechseln oder eine (vorübergehende) Dosisreduktion vorzunehmen.<br /> „Seitdem wir den von uns an der Charité Berlin entwickelten Algorithmus zur Evaluierung des Risikos für kardiovaskuläre Ereignisse mittels ABI und des ESC-Risikoscores anwenden, haben wir in unserer Klinik keine neuen gefäßokklusiven Ereignisse mehr beobachtet“, berichtete Le Coutre.</p> <h2>CML – one strategy fits all?</h2> <p>In seinem Vortrag zur Auswahl der richtigen Substanz für den individuellen Patienten betonte Ass.-Prof. Dr. Gianantonio Rosti, Universitätsklinik Bologna, dass angesichts der Selektionsmöglichkeit ein neues Paradigma entstanden ist, und brachte diese „key message“ folgendermaßen auf den Punkt: „In former times, we have treated the disease, now we are treating the patient. When we have to make the treatment decision, we have to consider the patient with CML, before we have considered CML only.“<br /> Rosti warf die Frage auf, ob ein und derselbe Endpunkt für alle Patienten zutrifft: Er stellte eine 34-jährige Patientin ohne Komorbiditäten mit einem intermediären Risiko nach Sokal einem 74-jährigen Patienten mit einem niedrigen Risiko nach Sokal und diversen Komorbiditäten gegenüber. Unter Berücksichtigung von Alter und Komorbiditäten haben diese Patienten gemäß Sokal-Score nicht die gleichen evolutionären Outcomes. Generell insistierte Rosti auf ein sorgfältiges Durchführen des Scorings vor Therapiebeginn, da bei Hochrisikopatienten definitiv ein „warning“ bezüglich der Prognose ausgesprochen werden müsse und es bei diesen Patienten besonders wichtig sei, eine rasche Response zu erzielen. Dieses tiefe und rasche Ansprechen konnte bereits anhand der 4-Jahres-Daten der Studie DASISION6 und der Follow-up-Daten zu ENESTnd<sup>7</sup> mit der Gabe von Dasatinib1 bzw. Nilotinib1 gezeigt werden. „Und ich bin sicher, dass die 5-Jahres-Daten aus DASISION, die heuer am ASH-Kongress präsentiert werden, dieses Bild erneut bestätigen werden“, äußerte sich Rosti optimistisch.</p> <h2>Therapiepausen – eine gangbare Option?</h2> <p>In der französischen Studie STIM<sup>8</sup> wurde erstmalig das Absetzen von Imatinib1 an 100 Patienten, bei denen mindestens für 2 Jahre eine MR4.5 nachgewiesen werden konnte, untersucht. 61 Patienten entwickelten ein molekulares Rezidiv, davon wurde bei 58 Patienten der Relaps innerhalb von 7 Monaten nach Therapiestopp festgestellt, die übrigen 3 Rezidive traten in den Monaten 19, 20 und 22 auf. In dem am ASH-Kongress 2013 präsentierten Follow-up von 50 Monaten wurde bestätigt, dass 38 Patienten nach wie vor keine Therapie benötigen („treatment free remission“).<sup>9</sup><br /> Diese Rate von ca. 40 % CML-Patienten, die behandlungsfrei bleiben, wurde durch die kürzlich durchgeführte australisch-asiatische TWISTER-Studie bestätigt.<sup>10</sup> Was spricht für das Absetzen einer Therapie nach Aufrechterhaltung einer tiefen molekularen Remission? Positiv ist in diesem Kontext auf alle Fälle zu erwähnen, dass bei allen Patienten in der STIM-Studie, die ein Rezidiv entwickelt hatten, erneut eine Sensitivität bei Reexposition gegenüber einem TKI nachgewiesen wurde. Auf kostenökonomischer Ebene ließen sich, so die Autoren der Studie, durch den Therapiestopp insgesamt ca. 5,5 Millionen Euro sparen, und nicht zuletzt hat das Absetzen einer medikamentösen Therapie durch das Wegfallen der Nebenwirkungen auch positive Effekte auf die Lebensqualität der Patienten.Als kritisch merkte Prof. Le Coutre in seinem Vortrag „Therapiefreie Remission: Pro und Contra“ an: „Hinsichtlich der Durchführung eines Therapiestopps stellt sich für mich die Frage, ob ich eine nachweislich effektive Therapie angesichts der Tatsache, dass ca. 60 % ein molekulares Rezidiv entwickeln, unterbrechen soll.“ Beim Patienten wird durch diese Option das Arzt-Patienten-Verhältnis auf eine harte Probe gestellt. Einerseits wird die Hoffnung auf Heilung ohne Therapie geweckt, andererseits kann keine Vorhersage getroffen werden, wie der Patient reagieren wird, wenn tatsächlich ein Rezidiv auftritt. Die gegenwärtige Datenlage zur „treatment free remission“ liefert keine ausreichende Evidenz, die eine eindeutige Befürwortung der Strategie erlauben würde. Demnach sollte diese Option derzeit ausschließlich im Rahmen von klinischen Studien zur Anwendung kommen.<br /> Zurzeit laufen verschiedene Studien zu Imatinib1 und den TKI der zweiten Generation, in denen dieses Prinzip evaluiert wird. Für Dasatinib1 wurde die Studie DASFREE (NCT01850004) konzipiert, in die Patienten mit einer Gesamttherapiedauer von mindestens 2 Jahren und einer stabilen MR4.5 unter Dasatinib1 für mindestens 12 Monate eingeschlossen werden können. OA Dr. Thamer Sliwa, Hanusch-Krankenhaus, Wien, berichtete über drei Patientenfälle, in denen Dasatinib1 erfolgreich zur Anwendung gekommen ist (Fallbeispiel: siehe Kasten).</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Symposium der Firma

Bristol-Myers Squibb „CML – quo vadis?

Ist die Therapie der CML

noch eine Herausforderung?“,

24. Oktober 2014, Wien

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> http://www.emea.europa.eu. Fachinformation in der aktuellen Version<br /><strong>2</strong> Baccarani M et al: Blood 2013; 122: 872-884<br /><strong>3</strong> Hanfstein B et al: Leukemia 2014; 28: 1988-1992<br /><strong>4</strong> Hadzijusufovic E et al: ASH-Kongress 2013; Abstract #257<br /><strong>5</strong> Perk J et al: Eur Heart J 2012; 33(13): 1635-1701<br /><strong>6</strong> Cortes JE et al: ASH-Kongress 2013; Abstract #653<br /><strong>7</strong> Saglio G et al: ASH-Kongress 2013; Abstract #92 <br /><strong>8</strong> Mahon FX et al: Lancet Oncol 2010; 11: 1029-35<br /><strong>9</strong> Mahon FX et al: ASH-Kongress 2013; Abstract #255<br /><strong>10</strong> Ross DM et al: Blood 2013; 122: 515-22<br /><strong>11</strong> Cross N et al: Leukemia 2012; 26(10): 2172-2175</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Hautmanifestationen bei onkologischen Erkrankungen

Krebserkrankungen verschiedener Organsysteme können auch mit Symptomen an der Haut einhergehen, die manchmal bereits als frühe Warnzeichen auftreten. Dazu zählt ausgeprägter Pruritus. ...

Kutane oder systemische Mastozytose – was macht die Hämatologie?

Mastzellerkrankungen sind eine heterogene Gruppe von Erkrankungen, die von einer Vielzahl zugrunde liegender genetischer Veränderungen und Komorbiditäten beeinflusst werden und in ihrem ...

Neues zur GVHD-Prophylaxe und Risikobewertung bei Myelofibrose

Die Prophylaxe der Graft-versus-Host-Krankheit (GVHD) bleibt eine zentrale Herausforderung nach allogener Stammzelltransplantation. Auf dem diesjährigen EBMT-Kongress wurden dazu neue ...