Wie beeinflusst der Operateur das chirurgische Vorgehen bei Senkungen?

Autor:

Dr. Christian Fünfgeld

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Interdisziplinäres Kontinenz- und Beckenbodenzentrum

Klinik Tettnang

E-Mail: c.fuenfgeld@klinik-tt.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In der Urogynäkologie steht heute eine Vielzahl an Operationsmethoden zur Verfügung. Dadurch kann eine erforderliche Operation individuell an die vorliegenden Befunde angepasst und geplant werden. Das geeignete Verfahren wird nach Befund, Alter und Bedürfnis ausgewählt. Häufig sind Kombinationen zur Rekonstruktion aller Kompartimente erforderlich. Die Wahl des Verfahrens und die Aufklärung sind bei der Indikationsstellung für eine urogynäkologische Operation eine große Herausforderung. Der Operateur selbst hat einen größeren Einfluss, als er oft wahrhaben will.

Vor 20 Jahren war das Spektrum der OP-Verfahren zur Behandlung des Deszensus noch überschaubar. Heute steht eine Vielzahl an unterschiedlichen Operationsmethoden zur Verfügung. Früher war die Hysterektomie in der Regel integraler Bestandteil einer Deszensus- und Inkontinenzoperation. Die am häufigsten gewählte Operation war die vaginale Hysterektomie mit vorderer und hinterer Kolporrhaphie. Die abdominale Hysterektomie mit retropubischer Kolposuspension (wobei mehrere Verfahren, wie nach Marshall-Marchetti-Krantz, Hirsch, Burch, Stanton, Cowan etc., etabliert waren) wurde in Betracht gezogen, wenn eine Inkontinenz im Vordergrund stand oder der Eingriff vaginal nicht möglich erschien. Mit der Entwicklung der alloplastischen Netz- und Bandimplantate und dem Siegeszug der Laparoskopie erweiterte sich das Spektrum erheblich. Die Möglichkeit, die Verfahren unterschiedlich zu kombinieren, erschwert es dem Operateur zunehmend, das optimale Prozedere auszuwählen.

Viele verschiedene Operationsmethoden

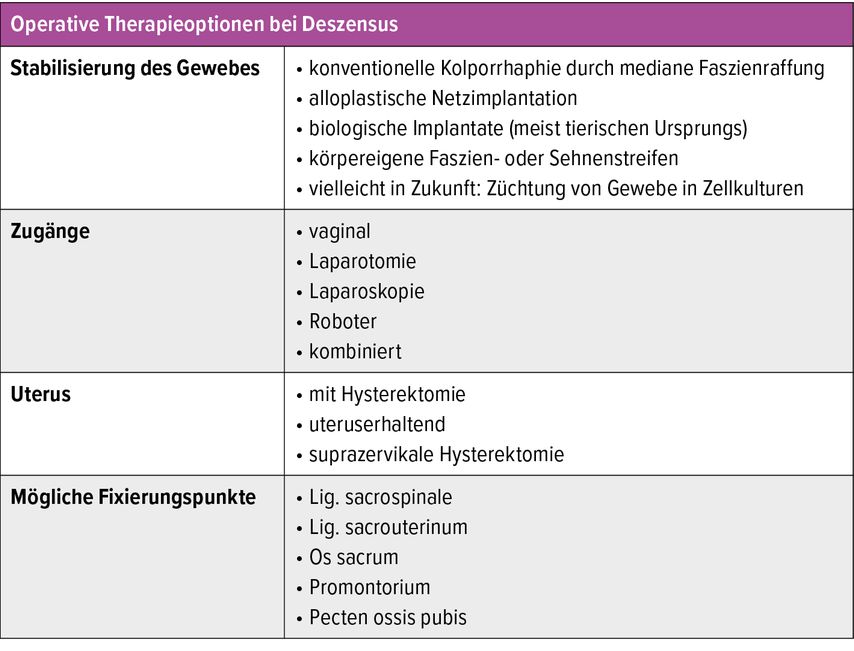

Heute hat der Operateur mit dem vaginalen, abdominalen und laparoskopischen Zugang – wobei Letzterer konventionell oder per Robotersystem erfolgen kann – die Qual der Wahl des bestgeeigneten Verfahrens. Die Versenkung der Zysto- und Rektozelen kann mit Raffung des Eigengewebes oder durch Stabilisierung mit Implantaten aus Kunststoff oder biologischen Materialien erfolgen. Der Uterus kann erhalten, total oder suprazervikal entfernt werden. Die Suspension kann an den Ligamenta sacrouterina, den Ligamenta sacrospinalia oder sacrotuberalia, am Ligamentum longitudinale anterius des Os sacrum oder Promontorium, am Pecten ossis pubis etc. erfolgen (Tab.1).

Das Verfahren sollte anhand des individuellen Befunds, des Alters der Patientin und der gewünschten Stabilität ausgewählt werden. Der Operateur neigt dazu, zu glauben, die Entscheidung für eine Operation wird nach objektiven Gesichtspunkten getroffen, am besten sogar evidenzbasiert. Aber ist eine objektive, nach wissenschaftlichen Auswahlkriterien begründbare Operationsindikation überhaupt möglich?

Wer bestimmt im klinischen Alltag tatsächlich das Operationsverfahren?

-

Der vorliegende Befund? Das Stadium des Deszensus?

-

Der Operateur nach seinen Vorlieben?

-

Die Leitlinien?

-

Wissenschaftliche Evidenz?

-

Die Patientin – evtl. durch das Internet „vorgebildet“?

-

Der Zuweiser, der zu einer bestimmten OP zuweist?

-

Der Zufall – welche Klinik zufällig ausgewählt wird?

Bis vor 30 Jahren wählten beim Deszensus alle die gleiche Operation: die vaginale Hysterektomie mit vorderer und hinterer Kolporrhaphie. In manchen Fällen wurde eine abdominale Hysterektomie mit Kolposuspension, z.B. nach Burch, gewählt. Der Operateur hat die OP-Auswahl kaum beeinflusst, aber er hat das qualitative Operationsergebnis durch seine manuellen Fähigkeiten bestimmt. Alle haben die gleiche Operation, aber in unterschiedlicher Qualität durchgeführt.

Durch die Einführung der alloplastischen Bänder und die Option, den Deszensus auch laparoskopisch zu operieren, hat sich das Spektrum stark erweitert. Nicht für alle Verfahren – und schon gar nicht für die möglichen Kombinationen – liegt eine ausreichende Datenlage vor. Die Operationstechniken variieren zwischen den Operateuren stark, da oft noch eine eigene Modifikation angewendet wird.

Netze oder konventionelle Deszensusoperation

Das Rezidivrisiko, das bei konventionellen Verfahren zur Deszensuskorrektur grundsätzlich immer besteht, konnte durch die Etablierung der Implantation alloplastischer Netze und Bänder vor 25Jahren deutlich reduziert werden. Die Datenlage hierzu ist sehr inhomogen, da verschiedene Implantate in unterschiedlicher Technik verwendet werden. Die anfangs höhere Komplikationsrate konnte durch Verbesserung der Materialien und Optimierung der OP-Technik deutlich reduziert werden.

Objektiv ist mit Implantaten das Rezidivrisiko geringer, die netzbedingten Risiken sind aber höher und die subjektiven Ergebnisse nicht so ausgeprägt different wie die objektiven. Dennoch gibt es keine Leitlinie, die festlegt, wann welche Operation gewählt werden muss. Die deutschsprachige Leitlinie und die europäischen Empfehlungen geben nur Hinweise, wann welches Verfahren Vor- und Nachteile hat, sodass der Operateur frei wählen kann. Ein Teil implantiert gar keine Netze, ein anderer großzügig und ein weiterer je nach vorliegendem Befund. Die Entscheidung fällt der Operateur nach subjektiven Gesichtspunkten.

Laparokopischer Zugang

Jahrzehntelang dominierte der vaginale Zugang in der Deszensuschirurgie. Mit der Einführung der alloplastischen Netze konnte auch durch den Zugang von abdominal eine stabile Fixierung erreicht werden – mit tendenziell weniger Netzkomplikationen. Hieraus entwickelten sich mehrere laparoskopische Varianten, die sich in den Fixierungspunkten und in der Art der Netzzuschnitte unterscheiden. Die gebräuchlichsten Verfahren sind die Sakrokolpopexie, die Pektopexie, die laterale Fixation nach Dubuisson und die CESA-Methode.

Oft werden diese Techniken mit einer suprazervikalen Hysterektomie kombiniert. Bis heute liegen keine belastbaren Daten vor, die die Überlegenheit einer dieser Varianten im Outcome belegen würden. Somit entscheidet der Operateur auch hier nach seinen Neigungen und weniger nach objektiven Gesichtspunkten.

Wahl des operativen Zugangs

Da sowohl der vaginale als auch der laparoskopische Zugang weit verbreitet sind, stellt sich nun die Frage, welcher der beste ist. Da der Ausgangsbefund, das Alter der Patientin, eventuelle Voroperationen und die gewünschte Invasivität ebenso eine Rolle spielen wie die Kriterien der Erfolgsbeurteilung (Stabilität, funktionelles Ergebnis und Lebensqualität), kann diese Frage evidenzbasiert nicht beantwortet werden. Es liegen keine ausreichenden Daten vor, die belegen würden, welcher Zugangsweg grundsätzlich zu bevorzugen ist. Damit spielt erneut der Operateur die entscheidende Rolle. Abhängig davon, ob dieser eine fundierte Ausbildung in der vaginalen Chirurgie oder in der Laparoskopie hat, wird er einen Zugang bevorzugen – unabhängig davon, ob dieser für die Patientin tatsächlich der geeignetere ist.

Wodurch wird der Operateur beeinflusst?

-

Ausbildungsklinik, in der er gelernt hat

-

Ausbildner, Vorbilder

-

Persönliche Erfolge mit einer Methode

-

Erlebte Komplikationen mit einem Verfahren

-

Persönliche Fallzahl und damit erzielte Sicherheit

-

Ausrüstung der Klinik (z.B. Roboter)

-

Durch den Chefarzt vorgegebene OP-Techniken

-

Freie Wahl der Implantate oder Auswahl durch den Einkauf

-

DRG-Erlöse, OP-Zeiten, Kosten, Liegedauer

-

Verfügbare Assistenzen

-

Persönliche Neigungen

-

Wissenschaftliche Evidenz

-

Einfluss durch Key-Opinion-Leader

Fazit

Der Operateur hat einen entscheidenden Einfluss auf die Auswahl des OP-Verfahrens, die Auswahl, die die Patientin trifft, die Qualität der Ausführung der Operation und das OP-Ergebnis, das durch die richtige Methode und die korrekte Durchführung bestimmt wird.

Wir als urogynäkologische Operateure sollten uns selbstkritisch eingestehen, dass wir das Operationsverfahren häufig nach subjektiven Einschätzungen und Neigungen und weniger nach objektiven, evidenzbasierten Gesichtspunkten auswählen. Das ist nicht prinzipiell verwerflich. Es ist aber wichtig, sich dessen bewusst zu sein, um mental flexibel zu bleiben. Es gilt, Bewährtes zu bewahren und offen für andere und neue Techniken zu sein. Überprüfen Sie sich selbst, denn Sie haben die Verantwortung für Ihre Patientinnen!

Literaturempfehlung:

Fünfgeld C, Niesel A (Hrsg.): Operationstechniken in der Urogynäkologie bei Deszensus und Harninkontinenz. Uni-Med Verlag, 2021

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Risiken sind zu erwarten?

Die präventive Mastektomie wird vor allem bei genetischer Vorbelastung, z.B. bei BRCA1/2-Mutationen, erwogen. Der Eingriff kann das Brustkrebs-Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren, aber ...

Operative Therapie und Risikoreduktion bei BRCA-Mutations-Trägerinnen

Familiäre Krebserkrankungen, besonders durch pathogene Genveränderungen bedingt, sind vermehrt in den Fokus der Forschung gerückt. Dies zeigt sich vor allem bei Brustkrebs (BC). Das ...

AI in der Reproduktionsmedizin

Kein Thema bewegt derzeit die Menschen mehr als künstliche Intelligenz (AI – „artificial intelligence“). Wiewohl in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches in den letzten ...