Therapie des Descensus genitalis bei der jüngeren Frau

Autoren:

Dr. med. Ivo Fähnle

Dr. med. Jakob Evers

Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Luzerner Kantonsspital Sursee

E-Mail: ivo.faehnle@luks.ch ; jakob.evers@luks.ch

Die Diagnose eines Descensus genitalis wird zunehmend auch bei jüngeren Frauen gestellt. Zusätzliche Faktoren wie ein möglicher Kinderwunsch müssen dabei beachtet werden und stellen zusätzliche Anforderungen an die Therapie.

Keypoints

-

Eine konservative Therapie des Descensus genitalis bei jungen Patientinnen kann erfolgreich sein, insbesondere bei Prolaps postpartum. Standardisiertes Beckenbodentraining und Pessartherapie können und sollten kombiniert werden.

-

Abdominale und speziell laparoskopische operative Verfahren zur Therapie des Descensus genitalis bei jungen Patientinnen scheinen gegenüber offenen abdominalen und vaginalen Verfahren vorteilhaft bezüglich Sexualfunktion und evtl. bezüglich Rezidiv- und Reoperationsrisiko.

-

Bei Uteruserhalt muss die Möglichkeit weiterer Schwangerschaften berücksichtigt werden. Die Datenlage diesbezüglich ist sehr gering, über unkomplizierte Schwangerschaften und Geburten nach operativer Therapie eines Descensus genitalis wurde berichtet. Der Einsatz von Netzmaterial scheint im Vergleich das Risiko für Komplikationen in einer folgenden Schwangerschaft zu erhöhen.

Was definiert die «jüngere» Frau?

Bezüglich des Descensus genitalis ist das Alter der Patientin einer der Hauptrisikofaktoren. Therapiestrategien beziehen sich daher vornehmlich auf postmenopausale Frauen und Frauen im Senium. Die Bedürfnisse jüngerer Frauen vor der Menopause mit symptomatischem Descensus genitalis können sich von jenen der Frau im Senium unterscheiden. Die gewählten Therapien müssen dazu geeignet sein, ein zufriedenstellendes Ergebnis über die erwartbare längere Lebensdauer der Patientinnen zu gewährleisten. Möglicherweise ist weiterhin ein Kinderwunsch vorhanden, unter Umständen auch wenn von Patientinnenseite eine operative Deszensustherapie verlangt wird. Gelebte Sexualität und damit verbundene Wünsche besitzen für die jüngere Patientin gegebenenfalls einen bedeutenderen Stellenwert. In diesem Zusammenhang muss deszensusbedingte und erwartbare therapiebedingte Dyspareunie besondere Beachtung finden.

Epidemiologie/Risikofaktoren

Risikofaktoren für die Entwicklung eines Descensus genitalis sind allgemein bekannt. Hierzu zählen die Parität, insbesondere die Anzahl vaginaler Geburten und das jeweilige Kindsgewicht sowie das Patientinnenalter.1 Bei jungen Patientinnen scheint zudem eine genetische Komponente bedeutsam zu sein.2–4 Ausserdem scheinen in diesem Kollektiv Bindegewebsschwäche und Kollagenmangel eine besondere Rolle zu spielen.5,6 Adipositas stellt einen bedeutsamen Risikofaktor für den symptomatischen Descensus genitalis dar und erhöht zudem das Rezidivrisiko.7

Konservative Therapieoptionen

Eine spezialisierte Physiotherapie mit standardisiertem Beckenbodentraining steht weit oben auf der Liste der möglichen Interventionen und kann früh begonnen werden. Damit kann vor allem ein positiver Effekt bezüglich Symptomatik erreicht werden, aber auch die Ausprägung des Deszensus kann unter Umständen gebessert werden.8,9 Eine persönliche 1:1-Instruktion durch eine spezialisierte Physiotherapeutin ist wichtig und der Instruktion in Gruppen überlegen.10

Weiter bietet sich als konservative Option eine Pessartherapie an, die insbesondere in Kombination mit Beckenbodentraining einen zusätzlichen und gegenüber der alleinigen Physiotherapie einen verbesserten Effekt erzielen kann.11 Zudem führt die Einlage eines Pessars häufig zu einer sofortigen Beschwerdebesserung. Wichtig ist, dass das Pessar in Ruhe angepasst wird. Wir planen dafür einen Termin bei unserer auf Urogynäkologie spezialisierten Pflegefachperson (Urotherapeutin), um Modell und Grösse auszuwählen und der Patientin die selbstständige Handhabung beizubringen. Ein optimaler Pessarsitz und eine problemlose Miktion bei einliegendem Pessar können so sichergestellt werden. Die alleinige Einlage ohne Instruktion oder Mitgabe eines Pessars führt nach unserer Erfahrung häufig dazu, dass eine Anwendung durch die Patientin wegen Problemen mit der Handhabung oder unpassender Grösse ausbleibt.

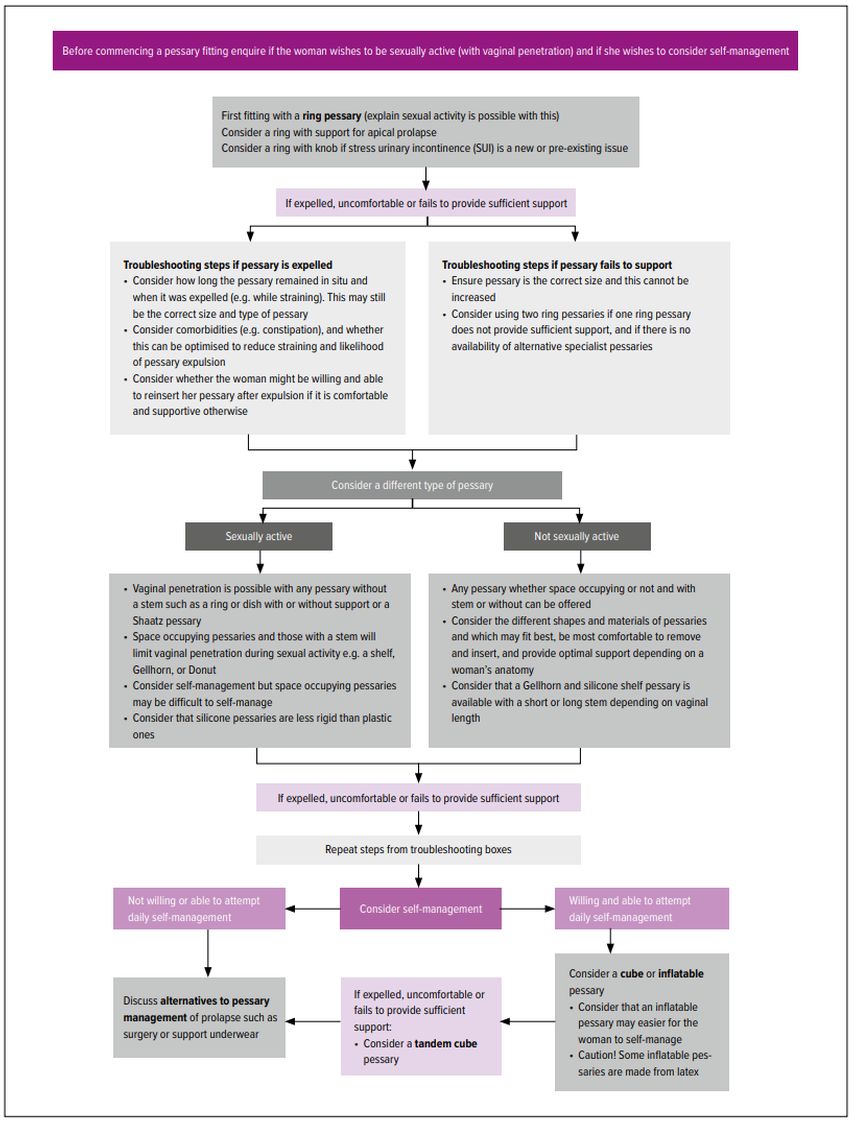

In Ländern mit eingeschränktem Zugang zu operativen Deszensustherapien hat die Pessartherapie einen hohen Stellenwert. So besteht z.B. von der United Kingdom Continence Society ein detaillierter Therapiealgorithmus (Abb 1).12

Abb. 1: Algorithmus zur Pessartherapie bei Deszensus, nach United Kingdom Continence Society (UKCS)12

Operative Therapieoptionen

Für die operative Deszensuskorrektur stehen grundsätzlich der vaginale und der abdominale Zugangsweg zur Verfügung. Beide Ansätze haben ihre Berechtigung, bedürfen jedoch einer sorgfältigen Auswahl, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen. Die Gewichtung ist hier bei jüngeren Frauen teilweise eine andere, insbesondere wenn der Uteruserhalt und ein möglicher Kinderwunsch berücksichtigt werden sollen. Hinsichtlich einer späteren Schwangerschaft sind aus unserer Sicht Methoden zu bevorzugen, die auf das Einbringen von Fremdmaterial verzichten.

Bei einem apikalen Deszensus bietet sich eine sakrospinale Hysteropexie, eine Fixation des Uterus analog einer apikalen Fixation nach Richter, an. Dabei sollte aus unserer Sicht resorbierbares Fadenmaterial wie PDS zum Einsatz kommen.

Bei einer symptomatischen Rektozele empfiehlt sich meist einzig die hintere Raffung, da eine abdominale Mesh-Einlage oder eine alleinige apikale Fixation häufig zu wenig Halt für den distalen Anteil der hinteren Vaginalwand bieten. Die hintere Raffung ist mit einer Dyspareunierate um 15–25% verbunden, wobei diese reduziert werden kann, wenn die Vereinigung der Levatorschenkel vermieden wird.13

Bei abgeschlossener Familienplanung bietet in den meisten Fällen die laparoskopische Einlage eines leichtgewichtigen Polypropylen-Meshs Vorteile gegenüber vaginalen und Eigengewebeverfahren, insbesondere bezüglich prä- und postoperativer Dyspareunie (ausser beim Vorliegen einer isolierten Rektozele).

Sexualfunktion nach operativer Therapie

Besonders wichtig hinsichtlich Deszensustherapie insbesondere bei jüngeren Frauen ist die resultierende Lebensqualität, welche verbessert werden sollte. Dies gilt insbesondere auch für die Sexualfunktion.

Insgesamt scheinen die abdominalen Vorgehensweisen gegenüber den vaginalen im Vorteil. Dabei scheint der laparoskopische Zugang einem offenen abdominalen sowie den vaginalen Operationsmethoden überlegen.14 Falls eine Hysterektomie erfolgt, erscheint es unerheblich, ob die Zervix belassen wird.15

Es gibt zunehmende Evidenz, dass insbesondere die laparoskopische Sakrokolpopexie mit einem «Lightweight»-Polypropylen-Mesh zu einer Verbesserung der Sexualfunktion führt. Während ältere Daten vor allem auf die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs und Dyspareunie Bezug nahmen, gibt es relativ neu auch Daten zu einer verbesserten Qualität von Erregung und Orgasmus.16 Dies gilt wahrscheinlich auch für eine laterale Fixation nach Dubuisson, dafür besteht jedoch bisher keine diesbezügliche Datenlage.

Deszensus nach Geburt

Nach Geburten kommt es häufig zu einem vorübergehenden Deszensus. Es ist nicht untypisch, dass direkt nach einer Geburt die Portio bei Druck auf den Uterus bis auf Höhe Introitus deszendiert. Dieser Zustand verändert sich in der Regel rasch und normalisiert sich innert einiger Wochen im Rahmen der Rückbildung. Gelegentlich verzögert sich die Rückbildung und der Deszensus persistiert. Konsultationen wegen Senkungsbeschwerden nach Geburt sind in der gynäkologischen Praxis daher keine Seltenheit. Da eine spontane Verbesserung erst im Lauf des ersten Jahres nach Geburt zu erwarten ist, dürfen eine abschliessende Beurteilung oder eine operative Therapie keinesfalls zu früh vorgenommen werden. Eine konservative Behandlung soll der Patientin bei Bedarf jedoch nicht vorenthalten werden, bis die Situation definitiv beurteilt wird.

Speziell nach Geburt hat das standardisierte Beckenbodentraining einen wichtigen Stellenwert, da es neben den Senkungsbeschwerden auch die Sexualfunktion und die Funktion der Sphinkter urethrae und ani nachweislich verbessern kann.17 Beckenbodenphysiotherapie ist hinsichtlich postpartaler Stressurininkontinenz und nach höhergradigem Dammriss sehr wichtig.

Eine postpartale Pessartherapie ist häufig sinnvoll, weil ein unmittelbarer Effekt erzielt werden kann, auch wenn sie gelegentlich nur eine Übergangslösung darstellt. Die Kombination von Pessar- und Physiotherapie ist vorteilhaft.11 Eine zusätzliche lokale Östrogenisierung kann vaginale Beschwerden reduzieren und einen positiven Effekt auf Drangsymptomatik und Urininkontinenz haben.18

Schwangerschaft nach operativer Deszensuskorrektur

Bisher muss die Datenlage bezüglich Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach organerhaltender Deszensuschirurgie als spärlich bezeichnet werden. Über unkomplizierte Schwangerschaften nach laparoskopischer Hysteropexie auch ohne konsekutives Rezidiv des Deszensus wurde berichtet,19 nach einem systematischen Review scheint die Komplikationsrate in der Schwangerschaft nach Operationsverfahren mit Netzen im Vergleich zu Verfahren unter der Verwendung von Eigengewebe jedoch erhöht.20 Das Rezidivrisiko nach Deszensuschirurgie scheint durch eine konsekutive Schwangerschaft nicht negativ beeinflusst zu werden.21 Empfehlungen zum Geburtsweg können bisher nicht evidenzbasiert gegeben werden.22 In den meisten Fallbeschreibungen wurde die primäre Sectio caesarea als Geburtsmodus gewählt.

Rezidivrisiko

In einer retrospektiven Studie mit 333 Frauen im Alter von 18–49 Jahren wurden in 26% der Fälle symptomatische Rezidive beschrieben; der Zugangsweg der Initialoperation schien die Rezidivwahrscheinlichkeit nicht zu beeinflussen. Von diesen liessen sich lediglich 5–10% erneut operieren.23 In einer dänischen Kohortenstudie wurde bei Frauen, die sich einer ersten Deszensusoperation im Alter von 18–49 Jahren unterzogen, eine Reoperationsrate von 26,9% gefunden, während die Reoperationsrate bei Patientinnen über 49 Jahre lediglich bei 10,1% lag.24 Adipositas verdoppelt das Rezidivrisiko nahezu.7,25

Fazit

Auch junge Frauen können von einem symptomatischen Descensus genitalis betroffen sein. Als besondere Risikofaktoren für die prämenopausale Patientin sind Adipositas, familiäre Belastung und Besonderheiten des Bindegewebes und der Kollagenstruktur zu erwähnen. Adipositas erhöht zusätzlich das Rezidivrisiko deutlich. Die konservative Therapie mit Pessarversorgung und standardisiertem Beckenbodentraining im Einzelsetting hat einen wichtigen Stellenwert und ist insbesondere bei einem postpartalen Deszensus erfolgversprechend.

Bei der Wahl einer operativen Therapiemethode sind die besonderen Bedürfnisse der jüngeren Patientin zu beachten, speziell ein weiterhin vorhandener Kinderwunsch und der Anspruch an die Qualität des Sexuallebens. Unkomplizierte Schwangerschaften nach uteruserhaltender Deszensuschirurgie sind möglich. Einliegende Netze stehen im Verdacht, Schwangerschaftskomplikationen hervorzurufen und sollten bei vorhandenem Kinderwunsch gemieden werden.

Das Rezidivrisiko scheint bei jüngeren Patientinnen insbesondere bei Adipositas im Vergleich zu Patientinnen nach der Menopause erhöht. Ob dies abhängig von der Wahl des Operationsverfahrens ist, geht aus unserer Sicht aus der aktuellen Datenlage nicht klar hervor.

Die Inhalte dieses Artikels waren Thema eines Vortrags beim 2. Luzerner Frühsommer-Symposium, 19. Mai 2022, Luzern

Literatur:

1 Schulten SFM et al.: Risk factors for primary pelvic organ prolapse and prolapse recurrence: an updated systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 2022; 227(2): 192-208 2 Samimi P et al.: Family history and pelvic organ prolapse: a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J 2021; 32(4): 759-74 3 Alcalay M et al.: Family history associated with pelvic organ prolapse in young women. Int Urogynecol J 2015; 26(12): 1773-6 4 Andrada Hamer M, Persson J: Familial predisposition to pelvic floor dysfunction: prolapse and incontinence surgery among family members and its relationship with age or parity in a Swedish population. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2013; 170(2): 559-62 5 Strohbehn K et al.: Pelvic organ prolapse in young women. Obstet Gynecol 1997; 90(1): 33-6 6 Söderberg MW et al.: Young women with genital prolapse have a low collagen concentration. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83(12): 1193-8 7 Giri A et al.: Obesity and pelvic organ prolapse: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Am J Obstet Gynecol 2017; 217(1): 11-26 8 Hagen S, Stark D: Conservative prevention and management of pelvic organ prolapse in women. Cochrane Database Syst Rev 2011; 7(12): CD003882 9 Li C et al.: The efficacy of pelvic floor muscle training for pelvic organ prolapse: a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J 2016; 27(7): 981-92 10 Hagen S et al.: Individualised pelvic floor muscle training in women with pelvic organ prolapse (POPPY): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2014; 383(9919): 796-806 11 Bugge C et al.: Pessaries (mechanical devices) for managing pelvic organ prolapse in women. Cochrane Database Syst Rev 2020; 11(11): CD004010 12 UK Clinical Guideline for best practice in the use of vaginal pessaries for pelvic organ prolapse. UK Continence Society 2021; www.ukcs.uk.net 13 Kahn M et al.: Posterior colporrhaphy: its effects on bowel and sexual function. Br J Obstet Gynaecol 1997; 104(1): 82-6 14 Shatkin-Margolis A, Pauls RN: Sexual function after prolapse repair. Curr Opin Obstet Gynecol 2017; 29(5): 343-8 15 Ko YC et al.: Comparison of sexual function between sacrocolpopexy and sacrocervicopexy. Obstet Gynecol Sci 2017; 60(2): 207 16 Geller EJ et al.: Sexual function after minimally invasive total hysterectomy and sacrocolpopexy. J Minim Invasive Gynecol 2021; 28(9): 1603-9 17 Wu YM et al: Pelvic floor muscle training versus watchful waiting and pelvic floor disorders in postpartum women: a systematic review and meta-analysis. Female Pelvic Med Reconstr Surg 2018; 24(2): 142-9 18 Weber MA et al.: Local oestrogen for pelvic floor disorders: a systematic review. PLoS One 2015; 10(9): e0136265 19 Albowitz M et al.: Pregnancy after a laparoscopic sacrohysteropexy: a case report. Geburtshilfe Frauenheilkd 2014; 74(10): 947-9 20 Barba M et al.: Obstetric outcomes after uterus-sparing surgery for uterine prolapse: a systematic review and meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2021; 256: 333-8 21 Andebrhan SB et al.: Pelvic organ prolapse recurrence after pregnancy following uterine-sparing prolapse repair: a systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J 2022; online ahead of print 22 Wieslander CK et al.: Pregnancy in women with prior treatments for pelvic floor disorders. Female Pelvic Med Reconstr Surg 2020; 26(5): 299-305 23 Hickman LC et al.: Pelvic organ prolapse recurrence in young women undergoing vaginal and abdominal colpopexy. Int Urogynecol J 2020; 31(12): 2661-7 24 Löwenstein E et al.: Reoperation for pelvic organ prolapse: a Danish cohort study with 15–20 years’ follow-up. Int Urogynecol J 2018; 29(1): 119-24 25 Weltz V et al.: Body mass index influences the risk of reoperation after first-time surgery for pelvic organ prolapse. A Danish cohort study, 2010–2016. Int Urogynecol J 2021; 32(4): 801-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Risiken sind zu erwarten?

Die präventive Mastektomie wird vor allem bei genetischer Vorbelastung, z.B. bei BRCA1/2-Mutationen, erwogen. Der Eingriff kann das Brustkrebs-Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren, aber ...

Operative Therapie und Risikoreduktion bei BRCA-Mutations-Trägerinnen

Familiäre Krebserkrankungen, besonders durch pathogene Genveränderungen bedingt, sind vermehrt in den Fokus der Forschung gerückt. Dies zeigt sich vor allem bei Brustkrebs (BC). Das ...

AI in der Reproduktionsmedizin

Kein Thema bewegt derzeit die Menschen mehr als künstliche Intelligenz (AI – „artificial intelligence“). Wiewohl in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches in den letzten ...