Einfluss von Schwangerschaft und Geburt auf die Kontinenz

Abteilung für Allgemeine Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie

Medizinische Universität Wien

E-Mail: barbara.bodner-adler@meduniwien.ac.at

Schwangerschaft und Geburt können einen schädlichen Einfluss auf den Beckenboden haben. In diesem Zusammenhang wurde auch der primäre Kaiserschnitt auf Wunsch diskutiert, um die mütterliche Langzeitmorbidität des Beckenbodens zu berücksichtigen. Dies hat auch große Bedeutung in der Aufklärung und Beratung dieser Patientinnen erlangt.

Keypoints

- Schwangerschaft und Geburt erhöhen das Risiko eines Beckenbodenschadens.

- Die Sectio schützt davor, im Gegensatz zur vaginal-operativen Entbindung.

- Die Forcepsentbindung ist im Vergleich zur Vakuumextraktion deutlich traumatischer für den BB.

- Parität, Schwangerschaft, kindliches Geburtsgewicht, Geburtsmodus etc. sind häufige geburtshilfliche Risikofaktoren.

- BBT während der Schwangerschaft ist hilfreich, um das Kurzzeitrisiko einer Inkontinenz zu reduzieren.

- Hauptaugenmerk sollte auf die Vermeidung von Risikofaktoren für das Auftreten eines Beckenbodentraumas während einer vaginalen Geburt gelegt werden.

Welche Veränderungen induziert die vaginale Geburt am Beckenboden?

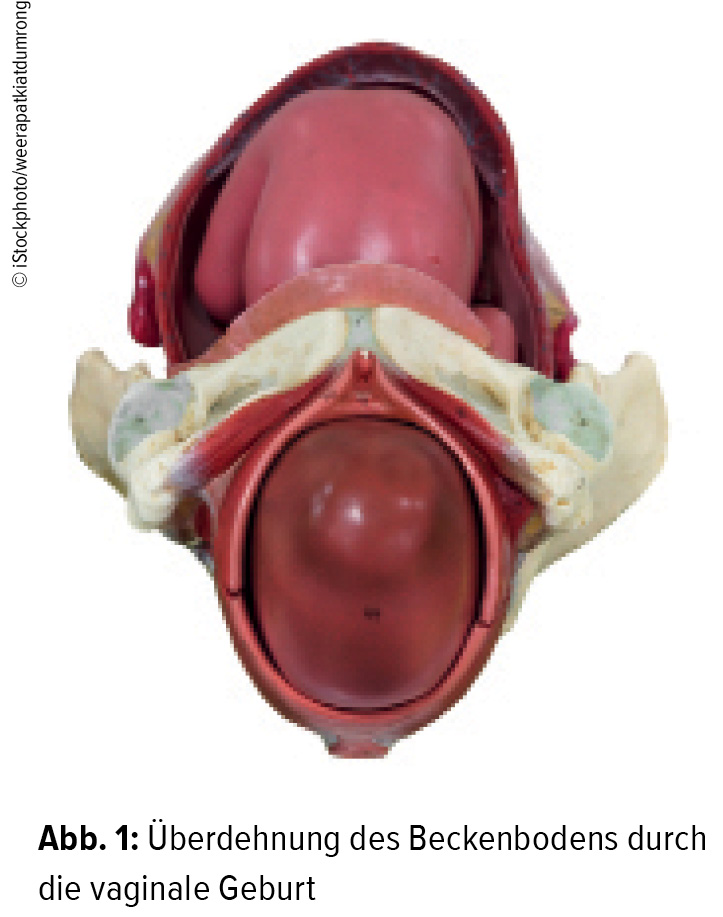

Während der vaginalen Geburt kann es infolge des Drucks und der Überdehnung durch den kindlichen Kopf zu einer Überdehnung des Beckenbodens (BB) kommen, mit nachfolgenden Schädigungen am neuromuskulären System, am Bindegewebe und an den mit Blase und Darm verknüpften Sphinktersystemen. Neurogene Partial- oder auch Komplettschädigungen des Nervus pudendus wurden ebenso nachgewiesen wie Schädigungen der Muskelzellen selbst (Abb. 1). Risikofaktoren für Schädigungen des Nervus pudendus sind vor allem die operative vaginale Entbindung, eine verlängerte Austreibungsphase sowie ein hohes kindliches Geburtsgewicht.

Geburtshilfliche Risikofaktoren für postpartale Beckenbodenfunktionsstörungen

Die Prävalenz von Beckenbodenfunktionsstörungen ist am höchsten in der Schwangerschaft (SS). Etwa 30–50 % der schwangeren Frauen berichten über eine Belastungsinkontinenz, wobei zahlreiche Risikofaktoren in der Literatur genannt werden. Die häufigsten unabhängigen geburtshilflichen Risikofaktoren umfassen:

- Schwangerschaft per se

- Parität

- vaginal-operativer Entbindungsmodus

- höhergradige Geburtsverletzungen (DR III, DR IV)

- Episiotomie

- Dauer der Austreibungsphase

- Geburtsgewicht

Einfluss von Parität und Alter auf die weibliche Inkontinenz

Im Rahmen der EPICONT-Studie wurde der Zusammenhang zwischen Parität und Harninkontinenz unter Berücksichtigung des Alters mittels Fragebögen evaluiert. In dieser Querschnittsstudie mit 27 900 norwegischen Frauen zeigte sich eine signifikante Assoziation zwischen der Parität und Inkontinenz, vor allem bei der ersten Geburt. Am stärksten ausgeprägt war dieser Effekt in der Altersgruppe von 20 bis 34 Jahren mit einem RR 2,2 (95 % CI: 1,8–2,6) bei Erstgebärenden und 3,3 (2,4–4,4) bei „grand multipara“. Eine schon schwächere Assoziation zeigte sich in der Altersgruppe der 35- bis 64-Jährigen (RR zwischen 1,4 und 2,0) und keine Assoziation mit der Parität war bei Frauen über 65 Jahre zu finden. Diese Arbeit konnte sehr gut nachweisen, dass die Parität vor allem ein signifikanter Risikofaktor für SUI („stress urinary incontinence“) und MUI („mixed urinary incontinence“) bei Frauen im fertilen Alter ist.

Einfluss von Alter, Parität, Geschlecht und Geburtsmodus auf Beckenbodenfunktionsstörungen

In einer sehr groß angelegten epidemiologischen Umfrage in Australien wurde die Prävalenz von Beckenbodenfunktionsstörungen und deren Zusammenhang mit Alter, Geschlecht, Parität und Geburtsmodus untersucht. Bezüglich des Geburtsmodus zeigte diese Studie sehr gut, dass – verglichen mit Nullipara – das Risiko für eine BB-Funktionsstörung signifikant mit dem Geburtsmodus assoziiert war (das Risiko dafür war erhöht bei Sectio, vaginaler Geburt, Forcepsgeburt). Kein signifikanter Unterschied zeigte sich zwischen der Sectio (x 2,5) und der vaginalen Geburt (x 3,4) (OR: 1,4; 95 % CI: 0,8–2,2), beide führten zu einer Erhöhung des Risikos für BB-Funktionsstörungen. Ein signifikanter Unterschied bestand lediglich zwischen der Sectio und der vaginal-operativen Entbindung (OR: 1,8; 95 % CI: 1,1–2,9). Diese Arbeit konnte sehr gut zeigen, dass BB-Funktionsstörungen sehr häufig sind und sehr stark mit weiblichem Geschlecht, Alter, Schwangerschaft, Parität und vaginaloperativem Entbindungsmodus assoziiert sind. Die Sectio führt zu keiner signifikanten Reduktion der Langzeit-BB-Schädigungen im Vergleich zur vaginalen Geburt.

Schwangerschaft und Beckenbodenfunktionsstörungen

Neben all den bisher erwähnten Faktoren (Alter, Geschlecht, Parität, Geburtsmodus) führt natürlich auch die Schwangerschaft selbst zu Veränderungen des Beckenbodens. Die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft führt zur Veränderung der gesamten Muskel- und Bindegewebsstrukturen, zur Herabsetzung des Muskeltonus, zur Verlängerung des M. rectus abdominis, Nachgiebigkeit der Bandverbindungen im Becken und Gewichtszunahme. Des Weiteren kommt es zu einer Körperschwerpunktverlagerung nach ventral und zu einer Erweiterung des Hiatus urogenitalis (Abb. 2). Dies äußert sich auch klinisch, sodass die Harninkontinenz wesentlich häufiger während der Schwangerschaft als davor auftritt. Rund 7–60 % der Frauen berichten über Inkontinenzsymptome während der Schwangerschaft, wobei die höchste Inzidenz im 2. Trimenon liegt. Der Großteil der Symptome ist allerdings innerhalb eines Jahres reversibel. Frauen, welche schon vor der Schwangerschaft eine Inkontinenzanamnese hatten, haben ein deutlich höheres Risiko für eine persistierende postpartale Inkontinenz – dies sollte vor allem in der Aufklärung betroffener Patientinnen berücksichtigt werden.

Vaginal-operativer Entbindungsmodus

Der vaginal-operative Entbindungsmodus hat bekannterweise einen schädigenden Einfluss auf den Beckenboden. Eine erhöhte Verletzungsrate, besonders im Bereich des hinteren Kompartimentes, ist zu verzeichnen, ebenso wie das vermehrte Auftreten von Stuhl- und Harninkontinenz. In einem Cochrane-Review wurde anhand von 10 randomisiert-kontrollierten Studien der Einfluss von Vakuumund Forcepsentbindung auf mütterliche und kindliche Morbidität untersucht. Es zeigte sich, dass der Forceps zwar effektiver im Vergleich zur Vakuumentbindung (Zeit, Traktionen) war, allerdings unter Forceps signifikant mehr sekundäre Sectio, mehr DR III/IV sowie mehr Harnund Stuhlinkontinenzen auftraten. Eine geringere mütterliche Morbidität wurde in der Vakuumgruppe beobachtet.

Einfluss der Episiotomie auf den Beckenboden

Eine randomisiert-kontrollierte Studie von Klein et al. zeigt sehr gut den Einfluss der Episiotomie auf die Beckenbodenmuskulatur. In dieser Studie wurde die mediane Episiotomie versus keine Episiotomie verglichen. Hauptzielvariable war die Beckenbodenmorbidität 3 Monate nach der Geburt, wobei eine EMG 3 Monate post partum durchgeführt wurde. Patientinnen mit intaktem Damm hatten die stärkste BB-Muskulatur, diejenigen mit Episiotomie die schwächste (schwächer als diejenigen mit spontanen Dammverletzungen). Bezüglich postpartaler Inkontinenz war kein Unterschied zwischen den drei Gruppen zu verzeichnen. Ein restriktiver Einsatz der Episiotomie – nur bei speziellen fetomaternalen Indikationen – ist auch in Hinblick auf die Schonung des Beckenbodens empfehlenswert.

Präventionsstrategien

Um die Morbidität des Beckenbodens möglichst gering zu halten, ist eine Reduktion modifizierbarer geburtshilflicher Risikofaktoren erstrebenswert. Dies umfasst vor allem die Vermeidung einer Forcepsentbindung, einer vaginal-operativen Entbindung sowie den selektiven Einsatz der Episiotomie. Ein prophylaktisches Beckenbodentraining (BBT) während der Schwangerschaft vermindert das Kurzzeitrisiko einer Harninkontinenz bis zu 6 Monate p.p. In einem Cochrane- Review, welcher BBT versus kein BBT zur Prävention von Inkontinenz untersuchte, zeigte sich, dass mit BBT weniger Inkontinenz in der Spätschwangerschaft und bis 6 Monate p.p. auftrat. Allerdings konnte kein Langzeiteffekt des BBT nachgewiesen werden (Abb. 3).

bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Risiken sind zu erwarten?

Die präventive Mastektomie wird vor allem bei genetischer Vorbelastung, z.B. bei BRCA1/2-Mutationen, erwogen. Der Eingriff kann das Brustkrebs-Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren, aber ...

Operative Therapie und Risikoreduktion bei BRCA-Mutations-Trägerinnen

Familiäre Krebserkrankungen, besonders durch pathogene Genveränderungen bedingt, sind vermehrt in den Fokus der Forschung gerückt. Dies zeigt sich vor allem bei Brustkrebs (BC). Das ...

AI in der Reproduktionsmedizin

Kein Thema bewegt derzeit die Menschen mehr als künstliche Intelligenz (AI – „artificial intelligence“). Wiewohl in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches in den letzten ...