Einfluss auf die Lebensqualität

Bericht:

Dr. Felicitas Witte

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Laut einer neuen Studie aus den USA greifen von bakterieller Vaginose betroffene Frauen häufig zu komplementärmedizinischen Maßnahmen, vor allem diejenigen, die sehr unter den rezidivierenden Infekten leiden. Gemäß der neuen deutschsprachigen Leitlinie könnten sich Laktobazillen und Milchsäure positiv auf Therapie und Rezidivhäufigkeit auswirken, sie sollten aber nur ergänzend zur Standardtherapie angewendet werden.

Die wichtigsten Empfehlungen aus der neuen Leitlinie2

-

Erstlinientherapie: orales oder topisches Clindamycin oder Metronidazol

-

Alternativ lokale Antiseptika

-

In der Schwangerschaft: Primär vaginales Clindamycin oder Antiseptika

-

Chronisch-rezidivierende bakterielle Vaginose: lokale Antiseptika oder suppressive Erhaltungstherapie mit topischem Metronidazol, gefolgt von vaginalen Probiotika, um die Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs zu reduzieren.

-

Milchsäure und Probiotika scheinen sich positiv auf Therapie und Rezidivhäufigkeit auszuwirken

-

Partnerbehandlung kann bei chronisch-rezidivierenden Verläufen erwogen werden, wobei die Evidenz hierzu begrenzt ist

Die bakterielle Vaginose ist die häufigste Krankheit der Vagina. Von den sexuell aktiven Frauen in Europa ist fast jede vierte Frau davon betroffen.1 Bisher ging man davon aus, dass der Infektion eine bakterielle Dysbiose zugrundeliegt, mit stark erhöhten Bakterienzahlen – vor allem Gardnerella-Arten – und Verdrängung von protektiven Laktobazillen. Ein entscheidender pathogenetischer Faktor ist nach heutigen Erkenntnissen jedoch ein Biofilm auf dem Vaginalepithel, der insbesondere aus Gardnerella-Arten besteht und daneben noch eine Vielzahl weiterer Bakterien enthält. Die Gardnerella-Arten sind diejenigen mit dem höchsten Virulenzpotenzial. Der Biofilm mit den Bakterien scheint für ein eventuelles Therapieversagen und chronisch-rezidivierende Verläufe verantwortlich zu sein. Eine chronisch-rezidivierende bakterielle Vaginose ist definiert durch ein mindestens dreimaliges Auftreten in einem Jahr.2 Das Risiko für ein Rezidiv ist hoch: Bei jeder zweiten Patientin kommt die Infektion innert eines Jahres wieder.3

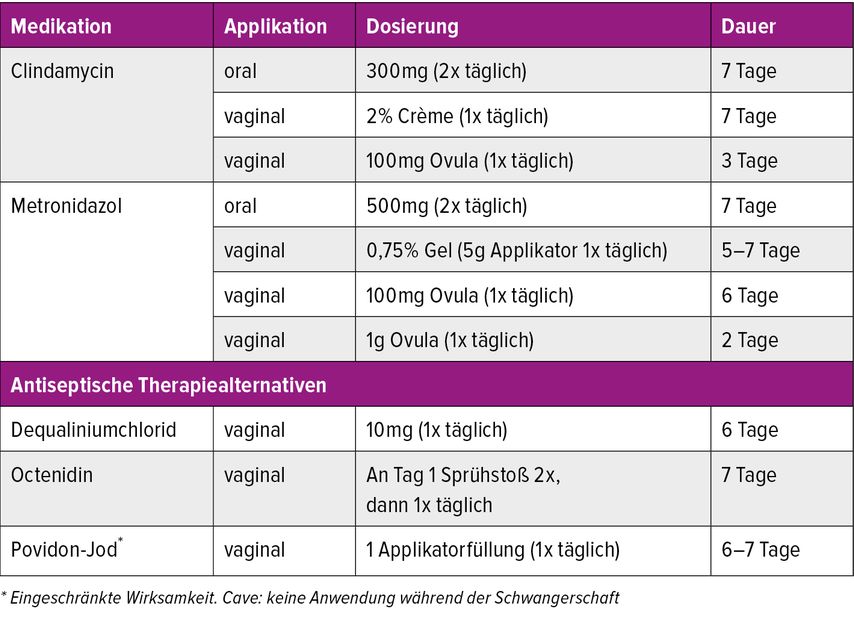

Tab. 1: First-Line-Therapieoptionen bei bakterieller Vaginose. Nach der S2k-AWMF-Leitlinie der DGGG, OEGGG und SGGG2

Aktualisierte Leitlinie

Gemäß der gerade aktualisierten Leitlinie für die Schweiz, Österreich und Deutschland2 sollte eine chronisch-rezidivierende bakterielle Vaginose mit lokalen Antiseptika oder einer suppressiven Erhaltungstherapie mit topischem Metronidazol behandelt werden, gefolgt von vaginalen Probiotika. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit eines Rezidivs nach der Behandlung. Es gibt Hinweise, dass Milchsäure und Probiotika in Form von Laktobazillen das Risiko für ein Rezidiv senken können. Sie sollten gemäß der neuen Leitlinie aber nur ergänzend angewendet werden, denn eine voll entwickelte beziehungsweise eine chronisch-rezidivierende bakterielle Vaginose lässt sich mit Milchsäure oder Probiotika alleine nicht heilen.

Lebensqualität beeinträchtigt

Die komplementärmedizinischen Behandlungen scheinen aber – zumindest in den USA – bei den betroffenen Frauen beliebt zu sein. Mehr als jede zweite Frau mit bakterieller Vaginose, so eine Studie der University of California in San Diego,4 haben orale Laktobazillen angewendet und mehr als jede dritte Borsäure. Letztere wird von den Centres of Disease Control in den USA zur Behandlung der rezidivierenden bakteriellen Vaginose empfohlen, spielt aber im deutschsprachigen Raum keine relevante Rolle. In der Studie antworteten 62 Frauen mit rezidivierender bakterieller Vaginose im Rahmen einer anonymisierten Online-Umfrage, wie sehr die Krankheit ihre Lebensqualität beeinträchtigt, was für Behandlungen sie ausprobiert haben und welche Faktoren mit der Verwendung sogenannter alternativer Therapien verbunden waren. Um den Einfluss auf die Lebensqualität und das Ausmaßder Beeinträchtigung durch die Infektionen zu messen, wurden Likert-Skalen verwendet. Die Teilnehmerinnen vergaben jeweils Punktzahlen, wie sehr vordefinierte Aussagen bei ihnen zutrafen. Im Schnitt litten die Frauen nach eigenen Angaben unter vier bakteriellen Vaginosen pro Jahr. Gab es Daten von Behandlern, lag der Median bei zwei pro Jahr. Die häufigsten Symptome waren Geruch aus der Scheide, Ausfluss, Juckreiz, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Zwischenblutungen und Krämpfe. 53,2% der Frauen hatten orale Laktobazillen verwendet, 37,1% Borsäure. 12,9% hatten eine Vielzahl anderer „alternativer“ Therapien versucht, unter anderem Folsäure, Cranberrysaft, Knoblauch, Joghurt, Teebaum- oder Kokosnussöl, Kefir und Essig. 66,1% der Frauen gaben an, die bakterielle Vaginose beeinträchtige ihre Lebensqualität, 71,0% sagten, ihre sexuelle Gesundheit sei gestört, bei 54,8% war die körperliche Gesundheit beeinträchtigt und bei 75,8% die psychische. Jede dritte Frau hatte Probleme mit der sozialen Interaktion mit anderen Menschen. Frauen, deren Lebensqualität sowie sexuelle und psychische Gesundheit durch die bakterielle Vaginose negativ beeinträchtigt wurden, hatten statistisch häufiger Probiotika mit Laktobazillen probiert. Borsäure wurde statistisch gesehen öfter von den Frauen eingesetzt, die angaben, ihre sexuelle Gesundheit sei beeinträchtigt. Standardisierte kommerzielle Probiotika und Borsäure, so das Fazit der Autoren, sollten mit definierten klinischen Studien entwickelt werden. Niedergelassene Ärzt:innensollten über die Ätiologie der bakteriellen Vaginose und darüber, inwiefern alternative Therapien eingesetzt werden könnten, aufgeklärt werden.

Literatur:

1 Peebles K et al.: High global burden and costs of bacterial vaginosis: Asystematic review and meta-analysis. Sex Transm Dis 2019; 46(5): 304-11 2 S2k-AWMF-Leitlinie der DGGG, OEGGG und SGGG zur bakteriellen Vaginose. https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/015-028 ; zuletzt aufgerufen am 3.10.2023 3 Bradshaw CS et al.: Recurrence of bacterial vaginosis is significantly associated with posttreatment sexual activities and hormonal contraceptive use. Clin Infect Dis 2013; 56(6): 777-86 4 Chow K et al.: Impact of (recurrent) bacterial vaginosis on quality of life and the need for accessible alternative treatments.BMC Women’s Health 2023; 23: 112

Das könnte Sie auch interessieren:

Welche Risiken sind zu erwarten?

Die präventive Mastektomie wird vor allem bei genetischer Vorbelastung, z.B. bei BRCA1/2-Mutationen, erwogen. Der Eingriff kann das Brustkrebs-Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren, aber ...

Operative Therapie und Risikoreduktion bei BRCA-Mutations-Trägerinnen

Familiäre Krebserkrankungen, besonders durch pathogene Genveränderungen bedingt, sind vermehrt in den Fokus der Forschung gerückt. Dies zeigt sich vor allem bei Brustkrebs (BC). Das ...

AI in der Reproduktionsmedizin

Kein Thema bewegt derzeit die Menschen mehr als künstliche Intelligenz (AI – „artificial intelligence“). Wiewohl in der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches in den letzten ...