Nouvelles voies dans la prévention des douleurs chroniques

Auteur:

Pr Dr méd. Konrad Streitberger

Universitätsklinik für Anästhesiologie und Schmerzmedizin

Inselspital, Universitätsspital Bern

E-mail: konrad.streitberger@insel.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

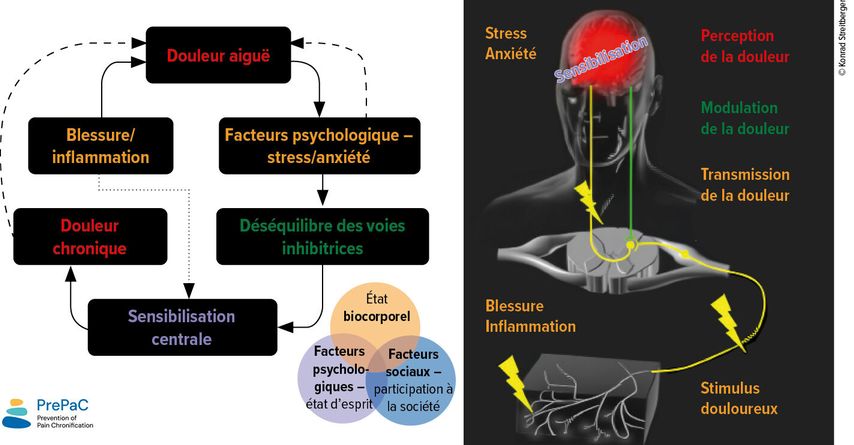

Les douleurs aiguës jouent un rôle essentiel dans la survie et constituent l’un des motifs les plus fréquents de consultation médicale. Toutefois, lorsqu’elles persistent, des modifications surviennent dans le système nerveux central dès trois mois, ouvrant la voie à des douleurs chroniques. La compréhension du modèle biopsychosocial fournit les bases pour explorer de nouvelles approches en matière de prévention, tant à l’échelle individuelle que sociétale.

Keypoints

-

La douleur chronique est une maladie du système nerveux central qui se développe par interaction entre des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux (modèle biopsychosocial de la douleur).

-

L’application des directives internationales pour le traitement des douleurs aiguës constitue la base de la prévention des douleurs chroniques.

-

La physiothérapie, l’évaluation des facteurs de risque psychosociaux et l’intégration du travail social clinique dans un traitement multimodal de la douleur sont des éléments clés de la prévention et du traitement des douleurs chroniques.

Les douleurs chroniques représentent, dans le monde entier, l’une des charges sociales les plus lourdes en raison des handicaps physiques liés aux maladies.1 La prévalence mondiale des douleurs chroniques est estimée entre 11 et 40%. En Suisse, selon des estimations anciennes, environ 1,2 million de personnes souffrent de douleurs chroniques.2 En Suisse, les coûts annuels liés aux seules douleurs dorsales sont estimés à 6,7 milliards de francs.3L’évolution des douleurs dorsales aiguës vers des douleurs chroniques invalidantes constitue un enjeu majeur.

Étant donné la difficulté de traiter les douleurs chroniques établies, il devient urgent d’investir davantage dans la prévention. Dans ce cadre, la société européenne de la douleur (EFIC) a récemment formulé des recommandations en matière de politique de santé.4

La douleur chronique comme maladie biopsychosociale

Avec la nouvelle définition de la douleur chronique introduite dans la CIM-11, il devient possible d’intégrer plus largement la prévention des douleurs chroniques au sein de la société, avec des directives concrètes pour la mise en œuvre dans la pratique.1,5 Pour la première fois, les douleurs chroniques sont reconnues au niveau international comme une maladie, sur la base du modèle biopsychosocial. Ce modèle considère l’interaction entre facteurs biologiques, psychiques et sociaux dans l’apparition de la douleur chronique. La douleur influence elle-même la situation biologique, psychique et sociale d’un individu.6 Ces interactions réciproques et leurs conséquences sont pertinentes tant pour les personnes concernées que pour la société et doivent être intégrées dans le traitement et la prévention de la douleur chronique.7

Sur le plan biologique, le type et l’étendue de la lésion, la génétique, l’âge, le sexe ou encore la condition physique influencent les réactions physiologiques à la douleur. Ces facteurs interfèrent avec des éléments psychologiques tels que les expériences douloureuses antérieures («pain prone»), la dépression, l’anxiété, la pensée catastrophiste, le manque de sentiment d’efficacité personnelle ou certains modèles de comportement (évitement lié à la peur, dépense excessive d’énergie [«action prone»]). Parallèlement, des facteurs sociaux – préexistants ou déclenchés en partie par la maladie (p.ex. problèmes financiers, familiaux ou professionnels) – représentent aussi des facteurs de risque de chronicisation.

Contrairement aux «red flags» (signes biologiques d’alerte imposant une intervention médicale urgente), la littérature désigne les facteurs de risque psychosociaux comme «yellow flags». Ceux-ci sont complétés depuis peu par les «blue flags» (facteurs de risque spécifiques liés au travail), les «black flags» (facteurs liés à la compensation, tels que litiges juridiques ou assurances), et les «white flags» (facteurs socioculturels).8

Les recherches scientifiques fondamentales sur la plasticité neuronale montrent que les interactions entre émotions et expérience douloureuse entraînent, dès trois mois, une sensibilisation centrale via une modification des connexions synaptiques dans le cerveau. Cela conduit à une hypersensibilité à la douleur et aux autres stimuli (Fig.1).9 Ces connaissances expliquent pourquoi, dans la CIM-11, toute douleur persistant plus de trois mois est classée comme une douleur chronique, considérée comme une maladie du système nerveux central. Contrairement à la douleur aiguë, elle ne joue plus un rôle d’alarme mais possède une valeur pathologique propre.

Le traitement doit donc s’appuyer sur une approche multimodale globale plutôt qu’un traitement unimodal ciblé. Or, cette approche thérapeutique est encore peu répandue en Suisse, et la compréhension comme l’acceptation restent limitées chez les patient·es, les soignants, les assurances et les employeurs. Pour obtenir une garantie de prise en charge des coûts d’une thérapie multimodale (ambulatoire ou stationnaire) de la douleur, il est souvent exigé que plusieurs thérapies unimodales aient échoué au préalable. Ainsi, les patient·es accèdent généralement à ces traitement bien trop tard, souvent après plusieurs années.

Ces personnes consultent alors successivement différents spécialistes après avoir effectué des examens, sans coordination des soins. Cette situation survient lorsqu’aucune explication ou solution thérapeutique satisfaisante n’a été proposée initialement et conduit au phénomène bien connu de «doctor hopping» chez les patient·es douloureux chroniques. Il est pourtant établi que l’accompagnement professionnel des patient·es dans un réseau ou modèle de soins coordonné, avec une implication accrue de ces derniers, réduit les coûts et améliore les résultats thérapeutiques. Toutefois, peu de données sont disponibles à ce sujet.8

Ainsi, dans la majorité des cas, une thérapie multimodale de la douleur, appropriée et adapté à l’individu, pourrait être prise en charge en ambulatoire dans le cadre des soins de base, à condition que ceux-ci soient renforcés sur le plan politique. Une thérapie multimodale précoce de la douleur peut contribuer de manière déterminante à la prévention de la chronicisation sévère et ainsi aider à réduire la charge pesant sur les centres spécialisés – et sur la société.

Le projet PrePaC (Prevention of Pain Chronification), soutenu par Promotion Santé Suisse, s’inscrit dans cette perspective en intégrant la prévention de la douleur chronique dans la société et dans les soins médicaux.

Le projet PrePaC

L’objectif du projet est d’empêcher la transition vers la chronicité chez les patient·es douloureux·ses et de favoriser leur réintégration précoce dans la vie professionnelle ou sociale grâce à une intervention rapide combinant éducation et coordination thérapeutique. Pour ce faire, il s’agit, au niveau sociétal, de développer une véritable prise de conscience de la douleur chronique dans une perspective biopsychosociale et d’établir des mesures de prévention de la douleur chronique. Sur cette base, un réseau innovant de soins intégrés pour les patient·es souffrant de douleurs persistantes doit être mis en place, permettant une approche multimodale plus précoce et favorisant la réinsertion sociale dans un parcours de santé coordonné (www.prepac.ch) .

Prévention de la douleur chronique

La prévention n’est possible que si la douleur est étudiée, comprise et replacée dans un contexte sociétal global. En effet, l’identification précoce des facteurs psychosociaux de stress et des autres risques de chronicisation est essentielle pour éviter l’évolution vers une douleur chronique et permettre une réintégration rapide des patient·es dans un environnement de travail adapté à leur maladie. L’uniformisation des diagnostics de la douleur dans la CIM-11 permet non seulement l’élaboration de directives thérapeutiques améliorées et reconnues, mais aussi la mise en place de parcours de santé ciblés à visée préventive.

Jusqu’à présent, la douleur chronique n’ayant guère été considérée comme une maladie à part entière, la littérature sur la prévention reste limitée. En 2020, l’IASP a consacré une Année mondiale à la prévention de la douleur, rassemblant les connaissances disponibles dans diverses fiches d’information.10 C’est également sur cette base que repose le modèle appliquant la classification classique de la prévention (primaire, secondaire, tertiaire) à la prévention des douleurs chroniques (Fig.2).11

Prévention primaire

Les mesures générales de promotion de la santé constituent la base de la prévention primaire de la douleur. Elles comprennent notamment l’encouragement à une activité physique régulière et à une posture adéquate, une alimentation équilibrée et un poids corporel stable, la réduction de comportements à risque, y compris la réduction des substances addictives, ainsi qu’une gestion appropriée du stress.12 La prévention primaire vise aussi à éviter l’apparition de douleurs aiguës ou, lorsqu’elles surviennent, à les prendre en charge rapidement afin qu’elles s’améliorent et régressent en quelques jours. L’objectif est de contrer les facteurs de risque potentiels avant leur apparition, par exemple en renforçant la résilience, en prévenant les accidents et en sensibilisant aux facteurs de risque de chronicisation.

Prévention secondaire

La prévention secondaire a pour but de prévenir la transition entre douleurs aiguës persistantes et douleurs chroniques, en identifiant les facteurs de risque de chronicisation et en les intégrant précocement dans le traitement. Cela suppose d’impliquer rapidement des spécialistes de la douleur (p.ex. via la SPS ou la SSIPM). En cas de douleurs persistantes au-delà de trois mois, une évaluation interdisciplinaire et un traitement multimodal de la douleur sont recommandés.

Prévention tertiaire

Les mesures de prévention tertiaire visent à réduire les conséquences de la douleur chronique, telles que l’isolement social complet ou la dépendance aux analgésiques.7 Dans ce contexte, une prise en charge biopsychosociale adéquate de la douleur doit associer une gestion adéquate de la douleur au maintien ou à la restauration de la fonctionnalité. Parallèlement, elle doit aussi contribuer à améliorer l’équilibre physique, psychique et social des patient·es, tout en réduisant la consommation d’analgésiques (notamment les opioïdes).13 Un tel objectif n’est atteignable que dans le cadre d’un traitement multimodal interprofessionnel de la douleur, réalisé en ambulatoire ou en milieu hospitalier.14

Le parcours de santé

Le concept de parcours de santé intègre explicitement l’approche biopsychosociale et vise à développer et à établir des offres préventives tout au long de la chaîne de soins pour les personnes malades ou à risque accru. L’objectif est de mettre en réseau des spécialistes de disciplines variées afin d’intégrer de façon systématique des mesures préventives dans les offres de traitement et de conseil existantes.15

Le projet PrePaC s’est basé sur une directive suisse actuelle – «Directives pour les médecins de premier recours: lombalgies»16 – qui s’inspire de plusieurs directives internationales (Fig. 3).

Le parcours de santé peut servir de guide pour l’accompagnement des personnes souffrant de douleurs persistantes à l’occasion de chaque événement douloureux aigu ou de nouvelles douleurs nécessitant un examen médical. Après exclusion des causes somatiques graves («red flags»), il est préférable de proposer un examen et des conseils physiothérapeutiques le jour même. Il est recommandé de dépister les facteurs de risque psychosociaux dès le début des douleurs ou à partir de quatre semaines de douleurs; en cas de réponse thérapeutique insuffisante, le dépistage devrait être répété au cours du traitement. Pour le dépistage, les instruments retenus incluent notamment l’outil STarT-MSK (pour les douleurs musculo-squelettiques) et le questionnaire de dépistage ultracourt (UKS) (voir «Liens utiles»). Les facteurs de risque évalués par ces questionnaires (étendue et l’intensité de la douleur, facteurs de risque psychosociaux impliqués) doivent être évalués par un·e spécialiste de la douleur après un mois de douleur persistante. En conséquence, un conseil social et/ou psychologique doit être proposé sans délai. Une évaluation interdisciplinaire et l’indication d’un traitement multimodal de la douleur devraient être posées au plus tard après trois mois de douleurs persistantes. Le conseil social doit faire partie intégrante de la thérapie, en particulier pour les patient·es en arrêt de travail. Plus la durée d’absence au travail s’allonge, plus le retour à l’emploi devient difficile; s’y ajoutent souvent une détérioration de l’estime de soi, un risque accru de dépression, une perte de compétences et un sentiment d’invalidité – autant de facteurs qui entretiennent la douleur.17

Le parcours de santé est actuellement mis en œuvre dans le cadre du projet PrePaC à l’Hôpital de l’Île de Berne pour les douleurs musculo-squelettiques (Fig.3), mais son concept est transférable à d’autres types de douleur, régions et prestataires de soins. La particularité de la mise en œuvre bernoise dans PrePaC est que:

en phase aiguë, un examen physiothérapeutique et une instruction (conseils) peuvent être effectués dès le jour de l’évaluation au service des urgences,

après un mois, une consultation médico-sociale, incluant la participation d’une assistante sociale, peut être proposée,

après trois mois, la consultation interdisciplinaire de la douleur, déjà établie, est mobilisée pour évaluer l’indication d’un traitement multimodal de la douleur,

la médecine psychosomatique apporte une expertise reconnue dans le traitement multimodal de la douleur, tant en ambulatoire qu’en milieu hospitalier.

Les médecins généralistes restent souvent le premier point de contact en cas de douleurs.18 Ils jouent ainsi un rôle essentiel dans l’initiation et la mise en œuvre d’un parcours de santé global, conforme à l’approche biopsychosociale, pour la prévention des douleurs chroniques.

Nouvelles voies dans la prévention des douleurs chroniques pour le cabinet médical

La prévention et le traitement des douleurs chroniques ont d’abord été centrés sur les facteurs physiques, puis progressivement élargis à la prise en compte des facteurs psychologiques dans le système de santé. En revanche, les facteurs sociaux ont longtemps été négligés dans le système social, alors même qu’ils jouent un rôle majeur dans le développement et la persistance de la maladie. Pour ouvrir de nouvelles voies en matière de prévention, il est indispensable d’intégrer le travail social clinique dès la prise en charge des douleurs aiguës persistantes.

En résumé, les nouvelles approches pour la prévention en Suisse reposent sur:

la mise en place d’un parcours de santé incluant

- une physiothérapie précoce,

- l’intégration du travail social, en particulier dans les cas d’incapacité de travail prolongée,

- un dépistage standardisé des facteurs de risque psychosociaux,

- la proposition en temps utile d’un traitement multimodal de la douleur, en ambulatoire ou en milieu hospitalier,

la création de réseaux et de case management,

la prise en compte du point de vue et de la participation du patient,

une formation continue uniforme en médecine de la douleur,

et une action politique pour la mise en œuvre de ces mesures préventives

La plate-forme «Societal Impact of Pain» (SIP) est un partenariat réunissant divers groupes d’intérêt, sous l’égide de l’European Pain Federation EFIC et de la Pain Alliance Europe (PAE). Son objectif est de sensibiliser à la problématique de la douleur et d’influencer les politiques de santé en la matière.4

Pour avancer dans la prévention, il est nécessaire de développer une véritable prise de conscience sociétale et politique de la douleur chronique en tant que maladie, afin de garantir une prise en charge intégrative et rapide par des spécialistes de la douleur. En Suisse, les sociétés spécialisées Swiss Pain Society (SPS) et Swiss Society for Interventional Pain Management (SSIPM) portent la responsabilité d’informer et de collaborer dans ce domaine.

La douleur est en général un phénomène complexe et fascinant: indispensable à la survie de l’être humain, elle peut cependant transformer la vie en véritable calvaire. Apprendre à gérer la douleur de manière appropriée constitue à la fois un art et un défi pour les patient·es, les professionnels de santé et la société toute entière.

Conflit d’intérêts:

Konrad Streitberger est le chef du projet Prevention of Pain Chronification (PrePaC), mené en collaboration avec le programme Prévention dans le domaine des soins de Promotion Santé Suisse https://promotionsante.ch

Littérature:

1 Cohen SP et al.: Chronic pain: an update on burden, best practices, and new advances. Lancet 2021; 397: 2082-97 2 Breivik H et al.: Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. Eur J Pain 2006; 10: 287-333 3 Wieser S et al.: Cost of low back pain in Switzerland in 2005. Eur J Health Econ 2011: 12: 455-67 4 European Pain Federation EFIC and Pain Alliance Europe (PAE): SIP position paper on preventive healthcare for chronic pain. 2025. https://europeanpainfederation.eu/wp-content/uploads/2025/07/SIP-Position-Paper-on-Preventive-Healthcare-for-Chronic-Pain-2025.pdf ; dernier accès le 28.8.2025 5 Treede RD et al.: Chronic pain as a symptom or a disease: the IASP Classification of Chronic Pain for the International Classification of Diseases (ICD-11). Pain 2019; 160: 19 6 Nicholas MK: The biopsychosocial model of pain 40 years on: time for a reappraisal? Pain 2022; 163: 3 7 Andrejeva N et al.: Psychosoziale Faktoren in der Prävention von Schmerz. Schmerz 2021; 35: 21-9 8 Kaiser U et al.: Vermeidung chronischer Schmerzen in der deutschen Gesundheitsversorgung. Schmerz 2021; 35: 45-52 9 Fitzcharles MA et al.: Nociplastic pain: towards an understanding of prevalent pain conditions. Lancet 2021; 397: 2098-110 10 International Association for the Study of Pain (IASP): Preventing pain: an introduction. https://www.iasp-pain.org/resources/fact-sheets/preventing-pain-an-introduction/ ; dernier accès le 27.8.2025 11 International Association for the Study of Pain (IASP): Prévenir la douleur: une introduc1on. https://iaspfiles.s3.amazonaws.com/production/public/1_French%20Global%20Year%202020%20Prevention%20Introduction.pdf ; dernier accès le 18.9.2025 12 Fisher E, Eccleston C: Psychologische Aspekte der Schmerzprävention. Schmerz 2023; 37: 47-54 13 Ernstzen DV et al.: Synthesis of clinical practice guideline recommendations for the pri-mary health care of chronic musculoskeletal pain. J Eval Clin Pract 2022; 28: 454-67 14 Manigold T et al.: Multiprofessioneller Behandlungsansatz bei chronischen Rückenschmerzen. Z Rheumatol 2022; 82: 31-7 15 Promotion Santé Suisse: Prévention dans le domaine des soins. https://promotionsante.ch/prevention-dans-le-domaine-des-soins/soutien-de-projets/bases/pds ;dernier accès le 27.8.2025 16 Giani A et al.: Guidelines für Grundversorgende: Lumbale Rücken-schmerzen. Prim Hosp Care 2020; https://doi.emh.ch/phc-d.2020.10152 ; dernier accès le 27.8.2025 17Salduker S et al.: Practical approach to a patient with chronic pain of uncertain etiology in primary care. J Pain Res 2019; 12: 2651-62 18 Poß-Doering R et al.: Hausärztliche Versorgung von Patient:innen mit chronischen nicht-tumorbedingten Schmerzen: ein Rapid Review im Rahmen des RELIEF-Projekts. Z Evid Fortbild Qual Gesundheitswes 2024; 185: 1-9

Das könnte Sie auch interessieren:

L’acoramidis stabilise l’ATTR-CM chez plus de la moitié des patient·es

Une analyse montre que le traitement par l’acoramidis, un stabilisateur de transthyrétine, permet de maintenir stable le système de classification du National Amyloidosis Centre (NAC) ...

Thérapie CMHO: la distance de marche de 6 minutes, un marqueur pratique du succès thérapeutique

Des données issues de la pratique clinique confirment l’efficacité et la sécurité précoces du mavacamten dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique ...

Influence positive du sémaglutide sur la fibrillation auriculaire et l’insuffisance cardiaque

Des analyses post-hoc récentes des études cliniques SELECT et SOUL sur le sémaglutide administré par voie sous-cutanée et orale montrent que l’agoniste des récepteurs du GLP-1 pourrait ...