©

Getty Images

Nervenregeneration mit Spinnenfäden

Jatros

30

Min. Lesezeit

07.09.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Goldene Radnetzspinne aus Tansania spinnt so starke Netze, dass tansanische Fischer diese zum Fischen verwenden. Ihre Spinnenseide ist reißfester als Nylon, viermal so dehnbar wie Stahl und außerdem bis 250 Grad Celsius hitzestabil, extrem wasserfest und sie wirkt antibakteriell. Diese Eigenschaften machen sie auch für die biomedizinische Forschung interessant. Erste Studien von Prof. Dr. Christine Radtke, Universitätsklinik für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie an der Medizinischen Universität Wien/AKH Wien, haben im Tiermodell gezeigt, dass die Fäden großes Potenzial haben, Nerven und Gewebe zu regenerieren. </p>

<hr />

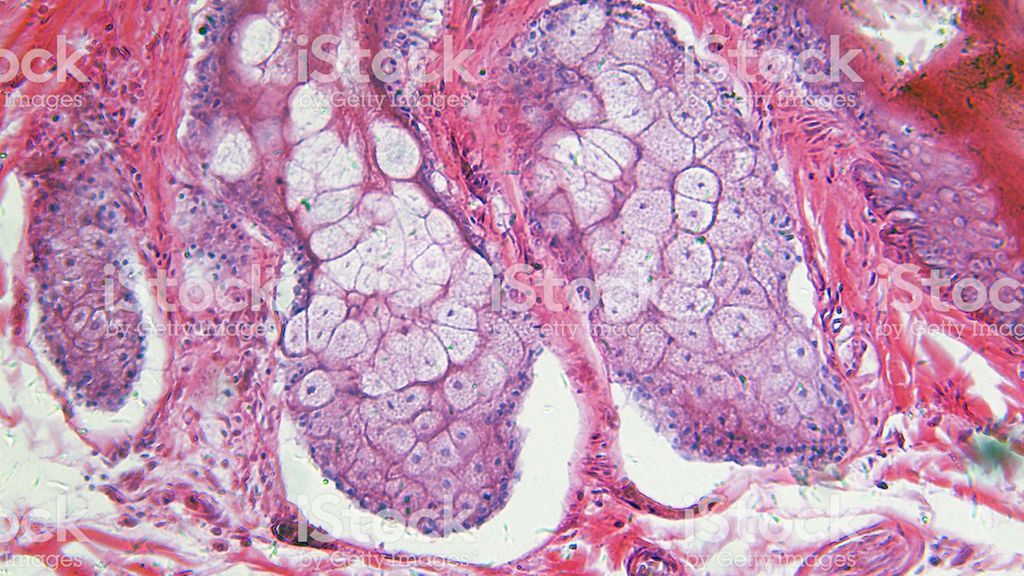

<p class="article-content"><p>Derzeit gibt es in der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie vor allem Bedarf bei langstreckigen Nervenverletzungen im peripheren Nervensystem ab fünf Zentimetern Länge – etwa nach einem schweren Trauma oder nach Tumorexstirpation. Bisher konnten neben der limitierten Nerventransplantation nur künstliche Interponate implantiert werden, um durchtrennte Nerven wieder zu verbinden, welche dazu beizutragen, dass die Nervenfasern wieder zusammenwachsen. „Das funktioniert aber nur über kurze Distanzen bis maximal vier Zentimeter gut“, erklärte Prof. Radtke. <br /> Daher haben Radtke et al. an der Medizinischen Hochschule Hannover eine neue mikrochirurgische Methode entwickelt, bei der Venen mit Spinnenseide als längs verlaufende Leitstruktur gefüllt werden. „Das funktioniert praktisch wie ein Rosengitter“, so Radtke, die an der MedUni Wien/AKH Wien die Forschungen weiter vorantreibt. „Die Nervenfasern benützen die Seidenfasern, um daran entlang zu wachsen und das gegenüberliegende Nervenende zu erreichen. Die Seide bietet den Zellen gute Haftung, unterstützt die Zellbewegung und fördert die Zellteilung.“ <br /> Mit dieser Methode konnten im Tiermodell bei Nervenschädigungen Distanzen von bis zu sechs Zentimetern überwunden werden: Die Nervenfasern wuchsen binnen neun Monaten funktionsfähig zusammen. Das Gerüst aus Spinnenfäden, das ein Naturprodukt ist, wird vom Körper komplett resorbiert. Eine Abstoßungsreaktion ist nicht bekannt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Derma_1703_Weblinks_s53.jpg" alt="" width="1455" height="976" /></p> <h2>200 Meter Spinnenseide in maximal 15 Minuten</h2> <p>Derzeit sind 21 Spinnen im Einsatz – 50 sollen es noch werden. Der Spinnenfaden wird maschinell „abgemolken“ – in 15 Minuten können so bis zu 200 Meter Spinnenseide gewonnen werden. Die Spinnen werden im Schnitt einmal pro Woche „gemolken“. Den Spinnen geschieht dabei nichts, sie bekommen danach eine Extraration Heimchen (eine Art Grille) gefüttert. Für die Überbrückung eines Nervenschadens von sechs Zentimetern sind mehrere Hundert Meter Seide nötig. <br /> Um die Spinnenseide auch in klinischen Studien am Menschen einsetzen zu können, wird derzeit an der Zertifizierung als Medizinprodukt gearbeitet. Darüber hinaus sind auch weitere Einsatzbereiche denkbar, so die plastische Chirurgin, etwa in der Orthopädie bei Meniskus- oder Bandverletzungen oder bei tiefen Hautverbrennungen als Hautersatz. Möglicherweise könnte die Spinnenseide künftig auch bei neurologischen Erkrankungen eingesetzt werden, bei denen Zelltransplanta­tionen eine Rolle spielen.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: Mag. Johannes Angerer, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, AKH Wien

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Management und neue Therapieoptionen: ein Update

Mosaikwarzen gehören zu den besonders hartnäckigen Warzenformen und sprechen oft nur unzureichend auf Standardtherapien an. Innovative Verfahren wie die Mikrowellentherapie, ...

Der Nutzen und die Limiten der Therapie mit mesenchymalen Stammzellen

Neue Perspektiven in der Transplantationsmedizin, speziell in der «vascularized composite allotransplantation»: Aus Fettgewebe isolierte Stammzellen könnten einen bedeutenden Beitrag zur ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...