Wie behandle ich endogene benigne Pigmentläsionen mittels Laser?

Autorin:

Dr. med. Roberta Vasconcelos-Berg, MD, PhD

Leiterin Ästhetische Dermatologie Universitätsspital Basel

E-Mail: roberta.vasconcelos-berg@usb.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

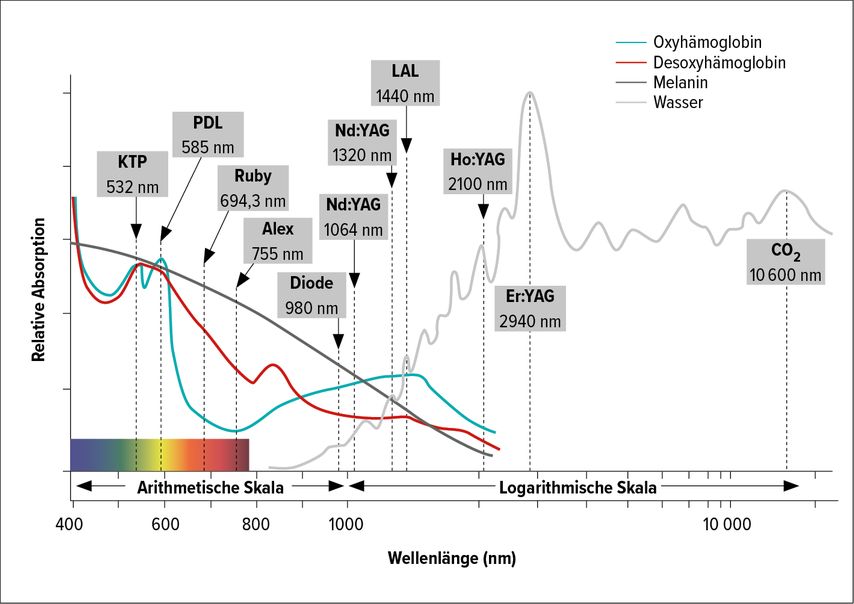

532, 1064, 2940 – wer mit Lasern arbeitet, erkennt in diesen Zahlen sofort die Wellenlängen verschiedener Lasersysteme und weiss um deren Zusammenhang mit der Absorptionslänge innerhalb der Haut. Unter diesen vielfältigen Optionen den richtigen Laser für die richtige Behandlung auszuwählen, ist in der Praxis oft herausfordernd. Auch dann, wenn es um die Therapie endogener benigner Pigmentläsionen geht.

Neben exogenem Pigment, wie etwa dem von Tattoos, kann auch endogenes Pigment effektiv mit Lasern behandelt werden. In der Praxis liegt der Fokus hierbei meist auf dem Hautpigment Melanin, das von 1000 bis 2000 Melanozyten pro mm2 Haut produziert und in basale Keratinozyten transferiert wird. Um Melanin als Chromophor zu erhalten, sind Wellenlängen zwischen 532 und 1064 nm ausreichend (Abb. 1). Grundsätzlich gilt: Je länger die Wellenlänge, die in diesem Spektrum zur Anwedung kommt, desto tiefer dringt die Behandlung in die Haut ein. Im Folgenden werden Laseranwendungen bei bestimmten endogenen benignen Pigmentläsionen erläutert.

Abb. 1: Relative Absorption endogener Pigmente nach Wellenlänge bzw. Lasertyp (modifiziert nach Rümmelein und Guggisberg 2021)7

Lentigo simplex

Bei der Lentigo simplex kommt es zur geringgradigen Vermehrung an Melanozyten und einer Hyperpigmentierung der Basalzellen. Histologisch zeigt sich eine Elongation der epidermalen Reteleisten in die darunterliegende Dermis.

Das Ziel der Laserbehandlung ist in erster Linie die Reduktion des oberflächlichen epidermalen Pigments. Bei der Anwendung ist bei Patient*innen mit Phototyp III oder mehr das Risiko für eine Hyperpigmentierung zu beachten. Wichtig ist ausserdem, die Dicke der Läsion zu evualieren, um eine Lentigo simplex von einer flachen seborrhoischen Keratose, die sich womöglich mit einem ablativen Laser behandeln liesse, zu unterscheiden. Ebenfalls zu differenzieren ist die Lentigo maligna. Aus diesem Grund sollten melanozytäre Läsionen nur von Dermatologen beurteilt und behandelt werden, die in der Lage sind, klinisch und dermatoskopisch eine Lentigo von einem Nävus, seborrhoischer Keratosis oder einer Lentigo maligna zu unterscheiden.

Melanozytäre Nävi sollten im Gegensatz zu Lentigos nicht mit Laser behandelt werden. Es gibt Hinweise darauf, dass lokale Rezidive eines laserbehandelten Nävus histologisch als Pseudomelanom auftreten können, was zu fehlgeleiteten Krebsbehandlungen führen könnte.1,2 Darüber hinaus gibt es keine Langzeitstudien, die das Sicherheitsprofil der Laser-Melanozyten-Nävi-Behandlung untersuchen. Aus diesem Grund besteht in der Schweiz seit 2019 ein Verbot, melanozytäre Nävi mit Lasern zu behandeln.

Die Behandlung der Lentigo simplex kann mit Milli-, Nano(Q-Switch)- oder Pikosekundenlaser erfolgen, wobei die letzten beiden Technologien die effektivsten sind und mit weniger Nebenwirkungen einhergehen. Die von Q-Switch oder Pikosekundengeräten erzeugten Impulse ermöglichen einen schnellen und energiereichen Extrempuls. So wird das Pigment sowohl durch den Effekt der Photothermolyse als auch durch einen photoakustischen Effekt in winzige Fragmente zerlegt.

Für die Therapie der Lentigo simplex empfehlen sich die oberflächlichsten Wellenlängen mit grösserer Affinität zu Melanin, wie 532nm (KTP oder Nd-YAG der doppelten Frequenz), der Rubin- (694,3nm) und Alexandrite-Laser (755nm). Sie können schon in einzelnen Sessions einen deutlich sichtbaren Effekt erzielen.

Zu PIH neigende Haut

Postinflammatorische Hyperpigmentierung (PIH) tritt durch Stimulierung der Melaninproduktion auf, die durch einen entzündlichen Prozess in der Haut mit einem höheren Pigmentierungsrisiko ausgelöst wird. Klinisch oder histologisch kann PIH als epidermal oder dermal klassifiziert werden, was dazu beitragen kann, die therapeutische Wahl zu bestimmen.3 Unter Zuhilfenahme von Schwarzlichtlampen (Wood-Lampen) zeigt sich die epidermale PIH hellbraun oder dunkelbraun und die dermale, graublau oder schwarz.

Laut einem Review des Journal of the American Academy of Dermatology aus dem Jahr 2017 ist die in der Literatur beschriebene Erstlinienbehandlung für epidermale PIH die Dreifachkombination (Kligman-Formel).3 Der Low-Fluency QS Nd:YAG 1064nm Laser sei nur bei dermaler PIH die erste Wahl. Bei gemischter PIH wird empfohlen, mit der Behandlung der epidermalen PIH zu beginnen und dann zur Behandlung der dermalen PIH überzugehen.

Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang etwa der fraktionierte nicht ablative Erbium-Glass-Laser (1550nm) sowie der fraktionierte Thulium-Laser (1927nm). Auch für den fraktionierten ablativen CO2-Laser wurde einmalig eine vollständige Abheilung bei einem Patienten mit PIH (bei Phototyp III) dokumentiert. Für Intense-Pulsed-Light(IPL)-Geräte im Wellenlängenbereich von 550nm, 570nm und 590nm konnten ebenfalls positive Effekte nachgewiesen werden.

Das Behandlungsprotokoll für die PIH des Universitätsspitals Basel Margarethenklinik umfasst beim Einsatz von Pikosekunden-Nd:YAG-Lasern erfahrungsgemäss 5 bis 10 Sitzungen. Zu empfehlen ist eine Spotgrösse von 8mm bei 0,5 J/cm2 und 10Hz. Pro Sitzung sind etwa 3 bis 10 Durchgänge nötig, um den Endpunkt (leichtes Erythem) zu erreichen. Ratsam ist die Laserbehandlung mit dem Einsatz der Kligman-Formel. Nach der Behandlung ist von den Patient*innen unbedingt für ausreichenden Sonnenschutz zu sorgen.

Poikilodermie von Civatte

Diese vor allem bei Frauen im mittleren Alter und mit hellerem Hauttyp auftretende Hauterkrankung zeigt sich an sonnenexponierten Stellen wie an Gesicht, Hals oder Dekolletee, während anatomisch beschattete Areale ausgespart bleiben. Als Manifestationen treten bräunliche retikuläre Flecken auf, die charakterisiert sind durch lineare Teleangiektasien, gesprenkelte Hyperpigmentierung und oberflächliche Atrophie. Histologisch finden sich eine Abflachung der Epidermis und leichte Atrophie sowie Hyperkeratose. In der Dermis kommt es zur aktinischen Elastose, zusammen mit der Erweiterung von Blutgefässen und geringgradiger perivaskulärer lymphohistiozytärer Infiltration.

Praxistipp bei PIH

Testen Sie die zu behandelnde Stelle bei Patient*innen mit einer höheren Neigung zu PIH, bevor Sie oberflächlichere Laser verwenden. Entscheiden Sie danach gemeinsam mit dem*r Patient*in, ob die Behandlung durchgeführt und eine PIH später behandelt werden soll. Bei PIH sind aufgrund der geringeren Durchflussrate vermehrte Sitzungen zu erwarten.Zur Behandlung eignen sich KTP-, PDL- und Rubin-Laser sowie Laser im Bereich von 577nm oder IPL-Geräte. In der Literatur finden sich hierzu mehrere Untersuchungen. So etwa eine 2019 publizierte Arbeit von Bernstein et al., in der mittels PDL in 14 von 17 Fällen eine Verbesserung von über 40% festgestellt wurde, in 10 davon über 50%. Als unerwünschte Wirkung stellten die Autoren leichte Ödeme, leichte bis mässige Erytheme und Purpura fest.3

Der 577nm-Laser («pro-yellow laser») wurde als neuere Therapieoption mit zwei Durchgängen innerhalb einer Session untersucht, wobei in einem ersten Schritt 22J/cm2 auf die gesamte Läsion eingesetzt wurden, gefolgt von einem zweiten Durchgang speziell für teleangiektatische Läsionen mit 18J/cm2. Bei 6 von 14 Patient*innen führte dies zu leichten (1 bis 25%), bei 8 Patient*innen zu moderaten (26bis 50%) Verbesserungen. In dieser Studie traten als einzige unerwünschte Wirkung leichte Erytheme auf.4

Der Einsatz von IPL bei Poikiloderma von Civatte ist bereits seit längerer Zeit etabliert und führte in einer Studie in 1 bis 5 Sitzungen zu einer Clearance von über 75% (n=135). Verwendet wurden dabei grosse Spots von 8x35mm, 515nm-Filter und eine Pulsdauer von 2 bis 4msec.5

Hingegen erlaubt eine neue Reihe an KTP-Lasergeräten, die 2021 auf den Markt kamen, den Einsatz grösserer Spots. Nach unseren praktischen Erfahrungen scheinen diese Lasergeräte ein gutes Profil hinsichtlich des Ansprechens und der Verträglichkeit für die Behandlung von Poikilodermie von Civatte zu haben.

Fazit

Im Allgemeinen steht vor der lasertherapeutischen Behandlung von endogenen benignen Pigmentläsionen die Unterscheidung neoplastischer und nicht neoplastischer Läsionen im Vordergrund. Dermatologische Kenntnisse der Läsionen erlauben die Wahl des richtigen Lasers.

Literatur:

1 Böer A et al.: Pseudomelanom nach Lasertherapie oder lasertherapiertes Melanom. J Dtsch Dermatol Ges 2003; 1(1): 47-50 2 Dummer R et al.: Pseudo-melanoma after laser therapy. Dermatology 1998; 197(1): 71-3 3 Chaowattanapanit S et al.: Postinflammatory hyperpigmentation: A comprehensive overview: Treatment options and prevention. J Am Acad Dermatol 2017; 77(4): 607-21 4 Bernstein EF et al.: Treatment of poikiloderma of Civatte using a redesigned pulsed dye laser with a 15mm diameter treatment spot. Lasers Surg Med 2019; 51(1): 54-8 5 Sarac G et al.: A new treatment option for poikiloderma of Civatte: 577 nm pro-yellow laser. J Cosmet Dermatol 2022; 21(1): 316-9 6 Weiss RA et al.: Treatment of poikiloderma of Civatte with an insense pulsed light source. Dermatol Surg 2000; 26(9): 823-8 7 Rümmelein BC, Guggisberg E: Besenreiser der Beine: Sklerosierung vs. Laser. face and body 2021; 1: 26-31

Das könnte Sie auch interessieren:

Rolle der Prophylaxe bei der Therapie des hereditären Angioödems

Im Management des hereditären Angioödems (HAE) ist eine kontinuierliche präventive Therapie unerlässlich, um zukünftige Schübe zu verhindern und die Erkrankung besser zu managen: die ...

Wege zur korrekten Diagnose

Patientinnen und Patienten mit verhärteter Haut können an sehr unterschiedlichen Erkrankungen leiden. Im Zentrum steht immer ein Fibroblast, eine mesenchymale Vorläuferzelle, die durch ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...