Andrologisches Basiswissen für Dermatologen

Autor:

Prof. Dr. med. Frank-Michael Köhn

Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Allergologie, Andrologie, klinischer Androloge

Andrologicum München

E-Mail: info@andrologicum.com

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Verankerung der Andrologie innerhalb der Dermatologie ist in Europa ein deutscher Sonderweg, der historisch begründet werden kann. Unabhängig davon sind andrologische Aspekte aber auch für dermatologische Fragestellungen und Therapien von erheblicher Bedeutung. Hier die wichtigsten Impulse aus der Andrologie.

Keypoints

-

Andrologie umfasst nicht nur die Fertilitätsabklärung von Männern.

-

Andrologische Aspekte sind auch in der Versorgung dermatologischer Patienten relevant.

-

Ein wichtiges Beispiel sind Auswirkungen dermatologischer Erkrankungen auf die Sexualität und Fertilität betroffener Männer.

-

Daher sollten Dermatologen über ein andrologisches Basiswissen verfügen.

-

Dermatologen sollten wie Andrologen einen stärkeren Fokus auf die Inspektion der Genitalien legen!

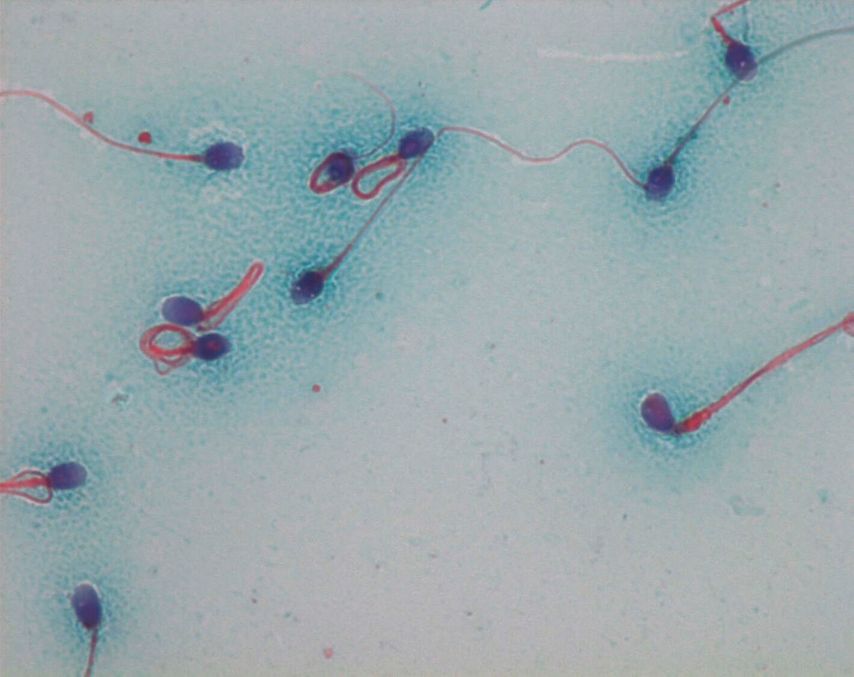

Die Andrologie ist ein interdisziplinär ausgerichtetes Fach, das Störungen von Fertilität (Abb. 1), Libido, Erektion und Ejakulation des Mannes sowie bestimmte endokrinologische Erkrankungen (Hypogonadismus), Pubertas tarda, Gynäkomastie und die Problematik des alternden Mannes umfasst.

Abb. 1: Beispiel für morphologische Störungen der Spermienflagella

Wie kam die deutschsprachige Dermatologie zur Andrologie?

Im deutschsprachigen Raum wurde der Begriff der „Andrologie“ erstmals von Harald Siebke, Professor für Gynäkologie in Bonn, im Jahre 1951 ausdrücklich mit dem Hinweis auf eine Partnerschaft mit der Gynäkologie verwendet.1 Auch wenn dies nicht als unumstritten gilt,2sind das Interesse deutschsprachiger Dermatologen an der Andrologie und schließlich die Integration dieser Spezialdisziplin in die Dermatologie mit der Betreuung von Patienten mit Geschlechtskrankheiten durch Dermatologen in Verbindung gebracht worden. Die beidseitige gonorrhoische Epididymitis konnte damals noch zur Infertilität des Mannes führen und war zu einem erheblichen Anteil an ungewollter Kinderlosigkeit des Mannes beteiligt.

Ein wesentlicher früher Protagonist der Andrologie in der Dermatologie war Carl Schirren (1922–2017), der von 1966 bis 1987 den Lehrstuhl für Andrologie an der Universitätsklinik Eppendorf in Hamburg innehatte. Schirren gab der Andrologie über die Dermatologie hinaus wesentliche inhaltliche und berufspolitische Impulse, gründete 1969 die Zeitschrift Andrologia und war schon 1966 maßgeblich an der Bildung der „Andrologischen Vereinigung“ innerhalb der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) beteiligt.1 Im Jahr 1988 wurde der Arbeitskreis Andrologie innerhalb der DDG gegründet (erste Vorsitzende: W. Krause, W.-B. Schill und H.-J. Vogt); nach der Wiedervereinigung erfolgte 1991 die Gründung eines gesamtdeutschen Arbeitskreises, da auch in der DDR bereits 1971 eine entsprechende Arbeitsgemeinschaft in der Gesellschaft für Dermatologie etabliert worden war und Dermatologen (Zimmermann, Bohnenstengel, Engel, Horn, Günther, Glander, Schreiber) die Andrologie wesentlich vorantrieben.

Über viele Jahrzehnte hatte eine Vielzahl der dermatologischen Universitätskliniken eigene andrologische Abteilungen oder Spezialambulanzen. An der Universität Gießen bestand von 1989 an das Zentrum für Dermatologie und Andrologie mit Prof. Dr. med. W.-B. Schill als Ordinarius.3 Dermatologen sind in den Vorständen zahlreicher nationaler und internationaler Fachgesellschaften vertreten. Andrologische Kapitel finden sich in den meisten deutschsprachigen dermatologischen Lehrbüchern.

Andrologische Inhalte in der österreichischen und deutschen Facharztweiterbildung

Im Gegensatz zur österreichischen Facharztausbildung sind in der deutschen Musterweiterbildungsordnung als Anforderungen bezüglich kognitiver Methoden- oder Behandlungskompetenzen andrologische Inhalte enthalten. Sie umfassen endokrine Störungen der Haut und der Hautanhangsgebilde sowie systemische Endokrinopathien mit Manifestation an der Haut und den Hautadnexen. Auch Störungen der Sexualitiät, der Geschlechtsidentität und solche infolge sexueller Traumatisierungen sind Teil der Ausbildung, ebenso wie die Sexualanamnese und Spermiogrammanalyse. Ein weiterer Fokus liegt auf der interdisziplinären Zusammenarbeit bei endokrinen Störungen sowie Fertilitätsstörungen und drohenden Beeinträchtigungen der Fertilität, z.B. vor onkologischer Therapie.

Zusatzweiterbildung Andrologie in Deutschland

Auf dem 106. Bundesärztetag in Köln wurde 2003 die Musterweiterbildungsordnung mit Etablierung der Andrologie als Zusatzweiterbildung beschlossen. Voraussetzung zum Erwerb dieser Bezeichnung ist die Facharztanerkennung für Haut- und Geschlechtskrankheiten oder Urologie oder Schwerpunktanerkennung für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie. Dabei liegen die Schwerpunkte innerhalb der Dermatologie gewöhnlich in der konservativen Andrologie, während die operative Andrologie (z.B. Hodenbiopsien für testikuläre Spermienextraktionen) mittlerweile ausschließlich durch die Urologie abgedeckt wird. Über Jahre sind Dermatologen – nicht zuletzt durch die enge Verbindung zwischen Dermatologie und Dermatohistopathologie – auch in die histologische Beurteilung der Spermatogenese eingebunden gewesen. Selbst bei speziellen Fragestellungen, wie z.B. der Ursache von echten Spermaallergien und deren Bedeutung für den Kinderwunsch, haben sich Dermatologie, Allergologie und Andrologie gegenseitig ergänzen können. Der Nachweis des auslösenden Allergens ist auf diese Weise gelungen.4

Welche andrologischen Aspekte sind auch für österreichische Dermatologen relevant?

Die Versorgung von Männern mit unerfülltem Kinderwunsch durch österreichische Dermatologen ist nicht relevant. Daher soll dieser Aspekt hier auch nicht vertieft werden, obwohl er in der Routine andrologischer Sprechstunden breiten Raum einnimmt. Durch ihre Patienten kommen auch Dermatologen mit andrologischen Beschwerdebildern in Kontakt und sollten darüber informiert sein.

Beispiele für Sexualstörungen durch Hauterkrankungen

Der Bedarf an Beratung betroffener Patienten bezüglich Beeinträchtigungen ihrer Sexualität ist stärker ausgeprägt, als er von den behandelnden Ärzten wahrgenommen wird.4 Nur 9% der von Psoriasis betroffenen Patienten äußerten sich zufrieden über die Aufmerksamkeit, die ihnen das aufgesuchte medizinische Personal bezüglich sexueller Probleme entgegenbrachte.6

Psoriasis ist signifikant mit dem Auftreten von erektiler Dysfunktion assoziiert. Die Wahrscheinlichkeit für Männer mit Psoriasis, an einer Erektionsstörung zu leiden, ist im Vergleich zu Männern mit anderen Hauterkrankungen verdoppelt.7 Auch bei atopischer Dermatitis tritt eine erektile Dysfunktion deutlich häufiger auf.8

Testosteron und Haut

Dermatologisch relevante Aspekte von Testosteron betreffen Effekte dieses Hormons auf die Haut und ihre Anhangsgebilde, Veränderungen von Haut und Haaren bei Hypogonadismus und Nebenwirkungen einer Testosteronsubstitution sowie des Anabolika-Missbrauchs auf die Haut.

Androgenrezeptoren und 5α-Reduktase Typ I und II sind in der Haut einschließlich Schweißdrüsen, Talgdrüsen und Haarwurzeln nachweisbar. Typische Folgen einer Androgenwirkung auf Haut und Haare sind die Entwicklung von Seborrhö (vermehrtem Talgfluss) und der Pubertätsakne als Folge einer Stimulation der Talgdrüsen durch ansteigende Testosteronkonzentrationen im Serum. Zudem kommt es zur Ausbildung der typischen Sekundärbehaarung und in Abhängigkeit von der Empfindlichkeit der Androgenrezeptoren zur typischen androgenetischen Alopezie.

Umgekehrt verursacht ein Hypogonadismus beim Mann ebenfalls dermatologisch relevante Veränderungen. Die Hautoberfläche hypogonadaler Männer ist dünn und weist vermehrte Fältelung auf. Bei präpubertär bestehendem Hypogonadismus bleibt stärkere Akne aus. Stattdessen besteht Sebostase durch fehlende Stimulation der Talgdrüsen. Die normalerweise während der Pubertät zunehmende Pigmentierung der Genitalhaut fehlt; das Hautkolorit des übrigen Integuments ist fahl. Die Behaarung von Brust, Pubes, Axillen, Gesicht und übrigen Hautarealen ist rarefiziert; es kommt nicht zur Entwicklung der typischen männlichen Glatzenbildung.

Von klinischer Bedeutung sind aber auch durch die Behandlung des Hypogonadismus verursachte Erkrankungen oder Reaktionen auf Medikamente. Während Reaktionen auf oral oder intramuskulär applizierte Androgene selten sind, treten vor allem irritative Hautveränderungen bei transdermaler Applikation von Testosteron auf. Eine große, bezüglich ihrer Prävalenz aber weniger bedeutsame Gruppe bilden Syndrome mit gleichzeitigem Auftreten von dermatologischen Symptomen und Hypogonadismus.9

Erkrankungen des äußeren männlichen Genitales

Die Inspektion der Genitalhaut sollte zur Beurteilung des gesamten Integuments gehören. Während die Untersuchung des Genitales für Andrologen eine Selbstverständlichkeit ist, zeigen internationale Befragungen von Dermatologen (auch aus Europa!), dass im Rahmen von Hautkrebsscreenings die Haut von Penis und Skrotum in nur ca. 50% der Fälle inspiziert wird.10

Das ist unbefriedigend, da nicht immer erwartet werden darf, dass Patienten entsprechende Probleme von sich aus ansprechen. Zudem können Hautveränderungen des Penis erhebliche klinische Relevanz besitzen (Abb. 2). So deuten sie unter Umständen auf übertragbare Erkrankungen (z.B. „sexually transmitted infections“, STI) hin oder haben Einschränkungen des sexuellen Erlebens (z.B. genitale Psoriasis oder Acne inversa) zur Folge. Relevante Hauterkrankungen des Penis können wie folgt eingeteilt werden;11,12 die Zusammenstellung verdeutlicht die Vielfältigkeit dieses Aspektes:

-

Infektiöse Erkrankungen

-

Genitaler Befall bei systemischen Dermatosen

-

Spezifische Erkrankungen von Glans penis und Praeputium

-

Gutartige Neubildungen an Penis und Skrotum

-

Bösartige Neubildungen

Abb. 2: Zufallsbefund bei der andrologischen Abklärung eines ungewollt kinderlosen Paares. Angiokeratoma corporis diffusum (M. Fabry) mit multiplen weiteren, eng stehenden Angiokeratomen am gesamten Integument. Die Diagnose war dem Patienten bisher nicht bekannt. Weitere umfassende Abklärung und Aufklärung erfolgten

Beispiele andrologischer Aspekte dermatologischer Therapien

In Fallserien wurde ein Zusammenhang zwischen der Einnahme von Finasterid bei androgenetischer Alopezie und reduzierter Spermaqualität beschrieben. Diese Effekte gelten als reversibel; bei geplantem oder bestehendem Kinderwunsch ist von einer Finasterid-Einnahme abzuraten bzw. eine Beendigung der Medikation zu empfehlen. Zudem können Libidoverlust, erektile Dysfunktion und penile Missempfindungen auftreten. Bei einigen Patienten persistierten diese Symptome, vor allem eine erektile Dysfunktion, auch nach Absetzen des Präparates. Das sogenannte Post-Finasterid-Syndrom mit anhaltender Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens ist in seiner Ätiopathogenese noch nicht abschließend geklärt.13

Stellungnahmen zu anderen möglichen andrologischen Aspekten systemischer Therapien mit modernen Medikamenten (z.B. Hypophysitis durch Ipilimumab) haben wichtige Impulse aus der Dermatologie erhalten.14,15

Literatur:

1 Krause W: Andrologie in der Dermatologie – Entstehung und Entwicklung. derm 2011; 17: 1-5 2 Schirren C: Andrologie in der Dermatologie, in: Stüttgen G (Hg.): Standort und Ausblick der deutschsprachigen Dermatologie. Berlin: Grosse, 1989 3 Schill WB, Köhn FM: Andrologie: Geschichtlicher Rückblick und zukünftige Entwicklung. In: Konz B, Plewig G (Hg.): Fortschritte der Dermatologie. Darmstadt: Steinkopff, 2002. 219-27 4 Weidinger S et al.: Prostate-specific antigen as allergen in human seminal plasma allergy. J Allergy Clin Immunol 2006; 117: 213-5 5 Köhn FM et al.: Dermatologische Erkrankungen und Sexualität. Wie geht man vor? Hautarzt 2015; 66: 907-12 6 Meeuwis KA et al.: Quality of life and sexual health in patients with genital psoriasis. Br J Dermatol 2011; 164: 1247-55 7 Goulding JM et al.: Erectile dysfunction in patients with psoriasis: increased prevalence, an unmet need, and a chance to intervene. Br J Dermatol 2011; 164: 103-9 8 Chung SD et al.: Association of erectile dysfunction with atopic dermatitis: a population-based case-control study. J Sex Med 2012; 9: 679-85 9 Köhn FM, Schuppe HC: Wirkung von Testosteron beim Mann auf Haut und Haare. Internistische Praxis 2015; 55: 841-50 10 Bajaj S et al.: Total body skin examination practices: a survey study amongst dermatologists at high-risk skin cancer clinics. Dermatol Pract Concept 2019; 9: 132-8 11 Köhn FM et al.: Hauterkrankungen am äußeren männlichen Genitale – Teil 1. Der Urologe 2016; (a) 55: 829-42 12 Köhn FM et al.: Hauterkrankungen am äußeren männlichen Genitale – Teil 2. Der Urologe 2016; (b) 55: 981-95 13 Köhn FM, Schuppe HC: Der Einfluss von Umweltfaktoren und Lebensstil auf die männliche Fertilität 2021; 54: 260-72 14 Grunewald S, Jank A: New systemic agents in dermatology with respect to fertility, pregnancy, and lactation. J Dtsch Dermatol Ges 2015; 13: 277-89 15 Weidner T, Paasch U: Andrologische Beratung bei neuen onkologischen Systemtherapien mit „small molecules“. Hautarzt 2018; 69: 984-90

Das könnte Sie auch interessieren:

Kombinationstherapie mit plättchenreichem Plasma und Hyaluronsäure

Hochwertiges autologes plättchenreiches Plasma (PRP) verfügt von Natur aus über einen komplex zusammengesetzten Cocktail aus zahlreichen bioaktiven Substanzen. Gegenüber dem Vollblut ...

Chronische Wunde – Alltag im Ausnahmezustand?

Chronische Wunden sind nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein „alltägliches“ Problem. Sie durchbrechen Routinen, verändern das Selbstbild und verlangen von den Betroffenen eine ...

Die menschliche Haut in der modernen Kunst

Dr. Ralph Ubl, Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Basel, stellte sich der schwierigen Herausforderung, einem Raum voller erwartungsvoller Dermatologen das Organ Haut ...