Xérose cutanée – les affres de la peau sèche

Chefarzt Dermatologie<br>Universitätsspital Basel<br>Petergraben 4, 4031 Basel<br>E-mail: alexander.navarini@usb.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Près d’une personne âgée de 16 à 70 ans souffre de xérose cutanée, et les personnes dépendantes sont encore plus touchées. Afin de traiter adéquatement les peaux pauvres en hydrolipides, il est important de comprendre leur fonction de barrière naturelle et leurs mécanismes de régulation de l’humidité. La recommandation de traitement comprend alors principalement des produits de soins de la peau contenant de l’urée, mais elle est également basée sur les besoins spécifiques du patient.

Keypoints

-

La xérose cutanée est une maladie très répandue qui a une incidence sur la qualité de vie.

-

Les patients désirent un traitement, mais ont besoin d’être guidés.

-

Les graisses pures sont nocives – éviter l’huile

d’olive pure! -

L’urée est la référence en matière d’hydratation de la peau.

-

La peau du visage s’habitue rapidement au regraissage, contrairement aux extrémités et au tronc.

Une caractéristique décisive de la peau est sa capacité à former une barrière à la fois pour se protéger contre les substances exogènes nocives et pour empêcher la perte d’eau et la déshydratation. Ce n’est pas seulement la structure lipidique et protéique de la couche supérieure de l’épiderme (Stratum corneum, couche cornée) qui y tient une place importante, mais aussi et avant tout les jonctions serrées intercellulaires, p.ex. au moyen de la protéine claudine 1. Le modèle dit «briques et mortier» décrit assez bien la cornée, qui se compose de cornéocytes («briques») et de lipides extracellulaires («mortier»). En effet, il existe entre les cornéocytes un espace intercellulaire de l’ordre du nanomètre, qui est comblé par des lipides tels que les céramides et les acides gras. Il en résulte la barrière lipidique de la peau. Celle-ci est influencée par l’épaisseur de la cornée, le nombre de membranes lipidiques, la structure de la membrane ainsi que la composition lipidique. Toutefois, il existe également d’autres systèmes de barrière de la peau, p.ex. la mélanine contre les rayons UV ou les défensines et les cathélicidines contre les microbes.

Mécanismes de régulation de l’humidité

L’hydratation de la peau est régulée par la transpiration ou le transport transépidermique, l’évaporation passive (perte d’eau transépidermique) et la fixation de l’eau de la couche cornée. Étant donné que la cornée présente un gradient d’eau vers l’extérieur, il y a automatiquement une perte d’hydratation. Le groupe des facteurs naturels d’hydratation (FNH) est capable de fixer l’eau à la surface de la peau grâce à ses propriétés hydrophiles. Parmi eux figurent l’urée et des acides aminés comme l’acide pyroglutamique (AP; 2% du poids sec de la couche cornée!). La filaggrine protéique est également importante ici, en effet, elle est dégradée en acides aminés identiques dans les couches externes de la cornée et est donc essentielle pour une hydratation optimale de la peau. De plus, elle contribue à la formation d’une barrière stable dans les couches internes de la cornée en liant la kératine présente dans le cytosquelette, créant ainsi les cornéocytes caractéristiques.

Définition et étiologie

Près de 30% des 16–70 ans souffrent de xérose cutanée, et la proportion est encore plus élevée parmi les personnes dépendantes. Ce diagnostic dermatologique décrit un état de la peau pauvre en hydrolipides avec une quantité et/ou une qualité réduite de lipides et/ou de substances hydrophiles (FNH). La perturbation de la fonction de barrière naturelle et/ou un manque de facteurs d’hydratation entraînent une hydratation réduite de la peau, qui se manifeste par des symptômes subjectifs (sensation de tension, prurit) et objectifs (peau sèche, squameuse, rugueuse et terne, fissures, manque de souplesse). Cependant, la sécheresse n’est qu’un aspect de la peau affectée. Il est important de distinguer, dans la manifestation clinique, la peau rugueuse de la peau lisse, la peau sèche de la peau hydratée et la peau astéatotique de la peau séborrhéique. Le trait le plus caractéristique est la formation de pellicules, le processus de desquamation de la peau étant perturbé.

Des facteurs tant exogènes qu’endogènes peuvent être impliqués dans le développement d’une xérose cutanée. Les facteurs exogènes incluent:

Facteurs environnementaux: fluctuations de température (chauffage, climatisation), froid, faible humidité de l’air, p.ex. en raison d’un air de chauffage sec;

Facteurs professionnels: travail en milieu humide, contact avec des substances nocives pour la peau, p.ex. chez les coiffeurs;

Comportement de lavage: douches ou bains longs, chauds et très fréquents, utilisation de savons et produits de nettoyage alcalins.

Les facteurs endogènes connus sont les suivants:

-

Maladies dermatologiques: eczéma atopique/autre, ichtyoses, …;

-

Problèmes internes: diabète, insuffisance rénale chronique, hépatopathies, malabsorption, hypothyroïdie, néoplasies, …;

-

Maladies psychiatriques: besoin compulsif de se laver, anorexie, abus;

-

Alimentation: faible consommation de liquides, hypovitaminose;

-

Médicaments: rétinoïdes, stéroïdes, diurétiques, hypolipidémiants, …

Concepts de traitement

Selon une étude menée par des médecins du service de médecine interne de l’Hôpital universitaire de Zurich auprès de 200 patients hospitalisés (Goeksu et al., 2011), 64% des patients souffraient de xérose cutanée. Le désir de bénéficier d’un traitement approprié était très grand, comme pour d’autres dermatoses accompagnées de démangeaisons.

Il a été démontré que la réduction de la barrière cutanée dans le cadre d’une xérose cutanée augmente le risque d’inflammations (eczéma astéatotique, eczéma craquelé). Un traitement adéquat est donc d’autant plus important.

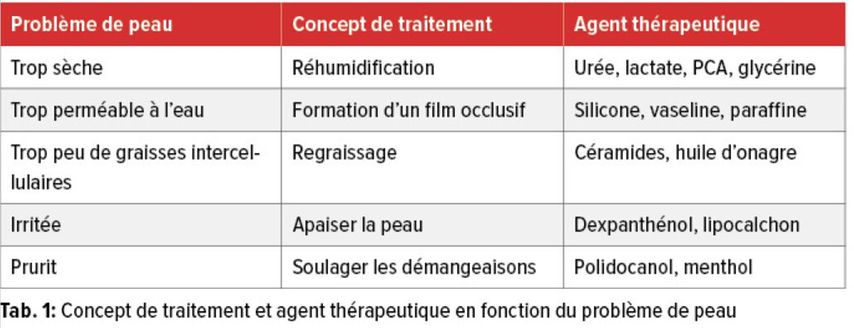

Pour un soulagement durable, un déplacement stable de l’homéostasie de l’humidité est nécessaire au moyen de traitements occlusifs qui réduisent l’évaporation de l’humidité et l’application de substances à rétention d’eau comme le font des FNH tels que l’urée ou le lactate. Les graisses pures telles que l’huile d’olive se traduisent par une réduction immédiate des symptômes, mais ne constituent pas une option de traitement durable. Le Tableau 1 donne un aperçu des concepts de traitement et des agents thérapeutiques correspondants en fonction de la manifestation clinique. Un algorithme de traitement de base comprend le nettoyage du tronc et des membres avec des produits lipophiles, contenant de l’urée ou de la glycérine (pH 4–5) au maximum une fois par jour, des zones intertrigineuses avec des syndets doux une fois par jour (également pH 4–5) ainsi que le soin du tronc et des membres immédiatement après le lavage avec des produits lipophiles contenant 5% d’urée deux fois par jour (zones intertrigineuses non nécessaires) ainsi que l’application de menthol ou de polidocanol pour soulager les démangeaisons. Des facteurs individuels, tels que le surpoids, l’incontinence ou l’hyperhidrose, doivent bien sûr être pris en compte dans la décision de traitement.

Fait intéressant à noter: la peau du visage semble s’habituer au regraissage avec des produits de soin plus rapidement que les extrémités et le tronc, ce qui devrait rendre obsolète l’application quotidienne de crèmes de jour, comme le font 90% des femmes.

La xérose cutanée peut entraîner des fissures profondes, en forme de fentes, et souvent douloureuses de la peau (rhagades), p.ex. au niveau des talons ou de la commissure des lèvres. Ces fissures peuvent être refermées avec des adhésifs liquides tels que le cyanoacrylate d’éthyle, qui se polymérisent rapidement lorsqu’ils entrent en contact avec l’humidité. Cependant, il est toujours important de noter qu’aux abords de la rhagade refermée, des points faibles qui doivent être soumis à un traitement réhydratant à titre de prévention subsistent.

Littérature:

auprés de l'auteur

Das könnte Sie auch interessieren:

Meilleure fonction de la greffe après un don de rein vivant

De nombreux arguments plaident en faveur du don de rein provenant d’un donneur vivant: humains, fonctionnels et économiques. Mais Il faut également penser aux conséquences de l’ ...

Prise en charge clinique de l’AIT, du stroke mimic et de l’AVC caméléon

Dans cet article, nous nous penchons sur les questions suivantes: quand un traitement ambulatoire des patients atteints d’AIT est-il justifiable? Si un patient victime d’un stroke mimic ...

Chatbots in der Medizin

Die künstliche Intelligenz (KI) ist im Begriff, viele Bereiche zu verändern, darunter auch das Gesundheitswesen. Sie bringt vielversprechende Innovationen, aber auch Herausforderungen ...