ECIRS bei komplexer Urolithiasis

Autor:

OA Dr. Michael Abenhardt

Universitätsklinik für Urologie und Andrologie

Landeskrankenhaus Salzburg

E-Mail: m.abenhardt@salk.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die „endoscopic combined intrarenal surgery“ (ECIRS) stellt eine Weiterentwicklung der perkutanen Steintherapie dar. Durch die simultane Nutzung antegrader und retrograder Techniken können höhere Steinfreiheitsraten bei reduzierter Morbidität erreicht werden – insbesondere bei Patienten mit komplexer oder großer Steinlast.

Keypoints

-

Die ECIRS kombiniert einen perkutanen antegraden und einen flexiblen retrograden Zugangsweg in einer Sitzung.

-

Sie ist besonders vorteilhaft bei komplexer Steinmorphologie, anatomischen Variationen und Risikopatienten.

-

Die ECIRS ermöglicht höhere Steinfreiheitsraten und einen geringeren Bedarf an Mehrfachzugängen im Vergleich zur PCNL.

-

Die ECIRS ermöglicht eine Reduktion der Komplikationsrate, der OP-Zeit und der Hospitalisationsdauer im Vergleich zur klassischen (prone) PCNL.

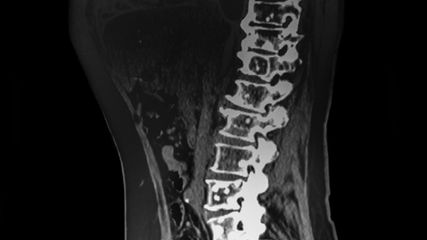

Die Behandlung großer und komplexer Nierensteine stellt nachwievor eine urologische Herausforderung dar. Die perkutane Nephrolithotomie (PCNL) wird in vielen Kliniken als Mini-PNL-Verfahren in der klassischen „Prone“-Bauchlagerung durchgeführt. Im Vergleich hierzu wird die ECIRS bevorzugt in der Galdakao-modifizierten supinen Valdivia-Position (GMSV-Position) durchgeführt. Diese Art der Lagerung erlaubt einen gleichzeitigen Zugang über den perkutanen und den retrograden Weg. Die simultane Anwendung von Mini-PNL und klassischer flexibler Ureterorenoskopie ermöglicht eine sichere perkutane Nierenpunktion unter endoskopischer Kontrolle sowie eine umfassende visuelle Kontrolle aller Kelchgruppen. Dadurch kann die Steinfreiheitsrate signifikant verbessert und die Notwendigkeit von Mehrfachzugängen sowie Reinterventionen reduziert werden.

GMSV-Position: geringeres Risiko für Lagerungsschäden

In einer prospektiven Studie mit 127 Patienten zeigten Scoffone et al. im Jahr 2008 die Vorteile der ECIRS in der GMSV-Position.1 Vor allem bei adipösen Patienten führt die Rückenlagerung zu einem höheren Patientenkomfort und damit aus anästhesiologischer Sicht zu weniger kardiovaskulären und respiratorischen Problemen. Das Risiko von Lagerungsschäden, inklusive einer Plexus-brachialis-Lähmung oder Wirbelsäulenverletzungen bis hin zur Paraplegie, ist geringer, als bei der Prone-Lagerung.

Die retrograde URS vor perkutaner Nephrolitholapaxie ist nicht zeitaufwendig und ermöglicht eine primäre Evaluierung der intrarenalen endoluminalen Anatomie sowie der Nephrolithiasis. So wurden fünf Patienten von der Studie ausgeschlossen, da bei ihnen anstelle der geplanten ECIRS lediglich eine flexible Ureterorenoskopie (RIRS) ausreichte, um eine Steinfreiheit zu erreichen. Die Live-Beurteilung der intrarenalen Anatomie mittels URS ermöglicht zudem einen präziseren und sicheren perkutanen Zugangsweg bei gleichzeitig geringerer Röntgenbelastung. So erfolgen unter endoskopischer Kontrolle die Punktion, die antegrade Drahtanlage sowie schließlich die Bougierung und das Eingehen mittels Nephroskop. Zudem ist die RIRS während der ECIRS von Vorteil, um Konkremente in perkutan-antegrad schlecht zugänglichen Kelchen zu erreichen oder um Konkremente zu identifizieren, welche parallel zum perkutanen Zugangsweg liegen. Damitkönnen der Aufwand und die Morbidität von Multitrakt-PNL vermieden werden. Gleichzeitig erleichtert die RIRS die Spülung der Nierenhohlräume und verhindert das Abrutschen von Steinfragmenten in den Ureter während der Lithotripsie.

Studiendaten zur ECIRS

Dass die retrograde URS der antegraden URS im Rahmen der PNL zur Detektion von Restfragmenten überlegen ist, zeigt eindrucksvoll die prospektive Analyse von Gökce et al. Die retrograde Kontrolle im Rahmen von ECIRS erreichte signifikant mehr Kelchgruppen (95% vs. 74%) und detektierte doppelt so viele Reststeine wie der antegrade Zugang allein.2 Damit wird die Notwendigkeit zusätzlicher Bildgebung und Reinterventionen reduziert.

Hamamoto et al. verglichen in einer retrospektiven Analyse aus dem Jahr 2014 bei 161 Patienten die Mini-ECIRS mit der Mini-PCNL (18F-Trakt) sowie mit der konventionellen PCNL (30F).3 Die Mini-ECIRS zeigte einen signifikanten Vorteil gegenüber der Mini-PCNL sowie gegenüber der konventionellen PCNL im Hinblick auf die initiale Steinfreiheitsrate (81,7% vs. 38,9% vs. 45,1%) undauf die Operationsdauer (120,5 min vs. 181,9 min vs. 134,1 min).

In einer groß angelegten retrospektiven Multicenterstudie aus Japan untersuchten Ito et al. über 500 Fälle von Mini-ECIRS hinsichtlich Faktoren, die die OP-Dauerund damit auch das OP-Risiko beeinflussen.5 Dabei zeigte sich, dass eine hohe Steinlast, ein hoher BMI, ein größere Anzahl der betroffenen Kelchgruppen und die Punktion der oberen Kelchgruppe zu einer signifikant längeren Eingriffszeit führen. Septischer Schock nach Mini-ECIRS wurde nur bei Operationszeiten von ≥120 Minuten beobachtet, was darauf hindeutet, dass eine längere Operationsdauer auch bei Mini-ECIRS mit schweren perioperativen Komplikationen assoziiert ist.

In der Metaanalyse von Anderson et al. führten die Autoren eine umfassende Literaturauswertung von 157 wissenschaftlichen Arbeiten zur ECIRS durch, die zwischen 2008 und 2024 veröffentlicht wurden.4 Bezüglich der Steinfreiheitsrate zeigte die ECIRS im Vergleich zur klassischen PCNL eine um ca. 68% höhere Wahrscheinlichkeit für Steinfreiheit nach dem ersten Eingriff. Die Gesamtrate an Komplikationen war bei der ECIRS niedriger als bei der PCNL. Insbesondere Blutverlust, Transfusionsbedarf und postoperative Infektionen waren reduziert. Auch die Krankenhausverweildauer war bei der ECIRS tendenziell kürzer.

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass insbesondere in schwierigen anatomischen Situationen – etwa bei Nieren mit Anomalien, Steinrezidiven oder bei Transplantatnieren – die ECIRS sicher und effektiv durchgeführt werden kann.

Ausblick

Die Integration neuer Technologien wie miniaturisierter URS-Instrumente, die Verwendung von „suction sheaths“ und verbesserte Bildgebung werden die ECIRS in Zukunft noch sicherer und effizienter machen.

Literatur:

1Scoffone CM, Cracco CM: ECIRS in Galdakao-modified supine Valdivia position: A new standard for PNL? Eur Urol 2008; 54(6): 1393-403 2 Gökce MI et al.: Retrograde vs. antegrade flexible nephroscopy for detection of residual fragments following PNL. Int Braz J Urol 2019; 45(3): 581-7 3 Hamamoto S et al.: Endoscopic combined intrarenal surgery for large calculi: simultaneous use of flexible ureteroscopy and mini-percutaneous nephrolithotomy overcomes the disadvantageous of percutaneous nephrolithotomy monotherapy. J Endourol 2014; 28(1): 28-334 Pellanda A et al.: ECIRS: Best practices and futureperspectives. Int Braz J Urol 2024; 50(6): 714-26 5 Ito H et al.: Factors influencing operative time in mini-ECIRS. Sci Rep2024; 14(1): 27857

Das könnte Sie auch interessieren:

ADT + ARPI beim metachronen, oligometastasierten Prostatakarzinom

Das metachrone, oligometastasierte Prostatakarzinom stellt eine klinisch besonders relevante Patientengruppe dar, die von einer frühen systemischen Therapiekombination aus ADT plus ...

Ausbildung: Die nächste Generation kommt

Im Rahmen der Session „Die nächste Generation“ wurde gemeinsam mit anderen spannenden Themen auch das Erlernen der Roboterchirurgie im Rahmen der Ausbildung dargestellt. Mehrere ...

Aktuelles und Zukunftsaussichten zur 177Lutetium-PSMA-Radioligandentherapie

177Lutetium-PSMA (177Lu-PSMA) ist eine zielgerichtete Therapieoption zur Behandlung des metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms (mCRPC). Die Therapie wirkt gezielt über ...