Vielversprechende Ergebnisse zu gynäkologischen Malignomen

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Alexander Reinthaller

Gynecologic Cancer Unit, CCC Vienna

Universitätsklinik für Frauenheilkunde

Medizinische Universität Wien

Das diesjährige Meeting der American Society of Clinical Oncology (ASCO) bot eine Vielzahl interessanter Daten zu gynäkologischen Malignomen. Besprochen wurden unter anderem Poly(ADP-Ribose)-Polymerase(PARP)-Inhibitoren in der Erstlinientherapie des fortgeschrittenen Ovarialkarzinoms und der Einsatz von Avelumab bei gegen eine Monochemotherapie resistenten gestationalen Trophoblasttumoren (GTT).

Keypoints

-

Die sekundäre Zytoreduktion führt beim platinsensitiven Rezidiv eines Ovarialkarzinoms in ausgewählten Fällen (positiver AGO-Score) zu einer signifikanten Verlängerung des Gesamtüberlebens (>12 Monate). Voraussetzung ist allerdings eine R0-Resektion.

-

PARP-Inhibitoren sind in der Erstlinientherapie des fortgeschrittenen Ovarialkarzinoms angekommen. Eine entsprechende Patientenselektion ist notwendig, um nicht wieder nach dem Gießkannenprinzip zu agieren.

-

Die sequenzielle Chemo- und Strahlentherapie könnte im postoperativen Setting bei Patientinnen mit frühem Zervixkarzinom und Risikofaktoren die neue Standardtherapie sein.

-

Die Kombination von Trabectedin und Doxorubicin hat hohe Effektivität beim rezidivierten und/oder metastasierten ULMS und STLMS als Erstlinientherapie gezeigt. Die chirurgische Resektion von Residualtumor, wo immer möglich, verbessert die Prognose erheblich.

-

Avelumab zeigte eine hohe Effektivität bei gegen eine Monochemotherapie resistenten GTT.

Ovarialkarzinom

Die wohl bedeutendste Studie für das Ovarialkarzinom war die StudieDESKTOP III. Die Rationale für diese Studie war, nach DESKTOP I und II den Stellenwert einer sekundären Zytoreduktion in einem ausgewählten Patientenkollektiv zu erfassen.Die letzte publizierte Studie (GOG213) bei einem nicht selektionierten Patientenkollektiv zeigte bezüglich des progressionsfreien Überlebens (PFS) und des Gesamtüberlebens keinen Unterschied zwischen Patientinnen, die eine sekundäre Zytoreduktion mit anschließender Chemotherapie erhielten, und jenen, die eine alleinige Chemotherapie erhielten.

DESKTOP III inkludierte Patientinnen, die an einem platinsensitiven Rezidiv eines Ovarialkarzinoms erkrankt waren, die ein platinfreies Intervall von >6 Monaten aufwiesen und einen positiven AGO-Scorehatten (Performance Status ECOG 0, ≤500ml Aszites, R0-Resektion bei Erstoperation). Patientinnen wurden dann prospektiv in 2 Gruppen randomisiert. Eine Gruppe erhielt eine alleinige Chemotherapie, die andere Gruppe eine sekundäre Zytoreduktion mit anschließender gleichartiger Chemotherapie. Eine platinhaltige Kombinationschemotherapie wurde empfohlen. Primärer Studienendpunkt war das Gesamtüberleben.

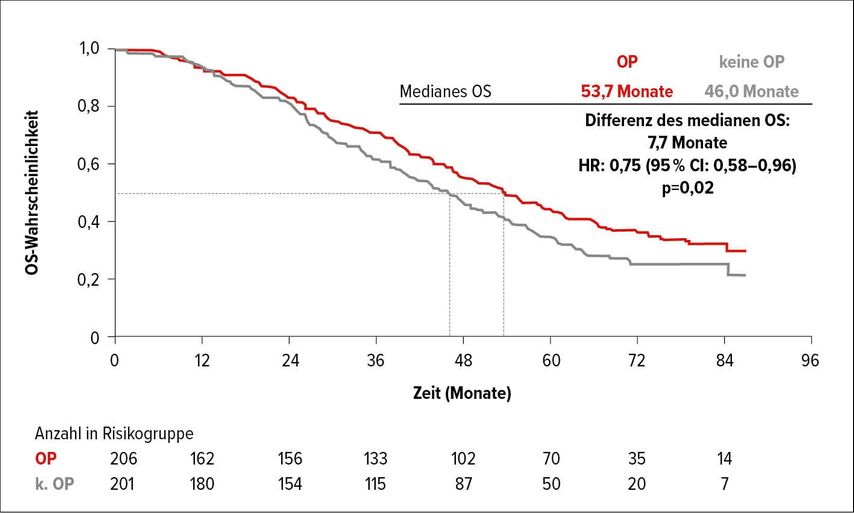

407 Patientinnen wurden eingeschlossen. Von den 206 Patientinnen in der Operationsgruppe wurden 187 (91%) tatsächlich operiert, wobei bei 75% eine R0-Resektion gelang. Knapp 90% aller Patientinnen erhielten eine platinhaltige Chemotherapie. Die Überlebensanalyse zeigte einen Vorteil der operierten Patientinnen von 53,7 Monaten vs. 46,2 Monate (HR: 0,76, 95% CI: 0,59–0,95, p=0,03; Abb. 1). Das mediane PFS war 18,4 vs. 14 Monate (HR: 0,66, 95% CI: 0,54–0,82, p<0,001). Die Analyse der R0-resezierten Patientinnen zeigte einen Überlebensvorteil von 60,7 Monaten vs. 46,2 Monate, d.h. einen Vorteil von mehr als 12 Monaten. Andererseits hatten Patientinnen, die nicht R0-reseziert werden konnten, sogar einen Überlebensnachteil (medianes Überleben 28,8 Monate). Re-Laparotomien waren bei 3,7% der operierten Patientinnen erforderlich. Andere Grad-3/4-Nebenwirkungen waren in beiden Gruppen annähernd gleich. Die Studie zeigt einen klinisch relevanten Vorteil bei Patientinnen nach sekundärer Zytoreduktion beim Gesamtüberleben und PFS für Patientinnen mit einem platinfreien Intervall von >6 Monaten und einem positiven AGO-Score. Dieser Vorteil ließ sich jedoch nur bei Patientinnen mit einer R0-Resektion nachweisen. Die Ergebnisse zeigen, dass die richtige Patientenselektion z.B. durch den AGO-Score und die Behandlung in einem Zentrum mit entsprechender chirurgischer Expertise verbunden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einer R0-Resektion von entscheidender Bedeutung ist.

Abb. 1: Gesamtüberleben von Patienten mit platinsensitivem Rezidiv eines Ovarialkarzinoms unter alleiniger Chemotherapie oder chirurgisch-zytoreduktiver Therapie mit anschließender Chemotherapie. Modifiziert nach du Bois A et al. 2020

PARP-Inhibitoren in der Erstlinie

Eine weitere Studie beschäftigte sich mit der Interpretation der neuesten Daten zu Poly(ADP-Ribose)-Polymerase(PARP)-Inhibitoren in der Erstlinientherapie beim fortgeschrittenen Ovarialkarzinom. Dazu wurde ein Populations-adjustierter indirekter Behandlungsvergleich von PARP-Inhibitoren mit und ohne Bevacizumab (BEV) und Bevacizumab allein durchgeführt. Die zugrunde liegenden Datensätze entstammen der PAOLA1- und der PRIMA-Studie. Aus der PAOLA1-Studie wurde das der PRIMA-Studie entsprechende Patientenkollektiv extrahiert und dem PRIMA-Kollektiv gegenübergestellt. 532 Patientinnen der PAOLA1-Studie entsprachen den 733 PRIMA-Patientinnen. Es zeigte sich, dass die Kombination von BEV + Olaparib das PFS gegenüber Niraparib bzw. BEV allein in einem nach Biomarkern unselektionierten Patientenkollektiv verlängert (medianes PFS 21,4 vs. 13,8 vs. 16,0 Monate). In der „homologous recombination deficiency“(HRD)-positiven Kohorte verlängert Niraparib das mediane PFS gegenüber BEV allein und die Kombination von BEV+ Olaparib das PFS gegenüber Niraparib bzw. BEV allein (medianes PFS 36,0 vs. 22,0 vs. 17,6 Monate). In derHRD-negativen Kohorte verlängerte die Kombination von BEV + Olaparib und BEV allein das mediane PFS gegenüber Niraparib allein. Zwischen BEV allein und der Kombination von BEV + Olaparib war kein Unterschied (medianes PFS 15,9 vs. 15,0 vs. 8,1 Monate). Zusammenfassend kann man sagen, dass eine HRD-Testung (die derzeit mangels Kostenabdeckung nicht zur Verfügung steht) für eine richtige Patientenselektion wesentlich wäre. Zu erwähnen sind auch noch die Limitationen dieser Studie: Wenn auch populationsadjustiert nach entsprechenden Matchingkriterien, so handelt es sich dennoch um einen studienübergreifenden Vergleich. Bestimmte Fehlerquellen wie z.B. das unterschiedliche Intervall im Tumorstaging sind naturgemäß auch nicht durch entsprechende Matchingkriterien auszugleichen und können die Daten beeinflussen.

Zervixkarzinom

Der STAR-Trial, eine 3-armige, prospektive, randomisierte Phase-III-Studie, untersuchte bei Patientinnen mit radikal operiertem Zervixkarzinom der Stadien IB1–IIA2 mit zusätzlichen Risikofaktoren die adjuvante Behandlung mit pelviner Strahlentherapie (50Gy) alleine (RT), mit konkomitanter Chemo-/Strahlentherapie mit 30–40mg/m2 Cisplatin (CCRT) und mit sequenzieller Chemo-/Strahlentherapie mit 2 Zyklen Paclitaxel (135–175mg/m2 über 3h) und Cisplatin (60–75mg/m2) gefolgt von pelviner Strahlentherapie (50Gy) gefolgt von weiteren 2 Zyklen Chemotherapie (SCRT). Zusätzliche Risikofaktoren waren Gefäßeinbrüche (LVSI), Parametrienbefall oder Tumor am Resektionsrand, tiefe Stromainvasion und Lymphknotenmetastasen. Primärer Studienendpunkt war das krankheitsfreie Überleben (DFS), sekundäre Endpunkte waren Gesamtüberleben (OS), metastasenfreies Überleben (DRS), Toxizität und Lebensqualität. In der „Intentiontotreat“ (ITT)-Population waren 1048 Patientinnen. Die Patientencharakteristika waren bis auf die Lymphknotenmetastasierung ausgeglichen. In der Gruppe der RT waren signifikant weniger Patientinnen mit Lymphknotenmetastasen. Das DFS wurde in der ITT (HR: 0,52, 95% CI: 0,35–0,76 für SCRT vs. RT; und HR: 0,65; 95% CI: 0,44–0,96 für SCRT vs. CCRT) und in der Per-Protocol(PP)-Population (HR: 0,47, 95% CI: 0,30–0,74 für SCRT vs. RT; und HR: 0,67, 95% CI: 0,39–1,14 für SCRT vs. CCRT) durch die Gabe einer sequenziellen Chemotherapie verlängert. Auch das OS war in der SCRT im Vergleich zur Gruppe mit RT und CCRT länger. Bei einer Subgruppenanalyse zwischen der Hochrisikogruppe (Lymphknotenmetastasen, Parametrienbefall, positive Resektionsränder) und Intermediärrisikogruppe (tiefe Stromainvasion, LVSI) zeigte sich, dass die Patientinnen in der Hochrisikogruppe besonders von einer SCRT bzgl. des DFS profitierten (HR: 0,50, 95% CI: 0,27–0,93 für SCRT vs. RT; HR: 0,51, 95% CI: 0,29–0,88 für SCRT vs. CCRT). Dies traf auch für das metastasenfreie Überleben zu (HR: 0,34, 95% CI: 0,15–0,78 für SCRT vs. RT; HR: 0,34, 95% CI: 0,16–0,73 für SCRT vs. CCRT). Die Toxizität war in den Chemotherapiearmen vor allem bzgl. Hämatoxizität, Nausea und Erbrechen wie erwartet höher, ließ sich aber mit der üblichen Begleitmedikation gut beherrschen.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass in einem postoperativen Setting die SCRT gegenüber RT und CCRT das DFS verlängerte. Die SCRT senkte auch das Risiko, an der Erkrankung zusterben. Insbesondere die Hochrisikopopulation profitierte besonders im Hinblick auf das DFS und das metastasenfreie Überleben. In der Gruppe mit intermediärem Risiko war zumindest ein Trend in Richtung SCRT zu erkennen. Die SCRT könnte also ein neuer Standard in der postoperativen adjuvanten Therapie des Zervixkarzinoms sein.

Leiomyosarkom

Interessante Daten zeigte die Auswertung der Langzeitergebnisse der LMS-02-Studie. Diese einarmige Phase-II-Studie untersuchte die Effektivität der Kombination Doxorubicin und Trabectidin als Erstlinientherapie bei nicht resezierbarem Rezidiv und/oder metastasiertem uterinem (ULMS) und Weichteilleiomyosarkom (STLMS). Die Patienten erhielten 60mg/m2 Doxorubicin und 1,1mg/m2 Trabectidin alle 3 Wochen für 6 Zyklen. Eine chirurgische Resektion von Resttumor war erlaubt. Primärer Endpunkt war die Krankheitskontrollrate bestehend aus objektivem Ansprechen und Krankheitsstabilisierung. Sekundäre Endpunkte waren das PFS nach 12 Wochen, Gesamtüberleben, Dauer des Ansprechens und Toxizität. Die Ansprechraten (ORR) und die Krankheitskontrollrate (DCR) waren nach der ersten Auswertung ermutigend (ORR 59,6% und DCR 87,2% bei ULMS, ORR 39,3% und DCR 91,8% bei STLMS). Nach einer medianen Beobachtungszeit von nun 7,1 und 7,2 Jahren fanden sich ein medianes PFS von 8,3 (ULMS) und 12,9 Monaten (STLMS) und ein medianes Gesamtüberleben von 27,5 (ULMS) und 38,7 (STLMS) Monaten. Einen großen Einfluss hatte die chirurgische Entfernung von Resttumor. Bei zwar kleinen Zahlen lagdie Gesamtüberlebensrate bei ULMS nach 2 Jahren bei 55,3% ohne und bei 75% mit Chirurgie. Das mediane Überleben betrug 26,6 Monate ohne und war noch nicht erreicht mit Chirurgie. Ähnlich waren die Ergebnisse beim STLMS: 65,3 %ohne Chirurgievs. 100% mit Chirurgie nach 2 Jahren, das mediane Überleben war 34,8 Monate vs. nicht erreicht. Die Kombination von Doxorubicin und Trabectedin bei dem beschriebenem Patientenkollektiv zeigte eine erstaunliche Effektivität. Eine chirurgische Resektion von Resttumor führte zu einer deutlichen Steigerung des PFS und OS. Die Prognose bei ULMS ist schlechter als diebei STLMS.

Gestationale Trophoblasttumoren

Trophimmun ist die erste Studie, die eine Checkpoint-Inhibitor-Therapie (CPI) bei Monochemotherapie-resistenten gestationalen Trophoblasttumoren (GTT) untersucht. Die Rationale für den Einsatz von CPIs bei GTT ergibt sich aus der hohen natürlichenExpression von PD-L1 in allen Trophoblastgeweben. Einige Fallberichte zeigten teilweise eine erstaunliche Wirkung von CPI bis hin zur Heilung von Patientinnen mit eigentlich infauster Prognose. Als CPI wurde der „Programmed death ligand 1“(PD-L1)-Inhibitor Avelumab eingesetzt. Der primäre Studienendpunkt war die Normalisierung des humanen Choriongonadotropin(HCG)-Wertes. 15 Patientinnen mit einem GTT konnten in die Studie eingeschlossen werden. Die FIGO-Scores waren bis 4 in 33,3%, 5–6 in 46,7% und ≥7 in 20,0%. Die Dosierung von Avelumab war 10mg/kg KG alle 2 Wochen bis zur Normalisierung des HCG-Wertes, gefolgt von 3 Konsolidierungszyklen. 8 Patientinnen zeigten eine Normalisierung des HCG-Wertes. Bei keiner dieser Patientinnen trat ein Rezidiv auf. 5 Patientinnen, die wegen einer Resistenz gegen zwei Monochemotherapien oder einem HCG >1000IU/L eine Polychemotherapie erhalten hätten sollen, wurden erfolgreich mit Avelumab behandelt. Bei 7 Patientinnen trat keine Normalisierung des HCG-Wertes ein. Die Patientinnen wurden in der Folgeentweder mit einer Mono- oder einer Polychemotherapie behandelt. Eine Patientin wurde hysterektomiert. Das Gesamtüberleben betrug bis dato 100%. Zusammenfassend konnte bei ca. 50% der Patientinnen nach Entwicklung einer Resistenz gegen eine Monochemotherapie eine Normalisierung der HCG-Werte erzielt werden. Bislangkonnte kein Rezidiv beobachtet werden, womit eine Heilung wahrscheinlich ist. Zumindest 33% der Patientinnen konnte dadurch eine belastende und toxische Polychemotherapie erspart werden. Die Verträglichkeit der Avelumabtherapie war ausgezeichnet. CPI könnten demnach eine neue Option in der Behandlung von gegen eine Monochemotherapie resistenten GTTsein.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen

Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...