Update Pankreaskarzinom: Chirurgie

Autor:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Függer

Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Gefäß- und Transplantationschirurgie

Ordensklinikum Linz

Die Chirurgie ist der einzige kurative Therapieansatz beim Pankreaskarzinom. Interdisziplinäre Konzepte mit neoadjuvanter Therapie steigerten einerseits die Resektionszahlen, andererseits auch die Komplexität der Operationen mit Ausdehnung auf Gefäßresektionen. Aktuell stellen sich daher die Fragen, welche Patienten von einer Operation nach neoadjuvanter Therapie profitieren und wie es um die Ergebnisqualität der erweiterten Pankreaschirurgie steht.

Keypoints

-

Im Mittelpunkt der Ergebnisqualität stehen die Pankreasfistel und Vermeidungsstrategien mit Risikostratifizierung bei der Pankreasanastomose.

-

Während der Stellenwert der neoadjuvanten Therapie beim lokal fortgeschrittenen Karzinom State of the Art ist, sind die Beurteilung des Ansprechens auf die neoadjuvante Therapie, das optimale Regime und die Selektionskriterien für die Resektion Thema der aktuellen Studien.

-

Ein Abfall von CA 19–9 und fehlender Progress unter Therapie in der CT sind aktuell gültige Kriterien zur Resektion.

Ergebnisqualität

Die vergangenen zwei Jahrzehnte waren durch eine Senkung der postoperativen Mortalität gekennzeichnet. Die Benchmark für die postoperative Mortalität liegt für die standardmäßige Pankreaskopfresektion bei 3%, bei den erweiterten Resektionen bei 5%. Trotz dieser bedeutenden Fortschritte ist die perioperative Morbidität, insbesondere die Inzidenz von Pankreasfisteln, relativ unverändert geblieben.

Die Pankreasfistel gilt als die potenziell schwerwiegendste Komplikation in der Pankreaschirurgie und ist für etwa die Hälfte der postoperativen Sterblichkeit verantwortlich. In einer Metaanalyse anhand von 52185 Patienten mit Pankreasresektionen lag die Gesamtmortalität bei 2,3%. 1,0% war kausal im Zusammenhang mit einer Pankreasfistel gestorben. Weiches Pankreasgewebe und ein enger Pankreasgang sind als Risikofaktoren für die Entwicklung einer postoperativen Fistel bekannt.

Mehrere Scores zur Risikoabschätzung, wann es zu einer Fistel kommt, wurden publiziert. Der bekannteste davon ist der Fistula Risk Score, der leicht intraoperativ bestimmt werden kann. Nachdem die Risikofaktoren für eine Pankreasfistel präoperativ nicht beeinflussbar sind, ergibt sich intraoperativ entweder die Möglichkeit, die Pankreasanastomose mit Wissen um das hohe Risiko anzulegen oder den Eingriff auf eine totale Pankreatektomie zu erweitern und damit die Pankreasanastomose überhaupt zu vermeiden.

Ob mit der Strategie einer totalen Pankreatektomie die postoperative Morbidität und Mortalität tatsächlich vermindert werden können und welche Konsequenzen sich für die Lebensqualität im weiteren Verlauf ergeben, hat eine aktuelle Studie aus Verona untersucht.1 Bei einer vergleichbaren Mortalität von 3 bzw. 4% lag die Rate an Major-Komplikationen (19 vs. 31%), Sepsis (10 vs. 31%) und intraabdominellen Abszessen (13 vs. 28%) bei den Patienten mit totaler Pankreatektomie signifikant niedriger. Demgegenüber schnitten aber bei der Untersuchung der Lebensqualität die Patienten, bei denen der Pankreasrest anastomosiert wurde, sowohl bezüglich Enzymsubstitution als auch der Insulinpflicht deutlich besser ab. Während in der Anastomosengruppe nur 9% Insulin brauchten, waren es bei der totalen Pankreatektomie klarerweise 100%.

Pankreasfisteln führen häufig zu Infektionen, was prognostisch ungünstig ist. Loos et al. fanden bei 82% der Pankreasfisteln Keime, vor allem Enterokokken, E. coli und Candida. Die Mortalität bei Pankreasfisteln mit Keimnachweis lag bei 19,5% im Vergleich zu 4,3% bei sterilen Pankreasfisteln signifikant höher, ebenso die Inzidenz an postoperativer Sepsis.2

Neoadjuvante Therapie

Die neoadjuvante Therapie hat beim Pankreaskarzinom seit einigen Jahren einen evidenzbasierten Stellenwert und wird in den verschiedenen Leitlinien bei lokal fortgeschrittenen grenzwertig operablen oder primär lokal inoperablen Tumoren empfohlen. Inwieweit eine neoadjuvante Therapie auch bei primär resektablen Tumoren verbesserte onkologische Ergebnisse bringt, ist seit Jahren in Diskussion.

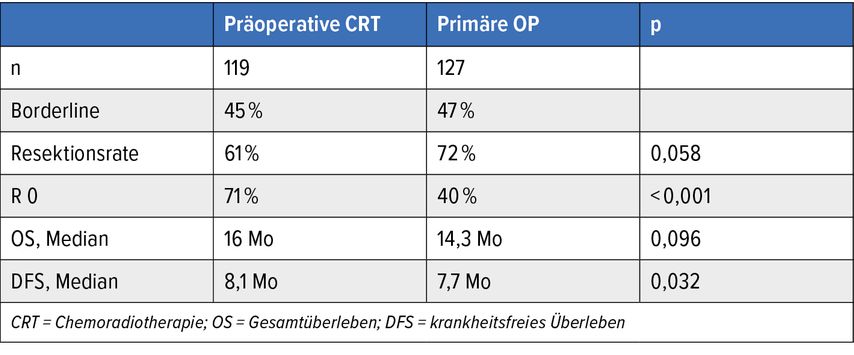

Die erste prospektive, randomisierte Studie dazu kommt aus Holland.3 In einer multizentrischen Studie wurden Patienten mit primär resektablen Pankreaskarzinomen entweder einer präoperativen Chemoradiotherapie mit nachfolgender Operation oder einer primären Operation unterzogen. Die Rate an histologisch kompletten Resektionen (R 0) war mit 71% gegenüber 40% in der neoadjuvanten Patientengruppe signifikant besser. Kein Unterschied fand sich allerdings beim Gesamtüberleben mit median 16 gegenüber 14,3 Monaten. Auffällig ist auch, dass nur 61% der Patienten in der neoadjuvanten Gruppe tatsächlich reseziert wurden, gegenüber 72% in der primären OP-Gruppe. Die Ergebnisse der holländischen Studie zeigen keinen überzeugenden Vorteil der neoadjuvanten Therapie bei primär resektablen Patienten (Tab. 1).

Tab. 1: Präoperative Chemoradiotherapie vs. primäre Resektion im PREOPANC Trial (modifiziert nach Versteijne E et al.)3

Einschränkend ist festzuhalten, dass neben primär resektablen Patienten auch knapp die Hälfte präoperativ als grenzwertig operabel eingestuft wurde. Durch diese Vermischung von unterschiedlichen Resektabilitätsstadien ist die Aussagekraft der Studie eingeschränkt.

Die Mayo Clinic publizierte nach total neoadjuvanter Therapie ausgezeichnete onkologische Ergebnisse bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom. Die dahinterstehende Hypothese ist, dass durch eine neoadjuvante Chemotherapie gefolgt von einer Chemoradiotherapie sowohl Mikrometastasen als auch der lokale Tumor erreicht werden. In dieser konsekutiven Serie von 194 Patienten wurde eine histologisch komplette Resektion bei 94% und eine Major-Response auf die neoadjuvante Therapie bei 39% beobachtet. Das mediane Gesamtüberleben lag bei 58,8 Monaten, das 3-Jahres-Überleben bei 62%. Es sind dies die besten Überlebensdaten, die beim lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzinom bisher veröffentlicht wurden. Prognostisch signifikant waren eine Chemotherapiedauer von zumindest 6 Zyklen, ein Abfall des Tumormarkers CA 19–9 und eine Major-Response bei der pathologischen Aufarbeitung.4

Die prognostische Bedeutung eines Abfalls von CA 19–9 unter einer neoadjuvanten Therapie zeigt auch eine französische Studie der Universitäten von Marseille und Rennes. Patienten mit lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom mit erweiterter Pankreatektomie und Gefäßresektion zeigten ein signifikant längeres Überleben, wenn nach der neoadjuvanten Therapie CA 19–9 unter 450U/ml absank.5

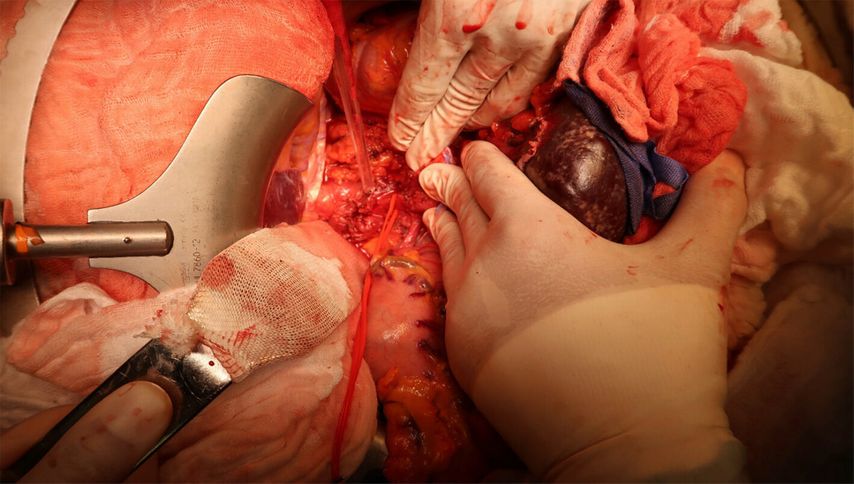

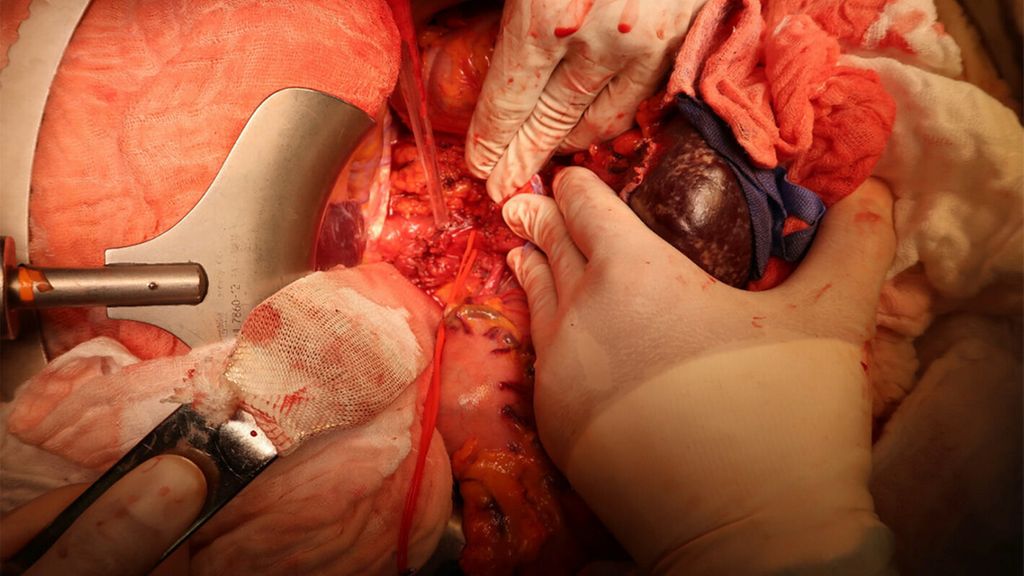

Den Stellenwert eines multimodalen Konzepts mit neoadjuvanter Therapie und ausgedehnten chirurgischen Resektionen zeigen auch zwei Publikationen zur erweiterten distalen Pankreatektomie mit Resektion des Truncus coeliacus (Appleby-Operation). Dieser auch in Zentren seltene Eingriff ermöglicht Resektionen bei Karzinomen des Pankreaskorpus mit Infiltration des unmittelbar dorsal gelegenen Truncus coeliacus. Mit neoadjuvanter Therapie und Operation wird ein längeres Überleben als nach alleiniger Chirurgie erzielt (43,5 Monate vs. 8,0 Monate).6 Abbildung 1 zeigt den Operationssitus dieser seltenen und komplexen Operation bei einem Patienten aus dem Ordensklinikum Linz.

Eine der brennendsten Fragen ist derzeit sicherlich, welche Patienten mit lokal fortgeschrittenem Pankreaskarzinom von einer neoadjuvanten Therapie so profitieren, dass sie nachher erfolgreich radikal operiert werden können. Die Schwankungsbreite der Resektionsraten ist enorm. In einem Review von Hank wird sie mit 4–78% angegeben.7 Der Grund dafür sind einerseits inhomogene Patientenkollektive bezüglich Resektabilitätsstatus, Art und Dauer der neoadjuvanten Therapie, Indikationsstellung und Resektionstaktik, aber auch Unterschiede im Ansprechen auf die Chemotherapie sowie tumorbiologische Faktoren. In den aktuellen Publikationen werden als Selektionskriterien für einen Resektionsversuch vor allem ein Rückgang des Tumormarkers CA 19–9 und ein fehlender Hinweis auf Progress in der CT gesehen. Wir wissen aber, dass Pankreaskarzinome in ihrer Zusammensetzung aus Tumorzellen und Stroma sehr inhomogen aufgebaut sind und z.B. Analysen von ctDNA (zirkulierender Tumor-DNA) oder sub-TMEs („subtumor microenvironment“) prognostische Kriterien aufzeigen. Hier ist in naher Zukunft eine verbesserte Stratifizierung und Prognoseabschätzung bei Pankreaskarzinomen zu erwarten.

Literatur:

1 Marchegiani G et al.: High-risk anastomosis vs total pancreatectomy after pancreatoduodenectomy. Ann Surg 2021; online ahead of print 2 Loos M et al.: Postoperative pancreatic fistula: Microbial grwoth determines outcome. Surgery 2018; 164(6): 1185-90 3 Versteijne E et al.: Preoperative chemoradiotherapy versus immediate surgery for resectable and borderline resectable pancreatic cancer: Results of the Dutch Randomized Phase III PREOPANC Trial. J Clin Oncol 2020; (16): 1763-73 4 Truty M et al.: Factors predicting response, perioperative outcomes and survival following total neoadjuvant therapy for borderline/locally advanced pancreatic cancer. Ann Surg Oncol 2021; 273(2): 341-9 5 Garnier J et al.: Pancreatectomy with vascular resection after neoadjuvant FOLFIRINOX: Who survives more than a year after surgery? Ann Surg Oncol 2021; 28(8): 4625-34 6 Truty M et al.: En bloc celiac axis resection for pancreatic cancer. J Am Coll Surg 2020; 231(1): 8-29 7 Hank T et al.: Conversion surgery for advanced pancreatic cancer. J Clin Med 2019; 8(11): 1945

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen

Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...