Schilddrüsenknoten richtig abklären

Autor:

Univ.-Prof. Dr. Michael Krebs

Leiter Schilddrüsenambulanz der Klinischen Abteilung für Endokrinologie & Stoffwechsel

Medizinische Universität Wien

E-Mail: michael.krebs@meduniwien.ac.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Schilddrüsenknoten sind sehr häufig diagnostizierte Veränderungen. Daher ist das Thema in fast allen Bereichen der Medizin von Relevanz. In diesem Artikel werden die wichtigsten Prinzipien bei der individuell an die betroffene Person angepassten Einschätzung, Abklärung und Behandlung zusammengefasst.

Keypoints

-

Schilddrüsenknoten sind in der Praxis sehr häufige Veränderungen.

-

Die klinische Herausforderung besteht in der individuellen Festlegung eines die Gesamtsituation der betroffenen Person berücksichtigenden Behandlungsplans.

-

Gerade bei (älteren) Menschen mit höherem kardiovaskulärem Risiko sowie bei Personen, bei denen die Gabe von jodhaltigem Röntgenkontrastmittel geplant ist, sollte vorab ein autonomes Adenom ausgeschlossen werden.

-

Die Ultraschalluntersuchung und Beurteilung nach definierten Kriterien spielen bei der Dignitätsbeurteilung von Schilddrüsenknoten und der Indikationsstellung zur Durchführung einer minimal invasiven Feinnadelpunktion eine zunehmend wichtige Rolle.

Man kann davon ausgehen, dass im mittleren Lebensalter ca. 50% aller Personen einen im Ultraschall nachweisbaren Schilddrüsenknoten haben. Diese Knoten werden häufig im Rahmen von radiologischen Untersuchungen als Zufallsbefund beschrieben. Die sehr großen knotig veränderten Schilddrüsen sind seit Einführung der Speisesalzjodierung seltener geworden.

Die meisten Schilddrüsenknoten sind symptomlos. Erst bei großen Knoten kann es zu lokalen Beschwerden durch Globusgefühl, Schluckbeschwerden oder Atembeschwerden bei einer Trachealkompression kommen. Neben dem Ausschluss einer klinisch relevanten bösartigen Schilddrüsenerkrankung ist vor allem bei zunehmendem Lebensalter der Ausschluss einer (beginnenden) Funktionsstörung bei autonom hormonproduzierenden Knoten mittels Szintigrafie wichtig. Auch eine latente Hyperthyreose erhöht das Risiko für Osteoporose und kardiovaskuläre Erkrankungen (z.B. Vorhofflimmern) und kann ein Problem bei einer geplanten Röntgen-Kontrastmittelgabe darstellen. Nach der Gabe von jodhaltigem Kontrastmittel ist die Szintigrafie für einige Wochen wegen der durch Jod blockierten Aufnahme des Tracers nicht aussagekräftig, sodass eine Schilddrüsenabklärung vorausschauend geplant werden sollte.

Warum die Ultraschalluntersuchung so wertvoll ist

Der Ultraschall ist die wichtigste Untersuchung zur Diagnose und Beurteilung von Schilddrüsenknoten. Neben der Beschreibung von Größe und Lage des Knotens kann mittels verschiedener sonografischer Kriterien eine erste Dignitätseinschätzung vorgenommen werden.

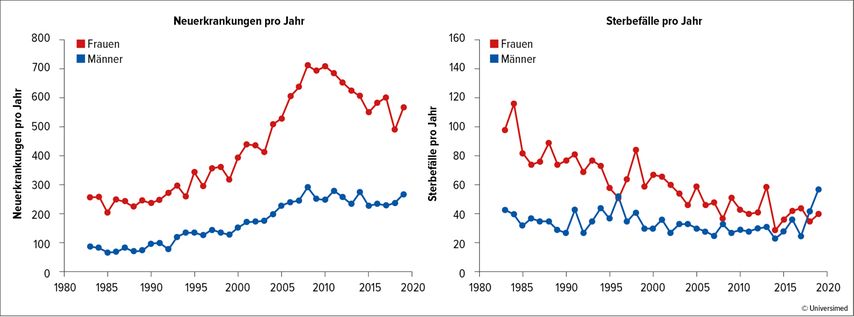

Bis zum Jahr 2010 ist die Zahl der entdeckten Schilddrüsenkarzinome in Österreich vor allem bei Frauen deutlich angestiegen (Abb. 1). Seither haben sich diese Zahlen stabilisiert. Erfreulicherweise sind trotz des beobachteten Anstiegs der Inzidenz an neu entdeckten Schilddrüsenkarzinomen die Sterbefälle aufgrund dieser Erkrankung im gleichen Zeitraum stabil geblieben oder sogar gesunken. Die zunehmende Verbreitung von Ultraschalluntersuchungen der Halsregion in den letzten Jahrzehnten könnte dazu beigetragen haben, dass in den darauffolgenden Jahren vermehrt kleinere Schilddrüsenkarzinome mit guter Prognose entdeckt wurden.

Daten aus Korea zeigen, dass ein unselektives Screening nach Schilddrüsenknoten mittels Ultraschalluntersuchungen zu einer Erhöhung der Anzahl an operierten Patient:innen und der entdeckten kleinen (vorwiegend papillären) Schilddrüsenkarzinome mit generell guter Prognose führte. Die Mortalität bedingt durch bösartige Schilddrüsenerkrankungen in der Bevölkerung blieb niedrig und konnte durch das Screening-Programm nicht relevant beeinflusst werden. Bei unselektivem Vorgehen werden potenziell positive Effekte einer frühzeitigen chirurgischen Therapie möglicherweise durch negative Operationskomplikationen wie den postoperativen Hypoparathyreoidismus oder Recurrens-Paresen aufgewogen.

Prospektive Studien vor allem in Japan setzten sich aktuell zum Ziel, die Wertigkeit einer „Watch and wait“-Strategie bei indolenten papillären Mikrokarzinomen zu evaluieren. Patient:innen, die sowohl nach sonografischen Kriterien (kleiner als 1 cm, Lage klar innerhalb der Schilddrüse ohne Risiko für ein Einwachsen in die Trachea oder in den N. laryngeus recurrens) als auch nach zytologischen Kriterien einer Gruppe mit niedrigem Risiko zugeordnet wurden, konnten im Rahmen einer prospektiven Studie regelmäßige sonografische Kontrollen statt einer Operation wählen. Die aktuellen Analysen der im Rahmen der langjährigen Nachbeobachtung erhobenen Daten zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankungsprogression mit dem Lebensalter abnimmt. So wurde rezent das Risiko für eine Erkrankungsprogression im langjährigen Verlauf bei 20-jährigen Patient:innen auf circa 60%, bei 60-jährigen Patient:innen jedoch auf nur 10% geschätzt.

Wie kann in der klinischen Praxis das von einem Schilddrüsenknoten ausgehende Risiko abgeschätzt werden?

Im Rahmen der initialen Untersuchung wird eine Palpation der Schilddrüse durchgeführt. Ein harter, im Extremfall schlecht verschieblicher Knoten spricht für einen erhöhten Malignitätsverdacht. Anamnestische Angaben (zum Beispiel erhöhtes Risiko bei Zustand nach Bestrahlung der Halsregion im Kindesalter) sowie initiale Laborbefunde (TSH und Calcitonin) sind hilfreich. Ein niedriger TSH-Wert könnte einen Hinweis auf einen heißen/autonomen Knoten liefern, der ein geringes Malignitätsrisiko hat. Bei Schilddrüsenknoten mit Durchmesser ≥ 1 cm sollte daher – gerade wenn der TSH-Wert niedrig ist – an die Durchführung einer Schilddrüsenszintigrafie gedacht werden. Calcitonin ist ein guter Tumormarker für die seltenen medullären Schilddrüsenkarzinome. In Europa ist es üblich, im Rahmen der Abklärung von Schilddrüsenknoten Calcitonin im Nüchternzustand zu messen.

In den letzten Jahren hat die Schilddrüsensonografie bei der Beurteilung von Knoten in der Schilddrüse dramatisch an Bedeutung gewonnen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass sonografische Verlaufskontrollen mit Fokus lediglich auf den Größenverlauf keine sichere Unterscheidung zwischen gutartigen und bösartigen Knoten ermöglichen. Die bereits oben erwähnten sonografischen Kriterien ermöglichen es, abzuschätzen, ob es sich bei einem individuellen Knoten um ein papilläres Schilddrüsenkarzinom handelt.

Im Rahmen der sonografischen Untersuchung werden die Echogeniät des Knotens, die Randbegrenzung, das Vorliegen von Mikroverkalkungen, die Wachstumsrichtung des Knotens innerhalb der Schilddrüse sowie das Vorliegen von Lymphknotenmetastasen abgeklärt und beschrieben. Die genannten Kriterien sollten in die radiologische Befundung einfließen und das geschätzte individuelle Risiko der einzelnen Knoten soll etwa in Form eines validierten Scores (zum Beispiel ACR TIRADS) dokumentiert werden. Zum Kennenlernen der Kriterien inklusive Beispielbildern und Berechnung des Scores eignet sich zum Beispiel diese Homepage: https://tiradscalculator.com .

Mittels Szintigrafie kann die Funktion eines Knotens bezüglich (autonomer) Produktion von Schilddrüsenhormonen beurteilt werden. Eine Feinnadelpunktion von eindeutig heißen Knoten ist nicht empfohlen, da die Malignitätswahrscheinlichkeit hier gering ist. Zusätzlich findet sich bei gutartigen autonomen/heißen Knoten häufig das zytologische Bild einer „follikulären Neoplasie“ (siehe unten).

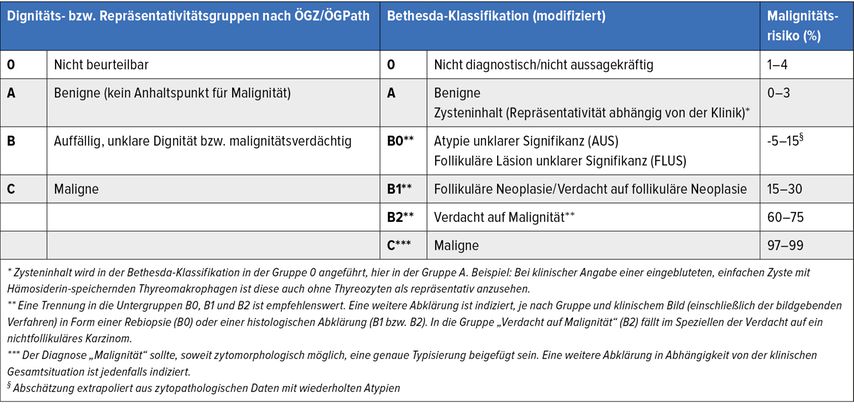

Der nächste zentrale Schritt in der Abklärung eines Knotens besteht in Abhängigkeit von der sonografischen Risikoeinschätzung in der Durchführung einer minimal invasiven Feinnadelpunktion (Tab. 1). Suspekte Knoten werden meist ab einer Größe von circa 1cm punktiert. Bei geringerem Malignitätsrisiko wird die Durchführung einer Feinnadelzytologie ab einer Knotengröße von 1,5–2cm empfohlen.

Tab. 1: Vergleich zwischen dem ABCO-System und der Bethesda-Klassifikation. Modifiziert nach Koperek O et al.: Austrian Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2015

Bei den selteneren follikulären Schilddrüsenkarzinomen sind die oben genannten sonografischen Kriterien jedoch nicht hilfreich, sodass die Dignitätsbeurteilung jedenfalls in Zusammenschau mehrerer Untersuchungsmodalitäten durchgeführt werden sollte. Ein follikuläres Karzinom kann präoperativ aktuell mittels Feinnadelzytologie nicht sicher diagnostiziert werden (zytologischer Befund: „follikuläre Neoplasie“), da die Unterscheidung zwischen follikulärem Adenom und follikulärem Karzinom erst bei der postoperativen histologischen Aufarbeitung getroffen werden kann (Kriterien: Kapseldurchbruch und Gefäßinvasion).

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen

Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...