Prähabilitation – Rehabilitation: Welche Optionen für onkologische Patient*innen?

Autorin:

Gabriele Sanio, MSc, MBA

Pflegedienstleitung

Onkologische Rehabilitation St. Veit im Pongau

Leuwaldhof Kinder Jugend Reha

E-Mail: gabriele.sanio@reha-stveit.at

Die Diagnose einer schwerwiegenden Erkrankung stellt für viele Patient*innen ein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben dar. Ein interdisziplinäres Team kann hilfreiche Begleitung anbieten, etwa im Rahmen einer Prä- oder Rehabilitation. Im folgenden Artikel erfahren Sie, welche Möglichkeiten den Patient*innen hierbei offenstehen.

Eine onkologische Diagnose übermittelt zu bekommen, bedeutet für viele Menschen ein generelles Umdenken und das Gefühl des Kontrollverlustes.

Meist folgen zusätzliche diagnostische Untersuchungen, um die genaue Krankheitsausbreitung festzustellen und somit ein passendes Therapieprogramm für die/den Betroffene*n anbieten zu können. Bis eine endgültige Diagnose vorliegt und ein Therapiebeginn in Aussicht steht, können mehrere Tage oder Wochen vergehen. Diese Wartezeit wird von vielen als sehr unangenehm und belastend beschrieben: „Man weiß nicht, was man machen soll!“

Das Herausreißen aus der gewohnten Alltagsroutine und das völlige Umkrempeln von liebgewonnenen Gewohnheiten bringen die/den Patient*in zum Nachdenken und können innerlich wie äußerlich zum Stillstand führen. Häufig wird die Frage nach dem Warum gestellt: Warum ich? Wer ist an diesem Zustand schuld? Wie hat es überhaupt so weit kommen können?

Das aktive Patientengespräch

Der erste Weg, unseren Patient*innen in dieser Situation hilfreich begegnen zu können, kann ein gutes Patientengespräch sein. Wichtig dabei ist zu beachten, dass ausreichend Zeit und ein angenehmer Ort zur Verfügung stehen und folgende Punkte Beachtung finden:

-

Wertebasierte Kommunikation

-

Suchen von Anknüpfungspunkten

-

Paraphrasierung des Gesagten

-

Framing (positive Formulierungen)

-

Nachfragen und Rückmeldung erhalten

-

Zuwendung zeigen

-

Geduld haben

-

Vertrauen schaffen

Wärme spüren lassen

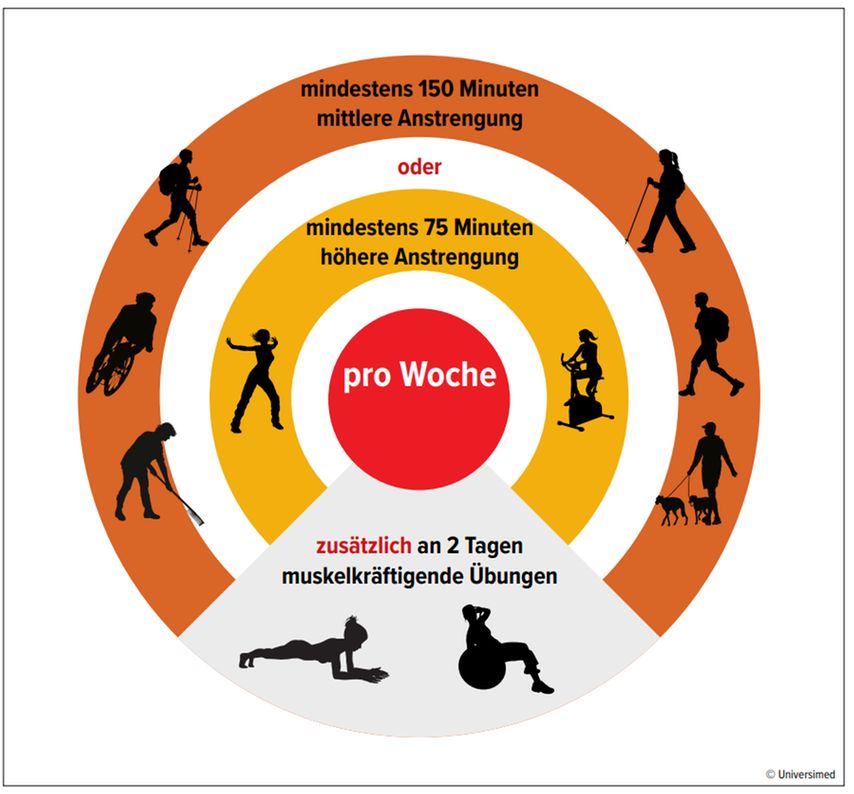

Abb. 1: Bewegungsempfehlungen für Erwachsene mit chronischen Erkrankungen. Modifiziert nach

dem Fonds Gesundes Österreich

Prähabilitation – was ist das?

Ein neuer Forschungsbereich ist die Cancer Prehabilitation (deutsch: Prähabilitation), eine Verbindung von Prävention und Rehabilitation. Das Prinzip ist, dass frühzeitige bewegungstherapeutische Interventionen noch vor der medizinischen Krebstherapie die Patient*innen körperlich wie auch psychisch fit für die Krebsbehandlung machen. Ziel ist damit eine Verhinderung bzw. Abmilderung von Komplikationen und Nebenwirkungen.

Erste Daten zeigen, dass nicht nur relevante, krebsspezifische Nebenerscheinungen reduziert, sondern auch die medizinischen Therapiemaßnahmen erhalten und Krankenhaustage reduziert werden können.1

Relevante krebsspezifische Nebenerscheinungen können sein:

-

Einschränkung in der Teilhabe (Partizipation)

-

Geringere Leistungsfähigkeit

-

Verminderung der Lebensqualität

-

Veränderung des Körperbildes

-

Erschöpfung/Fatigue

-

Mentales Gesundheitsleiden

-

Schmerzen

Ernährungsstörungen

Prähabilitation kann im unimodalen, aber auch im multimodalen Ansatz angeboten werden. Bei Letzterem wird neben der Trainingstherapie zusätzlich noch angeboten:

-

Bewegung allgemein

-

Information

-

Schulung

-

Ernährungsberatung

Psychologische Begleitung

Allerdings muss darauf geachtet werden, dass nicht jede*r Betroffene eine Prähabilitationsphase aufgrund seines/ihres Zustandes – oder auch bei Gefahr eines sehr raschen Fortschreitens einer aggressiven Tumorerkrankung – absolvieren kann.

Bewegung als Schlüssel zum Wohlbefinden

Viele Menschen haben vergessen: Bewegung ist eine wichtige Voraussetzung für ein umfassendes Wohlbefinden. Unser Organismus ist sehr flexibel. Er passt sich genau daran an, wieviel und wie man sich bewegt. Wer sich wenig bewegt, unterfordert zum Beispiel auf Dauer seine Muskulatur und sein Herz-Kreislauf-System.2

Erwachsenen mit einer chronischen Erkrankung wird empfohlen, auch regelmäßig körperlich aktiv zu sein. Vor allem der Wechsel von „körperlich inaktiv“ zu „ein wenig körperlich aktiv“ stellt einen wichtigen ersten Schritt dar.3

Um die Gesundheit generell zu fördern,sollen Erwachsene

-

an zwei oder mehr Tagen der Woche muskelkräftigende Übungen durchführen, bei denen alle großen Muskelgruppen berücksichtigt werden,

-

mindestens 150 Minuten bis 300 Minuten (also 2½ bis 5 Stunden) pro Woche ausdauerorientierte Bewegung mit mittlerer Intensität

oder

-

75 Minuten bis 150 Minuten (also 1¼ bis 2½ Stunden) pro Woche ausdauerorientierte Bewegung mit höherer Intensität (Abb. 1)

oder

eine entsprechende Kombination aus ausdauerorientierter Bewegung mit mittlerer und höherer Intensität durchführen.

In der Phase der Prähabilitation sollte Bewegung individuell und höher dosiert in Absprache mit dem behandelnden Team eingesetzt werden, um ein möglichst gutes Ergebnis postoperativ erreichen zu können.

Erwachsene können einen zusätzlichen gesundheitlichen Nutzen erzielen, wenn sie den Bewegungsumfang über 300 Minuten pro Woche steigern. Wobei Bewegung mit mittlerer und höherer Intensität wieder kombiniert werden kann.3

Trainings- und Bewegungsübungen sollten von der Abteilung der physikalischen Medizin individuell für unsere Patient*innen zusammengestellt werden.

Das Rehabilitationszentrum St. Veit im Pongau bietet Rehabilitation für onkologische Patient*innen an

Bewegung und Ernährung spielen zusammen

Regelmäßige Bewegung trägt dazu bei, Muskeln aufzubauen, Körperfett zu reduzieren und den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Es stellt sich automatisch ein Gleichgewicht ein.

Patient*innen mit einem abnormen Body-Mass-Index kann in der Prähabilitationsphase geraten werden, sich gesund zu ernähren. Ein Katabolismus sollte aber präoperativ auf jeden Fall vermieden werden. Hier bedarf es einer entsprechenden individuellen Beratung durch einen Ernährungsexperten.3

Information & Schulung

Informationen und Schulungen können in dieser „Wartezeit“ vor einer Therapie angeboten werden und die Betroffenen in ihrem Wissensdurst unterstützen.

Präoperative Bewegungsmuster-Schulungen (beispielsweise nach der Kinästhetik) können bereits vor Therapiebeginn besucht werden. Ganz wichtig ist beispielsweise die Beckenbodenschulung vor einer radikalen Prostatektomie oder eine logopädische Betreuung vor einer geplanten Laryngektomie.

Im Laufe einer Chemotherapie kommen auf die Patienten viele neue Verhaltensregeln bezüglich Hygiene, Ernährung und dergleichen zu, über die entsprechend informiert werden muss. Ebenso ist ein Sozialberatungstermin für Patient*innen von großem Vorteil. Hier wird bezüglich der finanziellen Kosten durch benötigte Medizinprodukte, Selbstbehalte und Hilfsmittel und über zustehende Sozialdienstleistungen aufgeklärt. Die Erkrankten können so kompetent angeleitet von Beginn an auf soziale Herausforderungen selbst reagieren.

Psychologische Begleitung

Nicht zuletzt sollte bereits in der Prähabilitationsphase mit einer begleitenden psychologischen bzw. psychotherapeutischen Therapie begonnen werden. Nach wie vor werden wertvolle Angebote von Patient*innen aufgrund von Unwissenheit und falscher Tapferkeit abgelehnt.

Eine psychologische Begleitung kann eine sehr wichtige Unterstützung für Betroffene und deren Angehörige sein. Sie sollte von Anfang an ein selbstverständlicher Teil des Therapieprogrammes darstellen.

Und was genau bringt das Ganze?

Bei gut vorbereiteten Erkrankten können in vielen Fällen unter anderem pulmonale Komplikationen bei bzw. nach thorakalen und abdominalen Eingriffen verringert werden bzw. kann aber auch das Symptom Inkontinenz nach radikalen Prostatektomien deutlich reduziert werden. Bei Brustkrebspatientinnen konnte unter anderem gezeigt werden, dass die postoperative Beweglichkeit des Schultergürtels nacheiner Prähabilitation deutlich besser sein kann. Auch onkologische Therapien wie Chemo- und Strahlentherapien können besser vertragen werden.

Bei mentalen Themen wie Angst und Disstress scheint die Prähabilitation laut Studienlage ebenfalls eine positive Wirkung zu haben. Zusätzlich kann sie dazu führen, dass onkologische Patient*innen leichter motiviert werden können, nach der onkologischen Primärbehandlung auch eine onkologische Rehabilitation in Anspruch zu nehmen.

Die Patient*innen kommen auch früher in einen entsprechenden Zustand der sogenannten Rehabilitationsfähigkeit, sodassfür sie zum Beispiel nach schwerwiegenden, großen Eingriffen eine Rehabilitation aufgrund ihres besseren funktionalen Status schon zu einem früheren Zeitpunkt infrage kommen kann.4

Rehabilitation: Patient*innen miteinbeziehen

Eine Rehabilitation soll nach einer Krebstherapie oder zwischen adjuvanten Therapieformen in Absprache mit dem Behandlungsteam geplant werden. Ziel der onkologischen Rehabilitation ist einerseits, durch eine Kombination von Maßnahmen die symptomspezifischen Probleme von Patient*innen zu lindern, andererseits auch für allgemeinere Probleme, die bei vielen Patient*innen mit Tumorerkrankungen auftreten, Lösungsansätze anzubieten.5

Rehabilitationsmaßnahmen sollten in allen Phasen der Erkrankung, auch im fortgeschrittenen Stadium, zur Anwendung kommen, um die Lebensqualität und die Funktionsfähigkeit betroffener Menschen bestmöglich zu erhalten und zu verbessern.6

Das Miteinbeziehen der Patient*innen und ihrer persönlichen Präferenzen wird als zentrales Element der Rehabilitation angesehen. Betont wird, dass besonders in der Rehabilitation für die Patient*innen individuell angepasste Maßnahmen erfolgreich durchgeführt werden können.7

Resümee

Patient*innen, die eine gute Vorbereitung auf ihre Therapie erfahren haben, gelangen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nach Therapieende früher in die Rehabilitationsfähigkeit. Ein stationärer Rehabilitationsaufenthalt stellt am Ende einer intensiven Krebstherapie die Möglichkeit dar, das Erlebte aufzuarbeiten, erworbene Nebenwirkungen zu mildern und mit einer besseren Lebensqualität in den Alltag zurückzukehren.

Literatur:

1 Baumann FT: Bewegungstherapie in der onkologischen Prähabilitation: Cancer Prehabilitation. Berlin, Boston: De Gruyter, 2019 2 GÖG: Bewegung. Gesundheit für Alle! 2016. Wien 3 GÖG, Fonds Gesundes Österreich & Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: Bewegungsempfehlungen für Erwachsene mit chronischen Erkrankungen. 2022. Online unter https://www.gesundheit.gv.at/leben/bewegung/gesund-durch-sport/bewegungsempfehlungen-erwachsene-chronische-erkrankungen . Abgerufen am 10. Mai 2022 4 Crevenna R: Praehabilitation bei onkologischen Erkrankungen. Schmerz Nachrichten 2021; 21: 31 5 Wiltschke C: Onkologische Rehabilitation aus Sicht des Onkologen. In: Crevenna R (Hrsg.): Onkologische Rehabilitation. Berlin: Springer, 2020 6 Stamm T et al.: Onkologische Rehabilitation – Mittel zur Teilhabe und Arbeitsfähigkeit: die Internationale Funktionsklassifikation der WHO, sowie die Wichtigkeit von bedeutungsvoller Aktivität und interdisziplinärer Zusammenarbeit.In: Crevenna R (Hrsg.): Onkologische Rehabilitation. Berlin: Springer, 202 7 Ducan K, Pozehl B: Effects of an exercise adherence intervention on outcomes in patients with heart failure. Rehabil Nurs 2003; 28(4): 117-22

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen

Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...