Palliativmedizinischer Konsiliardienst – eine retrospektive Analyse

Autorin:

OÄ Dr. Heidemarie Seemann, MSc

FÄ für Innere Medizin und Hämatoonkologie

Spezialisierung für Palliativmedizin

Klinik Ottakring, Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Palliative Care (PC) hat sich auf die Behandlung von Patient*innen mitunheilbaren, fortschreitenden Erkrankungen spezialisiert. Studienzeigen, dass eine frühzeitig einsetzende palliativmedizinische Betreuung positive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Betroffenen hat.

Keypoints

-

Frühzeitig einsetzende Palliativbetreuung fördert die Autonomie und erhöht die Lebensqualität der Patient*innen.

-

PC führt aufgrund regelmäßig adaptierter Behandlungskonzepte zu einer verbesserten Schmerz- und Symptomkontrolle.

-

Die Palliativbetreuung induziert eine Entlastung der Patient*innen, der Angehörigen und des betreuenden Teams (Kernbedürfnis sterbender Menschen, in der letzten Lebensphase nicht alleine gelassen zu werden).

Der 2007 in der Klinik Ottakring, dem zweitgrößten Krankenhaus Wiens,implementierte Palliativkonsiliardienst (PKD) versucht, den speziellen Bedürfnissen und Wünschen von Patient*innen mit einer unheilbaren, fortschreitenden Erkrankung sowie deren Angehörigen mit palliativmedizinischer Expertise gerecht zu werden. Seit dem Bestehen wurden bereits 5796 Patient*innen durch den Konsiliardienst betreut, viele davon auch mehrfach.

Nach Erarbeitung eines entsprechenden Konzeptes, der Entwicklung einer Patient*innendokumentation und der Gestaltung eines Informationsfolders war anfänglich viel Aufbau- und Aufklärungsarbeit erforderlich, sodass eine intra- und extramurale Vernetzung erfolgen konnte. Es wurden zahlreiche Vorstellungs- und Vortragstätigkeiten wahrgenommen, um den Konsiliardienst sichtbar zu machen. Um unsere Aufzeichnungen regelmäßig evaluieren zu können, führen wir eine Statistik, die jährlich dem Dachverband Hospiz Österreich zur Komplettierung ihrer Daten zur Verfügung gestellt wird.

Leistungsangebot des PKD

Der Auftrag und das Ziel eines Palliativkonsiliardienstes ist es, eine spezielle palliativmedizinische und pflegerische Expertise im jeweiligen Umfeld verfügbar zu machen, wobei die beratende Tätigkeit für das betreuende Team im Vordergrund steht. Der Support der Angehörigen, die durch die Betreuung der Patient*innen oft an ihre eigenen Grenzen stoßen, bindet erhebliche Ressourcen im betreuenden Team und bedarf ebenfalls professioneller Unterstützung. Der interdisziplinären Zusammenarbeit kommt eine ganz besondere Bedeutung zu, da sie Belastungen minimiert, Schnittstellenprobleme klärt und die Teamresilienz erhöht.

Die Hauptaufgaben des PKD stellen die Schmerztherapieoptimierung und die Behandlung anderer belastender Symptome dar, um den Patient*innen in ihrer letzten Lebensphase möglichst lange ihre Autonomie und eine gute Lebensqualität im häuslichen Umfeld zu ermöglichen. Dazu ist eine regelmäßige Adaptierung der individuellen Behandlungspläne erforderlich. Bei Patient*innen, welche durch orale oder transdermale Schmerztherapie nicht ausreichend schmerzkontrolliert werden können, inkludiert das auch den Einsatz und die Betreuung von Schmerzpumpen, die den Patient*innen durch eine Bolusfunktion auch die Möglichkeit geben, selbst ihre Schmerzlinderung beeinflussen zu können.

Ethische Entscheidungsfindungen im interdisziplinären Team nahmen in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung zu. Auch die Hilfestellung bei Patient*innenverfügungen, die Umsetzung von letzten Wünschen und die Unterstützung bei der Sterbebegleitung und in der Trauerarbeit zählen zu unserem Tätigkeitsprofil. Kultursensible Besonderheiten, besonders im Verabschiedungsprozess (Verabschiedungsrituale), bedürfen besonderer Berücksichtigung und müssen in sensiblen Gesprächen mit den Angehörigen ermöglicht werden.

An den onkologischen Abteilungen der Klinik Ottakring haben sich regelmäßig stattfindende interdisziplinäre Besprechungen etabliert, an welchen Expert*innen aller erforderlichen Professionen (Physiotherapeut*innen, Psychoonkolog*innen, Diätolog*innen, Onkolog*innen, Entlassungsmanager*innen, Pflegekräfte und der PKD) bestmögliche Behandlungs- und Betreuungskonzepte für die Patient*innen erarbeiten. Für die Weiterbetreuung im häuslichen Umfeld wird bereits im Krankenhaus der Kontakt mit mobilen Palliativteams, Hausärzt*innen und ambulanten Diensten hergestellt, um den Patient*innen und deren Angehörigen größtmögliche Sicherheit zu vermitteln.Dadurch soll auch der Übergang zwischen stationärer und ambulanter Betreuung erleichtert werden (Brückenfunktion).

Die mobilen Palliativteams übernehmen in weiterer Folge die Symptomkontrolle, eine eventuell vorhandene Schmerzpumpenbetreuung und Anpassungen an den aktuellen Bedarf im häuslichen Bereich. Ist die Entlassung nach Hause nicht möglich, versucht der PKD die Übernahme der Patient*innen auf eine Palliativstation oder in eine Langzeitbetreuung zu erreichen.

Datenauswertung des Jahres 2021

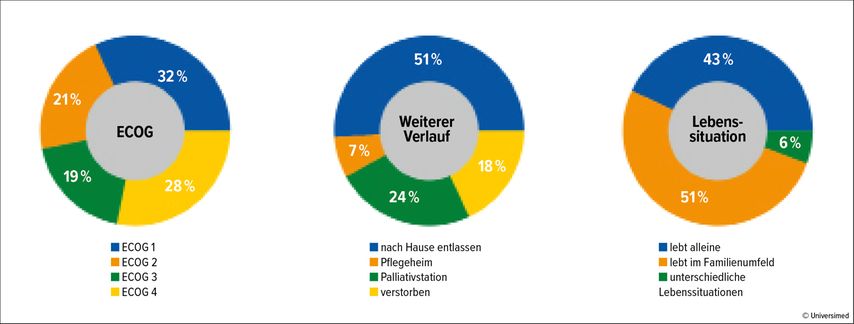

In einer retrospektiven, monozentrischen Erhebung wurden die Palliative-Care-Konsultationsanfragen des Jahres 2021 ausgewertet. Der „Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)“-Status wurde erhoben, um die Gesamtsituation der Patient*innen besser einschätzen zu können.

302 Patient*innen wurden in die Erhebung eingeschlossen, wobei es bei vielen Patient*innen mehrerer Konsultationen bedurfte. Hauptaufgaben waren die Schmerztherapieoptimierung, die Behandlung anderer schwerwiegender Symptome ebenso wie die Beratung und Organisation der Weiterbetreuung.

Abb. 1: Auswertungen des ECOG-Performancestatus, der Weiterbetreuung und der Lebenssituation der 2021 begutachteten Palliativpatient*innen

Durch Information und Schulung der Angehörigen und eine enge Zusammenarbeit mit sozialen Stützpunkten und den mobilen Palliativteams konnten 51% der Patient*innen in den häuslichen Bereich zurückkehren (74% mit mobilen Palliativteams), 7% wurden in eine Langzeitbetreuung überführt und 24% auf Palliativstationen übernommen. 18% der Patient*innen verblieben bis zuletzt im Krankenhaus. Die Grunderkrankungen, welche die häufigsten Konsiliarbesuche erforderten, waren Bronchialkarzinome, Gastrointestinal- und Urogenitaltumoren.

Schlussfolgerung der Auswertungen

Aufgrund des langjährigen Bestehens des PKD in der Klinik Ottakring werden Patient*innen regelkonform schon in frühen Erkrankungsstadien (32% ECOG 0–1) zugewiesen, wodurch bereits frühzeitig eine palliativmedizinische Anbindung erfolgen kann. Jedoch war ein großer Anteil (68%, ECOG 2–4) zum Zeitpunkt der Zuweisung bereits auf Hilfe angewiesen. Auffallend häufig gab es den Bedarf an Beratung zu schwierigen ethischen Entscheidungen.

Demzufolge wären standardisierte Zuweisungskriterien wichtig, um eine frühzeitige Integration von Palliative Care erzielen zu können.

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen

Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...