Palliative Therapien und Maßnahmen in der letzten Lebensphase

Autorin:

Assoz. Prof. PD Dr. Gerda Trutnovsky

Universitätsklinik für Frauenheilkunde und

Geburtshilfe, Medizinische Universität Graz

E-Mail: gerda.trutnovsky@medunigraz.at

Die palliative Versorgung von Patient:innen mit gynäkologischen Krebserkrankungen im Endstadium stellt uns vor mehrere Herausforderungen. Wir benötigen nicht nur Kenntnisse über verfügbare tumorspezifische Therapien, sondern auch palliativmedizinisches Verständnis und gute Kommunikationsfähigkeiten.

Das Ziel einer palliativen tumorspezifischen Therapie ist es, die Symptome einer Tumorerkrankung zu lindern, wenn keine Heilung mehr möglich ist. Durch Besserung von Schmerzen, Atemnot oder Blutungen kann die Lebensqualität der Patient:innen verbessert und idealerweise auch die Lebenszeit verlängert werden. Es gibt – je nach Tumortyp – eine unterschiedlich große Palette an verschiedenen tumorspezifischen Therapien: Chemo-, Immun- und zielgerichtete Therapien oder auch Strahlentherapie und palliativ-operative Eingriffe. Für behandelnde Ärzt:innen und betroffene Patient:innen wird es herausfordernd, wenn diese Therapien nicht mehr ausreichend wirken und/oder die Nebenwirkungen zu belastend werden.

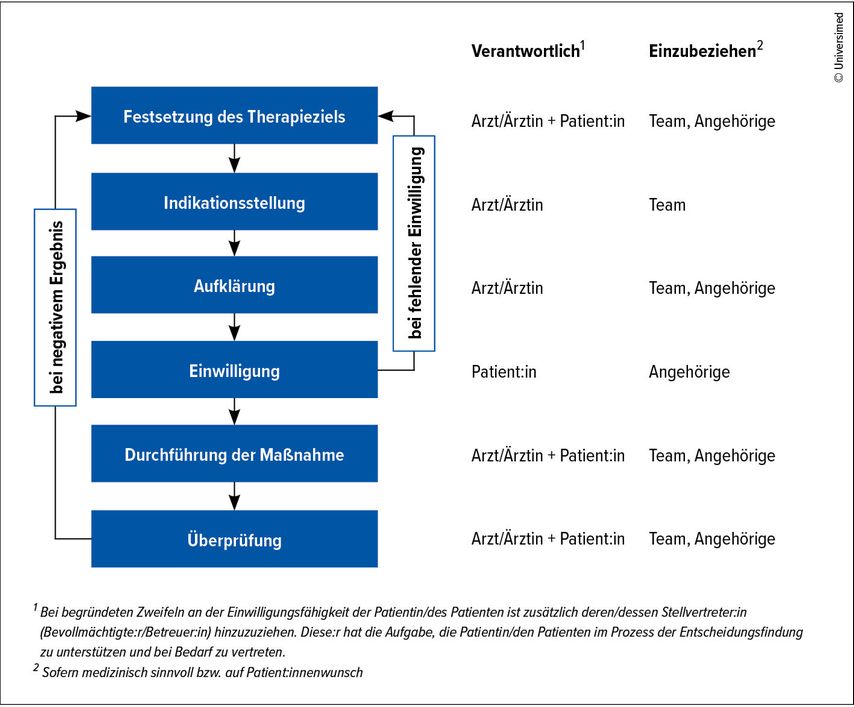

Die S3-Leitlinie Palliativmedizin beschäftigt sich außer mit detaillierten Richtlinien zur Symptomkontrolle auch mit dem Thema „Entscheidung über Beginn, Fortsetzung oder Beendigung einer medizinischen Maßnahme“. Es wird festgehalten, dass die maßgeblichen Kriterien bei der Entscheidung über Fortsetzung oder Beendigung einer medizinischen Maßnahme die medizinische Indikation, d.h. die ärztliche Einschätzung der therapeutischen Wirksamkeit, und die Einwilligung der Patientin/des Patienten sind. Dabei sind die Erreichbarkeit des Therapieziels wie auch der mögliche Nutzen und Schaden der Maßnahme für die Patient:innen zu berücksichtigen.

Wenn ärztliche Einschätzung und Patient:innenwunsch einander widersprechen

Herausfordernd wird es, wenn sich unsere fachliche Einschätzung und Therapieentscheidung nicht mit den Wünschen unserer Patient:innen deckt. Hier empfiehlt die Leitlinie klar, dass die Indikation das Therapieangebot bestimmt und somit zugleich den ärztlichen Heilauftrag begrenzt. „Ist eine Therapiemaßnahme nicht indiziert, muss sie der Arzt nicht anbieten und kann ihre Durchführung verweigern; ist sie sogar kontraindiziert, darf er sie nicht einmal auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten durchführen.“ Inwieweit sozioökonomische Aspekte bei der Indikationsstellung und Bewilligung teurer (Immun-)Therapien einzubeziehen sind, wird kontrovers diskutiert.

In der Literatur wird jedenfalls eine „weniger aggressive“ End-of-Life-Betreuung mit besserer Lebensqualität und höherer Zufriedenheit von Betroffenen und Angehörigen assoziiert. Demnach sollten in den letzten Lebenswochen folgende Maßnahmen vermieden werden: wiederholte Akutaufnahmen, intensivmedizinische Behandlungen sowie auch die Gabe von Chemotherapie. Studien belegen, dass Patient:innen mit guter palliativmedizinischer Betreuung weniger akutmedizinischen Interventionen am Lebensende ausgesetzt sind. Durch das Abfassen von Patient:innenverfügungen und einer gemeinsamen vorausschauenden Planung des Lebensendes („prepare for death“) können frühzeitig Ängste adressiert und eine realistische Therapieplanung gemeinsam erstellt werden (Abb. 1).

Abb. 1: Entscheidungsbaum zur Festlegung und Durchführung einer medizinischen Maßnahme (mod. nach S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung, AWMF-Registernummer: 128/001OL)

Kommunikation ist das A und O

Wichtig ist dafür eine gute Gesprächsbasis mit unseren Patient:innen. Die patient:innenzentrierte Kommunikation ist daher ein zentraler Aspekt der palliativmedizinischen Betreuung. Kommunikation brauchen wir, um die Patient:innen über die mögliche Therapie, deren eventuellen Nutzen und Schaden und geeignete Alternativen ausreichend aufzuklären. Kommunikation ist notwendig, um die Wünsche, Hoffnungen und Ängste der Patient:innen zu erfahren. Kommunikation brauchen wir auch, um unsere Patient:innen behutsam über die fortgeschrittene Erkrankung und unsere limitierten Optionen aufklären zu können.

Klinische Erfahrung und Studien belegen, dass Patient:innen – oft auch nach wiederholten Aufklärungsgesprächen – schlechte Nachrichten nur unzureichend gehört und erfasst haben. Mitteilungen, dass keine Heilung mehr möglich ist und das Lebensende näher rückt, werden häufig aus falsch verstandener Rücksichtnahme auf die Patient:innen, aber auch aufgrund von eigenen Ängsten vermieden. Dabei wird in der S3-Leitlinie Palliativmedizin gefordert, „dass Patient:innen mit nicht heilbaren Krebserkrankungen frühzeitig und wiederholt die ausdrückliche Bereitschaft vermittelt werden soll, über das Sterben an der Erkrankung zu sprechen. Fehlende oder unsensible Gesprächsführung kann dazu führen, dass Patient:innen durch die Nachrichten verstört werden und in ihrer Krankheitsbewältigung beeinträchtigt sind. Dies kann auch dazu führen, dass Patient:innen kurz vor ihrem Lebensende, im „End-of-life“-Stadium, anhaltend den dringenden Wunsch nach Tumortherapien und Hoffnung auf Heilung äußern.

Wie mit einem Sterbewunsch umgehen?

Es ist essenziell, die Wünsche und Erwartungen der Patient:innen und ihrer Angehörigen zu erfragen und im interdisziplinären Behandlungsteam die Einschätzungen zu Prognose und Therapiemöglichkeiten zu diskutieren. Neben Informationen zu Patient:innenvollmacht und Vorsorgeplanung sollen wir auch – auf Wunsch der Patientin/des Patienten – Informationen zum assistierten Suizid zur Verfügung stellen.

In einem offiziellen Statement der Österreichischen Palliativgesellschaft wird diskutiert, dass die Mitteilung eines Sterbe- oder Suizidwunsches immer auch als ein Vertrauensbeweis der Patientin/des Patienten zu betrachten ist und es entscheidend ist, wie man darauf reagiert. Es ist wichtig, den Wunsch wahrzunehmen und zu würdigen, um eine Vertrauensbasis zu schaffen. Dabei soll versucht werden, die Ursachen für den Sterbewunsch zu klären oder zu konkretisieren. In einer ergebnisoffenen Beratung soll eine entsprechende palliative Begleitung angeboten und gewährleistet werden, dass die Entscheidung nicht unter Druck getroffen wird. Entscheidet sich eine Patientin/ein Patient in letzter Konsequenz für die Erstellung einer Sterbeverfügung und damit für einen assistierten Suizid, ist diesem Entschluss mit Respekt und dem Menschen mit Wertschätzung zu begegnen.

Durch eine individuell abgestimmte Therapie, gute Kommunikation mit respektvoller Einbeziehung des Patient:innenwillens können wir unsere Patient:innen auch noch im letzten Lebensabschnitt gut begleiten und ihnen ein würdevolles Lebensende sichern.

Literatur:

bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen

Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...