Das multiple Myelom im Kontext der Coronapandemie

Bericht:

Ingeborg Morawetz, MA

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Es gibt kaum einen Bereich des Lebens, den die Coronapandemie nicht vereinnahmt und verändert hat. Im hämatoonkologischen Bereich waren es besonders die infektanfälligen Patient*innen, die das Risiko einer Covid-19-Infektion zu spüren bekamen – zum Beispiel jene mit multiplem Myelom. Drei Jahre nach Pandemiebeginn führen die gesammelten Erkenntnisse zu neuen Leitlinien und Empfehlungen für diese Gruppe. DieExpertinnen Dr. Verena Petzer und Prof. Dr. Maria Theresa Krauth brachten das Publikum auf der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie dahingehend auf den neuesten Stand.

Zwei Vorträge, zweimal multiples Myelom, zweimal Covid-19-Infektionen: Auf der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) informierten Dr. Verena Petzer, Innsbruck, und Prof. Dr. Maria Theresa Krauth, Wien, über die aktuellen Empfehlungen für Patient*innen mit multiplem Myleom im Kontext der Coronapandemie.

Dr. Verena Petzer: „Infekte spielen eine Rolle“

Prophylaxe im Kontext der Immunsuppression durch Covid-19

„Prophylaxe ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die dazu dienen, eine Beeinträchtigung der Gesundheit durch Risikofaktoren, Krankheiten und Unfälle zu verhindern“ –diese Definition stellt Dr. Verena Petzer ihrem Vortrag zum multiplen Myelom im Kontext der Coronapandemie voran. Im medizinischen Kontext sieht sie den Begriff „Prophylaxe“ als Synonym zu „Krankheitsprävention“.

Die Instrumente, die für die Prophylaxe zur Verfügung stehen, sind den meisten Menschen spätestens seit der Pandemie bekannt: Neben Verhaltensmaßnahmen wie Masketragen, Händewaschen und Abstandhalten gibt es auch Optionen der medikamentösen Prophylaxe sowie die Impfung. Bei vulnerablen Patient*innen kann auch ein regelmäßiges Screening wirksamer Teil der Krankheitsprävention sein.

Eine Covid-19-Infektion kann bei Patient*innen mit multiplem Myelom vor allem wegen der andauernden Immunsuppression gefährlich werden. Diese Immunsuppression beruht auf mehreren Pfeilern und wird sowohl vom Myelom als auch von intrinsischen Effekten der Erkrankung (inkl. Niereninsuffizienz +/– Dialysepflichtigkeit) und iatrogenen Einflüssen (insbesondere durch Myelomtherapien) hervorgerufen. All diese Faktoren führen zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Laut Literatur ist das Risiko für bakterielle Infektionen zehnfach erhöht, das für virale Infektionen siebenfach.1,2

Intrinsische Faktoren für die Immunsuppression beim multiplen Myleom sind:

-

verminderte Antikörperproduktion

-

Lymphopenie, Neutropenie

-

reduzierte Opsonisierung

-

eingeschränkte Phagozytose

-

eingeschränktes intrazelluläres Abtöten

Iatrogene Faktoren für die Immunsuppression beim multiplen Myleom sind:

-

Aggravierung der Zytopenien

-

Störung der Schleimhautbarrieren

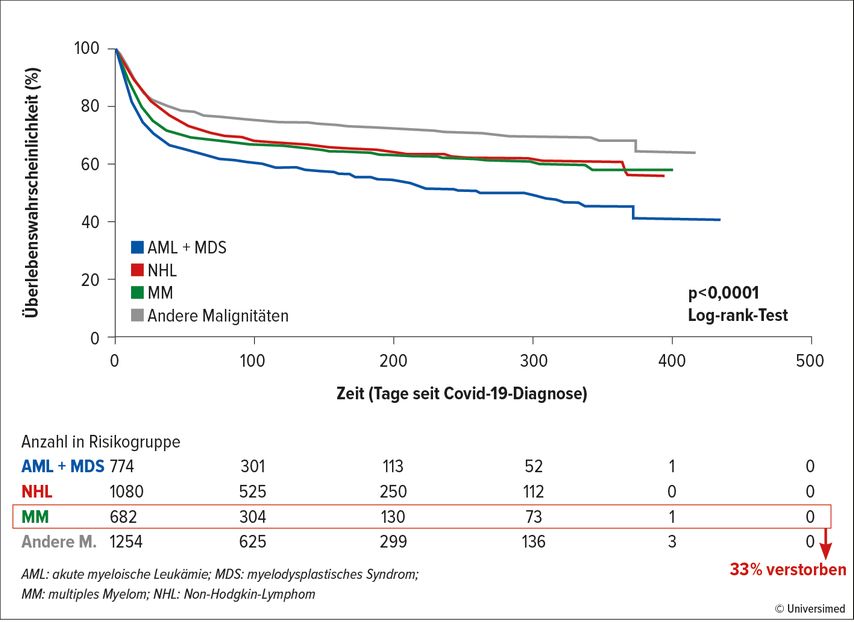

Infektionen sind die zweithäufigste Todesursache beim multiplen Myelom. Patient*innen mit multiplem Myelom gelten somit als Risikopatient*innen für Covid-19. In der ersten Pandemiephase von März 2020 bis Dezember 2020 starben 33% der Patient*innen mit multiplem Myelom, welche eine Covid-19-Infektion hatten.3 Diese Mortalitätsrate ist vergleichbar mit Patient*innen mit NHL; Patient*innen mit AML und MDS wiesen eine noch höhere Mortalität auf (Abb. 1). Die erhöhte Mortalität beim multiplen Myelom konnte bereits ab Oktober 2020 signifikant reduziert werden, war aber immer noch höher als bei anderen Entitäten.

„Covid-19-Prophylaxe für Myelompatient*innen ist wichtig“

Shadman M et al. publizierten eine Übersichtsarbeit zu zahlreichen Studien, die (anhand des Impftiters) das Impfansprechen bei Patient*innen mit hämatologischen Erkrankungen untersuchten.4Patient*innen mit multiplem Myelom zeigten zum Beispiel im Vergleich zu Patient*innen mit chronischer lymphatischer Leukämie und (Non-)Hodgkin-Lymphomen ein besseres Impfansprechen. Im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung, bei der das Impfansprechen bei 97–100% lag, war es jedoch schlechter.

Über mehrere Studien hinweg zeigte sich ein gutes Impfansprechen bei Vorliegen einer Krankheitskontrolle, bei jüngerem Alter (<70 Jahre), geringer Anzahl an Therapielinien (≤2), geringer Anzahl an Therapiezyklen (<16) und bei hohen Immunglobulin-Levels, die nicht der Paraproteinfraktion entsprechen. Auch eine erfolgreich überstandene Covid-19-Infektion stellte sich als prognostisch günstig heraus, um einen Impftiter zu entwickeln.

Während anti-CD38- und anti-BCMA-gerichtete Therapien mit einem schlechteren Impfansprechen vergesellschaftet waren, ist dies für Therapien mit IMiD, Proteasomeninhibitoren oder einer vorhergehenden Hochdosis-Melphalan-Therapie mit anschließender autologer Stammzelltransplantationen nicht der Fall.5–8

Durchbruchsinfektionen

Bei Patient*innen mit supprimiertem Immunsystem spielen Durchbruchsinfektionen nach der Impfung eine wichtige Rolle. Eine Studie mit 1548 Patient*innen mit hämatologischen Neoplasien konnte nachweisen, dass über 91% der Patient*innen mit Durchbruchsinfektionen zuvor mindestens zwei Impfungen erhalten hatten. 89% dieser Impfungen waren mRNA-basiert. Doch die Impfungen sind auch in Angesicht der Durchbruchsinfektionen effektiv: ab dem Beginn der Impfzyklen ab Jänner 2021 konnte die Mortalitätsrate bei Covid-19-Infektion von 33% (März 2020 bis Dezember 2020) auf 10,5% gesenkt werden.3,9

Bezüglich der verringerten Mortalitätsrate muss auch die Mutation des Virus mit zunehmend abgeschwächter Pathogenität berücksichtigt werden, dennoch ist eine Impfung bei immunsupprimierten Patient*innen zur Verhinderung schwerer Verläufe von großer Bedeutung.

Präexpositionsprophylaxe als weitere Schutzmaßnahme

Ein weiteres Instrument in der Handhabung von Covid-19 bei Patient*innen mit multiplem Myelom ist die Präexpositionsprophylaxe. Eine randomisierte Studie zur Präexpositionsprophylaxe mittels intramuskulärer Gabe von Tixagevimab Cilgavimab (AZD7442) zeigte eine relative Risikoreduktion von 82% in sechs Monaten.10 Eingeschlossen waren 5197 Patient*innen, die ein hohes Risiko hatten, an Covid-19 zu erkranken, auf die Impfung nicht anzusprechen oder darauf allergisch zu reagieren. Patient*innen mit multiplem Myelom waren jedoch nur mit einem sehr kleinen Anteil in der Studie vertreten.

Eine andere Studie zu Tixagevimab Cilgavimab, die im Speziellen B-Zell-Malignitäten untersuchte, inkludierte 34 Patien-t*innen mit multiplem Myelom und damit die bisher größte publizierte Anzahl.11 Nur zwei dieser Patient*innen erlitten nach der Prophylaxe eine Infektion, es kam zu keinen Todesfällen.

Bei der Präexpositiongsprophylaxe ist die Variantenentwicklung in Österreich von Bedeutung. So ist zum Beispiel Tixagevimab Cilgavimab bei mindestens sechs Varianten nicht mehr wirksam, obwohl es zuvor Effektivität gezeigt hat. Somit spielt es aus aktueller Sicht kaum mehr eine Rolle.

In der aktuellen Phase-I/III-Studie SUPERNOVA von AstraZeneca wird ein „next-generation long-acting antibody“ für die Präexpositionsprophylaxe untersucht, der ab der zweiten Jahreshälfte von 2023 verfügbar sein sollte.

Weitere relevante Infektionsquellen

Infektionsgefahr besteht bei der Erkrankung mit multiplem Myleom auch durch andere impfpräventable Erreger (z.B. VZV, Hepatitis A/B, Influenza, Pneumokokken, Meningokokken, Hämophilus influenzae etc.) und nicht impfpräventable Viren und Bakterien. Deswegen sollte im Erstgespräch immer der Impfstatus erhoben werden. Die Latenzzeit zwischen Erstdiagnose und Therapiestart sollte genutzt werden, um Impflücken zu füllen.

Totimpfstoffe können grundsätzlich jederzeit verabreicht werden, idealerweise sollten diese Impfungen bis zwei Wochen vor Therapiebeginn abgeschlossen werden. Bei Lebendimpfstoffen sollten die Impfungen bis vier Wochen vor Beginn der Therapie abgeschlossen sein. Nach autologer Stammzelltransplantation ist eine erneute Grundimmunisierung nötig. Bei Patient*innen ohne Transplantation wird eine einmalige Wiederholungsimpfung empfohlen.12,13

Noch ist die Covid-19-Impfung in Guidelines zum multiplen Myelom noch nicht verankert, aber die American Society of Hematology rät zu einer Covid-19-Impfung drei Monate nach autologer Stammzelltransplantation.14

Bei anderen Infektionen, die bei Patient*innen mit multiplem Myleom gehäuft vorkommen, ist auch eine medikamentöse Prophylaxe sinnvoll. Hierzu zählen unter anderem Prophylaxen gegen Herpes simplex und das Varizella-Zoster-Virus.

Schlussfolgerung

In der Behandlung von Patient*innen mit multiplem Myelom seit der Existenz von Covid-19 sind drei Maßnahmen von Bedeutung:

-

Impfung

-

Präexpositionsprophylaxe

-

frühzeitiger Therapiebeginn mit einer antiviralen Medikation trotz Infektion im Falle einer Covid-19-Infektion

Prof. Dr. Maria Theresa Krauth: „Nahezu unverändert durchführbare Myelomtherapie seit 2021“

Therapiemodifikationen – sind diese noch notwendig?

Die meisten Empfehlungen zu Therapiemodifikationen stammen aus dem Jahr 2020, erklärt Prof. Dr. Maria Theresa Krauth. Die damals vorgeschlagenen Anpassungen der Therapie des multiplen Myeloms sind somit nicht mehr aktuell.

Aktuelle klare Angaben gibt es hingegen mittlerweile zur Häufigkeit des Infektionsrisikos. Denn auch wenn das Infektionsrisiko bei Krebserkrankungen natürlich erhöht ist, ist es nicht bei allen Krebserkrankungen gleichermaßen erhöht.

So besteht ein besonders hohes Risiko bei neu diagnostizierten Erkrankungen. Bei Patient*innen mit Leukämie oder Lungenkrebs steigt das Risiko stark an, die Covid-19-bedingte Sterblichkeit ist höher als bei anderen Erkrankungen. Ein niedriges Risiko mit nur einer dreifachen Erhöhung haben zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen. Bei Krebspatient*innen in Remission ist mit einem 1,5-fach erhöhten Infektionsrisiko für Covid-19 zu rechnen.

Die Risikofaktoren sind aus vielen Studien bekannt:

-

Alter (>60 Jahre)

-

Vorhandensein von Komorbiditäten (je mehr, desto schlechter)

-

Rauchen

-

männliches Geschlecht

-

geschwächtes Immunsystem (auch iatrogen)

-

Lymphopenie

Auf Patient*innen mit multiplem Myelom treffen all diese Komorbiditäten und Risikofaktoren ebenfalls zu, denn sie:

-

sind zum Zeitpunkt der Erstdiagnose im Durchschnitt zwischen 60 und 70 Jahre alt

-

sind sehr häufig komorbid (kardiale Vorerkrankungen, 40% haben Nierenfunktionseinschränkungen)

-

haben ein kompromittiertes Immunsystem (einerseits aufgrund des Myeloms, andererseits aufgrund der Therapie, der Steroide sowie aufgrund von Transplantationen)

Wie auch schon Dr. Verena Petzer kommt Prof. Dr. Krauth zu der Schlussfolgerung, dass Patient*innen mit multiplem Myelom ein recht hohes Risiko für Covid-19-Infektionen mit schwerem Verlauf haben.

Eine britische Kohortenstudie aus dem Jahr 2020 untersuchte, welche Erkrankungen besonders von schweren Covid-19-Effekten betroffen waren. An erster Stelle stand die Leukämie, an zweiter folgte das multiple Myelom.15

In der Studie wurde außerdem festgestellt, dass unterschiedliche Grunderkrankungen zu unterschiedlichen Covid-19-Verläufen und -Infekten führen und dass Patient*innen nach Chemotherapie ebenfalls ein besonders hohes Risiko haben.

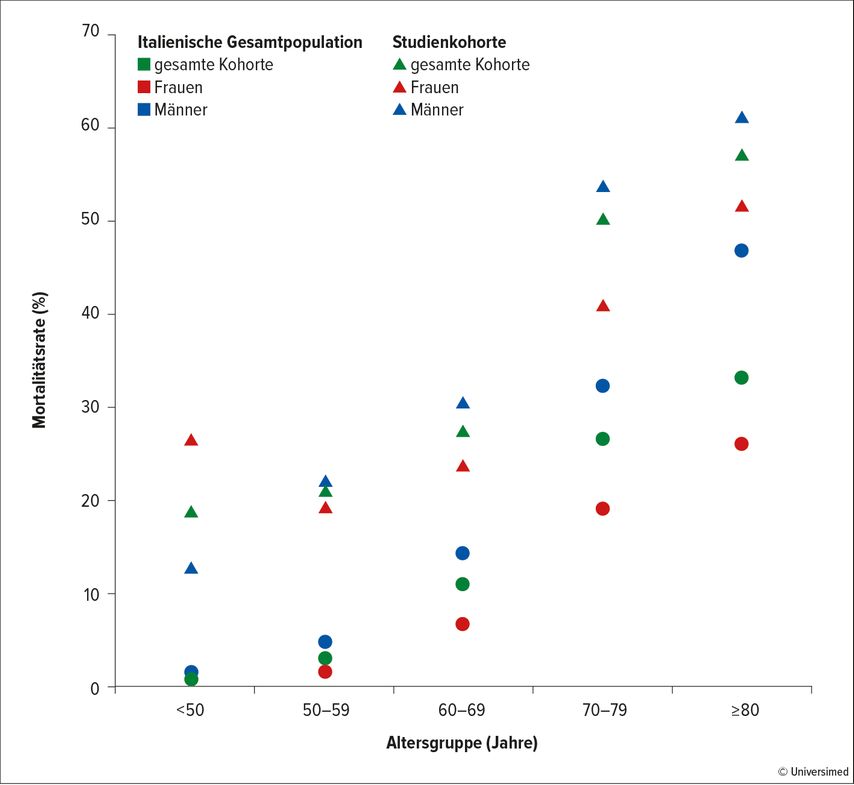

Bei einer retrospektiven Auswertung der Daten einiger Hundert hospitalisierter Patient*innen in Italien wurde ermittelt, wie viele Todesfälle auftraten.16 Todesfälle bei Patient*innen mit Plasmazellerkrankungen lagen weit vorne. Je mehr Risikofaktoren vorhanden waren, umso höher war die Mortalitätsrate. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung hatten Patient*innen mit einer hämatologischen Grunderkrankung ein viel höheres Risiko für einen schweren Verlauf der Covid-19-Infektion (Abb. 2).

Abb. 2: Mortalitätsraten bei Patient*innen mit hämatologischen Erkrankungen und Covid-19. Modifiziert nach Passamonti F et al.9

Entscheidungshilfe Leitlinie

Inzwischen gibt es verschiedene Guidelines und Empfehlungen zu Situationen, die bei Patient*innen mit multiplem Myelom durch eine Covid-19-Infektion entstehen können.

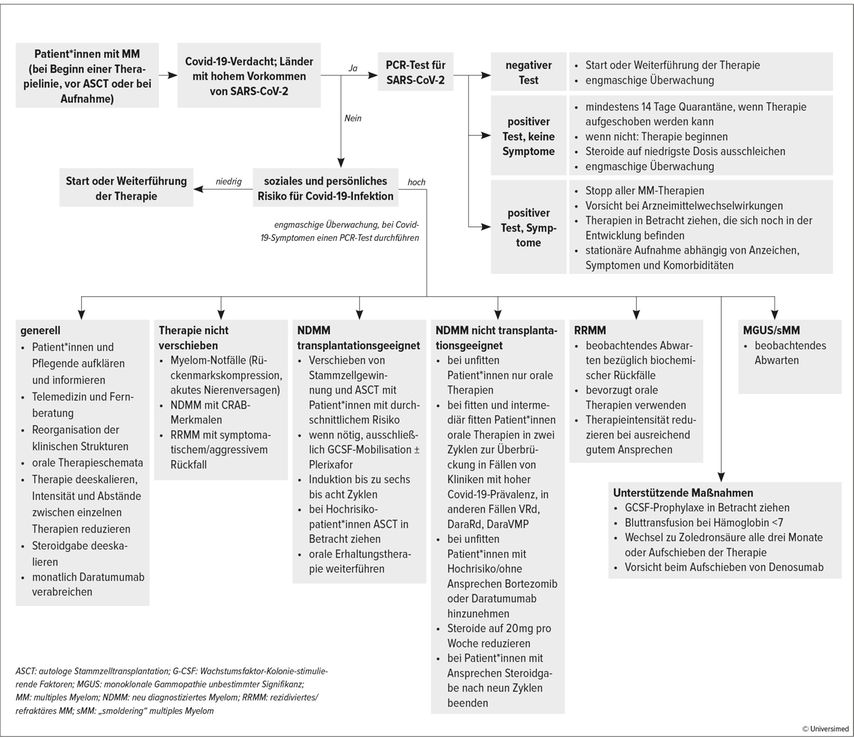

In ihrem Vortrag konzentrierte sich Prof. Dr. Krauth auf die Leitlinie des European Myeloma Network, die deckungsgleich mit den ESMO-Guidelines ist.17 In ihr werden alle denkbaren Settings in Bezug auf Covid-19-Infektionen abgedeckt (Abb. 3).

Abb. 3:Algorithmus zur Entscheidungsfindung bei Patient*innen mit multiplem Myelom in Zeiten von Covid-19. Modifiziert nach Terpos E et al.10

Die Generalempfehlungen sind:

-

Neu diagnostizierte und rasch progressive Patient*innen und solche mit aggressiver Erkrankung sollen in einem Ausmaß therapiert werden, als ob sie die Covid-19-Risikofaktoren nicht hätten: „Wer eine Therapie braucht, soll diese auch bekommen.“ Das gilt sowohl für transplantationsgeeignete und als auch -ungeeignete Patient*innen.

-

Die Therapie zu deeskalieren oder Intensität und Abstände zwischen einzelnen Therapien zu reduzieren ist möglich, dies sollte aber erst erfolgen, wenn die Krankheit kontrolliert ist.

-

Informationen zu Prävention und Primärprophylaxe sollten an alle Patient*innen, Angehörige und Pflegende ausgegeben werden.

-

Es empfiehlt sich, viele telefonische Visiten durchzuführen (evtl. telemedizinische Anwendungen, „remote consultations“) und den eigenen klinischen Alltag entsprechend umzustrukturieren.

-

Cortison sollte im Optimalfall nicht zu lange in hoher Dosierung gegeben werden. Gegebenenfalls ist es früh auszuschleichen.

-

Stabile Patient*innen sollten, wenn möglich, ihre Untersuchungen in Laboratorien auswärts durchführen lassen.

-

Für ältere „frail patients“ sind bevorzugt orale Präparate zu wählen. Bei fitten Patient*innen kann auch mit den üblichen mit Mehrfachkombinationen gearbeitet werden. Dazu zählen auch Daratumumab und andere monoklonale Antikörper. Cortison sollte jedoch auch in diesen Fällen so bald wie möglich reduziert werden.

-

Im refraktären Setting kann die Dosis bei Patient*innen mit stabiler Erkrankungen modifiziert werden. Bei aggressiver/progressiver Erkrankung ist eine sofortige Therapie notwendig.

-

Unterstützende Maßnahmen sind nahezu unverändert fortzuführen: throm botische Prophylaxen, Bisphosphonate und „transfusional support“ sollen auch bei Infektionen beibehalten werden. Biphosphonate eignen sich für Patient*innen mit stabiler Erkrankung ohne Knochenmetastasierung. In anderen Fällen sollte Zoledronat verwendet werden.

-

Das Impfschema sollte auch abgesehen von Covid-19 aufrechterhalten werden, das inkludiert auch Impfungen gegen Influenza und Pneumokokken.

-

Bei Covid-19-positiven Patient*innen kann die Therapie zwei bis drei Wochen unterbrochen und wieder begonnen werden, sobald Patient*innen frei von Symptomen sind. Bei asymptomatischen Patient*innen sollte sie so lange ausgesetzt werden, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

-

Betroffene in klinischen Studien können in den Studien verbleiben. Parameter sollten nicht selbstständig verändert werden. Studienzentren sind für Covid-19-Infektionen zumeist adäquat ausgestattet (Vorsichtsmaßnahmen, telemedizinische Konsultationen etc.).

-

Auch Patient*innen mit Covid-19 sollen noch gegen Covid-19 geimpft werden, vorzugsweise in einer Phase mit guter Tumorkontrolle und ohne Therapie. Wenn das nicht möglich ist, sollte dennoch geimpft werden, dann ist aber mit abgeschwächter Impfantwort zu rechnen. Es gibt hierzu Guidelines von der International Myeloma Society, in denen die Vor- und Nachteile verschiedener Impfungen nachzulesen sind.

Eigene Daten

Von Prof. Dr. Krauth und ihrem Team erhobene Daten von ca. 300 Patient*innen mit aktiver Myelomerkrankung in Therapie zeigen, dass bereits seit der zweiten Jahreshälfte 2021 nahezu unverändert behandelt werden kann. 98% der Patient*innen erlitten mindestens eine Covid-19-Infektion, 90% der Patient*innen sind zumindest zweimal geimpft und nur 2% benötigten stationäre Krankenhausaufenthalte wegen Covid-19. Bei den Patient*innen mit multiplem Myelom gab es keine Todesfälle durch Covid-19-Infektionen, aber zwei AL-Amyloidose-Patient*innen verstarben unter Therapie.

Während der gesamten Pandemie kam es zu keinen Therapieabbrüchen, auch wenn zu Beginn Dosisreduzierungen entsprechend den damaligen Guidelines vorgenommen wurden.

Quelle:

OeGHO-Jahrestagung 2023

Literatur:

1 Blimark et al.: Haematologica 2015; 100: 107-13 2 Ludwig H et al.: Leukemia 2021; 35: 31-44 3 Pagano L et al.: COVID-19 infection in adult patients with hematological malignancies: a European Hematology Association Survey (EPICOVIDEHA). J Hematol Oncol 2021; 14: 168 4 Shadman M et al.: Covid-19 vaccination response and its practical application in patients with chronic lymphocytic leukemia. HemaSphere 2023; 7(1): e811 5 Pettine L et al.: Hematol Oncol 2023; 41: 210-2 6 Oekelen OV et al.: Highly variable SARS-CoV-2 spike antibody responses to two doses of COVID-19 RNA vaccination in patients with multiple myeloma. Cancer Cell 2021; 39(8): 1028-30 7 Chan WY et al.: Serological response to the BNT162b2 mRNA or ChAdOx1 nCoV-19 COVID-19 vaccine after first and second doses in patients with plasma cell disorders: influence of host and disease factors. Br J Haematol 2022; 196(3): e21-6 8 Terpos E et al.:Management of patients with multiple myeloma beyond the clinical-trial setting: understanding the balance between efficacy, safety and tolerability, and quality of life. Blood Cancer J 2021; 11(8): 1-9 9 Pagano L et al.: Breakthrough COVID-19 in vaccinated patients with hematologic malignancies: results from the EPICOVIDEHA survey. Blood2022; 140(26): 2773-87 10 Levin MJ et al.: Intramuscular AZD7442 (tixagevimab-cilgavimab) for prevention of Covid-19. N Engl J Med 2022; 386(23): 2188-200 11 Davis JA et al.: Efficacy of tixagevimab-cilgavimab in preventing SARS-CoV-2 for patients with B-cell malignancies. Blood 2023; 141(2): 20-3 12 Laws HJ et al.: Impfen bei Immundefizienz: Anwendungshinweise zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen. (III) Impfen bei hämatologischen und onkologischen Erkrankungen (antineoplastische Therapie, Stammzelltransplantation), Organtransplantation und Asplenie. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz 2020; 63(5): 588-644 13 Carreras E et al.: The EBMT handbook: hematopoietic stem cell transplantation and cellular therapies. 7. Auflage. Cham: Springer, 2019 14 ASH-ASTCT COVID-19 Vaccination for HCT and CAR T cell recipients – Hematology.org 15 Lee LYW et al.: COVID-19 prevalence and mortality in patients with cancer and the effect of primary tumour subtype and patient demographics: a prospective cohort study. Lancet Oncol 2020; 21(10): 1309-16 16 Passamonti F et al.: Clinical characteristics and risk factors associated with COVID-19 severity in patients with haematological malignancies in Italy: a retrospective, multicentre, cohort study. Lancet Haematol 2020; 7(10): e737-45 17 EMN, Terpos E et al.: Management of patients with multiple myeloma in the era of COVID-19 pandemic: a consensus paper from the European Myeloma Network (EMN). Leukemia 2020; 34(8): 2000-11

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen

Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...