Die unaufhaltsame Ausbreitung von Ragweed 1976–2025

Autoren:

Dr. Markus Berger1–3

Lukas Dirr, MSc3–5

1 HNO-Abteilung, Klinik Landstraße, Wiener Gesundheitsverbund

2 Allergiezentrum Wien West

3 Österreichischer Polleninformationsdienst

4 Institut für Botanik, Universität Innsbruck

5 Abteilung für Strukturelle und Funktionelle Botanik, Fakultät für Lebenswissenschaften, Universität Wien

E-Mail: markus.berger@pollenresearch.com

Für Allergiker im Osten Österreichs ist es eine spürbare Realität: Die Pollensaison ist intensiver und länger geworden. Hauptverantwortlich dafür ist die unaufhaltsame Ausbreitung einer aus Nordamerika eingeschleppten Pflanze: Ragweed. Ein Rückblick auf die Entwicklung seit 1976 bis heute zeigt die Chronik einer Invasion, die bei immer mehr Menschen zu gesundheitlichen Problemen führt und auch Wirtschaft und Infrastruktur massiv belastet.

Keypoints

-

Klimatische Veränderungen begünstigen die Ausbreitung von Ragweed.

-

Dieszeigt sich direkt in den Pollenmessungen: Die gemittelten Tageskonzentrationen in Ostösterreich sind regelmäßig hoch bis sehr hoch, die jährlich gemessene Gesamtpollenmenge steigt deutlich.

-

Allergische Beschwerden aufgrund von Ragweed fallen häufig besonders stark aus.

-

Das zentrale Problem ist dabei der Beifuß-Ragweed-Komplex, eine Kreuzreaktivität zwischen dem heimischen Beifuß und dem Neophyten Ragweed.

Ein neues Allergen erobert den pannonischen Raum

Noch vor wenigen Jahrzehnten war Ragweed (Ambrosia artemisiifolia, auch als Beifußblättriges Traubenkraut bekannt) in Österreich kaum ein Thema. Heute dominiert die Pflanze die allergologische Diskussion des Spätsommers und Herbstes. Besonders die pannonisch geprägten Regionen im Osten des Landes – Burgenland, Niederösterreich und Wien – haben sich zu regelrechten Hotspots entwickelt. Die dort zu findenden Ragweedpopulationen setzen Unmengen an hochallergenen Pollen frei und sorgen damit für eine intensive und deutlich längere Pollensaison als in den übrigen Teilen des Landes.

Die Ausbreitung: von vereinzelten Funden zur flächendeckenden Plage

Die unbeabsichtigte Einschleppung von Ragweed nach Europa erfolgte vermutlich bereits im 19. Jahrhundert durch die Einfuhr von mit Ragweedsamen verseuchtem Saatgut. Lange Zeit blieb die Pflanze jedoch unauffällig. Seit den 1970er-Jahren nimmt die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Ragweed, ausgehend von Ungarn, rasant zu.1,2 Dabei siedelt sich die Pflanze meist auf landwirtschaftlichen Flächen oder an anderen stark vom Menschen beeinflussten Ruderalstandorten (z.B. Baustellen, Schutthalden) an.

In den letzten 25 Jahren hat die Ausbreitungsdynamik abermals zugenommen. Verkehrswege, insbesondere Straßen- und Autobahnbankette, aber auch das Schienennetz stellen ideale Korridore für die Verbreitung dieses Neophyten dar. Durch den Transport von mit Ragweedsamen kontaminiertem Erdreich bei Baumaßnahmen und die Anhaftung von Samen an landwirtschaftlichen Maschinen konnte die Pflanze rasch neue Gebiete besiedeln.3

Klimawandel als Brandbeschleuniger

Neben der Verbreitung von Ragweed an Hauptverkehrswegen begünstigt auch die Klimaerwärmung die Ausbreitung dieses Ackerbeikrauts in mehrfacher Hinsicht:

-

Wärmere und längere Sommer verlängern die Vegetationsperiode der Pflanze, was zu einer erhöhten Samen- und Pollenproduktion führt.

-

Milde Winter verbessern die Überlebenschancen dieser Samen im Boden.

-

Die wärmeliebende Pflanze profitiert von den steigenden Durchschnittstemperaturen.

Modellrechnungen, die den Klimawandel berücksichtigen, prognostizieren eine Vervierfachung der Ragweedpollenkonzentrationen in Europa bis zum Jahr 2050, wobei ein Großteil dieses Anstiegs direkt auf die klimatischen Veränderungen zurückzuführen ist.4

Messbare Zunahme: Pollenkonzentration und Sensibilisierungsraten

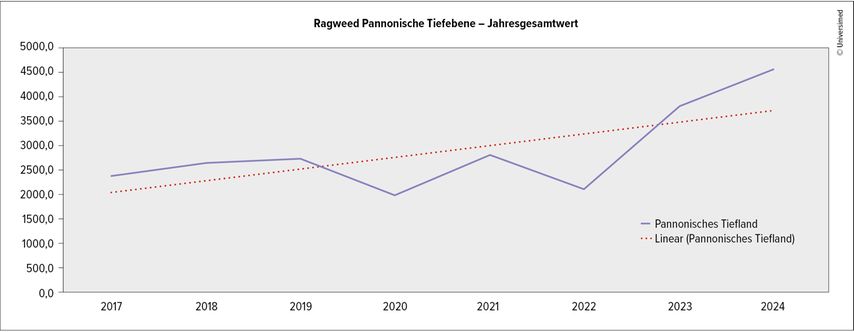

Die zunehmende Verbreitung der Pflanze spiegelt sich direkt in den Pollenmessungen des Österreichischen Polleninformationsdienstes wider. Während Ragweedpollen in den 1970er- und 1980er-Jahren in den Pollenfallen nur eine untergeordnete Rolle spielten, erreichen die gemittelten Tageskonzentrationen heute im Osten Österreichs regelmäßig hohe bis sehr hohe Werte, und auch die jährlich gemessene Gesamtpollenmenge zeigt in den vergangenen Jahren einen deutlich steigenden Trend (Abb. 1).

Abb. 1: Gesamtmenge an Ragweedpollen aus allen Pollenfallen des pannonischen Tieflands. Bestimmtheitsmaß der linearen Trendlinie: R²=0,4498

Diese erhöhte Exposition der Bevölkerung hat direkte Folgen. Eine wissenschaftliche Studie zur Prävalenz der Ragweedpollenallergie in Ostösterreich konnte einen deutlichen Anstieg der Sensibilisierungsraten nachweisen. Lag der Anteil der auf Ragweed positiv getesteten Allergiepatienten im Jahr 1997 noch bei 8,5%, stieg dieser Wert bis 2007 auf 17,5% an – eine Verdopplung innerhalb eines Jahrzehnts.5 Dieser Trend hat sich seither fortgesetzt.

Gesundheitliche Folgen: der Beifuß-Ragweed-Komplex

Allergische Beschwerden auf Ragweed fallen häufig besonders stark aus. Bereits wenige Pollenkörner pro Kubikmeter Luft können heftige Reaktionen auslösen. Neuere Forschungen zeigen zudem, dass Umweltfaktoren, wie die Schadstoffbelastung am Standort der Pflanze, die Allergenität der Pollenkörner bzw. der auf und in ihnen zu findenden Proteine zusätzlich verstärken können.6 Das zentrale Problem für viele Betroffene ist jedoch der sogenannte Beifuß-Ragweed-Komplex. Dieser allergologische Begriff beschreibt das Phänomen der Kreuzreaktivität zwischen dem heimischen Beifuß (Artemisia vulgaris) und dem Neophyten Ragweed (Ambrosia artemisiifolia). Aufgrund strukturell ähnlicher Hauptallergene kann das Immunsystem eines Allergikers oft nicht zwischen den beiden unterscheiden.7

Diese Kreuzreaktivität führt zu einer dramatischen Verlängerung der Leidenszeit. Für Personen, die auf den Pollen von einer der beiden Pflanzen sensibilisiert sind, bedeutet das potenziell eine Belastungsperiode, die von Mitte Juli bis Mitte Oktober anhält. Die Symptome beim Kontakt mit diesen hochallergenen Pollenkörnern reichen von der allergischen Rhinokonjunktivitis bis hin zu Atemnot und allergischem Asthma.

Ökonomische Schäden: Milliardenbelastung für Gesundheit, Landwirtschaft und Infrastruktur

Die Belastung durch Ragweed ist nicht nur gesundheitlicher, sondern auch ökonomischer Natur und hat enorme Dimensionen angenommen. Allein im Gesundheitssektor der Europäischen Union verursachen die durch Ragweed ausgelösten Allergien, inklusive Behandlungskosten und Arbeitsausfälle, einen jährlichen volkswirtschaftlichen Schaden von rund 7,4 Milliarden Euro.8

Zusätzlich zu dieser Summe entstehen auf nationaler Ebene weitere, direkte Kosten. In der Landwirtschaft gilt die Pflanze als aggressives Ackerbeikraut, das vor allem in Sommerkulturen wie Sonnenblumen, Soja, Mais und Kürbis zu massiven Ertragseinbußen führt, indem es den Nutzpflanzen Wasser, Nährstoffe und Licht entzieht. Die Verunreinigung von Erntegut mit Ragweedsamen kann zudem die Qualität und den Marktwert mindern. Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für die Ausbringung von Herbiziden und Ernteverluste für landwirtschaftliche Betriebe in den nächsten Jahren zu einer maßgeblichen finanziellen Belastung anwachsen werden.

Gleichzeitig entstehen für Infrastrukturerhalter wie die ASFINAG, die ÖBB sowie die Straßenmeistereien von Ländern und Gemeinden enorme Kosten. Sie sind angehalten, die Ausbreitung der Pflanze auf ihren Flächen (Straßenränder, Bahndämme, öffentliche Grünflächen) zu verhindern. Dies erfordert wiederholte personal- und kostenintensive Mähdurchgänge oder manuelle Entfernungsaktionen, die die Budgets für die Grünraumpflege stark belasten.

Fazit und Ausblick

Die Entwicklung von 1976 bis heute zeigt eine beispiellose Zunahme der Ragweedpollenbelastung, die längst nicht mehr nur ein gesundheitliches, sondern auch ein ernst zu nehmendes wirtschaftliches Problem darstellt. Die Ausbreitung ist kein rein ostösterreichisches Phänomen mehr; mittlerweile haben sich auch in Tirol, insbesondere im Inntal, besorgniserregende Hotspots gebildet. Die Prognose für 2025 und die Folgejahre lässt ohne konsequente Bekämpfungsmaßnahmen eine weitere Verschärfung der Situation erwarten.

Um diese Entwicklung einzudämmen, ist eine konsequente gesetzliche Regelung dringend erforderlich. Das Burgenland hat mit einem eigenen Ragweed-Bekämpfungsgesetz einen wichtigen Schritt vorgemacht, dem andere Bundesländer oder der Bund folgen müssen. Tools wie der Ragweed Finder ( www.ragweedfinder.at ) des Österreichischen Polleninformationsdienstes sind dabei von unschätzbarem Wert. Mit diesem Citizen-Science-Projekt wird nicht nur die Awareness in der Bevölkerung gesteigert, sondern auch das Ausmaß der Plage dokumentiert, um so den Druck auf die Politik zu erhöhen und endlich eine umfassende gesetzliche Handhabe gegen diesen invasiven Neophyten zu schaffen.

Bis dahin ist es für Allergiker umso wichtiger, gut informiert zu sein.9 Betroffene Allergiker können zum Beispiel die Ragweedlandkarte auf www.ragweedfinder.at heranziehen, um Ragweed-Hotspots während geplanter Freizeitaktivitäten zu meiden. Aber auch der Österreichische Polleninformationsdienst bietet auf seiner Website www.polleninformation.at und über seine Apps tagesaktuelle Prognosen. Eine wertvolle Unterstützung ist hierbei auch der neu entwickelte KI-Chatbot „Pollee“, der auf der Website zu finden ist und individuelle Fragen zur Pollenbelastung beantworten kann.

Literatur:

1 Essl F et al.: Changes in the spatio-temporal patterns and habitat preferences of Ambrosia artemisiifolia during its invasion of Austria. Preslia 2009; 81(2): 119-33 2 Richter R et al.: Spread of invasive ragweed: climate change, management and how to reduce allergy costs. J Appl Ecol 2013; 50: 1422-30 3 Karrer G et al.: Ambrosia artemisiifolia in Österreich und angrenzenden Staaten. St. Pölten: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Landentwicklung 2009 4 Hamaoui-Laguel L et al.: Effects of climate change and seed dispersal on airborne ragweed pollen loads in Europe. Nat Clim Chang 2015; 5(8): 766-71 5 Jäger S: Prävalenz der Ragweedpollen-Allergie in Ostösterreich. Im Auftrag des Amtes der NÖ Landesregierung, Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenangelegenheiten, 2008 6 Liu SH et al.: Influence of the environment on ragweed pollen and their sensitizing capacity in a mouse model of allergic lung inflammation. Front Allergy 2022; 3: 854038 7 Hemmer W: Beifuß und Ragweed – ein ungleiches Paar. Allergo Journal 2014; 23(5):38-48 8 Schaffner U et al.: Biological weed control to relieve millions from Ambrosia allergies in Europe. Nature Communications 2020; 11(1): 1745 9 Diverse Jahresberichte und Publikationen des Österreichischen Polleninformationsdienstes (abrufbar über www.polleninformation.at).

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Rolle der Pflege bei schwierigen Entscheidungen

Jede Entscheidung, die in einem Behandlungsverhältnis getroffen wird, beruht auf mehreren Säulen und bewegt sich immer im Spannungsfeld zwischen Medizin, Ethik und Recht. Auf den ersten ...

Weaning aus ärztlicher Sicht – Status quo und Herausforderungen

Dieser Artikel soll einen Überblick über die aktuellen Leitlinien und Empfehlungen bezüglich des Weanings, also der Entwöhnung von der invasiven Beatmung, geben. Zudem erfolgt eine ...