Weaning aus ärztlicher Sicht – Status quo und Herausforderungen

Autorin:

Dr. Sylvia Schaber

Fächerverbund für Infektiologie, Pneumologie und Intensivmedizin

Charité – Campus Mitte (CCM)

Berlin

E-Mail: sylvia.schaber@charite.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Dieser Artikel soll einen Überblick über die aktuellen Leitlinien und Empfehlungen bezüglich des Weanings, also der Entwöhnung von der invasiven Beatmung, geben. Zudem erfolgt eine Darstellung der in Deutschland erhobenen Zahlen bezüglich Weaning und der Bedeutung für das Gesundheitssystem. Zuletzt wird der ethische Aspekt des Weanings und insbesondere der Langzeitbeatmung beleuchtet.

Keypoints

-

Die neuen Kategorien des prolongierten Weanings der Leitlinie 2019 führen zu einer Differenzierung der Patienten, sie erleichtern die Vergleichbarkeit von Zentren und legen den Grundstein für präzisere Daten.

-

Weaning-Zentren sind für den Erfolg in der Beatmungs-Entwöhnung entscheidend. Schwer zu entwöhnende Patienten sollten in ein spezialisiertes Zentrum verlegt werden.

-

Außerklinische invasive Beatmung stellt einen wichtigen Kostenfaktor für das deutsche Gesundheitssystem dar und die verlässliche Datenerhebung in diesem Bereich ist essenziell.

-

Die Berücksichtigung des Patientenwillens und das frühzeitige Erläutern von Therapieoptionen sollten eine hohe Priorität bei lungenkranken Patienten haben.

S2k-Weaning-Leitlinie 2019

Die Indikationen einer invasiven Beatmung auf der Intensivstation sind sehr unterschiedlich und werden grundlegend in zwei Gruppen unterteilt: die Sicherung des ausreichenden Gasaustauschs (Lungenparenchymversagen) und die Unterstützung der Atemmuskelpumpe (ventilatorisches Versagen). Zudem kann eine Intubation zur Sicherung der Atemwege erfolgen, zum Beispiel bei Vigilanzminderung oder Atemwegsverlegung. Häufig muss die invasive Beatmung auch dann fortgesetzt werden, wenn die ursprüngliche Indikation zur Beatmung behoben ist (z.B. die Pneumonie), sodass 40–50% der Beatmungszeit auf die Beatmungsentwöhnung/das Weaning entfallen. Ein überwiegender Anteil der Patienten lässt sich unkompliziert entwöhnen, aber in circa 20% ist die Weaning-Phase deutlich verlängert.1

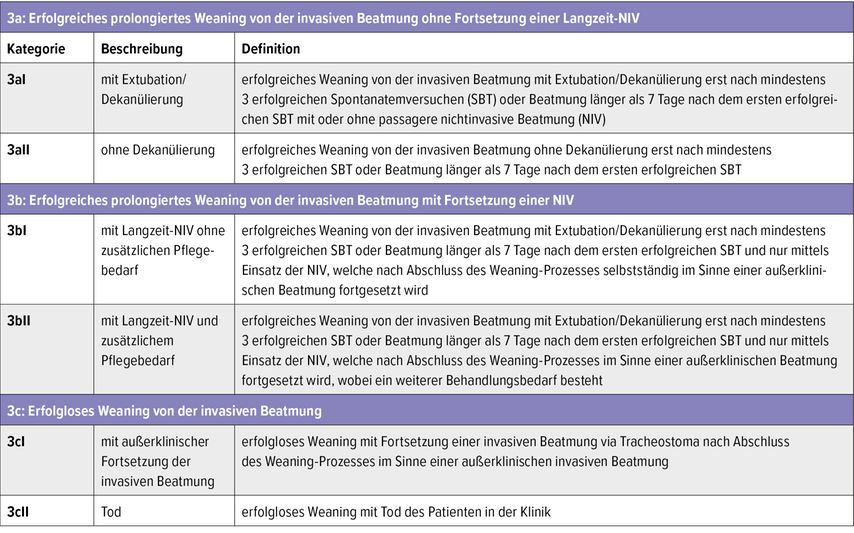

In der aktuell gültigen Leitlinie werden die Weaning-Kategorien dementsprechend wie folgt definiert: Das einfache Weaning (Gruppe 1) beschreibt die Patienten, die nach dem ersten Spontanatemversuch („spontaneous breathing trial“; SBT) extubiert werden können. Das schwierige Weaning (Gruppe 2) umfasst die Patienten, welche nach initial erfolglosem Weaning spätestens beim 3. SBT oder innerhalb von 7 Tagen nach dem ersten erfolglosen SBT entwöhnt werden können. Beim prolongierten Weaning (Gruppe 3) kann die Beatmung erst nach dem 3. SBT oder länger als 7 Tage nach dem ersten erfolglosen SBT beendet werden. Diese Weaning-Kategorien sind international gültig und wurden 2007 von der internationalen Konsensus- konferenz (ICC) vorgeschlagen.2 Die Leitlinie befasst sich mit der Gruppe 3, also dem prolongierten Weaning.1

Die Weaning-Kategorien innerhalb der Gruppe 3 wurden neu unterteilt (Tab.1). Dies hat den Vorteil, dass nun fast alle Patienten einer Weaning-Kategorie zugeteilt werden können und so die Datenerhebung deutlich verbessert werden kann. Hiermit werden eine bessere Vergleichbarkeit der Zentren und eine neue Grundlage für klinische Studien und neue Empfehlungen sowie gesundheitsökonomische Kalkulationen hergestellt.2 Dies ist insbesondere wegen eines deutlich unterschiedlichen Outcomes in den Weaning-Gruppen von Bedeutung. Eine internationale Erhebung auf 36 Intensivstationen in Frankreich, Spanien und der Schweiz ergab eine deutlich steigende Mortalität in den Weaning-Gruppen 1 bis 3: 5,8%, 16,5% und 29,8%.2

Was führt zum Weaning-Erfolg?

Der Grundsatz „Weaning beginnt mit der Beatmung“ ist von großer Bedeutung und sollte tagtäglich in die Praxis umgesetzt werden: Bei beatmeten Patienten gilt es, jeden Tag zu reevaluieren, ob die invasive Beatmung zeitnah beendet werden kann und entsprechende Schritte (u.a.: Sedierungsreduktion, Mobilisation, Spontanatemversuch) eingeleitet werden können.3 Im Folgenden sollen einige wichtige Punkte, die für den Weaning-Erfolg entscheidend sind, beispielhaft hervorgehoben werden.

Sedierungsreduktion

Wir wissen, dass eine tägliche Sedierungsunterbrechnung („spontaneous awakening trial“; SAT) eine große Rolle für die Entwöhnung von der Beatmung spielt. Es konnte gezeigt werden, dass ein tägliches SAT in Kombination mit einem SBT im Vergleich zu einem SBT ohne SAT die Mortalität, Beatmungsdauer und Liegedauer auf der Intensivstation verkürzt.4 Ebenfalls wissen wir, dass eine höhere Sedierungstiefe und eine größere Latenz zwischen Weaning-Bereitschaft des Patienten und Durchführen des ersten SBT ein Risiko für ein Weaning-Versagen darstellt.5 Eine aktuelle Untersuchung zeigte, dass mehrfach täglich durchgeführte SBT nicht zu einem besseren Erfolg als einmal täglich durchgeführte SBT führen.6

Physiotherapie

Ein Hindernis für die Beatmungsentwöhnung ist häufig eine ausgeprägte muskuläre Schwäche der Patienten („intensive care unit-acquired weakness“; ICUAW), bedingt durch eine Dekonditionierung und Effekte der schweren Erkrankung (z.B. inflammatorische Prozesse bei einer Sepsis).7 Es konnte gezeigt werden, dass umfassende Physiotherapie mit Frühmobilisation, Lagerung, Übungen zur Mobilisation von Atemwegssekreten sowie in- und exspiratorischen Trainingsmanövern die Dauer der Beatmung um 3,23 Tage reduziert.8 In einer anderen Untersuchung führte intensivere Physiotherapie, welche in verschiedene Schritte von passiver Physiotherapie über assistierten Transfer in den Sitz (Kontrollgruppe) und aktiven Transfer in den Sitz und Stand bis zum Gehen mit Unterstützung (Interventionsgruppe) unterteilt war, zu einer deutlichen Verbesserung des Weaning-Erfolges (72,1 vs. 55,9%).9

Weaning-Zentren

Im Jahr 2007 wurde in Deutschland innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP) das WeanNet gegründet. Hier werden Kriterien der medizinischen Kompetenz sowie der Struktur- und Prozessqualität festgelegt, anhand welcher Weaning-Zentren zertifiziert werden. Bis zum aktuellen Zeitpunkt wurden mehr als 60 Weaning-Zentren zertifiziert.10

Eine in Deutschland an 61 Patienten durchgeführte Untersuchung zeigt, dass über 80% der Patienten, bei denen ein Weaning als nicht durchführbar galt, in Weaning-Zentren von der invasiven Beatmung entwöhnt werden konnten. 34% hiervon benötigen danach eine nichtinvasive Beatmung (NIV).11 Daten aus dem WeanNet ergaben eine Erfolgsquote von 64,3% der Patienten, die in Weaning-Zentren verlegt wurden und bei denen das Weaning nicht auf der Intensivstation durchgeführt werden konnte.12 In der schon erwähnten internationalen Studie auf 36 Intensivstationen zeigte sich, dass nur bei 43% der Stationen ein strukturiertes Weaning-Protokoll vorlag, obwohl unter anderem in einer Cochrane-Analyse der positive Effekt eines Protokolls auf die Beatmungsdauer, die Weaning-Dauer und die Dauer des Aufenthalts auf der Intensivstation nachgewiesen wurde.2,13 Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Patienten mit außerklinischer Beatmung in Deutschland nicht in einem Weaning-Zentrum in Behandlung war.10,11 Die Verlegung von schwer von der Beatmung zu entwöhnenden Patienten in Weaning-Zentren, die durch ihre Fachkompetenz, die zahleichen beteiligten Fachdisziplinen und klaren Strukturvorhaben eine deutlich höhere Erfolgsquote in der Beatmungsentwöhnung haben, sollte folglich ein Muss sein. Als zentrale Berufsgruppe sollten hier die Atmungstherapeuten genannt werden, die unter anderem durch die Optimierung des Sekretmanagements, der Beatmungseinstellungen und des Tracheostoma-Managements maßgeblich zum Weaning-Erfolg beitragen.

Beatmungszahlen im außerklinischen Bereich und Bedeutung für das Gesundheitssystem

Aktuelle Schätzungen ergeben, dass in Deutschland über 20000 Patienten mit außerklinischer invasiver Beatmung leben.11 Die Zahlen sind seit Jahren weiter steigend. Eine Untersuchung der Daten des Statistischen Bundesamtes von 2008 bis 2019 zeigte nahezu eine Verdopplung der Anzahl der Fälle, die pro Jahr auf eine außerklinische Beatmung (invasiv und nicht invasiv) eingestellt werden (von ca. 10000 auf ca. 18000). Die Zahl der Fälle, die für eine Kontrolle der außerklinischen Beatmung aufgenommen wurden, stieg auf das 2,5-Fache (von ca. 18000 auf ca. 49000).14

Die Zunahme der Patientenzahlen ist durch das zunehmende Alter der Bevölkerung und die zunehmende Evidenz des Nutzens einer außerklinischen Beatmung (zum Beispiel bei COPD) zu erklären.15 Das durchschnittliche Alter bei Ersteinleitung einer außerklinischen Beatmung stieg im Zeitraum 2008 bis 2019 von 65 auf 67 Jahre an und die Patienten waren durch zahlreiche Komorbiditäten (im Median 5 Begleiterkrankungen) gekennzeichnet.10,14Abhängig vom Bundesland unterscheiden sich die Kosten der Betreuung eines invasiv beatmeten Patienten außerhalb der Klinik mit Unterstützung eines Intensivpflegeteams und liegen geschätzt bei mindestens 25000 Euro pro Monat, mit Gesamtkosten für das Gesundheitssystem von 4 Milliarden Euro pro Jahr.12,16 Das deutsche Gesundheitssystem ist bereits jetzt das teuerste in Europa, mit Ausgaben von 12,8% des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2022, was sich aber nicht in den Outcome-Daten des Systems widerspiegelt.17

Mit der Zunahme der außerklinisch beatmeten Patienten hat der deutsche Bundestag im Jahr 2020 das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (GKV-IPReG) verabschiedet. Die formulierten Ziele beinhalten unter anderem, die Qualität der außerklinischen Patientenversorgung zu verbessern, falsche Anreize zu vermeiden und die Selbstbestimmtheit der betroffenen Patienten zu stärken.18,19 In der Praxis bedeutet dies ein enges Regelwerk an Vorgaben für das versorgende Personal, verschiedene bürokratische Schritte mit Formularen für Potenzialerhebung und Behandlungsplan sowie regelmäßige Überprüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK).

Es ist zu erwarten, dass das Gesundheitssystem hier an Grenzen stößt. Hervorzuheben ist die kritische Personalsituation im Bereich der Intensiv-Fachpflegekräfte, der schon jetzt längst überbelastet ist.20 Zu der sehr personalintensiven Betreuung der Patienten im außerklinischen Setting kommt hinzu, dass eine stationäre Aufnahme der beatmeten Patienten zu 47% auf eine Intensivstation oder „intermediate care station“ (IMC) erfolgt. Dies stellt bei vielerorts bereits bestehenden Bettensperrungen eine Herausforderung dar.16,21

Aktuell werden bereits die Versorgungsstrukturen für außerklinisch beatmete Patienten überdacht. Eine engere Zusammenarbeit der ambulanten und stationären Versorger scheint dringend notwendig, um die ökonomischen Grenzen des Systems nicht zu sprengen. Ambulante oder telemedizinische Kontrollen stellen hier eine Zukunftsperspektive dar.14,16 Es wird auch betont, dass eine langfristige, ethisch ausgerichteteStrategie, welche sich nicht an Gewinnoptimierung orientiert, angestrebt werden muss.18

Ethische Aspekte

Lebensqualität und Lebenszufriedenheit mit außerklinischer Beatmung können sehr unterschiedlich sein. Es besteht aktuell weiter ein hoher Forschungsbedarf bezüglich der bestehenden Versorgungsstrukturen und ihrer Bedarfsgerechtigkeit, der Einflüsse der Wohnform, der Familie und des Gesundheitsfachpersonals sowie der Qualität der Überleitungsprozesse in die Außerklinik.22 Das Pilotprojekt „Bea@Home“ trägt durch die Entwicklung von evidenzbasierten Qualitätsindikatoren für die Überleitung in die außerklinische Beatmung zur Lösung des Problems bei.23

Studie zur Lebensqualität

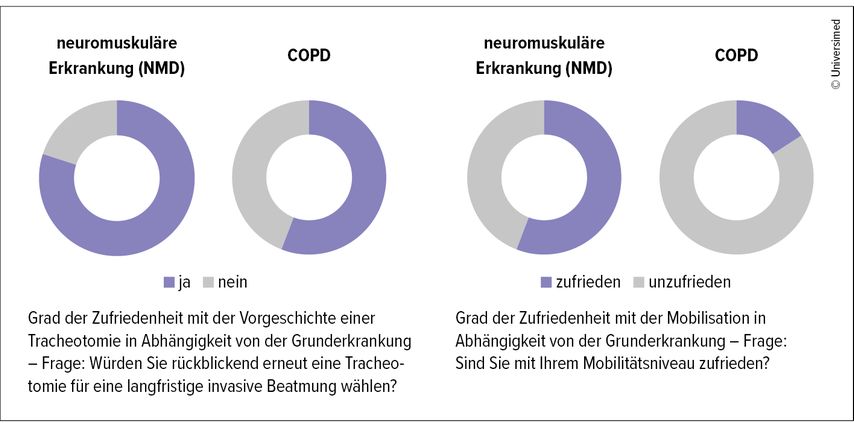

In einer Veröffentlichung von Huttmann et al. wurde die Lebensqualität von 25 außerklinisch invasiv beatmeten Patienten über ein Jahr untersucht.24 Alle Patienten waren aus einem zertifizierten Weaning-Zentrum entlassen worden und waren bei Studieneinschluss bereits mindestens 2 Monate invasiv beatmet. Die Patienten lebten zu 72% im häuslichen Umfeld und zu 28% in einer Pflegeeinrichtung, wobei eine frühere Untersuchung von Huttmann zeigte, dass der Lebensort keinen entscheidenden Einfluss auf das Wohlbefinden der Patienten hat.25 Die Zufriedenheit der Patienten war im Bereich der Mobilität (30%), Kommunikationsfähigkeit (40%) und „Leben im Allgemeinen“ (50%) am geringsten und nahm im Bereich der medizinischen Versorgung, aber auch in Bezug auf religiösen Glauben und rechtliche Betreuung zu. Auf die Frage, ob die Patienten sich noch einmal für eine Tracheotomie entschieden hätten (Alternative: versterben), antworteten 42,9% der COPD-Patienten und 18,2% der neuromuskulär erkrankten Patienten mit Nein (Abb.1). In einer anderen Untersuchung wurden 77 invasiv beatmete Patienten befragt, von denen 90% angaben, dass sie sich erneut für eine Tracheotomie entscheiden würden.26

Abb. 1: Zufriedenheit mit Mobilität und Entscheidung für Tracheotomie (modifiziert nach Huttmann SE et al. 2018)24

Problematisch ist, dass in einer stabilen Phase der Erkrankung häufig das Thema Tracheotomie oder alternative Behandlungswege/Palliation nicht ausreichend thematisiert wird. In der oben genannten Untersuchung an invasiv heimbeatmeten Patienten hatten 0% (COPD) und 21% der Patienten (neuromuskuläre Erkrankungen) im stabilen Krankheitszustand das Einverständnis zur Tracheotomie gegeben.25 Die Bedeutung des „advanced care planning“ kann hier nicht genug betont werden.

Die Sicht der beatmeten Patienten und auch ihrer Angehörigen sollte also im Mittelpunkt der Versorgungsplanung stehen. Eine gute Kommunikation und Interaktion der Patienten mit der Familie und dem Behandlungsteam kann sich deutlich positiv auf die Lebensqualität und das Auftreten von Risikosituationen auswirken.22

Literatur:

1 Schönhofer B et al.: Prolongiertes Weaning. S2k-Leitlinie herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e.V. https://register.awmf.org/assets/guidelines/020-015l_S2k_Prolongiertes_Weaning_2024-08_abgelaufen.pdf ; zuletzt aufgerufen am 28.7.2025 2 Béduneau G et al.: Epidemiology of weaning outcome according to a new definition. The WIND Study. Am J Respir Crit Care Med 2017; 195(6): 772-83 3 Moerer O: Weaning already begins with ventilation: Core component of routine intensive medical care. Anaesthesiol 2022; 71(12): 907-9 4 Girard TD et al.: Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for mechanically ventilated patients in intensive care (Awakening and Breathing Controlled trial): a randomised controlled trial. Lancet 2008; 371(9607): 126-34 5 Pham T et al.: Weaning from mechanical ventilation in intensive care units across 50 countries (WEAN SAFE): a multicentre, prospective, observational cohort study. Lancet Respir Med 2023; 11(5): 465-76 6 Burns KEA et al.: Frequency of screening and spontaneous breathing trial techniques: a randomized clinical trial. JAMA 2024; 332(21): 1808-21 7 Bickenbach J, Fritsch S: Weaning from invasive ventilation: challenges in the clinical routine. Anaesthesiol 2022; 71(12): 910-20 8 Lippi L et al.: Efficacy of physiotherapy interventions on weaning in mechanically ventilated critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. Front Med 2022; 9: 889218 9 Schreiber AF et al.: Physiotherapy and weaning from prolonged mechanical ventilation. Respir Care 2019; 64(1): 17-25 10 Schönhofer B: WeanNet: The Network of Respiratory Weaning Centers. Pneumol Stuttg Ger 2019; 73(2): 74-80 11 Bornitz F et al.: Weaning from invasive ventilation in specialist centers following primary weaning failure. Dtsch Arzteblatt Int 2020; 117(12): 205-10 12 Windisch W et al.: Prolonged weaning from mechanical ventilation. Dtsch Arzteblatt Int 2020; 117(12): 197-204 13 Blackwood B et al.: Use of weaning protocols for reducing duration of mechanical ventilation in critically ill adult patients: Cochrane systematic review and meta-analysis. BMJ 2011; 342: c7237 14 Schwarz SB et al.: Invasive and non-invasive home mechanical ventilation in Germany – a rapid development with large regional differences. Pneumol 2021; 75(12): 942-49 15 Windisch W, Schönhofer B: Development and progress in mechanical ventilation. Pneumol 2022; 19(2): 83-91 16 Karagiannidis C et al.: Evolving epidemiology of home mechanical ventilation: a rapidly growing challenge for patient care. Dtsch MedWochenschr 2019; 144(9): e58-63 17 Karagiannidis C et al.:Die Gesundheit der Zukunft. Stuttgart: S. Hirzel Verlag GmbH 2025 18 Schwarz SB et al.: The Development of inpatient initiation and follow-up of home mechanical ventilation in Germany. Dtsch Arzteblatt Int 2021; 118(23): 403-4 19 Gesetzzur Stärkung von Rehabilitation und intensiv-pflegerischerVersorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung. 2020. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/detail/reha-und-intensivpflege-staerkungsgesetz.html ; zuletzt aufgerufen am 28.7.2025 20 Lübben A et al.: Challenges in the care for out-of-hospital intensive care patients – An observational study on the nurses’ perspective. Z Evidenz Fortbild Qual Im Gesundhswes 2025; 195: 60-7 21 Welte T: Creating necessary structures. Dtsch Arzteblatt Int 2020; 117(12): 195-6 22 Klingshirn H et al.: Quality of care for people with home mechanical ventilation in Germany: A scoping review]. Gesundheitswesen 2020; 82(8-09): 729-39 23 Kastrup M et al.: Transition from in-hospital ventilation to home ventilation: process description and quality indicators. Ger Med Sci 2017; 15: Doc18 24 Huttmann SE et al.: Quality of life and life satisfaction are severely impaired in patients with long-term invasive ventilation following ICU treatment and unsuccessful weaning. Ann Intensive Care 2018; 8(1): 38 25 Huttmann SE et al.: Invasive home mechanical ventilation: living conditions and health-related quality of life. Respir Int Rev Thorac Dis 2015; 89(4): 312-21 26 Marchese S et al.: Outcome and attitudes toward home tracheostomy ventilation of consecutive patients: a 10-year experience. Respir Med 2008; 102(3): 430-6

Das könnte Sie auch interessieren:

Therapieansprechen beurteilen, aber wie?

Wie werden Asthmasymptome beurteilt? Welcher Fragebogen ist dazu geeignet und spielt es eine Rolle, ob er von den Behandelnden oder den Betroffenen ausgefüllt wird? Unter anderem diesen ...

Komorbiditäten bei COPD

COPD-Patient:innen leiden oft an verschiedenen Begleitkrankheiten, die unabhängig von der Ausprägung der COPD den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen können. Dies war Thema des ...