Assistierter Suizid in Österreich

Autor:innen:

Ao. Univ.-Prof. Dr. Sonja Fruhwald

Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin

Klinische Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin 2

Medizinische Universität Graz

Leitung des Klinischen Ethikkomitees des LKH Universitätsklinikums Graz

E-Mail: sonja.fruhwald@medunigraz.at

Mag. Dr. Johann Platzer

Universitäts Lecturer für Ethik

Institut für Moraltheologie

Karl-Franzens-Universität Graz

E-Mail: j.platzer@uni-graz.at

Seit Inkrafttreten des Sterbeverfügungsgesetzes im Jänner 2022 ist der assistierte Suizid in Österreich unter bestimmten Voraussetzungen rechtlich zulässig. Grundlage des Gesetzes ist eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, wonach das Recht auf freie Selbstbestimmung auch das Recht einer suizidwilligen Person umfasse, die Hilfe einer dazu bereiten Person in Anspruch zu nehmen. Für Ärzt:innen ergaben sich daraus neue Aufgaben und Anforderungen, die nachfolgend dargestellt werden sollen.

Keypoints

-

Rechtlicher Rahmen seit 2022: Das österreichische Sterbeverfügungsgesetz erlaubt unter spezifischen Voraussetzungen den assistierten Suizid. Entscheidungsfähigkeit, medizinische Diagnose und klar definierte Wartefristen sind zentrale Kriterien für die Errichtung einer Sterbeverfügung.

-

Medizinische und juristische Rollenverteilung: Zwei ärztliche Aufklärungen (eine davon mit einem Arzt/einer Ärztin mit palliativmedizinischer Qualifikation), eine notarielle Bestätigung sowie die Apothekenabgabe des Präparats sind vorgeschrieben. Die Einnahme bzw. Applikation muss durch die entscheidungsfähige, sterbewillige Person selbst erfolgen.

-

Internationale Unterschiede: Während in den BENELUX-Staaten und Kanada Tötung auf Verlangen dominiert und stark ärztlich begleitet und institutionalisiert ist, betont Österreich eine individualisierte, dezentralisierte Umsetzung des assistierten Suizids im privaten Rahmen.

-

Anwendungsbezogene Sorgfaltskriterien: Richtige Dosierung und Begleitmedikation sind essenziell für eine komplikationsfreie Durchführung. Technische Hinweise zur Verabreichung dienen der Vermeidung etwaiger Komplikationen.

Sterbeverfügungsgesetz in Österreich

Mit Erkenntnis vom 11. Dezember 2020 erklärte der Österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) das generelle Verbot der Beihilfe zum Suizid für verfassungswidrig. Zentral für das Urteil waren das „Recht des Einzelnen auf freie Selbstbestimmung“ sowie das „Recht auf ein menschenwürdiges Sterben“. Dabei wurde auch betont, „dass die freie Selbstbestimmung auch durch vielfältige soziale und ökonomische Umstände beeinflusst wird“. Deshalb habe „der Gesetzgeber zur Verhinderung von Missbrauch Maßnahmen vorzusehen“, so der VfGH.1 Aufgrund dessen trat mit 1. Jänner 2022 das österreichische Sterbeverfügungsgesetz (StVfG) in Kraft.

Laut StVfG kann eine sterbewillige Person (SwP) eine Sterbeverfügung (StV) errichten, wenn sie zweifelsfrei entscheidungsfähig und volljährig ist. Sie muss dabei an einer unheilbaren, zum Tod führenden Krankheit oder an einer schweren, dauerhaften Krankheit mit anhaltenden Symptomen leiden, deren Folgen die betroffene Person in ihrer gesamten Lebensführung dauerhaft beeinträchtigen. Darüber hinaus muss sie in Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft sein oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben. Der Entschluss der SwP muss frei und selbstbestimmt sein und die Errichtung der StV kann nur höchstpersönlich erfolgen.

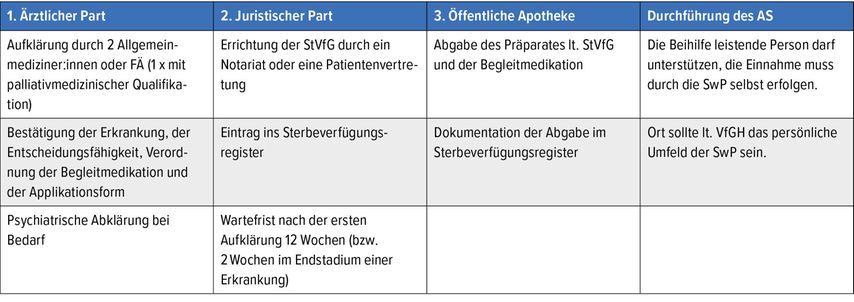

Wesentlich ist, dass grundsätzlich jegliche Beihilfe zum assistierten Suizid (AS) sowie die Beratungstätigkeiten freiwillig erfolgen müssen (Freiwilligkeitsgebot). Aufgrund des Benachteiligungsverbotes darf weder für eine hilfeleistende Person noch für eine Person, welche die Beihilfe verweigert, ein Nachteil entstehen. Voraussetzung für die gesetzeskonforme Durchführung eines AS sind zwei ärztliche Aufklärungen im Sinne des StVfG, wobei eine Ärztin/ein Arzt eine palliativmedizinische Qualifikation aufweisen muss. Zudem sind die Errichtung einer StV durch einen Notar, die Eintragung in ein dafür vorgesehenes elektronisches Register sowie die Abgabe des letalen Präparats durch eine öffentliche Apotheke detailliert geregelt.

Um die Dauerhaftigkeit des Wunsches zur Selbsttötung abzubilden, sind bestimmte Fristen einzuhalten. So kann eine StV frühestens zwölf Wochen nach der ersten Beratung errichtet werden. Hat die Erkrankung bereits die terminale Phase erreicht (Todeseintritt voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten), ist die Errichtung der StV bereits nach zwei Wochen zulässig (Tab.1). Sowohl die aufklärenden Ärzt:innen, als auch der Notar/die Notarin und auch eine etwaige hilfeleistende Person haben die Entscheidungsfähigkeit der SwP zu überprüfen.2 Derzeit ist die StV mit Eintrag in das Sterbeverfügungsregister ein Jahr gültig.

Weiterhin strafbar bleiben die Verleitung zum Suizid und Tötung auf Verlangen. Letztere wird in Österreich, wie in vielen anderen Ländern, im Bereich der Fremdtötung angesiedelt (§77 StGB) und mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.3 Im Vergleich zum AS liegt bei der Tötung auf Verlangen die Tatherrschaft bei einer anderen Person. Ein weiterer Unterschied ist die Tatsache, dass die Beihilfe zum AS nahezu keiner ärztlichen Expertise bedarf. Demgegenüber setzt eine Tötung auf Verlangen ärztliches Wissen und Können voraus.

Entwicklung in anderen Ländern

Ein internationaler Vergleich zeigt deutliche Unterschiede im Umgang mit Tötung auf Verlangen (aktive Sterbehilfe) und AS. In den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien und Kanada ist sowohl aktive Sterbehilfe als auch AS unter bestimmten Bedingungen legal. Neben der Vorgehensweise haben sich in Holland auch die Diagnosen, die einen „AS“ erlauben, ausgeweitet: So sind neben schweren, unheilbaren und unerträglichen Krankheiten auch „Lebensmüdigkeit“ oder eine Vielzahl an Altersgebrechen als Grund zugelassen.4 In Holland ist seit 2024 (wie seit 2014 auch in Belgien) Sterbehilfe für schwer leidende Kinder unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Dies betrifft auch Kinder unter zwölf Jahren. Für sie können Eltern oder Erziehungsberechtigte die Entscheidung treffen, wobei das Kind altersgerecht einzubeziehen ist. Eine Tötung gegen den Willen des Kindes ist nicht zulässig. Für Minderjährige zwischen 12 und 16 Jahren ist die Zustimmung der Eltern erforderlich, während Kinder ab 16 Jahren (unter Beteiligung der Eltern) selbst entscheiden können.

Auch England und Frankreich haben kürzlich Gesetzesentwürfe für die Legalisierung des AS und der aktiven Sterbehilfe verabschiedet. In der Schweiz ist der AS schon seit vielen Jahren erlaubt, sofern keine eigennützigen Motive vorliegen; die aktive Sterbehilfe ist hingegen verboten. Deutschland hat ähnlich wie Österreich 2020 das Recht auf selbstbestimmtes Sterben grundsätzlich anerkannt. Der Bundestag konnte sich bis jetzt allerdings noch nicht auf ein neues Gesetz einigen. Dadurch herrscht derzeit eine rechtliche Grauzone, in der der AS zwar nicht strafbar, allerdings auch nicht klar geregelt ist.2,5

In Ländern, in denen sowohl der AS als auch die aktive Sterbehilfe erlaubt sind, zeigt sich ein deutliches gesellschaftliches und medizinisches Präferenzverhalten: So betreffen beispielsweise in den Niederlanden rund 97% der Fälle die aktive Sterbehilfe. Dabei verabreicht eine ärztliche Person auf ausdrücklichen Patient:innenwunsch ein letales Präparat. Lediglich 3% entfallen auf den AS, bei dem die Patient:innen das Präparat selbst einnehmen.5 Diese Verteilung lässt darauf schließen, dass die meisten Menschen eine medizinisch begleitete und kontrollierte Form der Sterbehilfe wünschen. Darüber hinaus hat sich dort der Kreis jener Personen, die aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen können, in den vergangenen Jahren deutlich erweitert: So sind neben schweren, unheilbaren und unerträglichen Krankheiten mittlerweile auch minderjährige Patient:innen, Personen mit psychischen Erkrankungen sowie Menschen mit fortgeschrittener Demenz zugelassen, sofern eine gültige Patientenverfügung vorliegt.4–6

Wissenswertes zum Präparat

Im österreichischen StVfG ist die Dosierung von 15g Reinsubstanz Natrium-Pentobarbital (NPB) für jede Einnahmeform bindend festgelegt, da mit Verordnung vom 17. Jänner 2022 das Bundesministerium 15g NPB (p.o. oder i.v.) als verlässlich letal angegeben hat. NPB kann entweder als fertige Lösung (150mg/ml = 100ml Gesamtfüllmenge, Haltbarkeit 1 Monat) oder als Pulver zur Infusionszubereitung (auf 250ml zu verdünnen, Haltbarkeit 10 Jahre) verwendet werden. Zur besseren Verträglichkeit ist eine Begleitmedikation mit Metoclopramid (3x10mg, beginnend 24 Stunden vor dem AS) vorzuschreiben. Die Ausstellung eines Rezepts für die Abgabe des Präparats und der Begleitmedikation ist nicht vorgesehen. Die jeweils erforderlichen Materialien zur Zubereitung und intravenösen Applikation des Präparates, zum Beispiel NaCl 0,9% 250ml, Infusionsbesteck, Überleitungskanüle und Venenverweilkanüle, sind vom Arzt oder der Ärztin zu verordnen.7

Über die Art der Verabreichung entscheiden die beiden Ärzt:innen gemeinsam mit der SwP. So ist beispielsweise bei einer Schluckstörung oder einer zu erwartenden raschen Verschlechterung des Allgemeinzustandes der i.v. Applikation der Vorzug zu geben. Die SwP muss zum Zeitpunkt des AS weiterhin entscheidungsfähig und in der in der Lage sein, sich das Präparat selbst zu verabreichen, etwa durch Drücken des Kolbens einer Spritze oder das Aufdrehen eines Infusionsbestecks.2,7

Dos and Don’ts bei der Einnahme des Präparates

Die Einnahme von NPB erfordert besondere Sorgfalt, um Komplikationen zu vermeiden:7 Ein etwaiger Verzicht auf antiemetische Begleitmedikation erhöht das Risiko für Übelkeit oder Erbrechen, was dazu führen kann, dass letztendlich eine nicht letale Dosis eingenommen wird. Um einer Regurgitation vorzubeugen, sollte die Einnahme in Oberkörper-Hochlagerung erfolgen. Das Präparat darf auch nicht mithilfe eines Trinkhalms eingenommen werden, da dadurch die Gefahr besteht, dass die Wirkung bereits eintritt, bevor die vollständige Dosis aufgenommen wurde. Bei der Herstellung der i.v. Lösung ist eine Verdünnung mit 250ml NaCl nötig, da sonst eine unzureichende Auflösung droht.

Um den bitteren Geschmack der Trinklösung zu reduzieren, ist eine geringe Gabe von Sorbet oder Fruchtsaft nach der Einnahme des Präparates möglich. Wegen der Gefahr der Kristallisation darf das Präparat nicht gemischt werden. Auch das Nachtrinken kohlensäurehaltiger Getränke sollte vermieden werden, da sie das Erbrechen begünstigen. Als alternative Maßnahme kann vor der Einnahme der Verzehr sogenannter Mirakelbeeren empfohlen werden. Das darin enthaltene Glykoprotein bindet sich an die Geschmacksknospen der Zunge und hemmt somit für etwa 30 Minuten die Wahrnehmung bitterer Geschmacksreize.

In den meisten Fällen und bei richtiger Anwendung tritt der Tod nach der Einnahme/Applikation von NPB innerhalb von wenigen Minuten ein. Eine längere Dauer bis zum Tod oder die Zufuhr einer nicht letalen Dosis wegen einer der oben beschriebenen Ursachen kann bei anwesenden Angehörigen und Bezugspersonen zu traumatischen Erlebnissen führen. Deshalb gilt es, auf diese Sorgfaltsmaßnahmen und auf das Auftreten etwaiger Komplikationen bereits im Vorfeld hinzuweisen.

Erfahrungen und Änderungen seit Jänner 2022

Seit Inkrafttreten des Sterbeverfügungsgesetzes haben sich die strukturellen Rahmenbedingungen für die Durchführung des AS weiterentwickelt und zunehmend konsolidiert. Anfangs gestaltete sich besonders die Suche nach aufklärungswilligen Ärzt:innen – vor allem mit palliativmedizinischer Zusatzqualifikation – sowie nach Notariaten und Apotheken als herausfordernd. Inzwischen hat sich dies verbessert und die Umsetzung des gesetzlichen Prozederes ist vielerorts routinierter geworden. Dennoch bestehen weiterhin zentrale Problembereiche, die einer fachlich wie ethisch reflektierten Auseinandersetzung bedürfen. Dazu zählt die anhaltende Weigerung zahlreicher Alten- und Pflegeeinrichtungen, die Durchführung eines AS in ihren Räumlichkeiten zuzulassen. Die Stellungnahme des Menschenrechtsbeirats hat in diesem Zusammenhang wichtige Impulse geliefert, vor allem im Hinblick auf die Sicherung der Freiwilligkeit und Selbstbestimmung der Betroffenen sowie die Verantwortung von Institutionen des Gesundheitsbereichs in der Begleitung am Lebensende.8 Die Frage, ob sich der Grundsatz der Freiwilligkeit nicht nur auf Einzelpersonen, sondern auch auf Institutionen beziehen kann, wird derzeit aus rechtlicher Perspektive kontrovers diskutiert.9,10 Auch die psychosoziale Unterstützung von Angehörigen und hilfeleistenden Personen ist bislang unzureichend gewährleistet – ein Umstand, der zu einer erheblichen emotionalen Belastung führen kann.

Zudem besteht bei Totenbeschauärzt:innen sowie bei Mitgliedern der Exekutive oft Unsicherheit hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen. Dies führt nicht selten zu einer vorschnellen Hinzuziehung der Polizei, obwohl ein ordnungsgemäß durchgeführter AS keine strafrechtliche Relevanz besitzt. Vor diesem Hintergrund hat sich der österreichische VfGH im Dezember 2024 neuerlich mit dem AS auseinandergesetzt. In seiner aktuellen Erkenntnis bestätigt der VfGH die Verfassungskonformität des Gesetzes insgesamt, einschließlich der verpflichtenden ärztlichen Doppelaufklärung durch zwei ärztliche Personen, von denen eine über eine palliativmedizinische Qualifikation verfügen muss. Auch die im Gesetz verankerten Wartefristen – zwölf Wochen regulär bzw. zwei Wochen im terminalen Krankheitsstadium – wurden als zulässig beurteilt.11

Demgegenüber erklärte das Höchstgericht die bisher geltende Gültigkeitsdauer der StV von einem Jahr nach deren Errichtung als verfassungswidrig. Eine gesetzliche Neuregelung soll 2026 in Kraft treten. Darüber hinaus nahm der VfGH eine differenzierte Bewertung des im Gesetz enthaltenen Werbeverbots für Hilfeleistungen zur Selbsttötung vor. Während das gezielte „Anpreisen“ weiterhin untersagt bleibt, wurde das generelle strafrechtliche Verbot von informativen Hinweisen oder Angeboten als unverhältnismäßig und somit verfassungswidrig eingestuft, da es das Recht auf Meinungsfreiheit verletzt. Die Tötung auf Verlangen hingegen bleibt nach wie vor verfassungswidrig und damit strafbar.11

Mit Stand 1. Juli 2025 wurden insgesamt 719 Sterbeverfügungen errichtet und 588 Präparate in einer Apotheke abgeholt.12 Über die tatsächliche Anzahl der durchgeführten AS gibt es keine verlässlichen Zahlen, da vonseiten des Bundesministeriums kein detailliertes Monitoring und auch keine wissenschaftliche Analyse der Praxis des AS vorgesehen ist. Außerdem besteht die Vermutung, dass durch den Aufwand der Meldung eines vollendeten AS nicht alle tatsächlich durchgeführten AS von den Totenbeschauärzt:innen gemeldet werden. Zudem haben Krankenhäuser teilweise gar keine Möglichkeit der Meldung, sodass die Zahl der bekannten AS vermutlich weit geringer ist als die Zahl der tatsächlich durchgeführten.

Literatur:

1 VfGH Erkenntnis G 139/2019 vom 20. November2020 ( www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_G_139_ 2019_vom_11.12.2020.pdf ) und Stellungnahme des VfGH vom 11. Dezember 2022 ( www.vfgh.gv.at/medien/Toetung_auf_Verlangen_Mithilfe_am_Suizid.php ) 2 Halmich/Klein (2023): Selbstbestimmtes Sterben. Sterbehilfe, Assistierter Suizid, Sterbeverfügung in Österreich, Wien: educa verlag 3 https://digital.oegbverlag.at/recht/g/ 10002296,NOR12029620/StGB_Strafgesetzbuch/%C2% A7-77 4 ÄrzteZeitung (2022): Tötung auf Verlangen ist in den Niederlanden fest etabliert ( www.aerztezeitung.de/Politik/Toetung-auf-Verlangen-ist-in-den-Niederlanden-fest-etabliert-427734.html ) 5 Fricke A (ÄrzteZeitung 2021): So regeln andere Länder die Sterbehilfe ( www.aerztezeitung.de/Politik/So-regeln-andere-Laender-die-Sterbehilfe-416680.html ) 6 Boer T: Erfahrungsbericht aus Holland: Entwicklungen, Probleme, aktuelle Debattenlage. ZfmE 2021; 67: 455-66 7 Feichtner A: Handreichung – Assistierter Suizid. Living Document – Stand Jänner 2025 (www.palliativ.at/aktuelles/ascirs/handreichung-assistierter-suizid ) 8 Stellungnahme des Menschenrechtsbeirats zur Reichweite der Freiwilligkeit, möglicher Duldungsverpflichtungen von Alten- und Pflegeheimbetreibern zum Thema „Assistierter Suizid“ (StVfG) sowie erforderlichen Begleitmaßnahmen zum Themenbereich „Lebensende und Sterben“ vom 18. Juni 2024 ( https://volksanwaltschaft.gv.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Berichte/Stellungnahmen/MRB/erweiterte-stellung nahme-zu-assistierten-suizid-unbrk-beschluss-2024-06- 18-1_1_.pdf ) 9 Volksanwaltschaft: Assistierter Suizid auch im Pflegeheim. Vom 28. März 2025 (https://volksanwaltschaft.gv.at/leichte-sprache/aktuelles/artikel/assistierter-suizid-auch-im-pflegeheim ) 10 IMABE (2025): Sterbehilfe in Österreich: „Auch Einrichtungen haben ein Gewissen, das geschützt werden muss“. Interview mit Wolfgang Mazal ( www.imabe.org/bioethikaktuell/einzel ansicht/sterbehilfe-in-oesterreich-auch-einrichtungen-haben-ein-gewissen-das-geschuetzt-werden-muss ) 11 VfGH Erkenntnis G 229-230/2023-57 vom 12. Dezember 2024 ( www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erkenntnis_G_2272- 2273_2023-vom-12.12.24.pdf ) und die kurze Stellungnahme des Verfassungsgerichtshofs vom 20. Dezember 2024 ( www.vfgh.gv.at/medien/Selbsttoetung.de.php ) 12 Forum Gesundheitsrecht: 3,5 Jahre Sterbeverfügungsgesetz in Österreich ( www.gesundheitsrecht.at/35-jahre-sterbeverfuegungsgesetz-in-oesterreich /)

Das könnte Sie auch interessieren:

Highlights zu Lymphomen

Assoc.Prof. Dr. Thomas Melchardt, PhD zu diesjährigen Highlights des ASCO und EHA im Bereich der Lymphome, darunter die Ergebnisse der Studien SHINE und ECHELON-1

ASH 2020 – Highlights zu den aggressiven Lymphomen

Highlight-Themen der virtuellen ASH-Jahrestagung im Dezember 2020 waren an erster Stelle die Immunonkologika in all ihren Variationen, aber auch Beispiele für innovative Sequenztherapien ...

Aktualisierte Ergebnisse für Blinatumomab bei neu diagnostizierten Patienten

Die Ergebnisse der D-ALBA-Studie bestätigen die Chemotherapie-freie Induktions- und Konsolidierungsstrategie bei erwachsenen Patienten mit Ph+ ALL. Mit einer 3-jährigen ...