Nokardiose: ein Überblick

Bericht:

Dr. Norbert Hasenöhrl

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Nokardiose kommt nicht oft vor und ist andererseits nicht einfach zu behandeln. Gerade in Zeiten, in denen Patienten eine Vielzahl von mehr oder weniger immunsuppressiven Therapien erhalten, muss man auch an diese seltene Infektion denken.

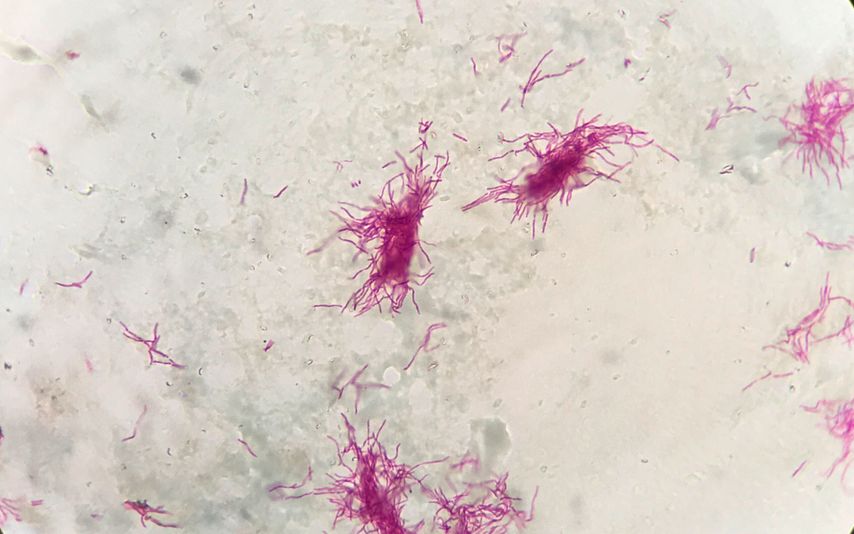

Die Nokardiose ist zweifellos eine seltene, aber schwere Infektionskrankheit“, berichtete OA Dr. Hermann Laferl, 4. Medizinische Abteilung, Klinik Favoriten, Wien. Nokardien sind grampositive, aerobe Aktinomyzeten des Genus Nocardia. Aufgrund ihres fadenförmigen Aussehens wurden die Aktinomyzeten ursprünglich für Pilze gehalten, der Name bedeutet wörtlich „Strahlenpilz“ (Abb. 1). Erstspäter wurde nachgewiesen, dass es sich hier um stäbchenförmige Bakterien handelt.

Mikrobiologie und Epidemiologie

Die Gattung Nocardia umfasst mehr als 90 Spezies, wovon zumindest 54 humanpathogen sind. Nokardien sind weltweit verbreitet, gehören aber nicht zur normalen menschlichen Flora. „Das heißt, der Nachweis von Nokardien, sei es im Sputum oder in anderen Körperflüssigkeiten, bedeutet in der Regel eine Infektion“, stellte der Infektiologe klar. „Es sind allerdings vereinzelt auch Fälle publiziert worden, bei denen Nokardien lediglich Kolonisationskeime waren.“

Die Erreger kommen in Böden, Feuchtgebieten, aber z.B. auch auf Gemüse vor. Die Übertragung erfolgt meist durch Inhalation, seltener durch Ingestion oder über die Haut. Männer sind häufiger betroffen als Frauen.

Pathogenese

Nokardien besitzen eine Reihe von Mechanismen, um die Immunabwehr des Wirts zu überwinden, wobei der Einsatz dieser Mechanismen vom Stamm und von der Wachstumsphase, in der sich die Erreger befinden, abhängt. In der Log-Phase (d.h. der Phase der exponentiellen Vermehrung) findet ein filamentöses Wachstum statt und die Erreger sind resistent gegen Phagozytose. Manche Nokardienstämme sind imstande, die phagozytären Lysosomen zu hemmen und somit ihre Hydrolyse zu verhindern. Auch können sie bestimmte Enzyme wie Superoxid-Dismutase und Catalase an ihrer Zelloberfläche exprimieren, was zur Resistenz gegen menschliche Neutrophile beitragen könnte.

Nicht alle Mechanismen der Pathogenese und der menschlichen Immunantwort auf Nokardieninfektion sind restlos aufgeklärt. Klar scheint aber zu sein, dass vor allem die zelluläre Immunität eine wichtige Rolle spielt. Während Neutrophile und lokale Makrophagen die Erreger inhibieren, sind sie nicht imstande, sie abzutöten. Erst wenn geprimte T-Zellen dazukommen, ist eine direkte Zytotoxizität gegenüber den Erregern möglich.

„Deshalb kommen jene Nokardiosen, die bei Immunsuppression auftreten, vor allem bei Störungen der zellulären Immunität vor, z.B. bei Stammzelltransplantation, Kortikoidtherapie, Therapie mit Calcineurininhibitoren oder HIV-Infektion, aber auch bei chronischem Alkoholismus und chronischen Lungenerkrankungen“, so Laferl.

Sogenannte L-Formen sind Bakterienformen mit Zellwandschäden. Sie wurden z.B. im Liquor von Nokardiosepatienten gefunden und können jahrelang persistieren. Dies ist möglicherweise ein Grund für die Progredienz und das Auftreten von Rezidiven trotz erfolgreicher initialer antimikrobieller Behandlung.

Klinische Charakteristika und Erregerspektrum

Nokardien können sowohl lokalisierte als auch systemische eitrige und granulomatöse Infektionen verursachen. Nokardiosen treten überwiegend als opportunistische Infektionen im Rahmen einer Immunsuppression auf. „Aber immerhin 30% aller Nokardiosen betreffen immunkompetente Patienten“, schränkte Laferl ein.

Zwei wichtige Charakteristika der Nokardiose sind zum einen die Dissemination in fast jedes Organ, zum anderen die Möglichkeit einer Progression bzw. eines Rezidivs trotz adäquater antibiotischer Therapie.

Risikofaktoren für das Auftreten einer Nokardiose sind (zelluläre) Immunsuppression, Glukokortikoide sowie Organtransplantationen (hier häufig Stammzelltransplantation, Herz und/oder Lunge, sowie – seltener – Leber oder Niere), wobei sich bei Transplantpatienten als häufigste Nokardienspezies N. nova complex oder N. farcinica finden. Allerdings lag die Häufigkeit einer Nokardiose bei Organtransplantierten laut einer großen Studie lediglich bei 0,6%. Die Erkrankung tritt zumeist innerhalb des ersten Jahres nach Transplantation auf, aber auch spätere Manifestationen, noch nach Jahren, sind möglich.

Eine europäische Studie analysierte die Verteilung der Nokardienspezies bei Patienten nach Transplantation solider Organe und fand als häufigste Spezies N. farcinica (35%), gefolgt von N. nova complex (24%), N. cyriacigeorgica (7%), N. abscessus und N. veterana (je 6%) und N. beijingensis (5%). Andere Spezies blieben unter 5% Häufigkeit, wobei insgesamt 10% der Spezies nicht identifiziert wurden.

Wenn zwei oder mehr Organe befallen sind, spricht man von einer systemischen Nokardiose. Dies ist bei etwa einem Drittel der Infektionen der Fall. In diesem Fall ist häufig (44%) das ZNS beteiligt. Ein Befall der Lunge kommt bei 39%, ein alleiniger ZNS-Befall bei 9%, eine Beteiligung der Haut bei 8% vor. Ein singulärer extrapulmonaler Befall (z.B. am Auge oder im Knochenmark) trat bei 12% auf.

Pulmonale Nokardiose

Die Lunge ist in zwei Dritteln der Fälle der primäre Infektionsort – Nokardien gehören nicht zur normalen Flora des Respirationstrakts. „Wenn man also im Sputum Nokardien findet, bedeutet das eine Infektion“, betonte Laferl. Der Verlauf kann akut, subakut oder chronisch sein und mit Fieber, Nachtschweiß, Husten, Gewichtsverlust und Hämoptysen einhergehen. In der Hälfte der Fälle kommt es zur Dissemination in andere Organe, wie eben ZNS, Mediastinum oder Perikard. Auch ein Empyem kann auftreten. „In der Bildgebung ist da fast alles möglich“, berichtete der Infektiologe. Differenzialdiagnostisch sollten Tuberkulose, invasive Mykosen, aber auch Malignome erwogen werden.

Nokardiose des ZNS

Die primäre Nokardiose des ZNS macht ungefähr 20% der Fälle aus. Es kann zu Abszessbildungen in jeder Hirnregion kommen. Typisch sind hier Fieber, Kopfschmerzen, Krampfanfälle oder fokale neurologische Defizite. „Eine typische Meningitissymptomatik ist dagegen eher selten“, kommentierte Laferl. „Bei immunkompetenten Patienten kann eine ZNS-Nokardiose aber auch einmal längere Zeit klinisch stumm verlaufen.“

Andere Formen

Die Nokardiose der Haut kommt oft bei immunkompetenten Personen vor, etwa durch eine Bagatellverletzung bei Gartenarbeit, Landwirtschaft oder Insektenstich. „Klinisch kann das wie eine Haut/Weichteilinfektion durch Staphylo- oder Streptokokken aussehen“, berichtete der Infektiologe.

Hier ist die Anamnese wichtig. Auch an kutane Manifestationen im Rahmen einer disseminierten Nokardiose ist zu denken. Chronische Hautnokardiosen werden meistdurch N. brasiliensis verursacht und könnenals schmerzlose Knoten oder auch als granulomatös-ulzerierende Infektion imponieren.

Bakteriämien durch Nokardien sind sehr selten; 80% der Fälle traten bei immunsupprimierten Patienten auf. „Blutkulturen sind hier häufig negativ oder enthalten auch andere, meist gramnegative Erreger“, ergänzte Laferl.

Diagnostik und Therapie

Die Diagnose einer Nokardiose ist schwierig. Im Mittel vergehen 42 Tage vom Symptombeginn bis zur richtigen Diagnose. „Es können aber auch Monate sein“, warnte Laferl. In der Lichtmikroskopie kann Abstrichmaterial nach Gram- bzw. Kinyoun-Färbung untersucht werden. Bei Blutkulturen ist ein langes Bebrüten erforderlich. „Wenn Nokardien wachsen, ist ein Antibiogramm ein absolutes Muss.“

PCR, MALDI-TOF-Massenspektrometrie oder auch Histopathologie ergänzen die diagnostische Palette und natürlich sind häufig auch bildgebende Verfahren (CT, MRT) notwendig, vor allem bei Verdacht auf Hirnbeteiligung.

Was die Therapie angeht, so variiert die Empfindlichkeit einzelner Nokardienstämme sehr stark nach Regionen bzw. Ländern und Spezies. „Klar ist, dass die Therapie sehr, sehr lang dauert“, stellte der Infektiologe klar. „Das bedeutet zumeist mindestens sechs Monate, oft auch ein Jahr.“ Empirisch sollte mit zwei adäquaten Antibiotika behandelt werden. Infrage kommen Trimethoprim/Sulfamethoxazol (quasi das Antibiotikum der Wahl, sofern keine Resistenz vorliegt), Carbapeneme, Amikacin (cave Resistenzen!), Cephalosporine der dritten Generation (z.B. Ceftriaxon) sowie Linezolid. „Linezolid ist allerdings für eine lange Therapie nicht sehr geeignet“, schränkte Laferl ein.

„Die Nokardiose ist eine seltene, aber schwere Erkrankung; das Wichtigste ist, daran zu denken“, so Laferl abschließend.

Quelle:

„Nokardiose“, Vortrag von OA Dr. Hermann Laferl, Wien, imRahmen des Giftigen Dienstags am 25.Oktober 2022; Vortrag abrufbar in der Mediathek unter https://infektiologie.co.at

Literatur:

beim Vortragenden

Das könnte Sie auch interessieren:

Die PCR macht’s möglich: Resistenztestung ohne Labor?

Point-of-Care-Tests kommen zunehmend auch zur Beantwortung mikrobiologischer Fragen zum Einsatz. Versprochen werden schnelle Diagnostik quasi am Krankenbett sowie vereinfachte Testung ...

Guidelines 2025: ein Update

Im Oktober 2025 präsentierte die European AIDS Clinical Society (EACS) eine aktuelle Version ihrer europäischen Behandlungsleitlinien zum Thema HIV/Aids. Seit zwei Jahrzehnten stellen ...

Ungewöhnliche Erreger: was atypische Pneumonien atypisch macht

Sogenannte atypische Pneumonien werden durch ein charakteristisches Keimspektrum verursacht und unterscheiden sich auch klinisch von „typischen“ Pneumonien. Exakte Begriffsdefinitionen ...