Diskriminierung von Menschen mit HIV in Deutschland und Österreich

Autorinnen:

Kerstin Mörsch

Kontaktstelle HIV-bedingte Diskriminierung

Deutsche Aidshilfe Berlin

E-Mail: kerstin.moersch@dah.aidshilfe.de

Barbara Murero-Holzbauer

Bereich Antidiskriminierung und Rechtliche Fragen

Aids Hilfe Wien

Leider müssen Menschen, die mit HIV leben, auch im Jahr 2025 noch mit Schlechterbehandlung und Ablehnung leben – überwiegend in Hinblick auf Leistungen im Gesundheitsbereich. Die Antidiskriminierungsarbeit der AIDS-Hilfen Österreichs und der Deutschen Aidshilfe zielt daher darauf ab, Bewusstseinsbildung und Aufklärung voranzutreiben, um das Ziel eines „Zero Stigma“ zu erreichen.

Keypoints

-

Diskriminierungserfahrungen stellen ein konkretes Gesundheitsrisiko dar.

-

Ein wichtiger Bereich der Antidiskriminierungsarbeit ist die Aufklärungsarbeit im Gesundheitsbereich.

-

Diskriminierungsmeldungen können in Österreich bei der Monitoringstelle der Aids Hilfe Wien und bei den anderen Stellen der AIDS-Hilfen Österreichs getätigt werden.

Die Entwicklung von HIV/Aids von einer tödlichen Erkrankung zu einer gut behandelbaren chronischen Infektion mit sehr guter Lebenserwartung ist medizinisch eine Erfolgsgeschichte. Die antiretroviralen Medikamente sind gut verträglich, Betroffene werden sofort nach einem positiven Testergebnis behandelt, fast alle erfolgreich, sodass die Viruslast unter die Nachweisgrenze sinkt. So ist auch eine Übertragung nicht mehr möglich.

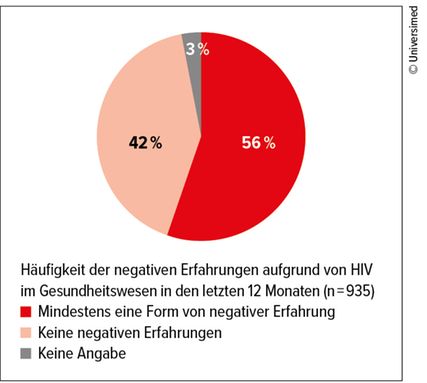

Dennoch gehören Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen zum Alltag (Abb. 1). Datenschutzverletzungen, stereotype Vorurteile, unangemessene intime Fragen oder gar Behandlungsverweigerungen beeinträchtigen nicht nur das Wohlbefinden der Patient:innen, sondern stellen auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und erschüttern das Vertrauen in das Gesundheitswesen. Diskriminierte Menschen nehmen seltener medizinische Leistungen in Anspruch, ihr Zugang zur Versorgung ist erschwert und das Vertrauen in das Gesundheitssystem nimmt ab. Manche geben aus Angst vor Benachteiligung ihre HIV-Infektion bei medizinischen Behandlungen nicht mehr an und nehmen somit mögliche Gesundheitsrisiken in Kauf.

Abb. 1: Befragung zu HIV-bezogener Diskriminierung 2021 in Deutschland (Quelle: https://www.aidshilfe.de/shop/positive-stimmen-20 )

Warum gibt es Diskriminierung vor allem im Gesundheitswesen?

Das ungleiche Machtverhältnis zwischen medizinischem Personal und den Patient:innen spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. So wird die Expertise der Patient:innen, die sehr gut über ihre HIV-Infektion und mögliche Transmissionswege informiert sind, nicht ernst genommen. Fehlendes Wissen über HIV und den Umgang mit Menschen mit HIV bei medizinischem Personal verstärkt die Problematik. Hinzu kommt eine unzureichende Transparenz in Bezug auf medizinische Verfahren und Vorschriften, sodass sich Patient:innen oft alleine gelassen fühlen und sich einem schwer durchschaubaren Apparat gegenübersehen, der auf Vorschriften und vermeintlich notwendige Schutzmaßnahmen verweist. Vertrauensvolle Kommunikation auf Augenhöhe – essenziell für ein gutes Behandlungsverhältnis – ist dann nicht mehr möglich.

Betrachtet man die Möglichkeiten, sich gegen diskriminierendes Verhalten im Gesundheitswesen zu wehren, werden diese durch wenig bekannte oder komplizierte Beschwerdestrukturen erschwert. Viele Patient:innen wissen nicht, an wen sie sich wenden sollen: Ist das Krankenhaus, die Krankenhausgesellschaft, die Ärztekammer, die Kassenärztliche Vereinigung, der Patientenbeauftragte oder die Krankenkasse zuständig?

Deutsche Aidshilfe: Empowerment und systemische Veränderung

Angesichts dieser Herausforderungen braucht es gezielte Maßnahmen auf mehreren Ebenen. Zunächst ist es unerlässlich, Diskriminierungserfahrungen ernst zu nehmen und Patient:innen verlässliche Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Deutsche Aidshilfe hat diese auf der Webseite hiv-diskriminierung.de zusammengestellt. Eine wichtige Unterstützung im Diskriminierungsfall sind niedrigschwellige Peer-to-Peer-Projekte: Sie fördern den Austausch untereinander und stärken das Selbstbewusstsein der Betroffenen. Ein Beispiel ist das Buddyprojekt, in dem Menschen, die schon länger HIV-positiv sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen Menschen zur Verfügung stellen, die noch nicht lange von der HIV-Infektion wissen oder schwierige Erfahrungen gemacht haben. Aber auch Beratungsstellen wie die Aidshilfen sollten sich als Anlaufstellen für Diskriminierungsfragen qualifizieren und nach außen signalisieren, dass ihnen die strukturelle Problematik der Diskriminierung im Gesundheitswesen bekannt ist und sie Hilfe anbieten können.

Fortbildungen, Onlineseminare zu Rechtsfragen und Fallbesprechungen helfen dabei, das Personal zu sensibilisieren und handlungssicher zu machen. Programme wie LUBE (Lernen, Unterstützen, Beraten und Empowern) bieten speziell auf Beratende zugeschnittene E-Learning-Angebote zu Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen – nicht nur für Menschen mit HIV, sondern auch für trans*, nichtbinäre Menschen und BPoC („black and people of color“).

Verbesserung der Beschwerdestrukturen

Ein zentrales Handlungsfeld zum Abbau von Diskriminierung im Gesundheitswesen liegt in der Reform der Beschwerdesysteme. Diese müssen transparenter, unabhängiger und für Betroffene leichter zugänglich werden. So gibt es den Vorschlag der deutschen Antidiskriminierungsstelle des Bundes, eine unabhängige Schlichtungsstelle bei Ärztekammern einzurichten, um Diskriminierungsfälle zu prüfen. Ebenso braucht es eine verstärkte Sensibilisierung für den Umgang mit Diskriminierungsfällen innerhalb der deutschen Ärztekammern sowie praxisnahe Fortbildungen für Mitglieder, um Unsicherheiten im Umgang mit Menschen mit HIV abzubauen sowie für mehr Wissen und damit Handlungssicherheit zu sorgen. Nicht zuletzt ist auch eine Überarbeitung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) notwendig, um Rechtssicherheit bei Klagen im Gesundheitswesen zu erhöhen. Die rechtliche Situation in Deutschland ist hier nämlich sehr viel schlechter als in Österreich.

Schulung und Sensibilisierung des medizinischen Personals

Nachhaltige Veränderungen sind nur möglich, wenn das medizinische Personal Ängste abbauen kann und mehr zu HIV geschult wird. E-Learning-Module, digitale Broschüren und aktualisierte Curricula für Pflegekräfte sind hier wertvolle Instrumente. Wichtig ist dabei die Beteiligung von Menschen mit HIV an Schulungen, um ihre Perspektiven direkt einzubringen.

Projekte wie „Let’s talk about Sex“ der Deutschen Aidshilfe und Kooperationen mit Kliniken und Universitäten tragen dazu bei, die Lebensrealität der Menschen besser zu verstehen und eine vorurteilsfreie Kommunikation möglich zu machen.

Aber auch im kollegialen Alltag lässt sich viel bewegen: Diskriminierung offen ansprechen, Patient:innen, die Benachteiligung erlebt haben, Mut machen, sich zu wehren, und als Mediziner:in den „kleinen Dienstweg“ nutzen, um Kolleg:innen über HIV aufzuklären.

Aids Hilfe Wien: HIV-bezogene Diskriminierung melden

Ein Teil der Antidiskriminierungsarbeit der AIDS-Hilfen Österreichs besteht aus der in der Aids Hilfe Wien angesiedelten Monitoringstelle, die die Diskriminierungsmeldungen aus allen Bundesländern sammelt und am Jahresende statistisch auswertet. Wie die Diskriminierungsmeldungen aus dem Jahr 2024 deutlich zeigen, erleben Menschen mit HIV – wie auch in den vergangenen Jahren – vorwiegend im Gesundheitswesen diskriminierendes Verhalten. Mit fast 70% übertreffen die Meldungen von Schlechterbehandlung und Diskriminierung bei Gesundheitsleistungen alle anderen Bereiche.

Diskriminierungsmeldungen können sowohl direkt bei der Monitoringstelle als auch bei allen anderen Stellen der AIDS-Hilfen Österreichs – auch völlig anonym – getätigt werden. Es gibt die Möglichkeit der Beratung und Begleitung bei rechtlichen Schritten. In den mehr als 10 Jahren ihres Bestehens haben sich zahlreiche Menschen an die Aids Hilfe Wien gewandt, der Bedarf hat sich bis heute kaum geändert. Gründe für die Schlechterbehandlung sind oft Unwissenheit, fehlende Informationen und diffuse Ängste – diese gilt es durch die Aufklärungsarbeit zu beseitigen.

Die Antidiskriminierungsarbeit geht aber auch abseits der direkten Beratung weiter. Häufen sich Diskriminierungsmeldungen in einem bestimmten Bereich, versucht die Aids Hilfe genau dort anzusetzen. Nachdem ein ungebrochener Negativtrend der letzten Jahre die Diskriminierung im Gesundheitsbereich war, ist ein wichtiger Grundpfeiler der Aufklärungsarbeit daher das Workshopangebot für Beschäftigte im Gesundheitsbereich.

Urteil mit Signalwirkung und Möglichkeiten der Intervention

Durch die Beratung und Interventionen in den letzten Jahren konnte vielen Menschen, die aufgrund ihrer HIV-Infektion schlechter behandelt werden, zu ihrem Recht verholfen werden. Ein besonderer Erfolg war das wegweisende Gerichtsurteil im Jahr 2023, in dem eine Zahnärztin wegen Diskriminierung einer HIV-positiven Frau zu Schadenersatz verurteilt wurde. Menschen, die mit HIV leben, darf eine zahnärztliche Behandlung nicht aufgrund ihrer Infektion verweigert werden, ebenso kann ein Behandlungstermin am Ende des Tages aus vermeintlich notwendigen hygienischen Gründen diskriminierend sein. Gemeinsam mit dem Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern ( https://www.klagsverband.at ) konnte dieses Urteil mit Signalwirkung erreicht werden.

Menschen, die mit HIV leben, sind in Österreich durch das Behindertengleichstellungsrecht geschützt. Eine HIV-Infektion gilt im Sinne des Gesetzes als chronische Erkrankung und ebenso sieht der Gesetzgeber, dass eine HIV-Diagnose stigmatisierendes und diskriminierendes Verhalten nach sich ziehen kann.

Betroffenen steht bei Schlechterbehandlung das Rechtsmittel der Klage zur Verfügung. Zwingend vorgelagert ist eine Schlichtung, eine Art Mediationsverfahren. Der Gang zu einer offiziellen Stelle bzw. zu Gericht ist aber nicht für alle vorstellbar, verbunden damit sind u.a. ein hoher organisatorischer Aufwand und ein Prozesskostenrisiko. Jedoch kann auch jede andere Intervention, jedes „Ich möchte mir das nicht (mehr) gefallen lassen“, jede Diskriminierungsmeldung bewirken, dass es bei den diskriminierenden Institutionen oder Personen zu einer Aufklärung und Bewusstseinsbildung kommt – und damit Stigma und Diskriminierung Stück für Stück abgebaut werden.

Literatur:

bei den Verfasserinnen

Das könnte Sie auch interessieren:

Streptococcus pyogenes: schwere Komplikationen durch Bakterientoxine

Streptococcus pyogenes kann zu Infektionen mit sehr unterschiedlicher klinischer Ausprägung und Prognose führen. Das Spektrum reicht von der relativ harmlosen Pharyngitis bis zu akut ...

Bakteriämie mit Staphylococcus aureus

Jede Bakteriämie mit Staphylococcus aureus ist eine ernsthafte Erkrankung mit hoher Mortalität und erfordert eine genaue Abklärung. Die Therapie orientiert sich primär an der Resistenz ...

Hepatitis-C-Versorgungskaskaden von HIV-infizierten Personen in Österreich

Direkt wirkende antivirale Medikamente (DAA) haben die Behandlung des Hepatitis-C-Virus (HCV) revolutioniert und eine Eliminierung des HCV bei HIV-koinfizierten Menschen in Westeuropa ...