Long Covid: postexertionelle Malaise erkennen und abklären!

Bericht:

Reno Barth

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Mit der Covid-19-Pandemie und der darauf folgenden Welle an Long-Covid-Erkrankungen wurde den postviralen Syndromen neue und bislang nicht dagewesene Aufmerksamkeit zuteil. Dies äußert sich in intensivierter Forschung und immer besseren Einblicken in die Mechanismen dieser extrem heterogenen, vielfältigen Erkrankungen. In der Therapie sind die großen Durchbrüche bislang jedoch ausgeblieben und die Behandlung bleibt nach wie vor symptomatisch.

Mit Long Covid hat eine postvirale Erkrankung ein hohes Maß an Bekanntheit erlangt. Allerdings sind postvirale Syndrome keineswegs neu, so Assoz. Prof. DDr. Eva Untersmayr-Elsenhuber vom Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie der Medizinischen Universität Wien, Leiterin des neu gegründeten Nationalen Referenzzentrums für postvirale Syndrome.

Bereits nach den Influenzapandemien 1889 und 1892 wurden postinfektiöse Symptome als Neuralgie, Neurasthenie, Neuritis, „Nervenerschöpfung“, „Grippekatalepsie“, Psychose, Trägheit, Angst und Paranoia beschrieben. Im Zuge einer Poliovirusepidemie in Los Angeles 1935 wurde eine „atypical poliomyelitis“ beobachtet, mit starken Kopfschmerzen, schmerzhaften Augenbewegungen, gastrointestinalen Symptomen, „geistiger Trägheit“ und Konzentrationsschwäche, wobei im Liquor der Betroffenen kein Virus gefunden wurde. Alles in allem handelte es sich für die damalige Zeit um ein schwer greifbares Beschwerdebild, so Untersmayr-Elsenhuber.

Mehrmals wurden solche Symptome auch im Zusammenhang mit vermuteten kleinen Epidemien mit nicht nachgewiesenen Erregern beschrieben. So zum Beispiel 1955 in und um das London’s Royal Free Hospital, wo vor allem Krankhausangestellte aus unbekannter Ursache erkrankten. Für das resultierende Syndrom wurde der Terminus „myalgische Enzephalomyelitis“ (ME) geprägt. Angesichts eines ähnlichen Ausbruchs 1984 in dem Ort Incline Village am Lake Tahoe in Nevada entstand der Begriff „chronic fatigue syndrome“ (CFS). Trotz einer Untersuchung der Centers of Disease Control (CDC) wurde die Ursache nicht identifiziert. Ein im Zusammenhang mit postviralen Syndromen chronisches Beschwerdebild wird seither als ME/CFS bezeichnet. Laut den kanadischen Diagnosekriterien ist ein ME/CFS definiert durch eine Symptomdauer von mindestens sechs Monaten mit stark einschränkender Fatigue und Zustandsverschlechterung nach Belastung (postexertionelle Malaise; PEM) sowie Schlafstörungen und Schmerzen. Zusätzlich müssen zwei oder mehr weitere Kriterien erfüllt sein, und zwar neurologische/kognitive, autonome, neuroendokrine oder Immunmanifestationen.

Mittlerweile ist eine erhebliche Zahl von Erregern bekannt, die postinfektiöse Syndrome verursachen können. Dazu gehört Influenza ebenso wie Ebola, Dengue und viele andere Viren. Auch nach bakteriellen Infektionen wie zum Beispiel dem Q-Fever kann chronische Fatigue auftreten.1

Erhebliche volkswirtschaftliche Schäden durch Long Covid

Im Falle von SARS-CoV-2 lag der Erreger auf der Hand und es stellte sich bald heraus, dass nach dem Abklingen der akuten Infektion eine anhaltende Covid-Symptomatik zurückbleiben kann, dass jedoch nach dem Ende der Covid-Erkrankung auch verschiedenste Symptome neu auftreten können. Der Schweregrad der Covid-Erkrankung spielt dabei keine Rolle. Ab vier Wochen anhaltender Symptomatik spricht man entsprechend den NICE-Kriterien von Long Covid, ab 12 Wochen von einem Post-Covid-Syndrom. Die Covid-Pandemie hat mit tausenden Publikationen zum Thema zu einem ungeheuren Wissenszuwachs hinsichtlich der postinfektiösen Syndrome geführt, erläuterte Untersmayr-Elsenhuber.2

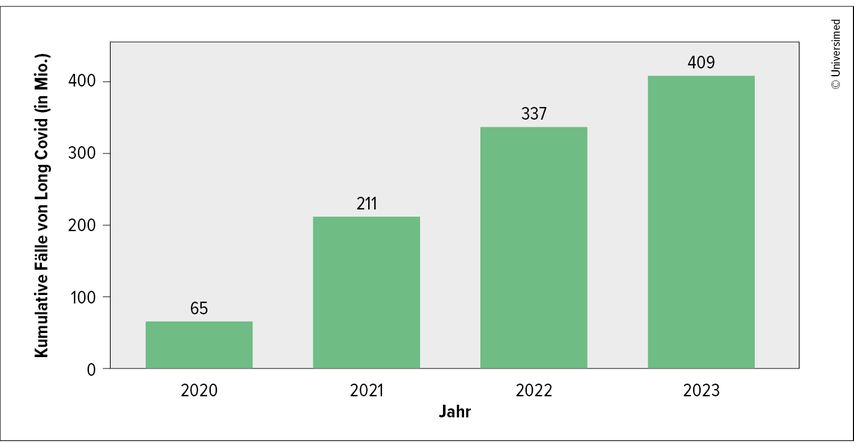

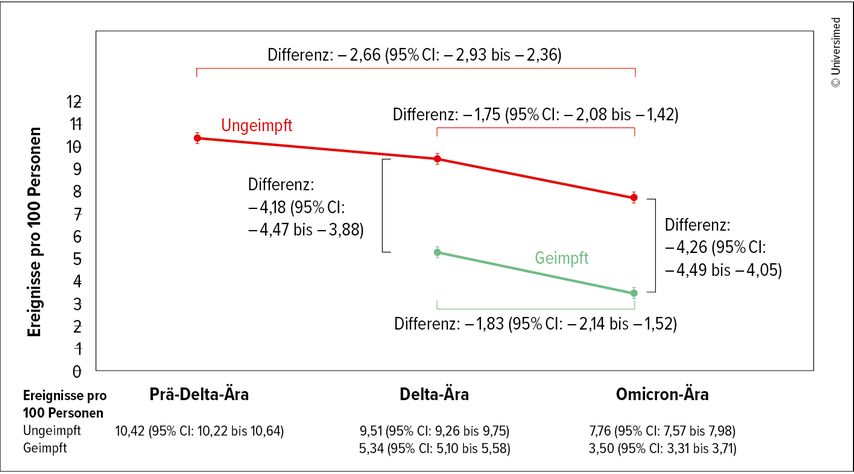

Die Zahl der Long-Covid-Erkrankungen ist enorm und nach wie vor im Steigen begriffen. Für 2023 wurden kumulativ weltweit mehr als 400 Millionen Fälle errechnet (Abb. 1).3 Das hat nicht zuletzt wirtschaftliche Auswirkungen: Alleine in den USA sind bereits Gesamtkosten von 3,7 Billionen US-Dollar angefallen, für die OECD-Länder werden die Kosten zwischen 864 Milliarden und 1,04 Billionen US-Dollar pro Jahr geschätzt, wobei die ausfallende Erwerbsbeteiligung einberechnet ist.3 Mit der Dauer der Pandemie hat die Wahrscheinlichkeit, nach einer Covid-Erkrankung Long Covid zu entwickeln, abgenommen. Ebenso reduziert die Impfung das individuelle Risiko um rund die Hälfte (Abb. 2).4

In der Folge einer Covid-Erkrankung entwickeln unterschiedliche Patientengruppen besonderen Versorgungsbedarf. So ist nach einer schweren Erkrankung mit Aufenthalt auf der Intensivstation mit längerer Rekonvaleszenz zu rechnen. Diese Zustände kenne man, so Untersmayr-Elsenhuber, und man könne mit ihnen umgehen. Weiters kann es bei vorerkrankten Patient:innen zu einer Verschlechterung der Grundkrankheit, wie z.B. eines Diabetes mellitus, kommen. Außerdem können bei jedem akuten infektiösen Geschehen auch Folgeerkrankungen wie Pulmonalembolien, Herzinfarkte oder Autoimmunerkrankungen neu auftreten. Auch dies ist bekannt und erfordert Management und Interventionen den jeweiligen Empfehlungen entsprechend. Davon zu unterscheiden sind neue, schwer greifbare und noch nicht immer erklärbare Symptome, wie sie für Long Covid typisch sind.5

Leitsymptom bei ME/CFS: die postexertionelle Malaise

Die Bandbreite der Symptome ist groß. Mittlerweile werden Veränderungen an verschiedenen Organen und mehr als 200 Symptome mit Long Covid in Verbindung gebracht. Alltägliche Tätigkeiten oder Reize können sowohl die Symptomatik aggravieren als auch zum Auftreten neuer Symptome führen.6

Neben Fatigue stellt dabei die PEM eine besondere Herausforderung dar. Diese ist definiert als unphysiologische Erholungsantwort auf Aktivität und gilt als das Leitsymptom für ME/CFS. Auslöser können körperliche oder kognitive Aktivitäten sein, wobei oft bereits einfache Haushaltsarbeit oder ein Spaziergang bzw. Lesen oder eine Unterhaltung genügen. Umweltreize (Geräusche, Licht, Gerüche) können ebenso wie Temperaturschwankungen, Emotionen (positiv/negativ) oder Hormonschwankungen im weiblichen Zyklus PEM auslösen. Die Verschlechterung nach Belastung kann bis zu 72 Stunden verzögert eintreten und hält mindestens 14 Stunden, manchmal aber auch Tage bis Monate an. Auch dauerhafte Verschlechterungen nach Belastung sind möglich. Wie lange der Zustand anhalten wird, lässt sich im konkreten Fall nicht vorhersehen. Antrieb und Motivation bleiben trotz PEM in der Regel unverändert.7

Die Diagnostik erfolgt durch Befragung mit speziellen Fragebögen, darüber hinaus aber auch durch gezielte Belastung am Ergometer. Bei Wiederholung der Belastung nach 24 Stunden sollte eine deutlich reduzierte Belastbarkeit auffallen.8 Bei schwerer Betroffenen ist dieses Verfahren jedoch riskant, so Untersmayr-Elsenhuber, da der Test zu einer länger anhaltenden Verschlechterung der Symptomatik führen kann. Daher sollte diese Testung nur in Studien durchgeführt werden. Weiters kann auch die Handkraft gemessen werden, die bei wiederholtem Test nach einer Stunde schwächer ausfällt, wenn eine PEM besteht.9

Die Pathomechanismen, die zur PEM führen, werden zunehmend besser verstanden. Untersmayr-Elsenhuber verwies auf eine im vergangenen Jahr publizierte Studie, die muskuläre Veränderungen bei PEM fand. In schweren Fällen wurde auch eine Laktaterhöhung nachgewiesen. Eine latente Immunaktivierung dürfte ebenso vorliegen wie Funktionsstörungen der mitochondrialen Funktion und der Mikrozirkulation sowie eine Beeinträchtigung der peripheren Bioenergetik.10 Untersmayr-Elsenhuber betonte jedoch, dass postinfektionelle Syndrome nicht immer mit PEM einhergehen. In der Patientenpopulation einer Post-Covid-Klinik der Stanford University erfüllten nur rund 50% die Kriterien für ME/CFS. Andererseits tritt ME/CFS nicht nur postviral auf.11

Überlegungen und Theorien zur Entstehung postviraler Symptome

Zahlreiche Hypothesen zur Genese postviraler Syndrome werden diskutiert. Untersmayr-Elsenhuber nannte Dysregulation des Immunsystems durch Pathogenpersistenz oder persistierende Pathogenfragmente, Mikrobiotadysbiose, Virusreaktivierung, Immundysregulation, metabolische Veränderungen, dysfunktionale Signalübertragung im ZNS, Autoimmunität durch dysregulierte regulatorische T-Zellen oder molekulare Mimikry, Microclots und endotheliale Dysregulation sowie Gewebeschäden durch die Infektion. Tatsächlich dürften mehrere dieser Faktoren zusammenwirken, wenn es zu postinfektiösen Beschwerden kommt. Untersmayr-Elsenhuber: „Unterschiedliche Mechanismen dürften bei unterschiedlichen Patien:innen in unterschiedlicher Weise zusammenspielen. Das erklärt auch die sehr unterschiedlichen Symptomkomplexe.“5

Im Zentrum der Überlegungen steht aktuell jedoch die Immundysregulation. So fand beispielsweise eine rezente, derzeit allerdings nur als Preprint vorliegende Studie bei Post-Covid-Patient:innen Autoantikörper gegen Bestandteile des ZNS. Wurde Immunglobulin G von Post-Covid-Patient:innen aufgereinigt und Mäusen verabreicht, so kam es zur Kreuzreaktion mit murinem Gewebe und zur Induktion von Schmerzverhalten, Schwäche und Schwindel.12 Man sei also mit den Bemühungen, eine Autoimmungenese zumindest für manche Fälle von Long Covid nachzuweisen, bereits recht weit gekommen, so die Expertin.

Ein weiterer kausativer Faktor für Long Covid dürfte die Darmdysbiose sein. Dabei spielt nicht nur das bakterielle Mikrobiom eine Rolle, sondern auch das Darmvirom und das Darmmykobiom. Virale Infekte führen immer zu Veränderungen des Mikrobioms, erläuterte Untersmayr-Elsenhuber. So kann bei rund der Hälfte der Covid-Patient:innen SARS-CoV-2 im Stuhl nachgewiesen werden. Typischerweise wird auch eine erhöhte Pilzbelastung im Stuhl gefunden. Das bakterielle Mikrobiom zeigt eine reduzierte Symbiontenanzahl sowie eine eingeschränkte Produktion kurzkettiger Fettsäuren. Insgesamt liegt ein geschwächtes Darmmikrobiom mit reduzierter Diversität und Anreicherung fakultativer Pathogene vor. Bei Patient:innen ohne Long Covid erholt sich die Mikrobiota nach sechs Monaten und zeigt dann eine vergleichbare Zusammensetzung wie bei nicht Covid-infizierten Kontrollen. Bei Long Covid bleiben die Veränderungen hingegen auch nach der akuten Erkrankung bestehen, wobei spezifische mikrobielle Muster mit Long Covid assoziiert sind.13

Bei Long-Covid-Patient:innen wurden in einer chinesischen Studie höhere Spiegel von Ruminococcus gnavus und Bacteroides vulgatus sowie weniger Faecalibacterium prausnitzii gefunden. Eine inverse Korrelation bestand zwischen Butyrat-produzierenden Bakterien (Bifidobacterium pseudocatenulatum, Faecalibacterium prausnitzii) und Long Covid nach sechs Monaten.14

Da das Mikrobiom systemische Serotoninspiegel über die Wirkung auf enterochromaffine Zellen beeinflusst, besteht auch ein Zusammenhang mit den bei post-viralen Syndromen typischerweise reduzierten Serotoninwerten. Gleichzeitig können entzündungstypische Typ-I-Interferone durch reduzierte Tryptophanaufnahme im Darm den Serotoninspiegel beeinflussen. Des Weiteren haben Hyperkoagulation und Thrombozytopenie Auswirkungen auf die Serotoninspeicherung. Hinzu kommt bei Long Covid ein verstärkter MAO-vermittelter Serotoninumsatz.15 Untersmayr-Elsenhuber: „Serotoninmangel hat neurokognitive Effekte durch verminderte vagale Signalübertragung.“

Mehrere zum Teil an der Medizinischen Universität Wien durchgeführte Studien zeigen, dass es bei Long Covid auch zur Virusreaktivierung kommen kann. So wurden bei 30 Long-Covid-Patient:innen mit Fatigue, PEM, autonomer Dysfunktion und/oder orthostatischer Dysregulation im Vergleich zu Personen, die sich nach einer Covid-Erkrankung vollständig erholt hatten, signifikant häufiger Kopien von EBV-DNA gefunden.16 Dieser Befund wurde in einer amerikanischen Studie mit 101 Long-Covid-Patient:innen bestätigt.17

Liste vom Nationalen Referenzzentrum empfohlener Medikamente

Diese neuen Erkenntnisse hatten bislang allerdings noch keine durchschlagenden Auswirkungen auf die sehr begrenzten Behandlungsmöglichkeiten. Im Hinblick auf das Management von Long Covid betonte Untersmayr-Elsenhuber angesichts der vielfältigen Symptome und der Beteiligung unterschiedlicher Organsysteme die Bedeutung multidisziplinärer Zusammenarbeit. Komorbiditäten sollten charakterisiert werden, woraus sich Anhaltspunkte für die Therapie ergeben können. Von besonderer Bedeutung sind die Diagnose und Evaluierung einer möglicherweise vorhandenen PEM, in deren Management sich Pacing, eine Technik des individuellen Energiemanagements mit Vermeidung von körperlicher, geistiger sowie emotionaler Überlastung und Überreizung, bewährt hat. Ziel ist die Vermeidung einer Zustandsverschlechterung. Pacing ist eine Grundvoraussetzung für die Verlaufsstabilisierung bei PEM. Auch medikamentöse Behandlung kann indiziert sein, so Untersmayr-Elsenhuber.

Das Nationale Referenzzentrum für postvirale Syndrome hat eine Medikamentenliste für ME/CFS und postinfektiöse Syndrome erarbeitet. Obwohl es sich durchwegs um den Off-label-Einsatz bekannter Substanzen handelt, werden die gelisteten Medikamente von den Krankenkassen erstattet. Untersmayr-Elsenhuber: „Da es sich weiterhin um individuelle Heilversuche handelt, sind gründliche Aufklärung sowie das Einverständnis der Patient:innen zur Therapie erforderlich. Wie üblich muss auf Wechselwirkungen und Kontraindikationen geachtet werden. Bei ME/CFS hat es sich bewährt, immer mit einer sehr niedrigen Dosis in die Therapie einzusteigen und die Dosierung dann langsam zu erhöhen.“

Kontakt

Das Nationale Referenzzentrum für postvirale Syndrome kann per E-Mail erreicht werden. Eine Webpage befindet sich gerade im Aufbau.

Web:

www.meduniwien.ac.at/web/referenzzentrum-postvirale-syndrome

/

E-Mail:

post-viral@meduniwien.ac.at

Quelle:

„Post-virale Erkrankungen beyond Long COVID“, Vortrag von Assoz. Prof. DDr. Eva Untersmayr-Elsenhuber, Wien, im Rahmen des ÖIK am 21. März 2025 in Saalfelden

Literatur:

1 Choutka J et al.: Nat Med 2022; 28(5): 911-23 2 Hoffmann K et al.: Infect Dis Ther 2024; 13(9): 1921-8 3 Al-Aly Z et al.: Nat Med 2024; 30(8): 2148-64 4 Xie Y et al.: N Engl J Med 2024; 391(6): 515-25 5 Peluso MJ et al.: Cell 2024; 187(20): 5500-29 6 Davis HE et al.: Nat Rev Microbiol 2023; 21(3): 133-46 7 Hoffmann K et al.: Wien Klin Wochenschr 2024; 136(Suppl 5): 103-23 8 Keller B et al.: J Transl Med 2024; 22(1): 627 9 Jäkel B et al.: J Transl Med 2021; 19(1): 159 10 Haunhorst S et al.: Infection 2025; 53(1): 1-13 11 Bonilla H et al.: Front Neurol 2023; 14: 1090747 12 Santos Guedes de Sa K et al.: medRxiv 2024; doi: 10.1101/2024.06. 18.24309100 13 Zuo T et al.: Genom Proteom Bioinform 2021; 19(5): 679-88 14 Liu Q et al.: Gut 2022; 71(3): 544-52 15 Wong AC et al.: Cell 2023; 186(22): 4851-67.e20 16 Rohrhofer J et al.: Allergy 2023; 78(1): 297-9 17 Klein J et al.: Nature 2023; 623(7985): 139-48

Das könnte Sie auch interessieren:

Vom Kampf gegen Viren und Skeptiker

Das Risiko für Schlaganfall und Myokardinfarkt steigt durch eine Influenzaerkrankung um den Faktor 8, jenes für unterschiedlichste Diabeteskomplikationen nimmt um den Faktor 74 zu. Das ...

Guidelines 2025: ein Update

Im Oktober 2025 präsentierte die European AIDS Clinical Society (EACS) eine aktuelle Version ihrer europäischen Behandlungsleitlinien zum Thema HIV/Aids. Seit zwei Jahrzehnten stellen ...

Ungewöhnliche Erreger: was atypische Pneumonien atypisch macht

Sogenannte atypische Pneumonien werden durch ein charakteristisches Keimspektrum verursacht und unterscheiden sich auch klinisch von „typischen“ Pneumonien. Exakte Begriffsdefinitionen ...