Gesundheitskompetenz in der Gastroenterologie und Hepatologie

Redaktion:

Dr. Katrin Spiesberger

Autor:innen der Studie:

Univ.-Prof. Dr. Rainer Schöfl

Dr. Clara Meierhofer

DGKP Gerlinde Weilguny-Schöfl, BSc

Dr. Brigitte Lindenbauer

Mag. Andreas Eckerstorfer

Univ.-Prof. Dr. Werner Pölz

Dr. Wolfgang Schimetta

Die Gesundheitskompetenz hat einen großen Einfluss auf das Gesundheitsverhalten von Patient:innen. Bislang ist allerdings nur wenig hinsichtlich des Wissens der österreichischen Bevölkerung über gastroenterologiesche bzw. hepatologische Themen bekannt. Um diese Wissenlücke zu füllen, wurde eine Pilotstudie initiiert.

Keypoints

-

Das in der Pilotstudie erhobene Gesundheitswissen der Österreicher zu gastroenterologischen und hepatologischen Themen ist lückenhaft und thematisch ungleich verteilt.

-

Frauen verfügen über ein signifikant besseres Gesundheitswissen als Männer.

-

Das Alter der Befragten hat kaum Einfluss auf das Gesundheitswissen.

-

Pilotstudien wie diese sind ein wertvolles Instrument zur Wissensdiagnostik.

Gesundheitskompetenz spielt eine zentrale Rolle für das Gesundheitsverhalten: Sie beeinflusst maßgeblich die Bereitschaft zur Lebensstilveränderung, die Therapietreue bei medikamentösen Behandlungen sowie die Eigeninitiative bei Gesundheitskontrollen. Darüber hinaus trägt sie zur stärkeren Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung bei, stärkt das Selbstbewusstsein der Patient:innen und fördert die Bereitschaft, aktiv zum Gesundheitssystem beizutragen.

Trotz dieser Bedeutung ist wenig über das gastroenterologische und hepatologische Wissen der österreichischen Allgemeinbevölkerung bekannt. Diese Wissenslücke war Anlass für eine Pilotstudie mithilfe eines eigens entwickelten Fragebogens.

Studiendesign und Teilnehmende

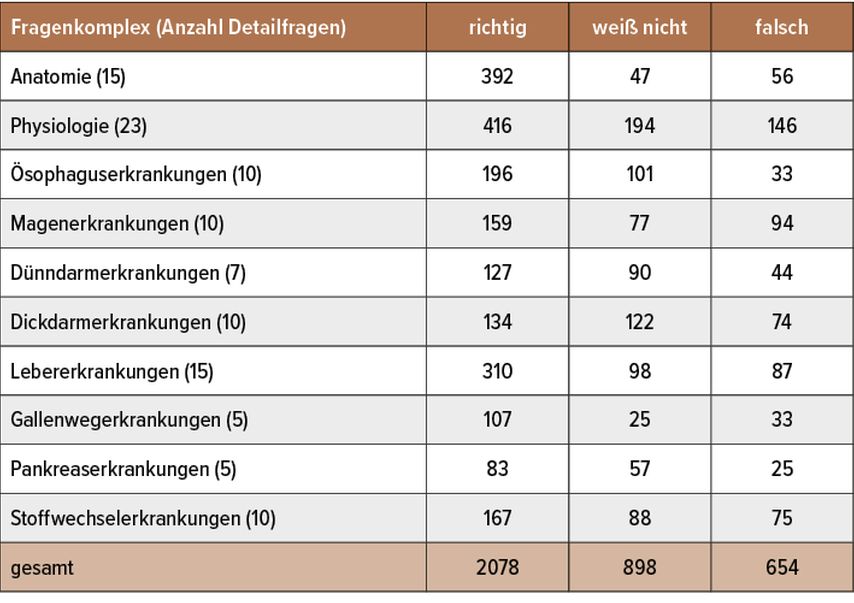

Im Zeitraum Jänner und Februar 2024 wurden 33 Personen befragt, die sich während eines Gesundheitsurlaubs in einem privaten Kurzentrum in Oberösterreich aufhielten. Die Kohorte bestand aus 20 Frauen und 13 Männern mit einem mittleren Alter von 53 Jahren (Spannweite 31–78 Jahre). Zur Erhebung wurde ein Fragebogen mit zehn thematischen Komplexen und insgesamt 110 Einzelfragen verwendet, die jeweils mit „ja“, „nein“ oder „weiß nicht“ zu beantworten waren (Tab.1). Die Bearbeitungszeit betrug 30 Minuten, wobei alle Teilnehmer:innen ausreichend Zeit zur Beantwortung hatten und keine Erschöpfung beklagt wurde.

Ergebnisse

Von den insgesamt 3630 gestellten Fragen wurden 2078 korrekt beantwortet, was einer Gesamtquote von 57,3 % entspricht. Die Rate der falschen Antworten lag bei 18 %, während 24,7 % der Fragen mit „weiß nicht“ beantwortet wurden.

Keine der 110 Fragen wurde von weniger als 10 % korrekt beantwortet. Allerdings erreichten 7 Fragen nur eine Korrektheitsrate zwischen 10 % und 20 %.

Analyse der Detailfragen

Ein hohes Maß an Wissen zeigten die Teilnehmer:innen im Bereich der Anatomie des Verdauungstrakts. Vor allem die Lage der Organe war bekannt (13 Fragen, 86% Antworten korrekt), während spezifische anatomische Strukturen wie der Pylorus oder die Ileozökalklappe deutlich weniger korrekt benannt wurden (2 Fragen, 32% Antworten korrekt).

In der Physiologie wiederum war besonders die Dünndarm-Transitzeit kaum bekannt (nur 30% korrekt), während zur Funktion von Magen, Leber, Galle und Pankreas überwiegend solides Wissen vorhanden war – mit jedoch deutlich variierenden Ergebnissen.

Die Ursachen der Refluxkrankheit waren mit 73% einer Mehrheit der Befragten geläufig, wohingegen die Nebenwirkungen von Protonenpumpenhemmern mehr als der Hälfte nicht bekannt waren. Bei Fragen zu Magenkrankheiten zeigte sich, dass die Rolle von Helicobacter pylori (70% korrekt), von genetischen Faktoren und die Rolle der Ernährung (Nitrosamine) bei der Entstehung von Magenkrebs recht gut verstanden wurden. Auch alternative Therapieansätze bei funktioneller Dyspepsie, wie Phytotherapie oder Psychotherapie, waren vielen vertraut.

Bei Lebererkrankungen bestand Unsicherheit hinsichtlich des Hepatitisinfektionsrisikos bei sexuellem Kontakt (45% korrekt), während die Schutzmöglichkeit durch Impfung besser bekannt war (66% korrekt). Wissen zu Leberkrebs war durchschnittlich ausgeprägt.

Über Gallenwegserkrankungen wussten die Teilnehmer insgesamt gut Bescheid (65% korrekt), doch die spezifischen Mechanismen der Entstehung von Gallensteinen – etwa während des Fastens oder der Schwangerschaft – waren deutlich weniger geläufig (nur 33% korrekt).

In Bezug auf Pankreaserkrankungen war die Korrektheitsquote bei der Hälfte der Fragen gegeben, doch herrschte eine starke Fehleinschätzung hinsichtlich der Ursachen:82% glaubten fälschlich an eine wesentlicheRolle der Psychosomatik bei ihrer Entstehung.Das Wissen über Zöliakie war begrenzt, während zu Morbus Crohn und Nebenwirkungen von NSAR mehr Verständnis vorhanden war. Bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten und -allergien schnitt die Gruppe mit 54% richtig beantworteten Fragen durchschnittlich ab; die Gefährlichkeit der Laktoseintoleranz wurde aber weit überschätzt (67% hielten sie für gefährlich).

Fragen zu Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, Gicht und Hypercholesterinämie wurden zu knapp der Hälfte korrekt beantwortet, wobei genetische Ursachen unterschätzt wurden und der Einfluss der Ernährung überschätzt wurde (85% nicht richtig).

Erfreulich gut war das Wissen über Dickdarmpolypen als Krebsvorstufe. Das absolute Risiko für Dickdarmkrebs wurde jedoch deutlich unterschätzt (67% falsch). Zum Thema Reizdarm war das Wissensniveau mit nur 36% korrekt beantworteter Fragen besonders niedrig.

Bei Fragen zu Krebserkrankungen im Magen-Darm-Trakt und zu entzündlichen Erkrankungen waren die Ergebnisse relativ ähnlich – mit etwa 51–55% richtigen Antworten.

Betrachtet man die einzelnen Organe, so wurden die Fragen zu den Gallenwegen am besten beantwortet (70%), gefolgt von Speiseröhre, Leber, Dünn- und Dickdarm, während die Ergebnisse zu Themen wie Pankreas, Magen und Stoffwechsel im Mittelfeld lagen.

Die größten Irrtümer

Die größten Irrtümer in unserer Befragung (von mehr als 40% der Probanden bejaht bzw. falsch angegeben) waren:

-

die Lage des Pylorus/Pförtners

-

Die Dünndarm-Transitdauer beträgt 24 Stunden.

-

Magenschmerzen kann man durch Bauchmassage bessern.

-

Alkohol und Junkfood verursachen Magenkrebs.

-

Gallensteine kann man mit Diät „abtreiben“.

-

Glutenarme Diät soll von allen Erwachsenen eingehalten werden.

-

Laktoseintoleranz ist gefährlich.

-

Reizdarm erhöht das Risiko für Dickdarmkrebs.

-

Der Cholesterinspiegel ist vorwiegend ernährungsabhängig.

Einfluss von Geschlecht und Alter auf das Gesundheitswissen

Zwischen Frauen und Männern zeigte sich ein signifikanter Unterschied: Frauen verfügten insgesamt über ein höheres Maß an Gesundheitswissen, insbesondere in den Bereichen Zöliakie, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Dickdarm und Reizdarm.

Das Alter der Teilnehmenden hatte hingegen keinen messbaren Einfluss auf das Gesamtergebnis, wenngleich ältere Befragte bei einzelnen Themen wie Gelbsucht und Fettleber besser abschnitten.

Diskussion

Die vorliegende Pilotstudie liefert erste Einblicke in das Gesundheitswissen von Laien in Österreich in den Bereichen Gastroenterologie und Hepatologie. Angesichts der breiten thematischen Ausrichtung des Fragebogens sowie der hohen Anzahl an Einzelfragen konnten differenzierte Erkenntnisse über Wissen, Irrtümer und Wissenslücken gewonnen werden. Diese Datenbasis ist besonders wertvoll, da bislang kaum Studien existieren, die explizit das medizinisch-biologische Faktenwissen in der Bevölkerung zu diesen Themen erfassen. Die absoluten Ergebnisse hängen vom Themenmix und vom Schwierigkeitsgrad des Fragebogens ab. Dieser müsste validiert und in ausreichender Anzahl in verschiedenen Gruppen (in Bezug auf Alter, Schulbildung, Berufsfeld, Betroffenheit) getestet werden. Hinsichtlich des Umfangs und des Zeitbedarf erwies sich der Test als machbar.

Die Studie zeigt, dass die generelle Anatomie des Magen-Darm-Trakts relativ gut bekannt ist. Hingegen zeigte sich bei spezifischen funktionellen Aspekten (Pankreas, infektiöse Hepatitis, Zöliakie und Reizdarm) ein deutliches Informationsdefizit. Bedenkt man die mediale Präsenz des Themas, so war verwunderlich, dass der Prozentsatz an korrekt beantworteten Fragen zu Krebs sich nicht von dem der Fragen zu Entzündungen unterschied.

Der signifikante Wissensvorsprung von Frauen könnte mit ihrer stärkeren alltäglichen Auseinandersetzung mit Gesundheits- und Ernährungsthemen zusammenhängen – möglicherweise bedingt durch tradierte Rollenbilder, aber auch dadurch, dass sie sich intensiver mit gesundheitlichen Informationen auseinandersetzen.

Bemerkenswert ist, dass das Alter der Befragten keinen signifikanten Einfluss auf das Gesamtergebnis hatte – dies muss erst in größeren und selektionierten Kollektiven bestätigt werden, könnte allerdings hinsichtlich des Bildungssystems und der Gesundheitspolitik zu denken geben. Dass ältere Teilnehmende die Fragen zu einzelnen Themen – wie Fettleber oder Gelbsucht – korrekter beantworteten, spricht dafür, dass persönliche Betroffenheit und Krankheitsbiografien durchaus Einfluss auf das Gesundheitswissen haben.

Ein limitierender Faktor der Studie ist, dass soziodemografische Variablen wie Bildungsstand, Berufsfeld oder Einkommen, die bekanntermaßen einen entscheidenden Einfluss auf das Gesundheitswissen haben, nicht erhoben wurden. Eine Einbeziehung dieser Variablen in künftige Studien ist daher essenziell.

Frühere Erhebungen zur Gesundheitskompetenz in Österreich konzentrierten sich vor allem auf den Umgang mit Gesundheitsinformationen und Verwaltungsprozessen, weniger auf biologisches Faktenwissen.1–4

Bislang gibt es nur wenige Daten zum Gesundheitswissen über gastrointestinale Erkrankungen bei Patienten bzw. bei gesunden Laien. Daten aus Deutschland bestätigen allerdings ebenfalls Wissenslücken: Eine Studie an 379 Patienten (davon hatten 102 Personen GI-Karzinome, 86 CED, 191 Leberzirrhose) verwendete den australischen HLQ (Health Literacy Questionnaire) von Osborne et al. und zeigte, dass Karzinompatienten die beste, Leberzirrhosepatienten die geringste Gesundheitskompetenz aufwiesen.5 Aber auch dabei wurde kein biologisch-medizinisches Faktenwissen erfragt.

Welche Medien und Formate zur Wissensvermittlung am besten geeignet sind – von Vorträgen über Bücher bis hin zu Podcasts oder Social Media –, wurde in dieser Untersuchung nicht erfasst, dies bietet jedoch ein lohnenswertes Feld für zukünftige Studien.

Schlussfolgerung

Gesundheitskompetenz ist ein entscheidender Faktor für eine gesunde Gesellschaft. Um sie gezielt zu fördern, bedarf es detaillierter Kenntnisse über vorhandenes und fehlendes Wissen. Fragebogenerhebungen wie diese können dabei eine wertvolle Grundlage für zukünftige Gesundheitsbildungsmaßnahmen darstellen.

Quelle:

Schöfl R et al.: Health knowledge in the Austrian general population – a pilot study using a questionnaire. J Community Med Public Health 2025; 9: 513

Literatur:

1 Pelikan JM et al.: HLS-EU Consortium. Comparative report on health literacy in eight EU member states. The European Health Literacy Project 2009–2012. Vienna: Ludwig Boltzmann Institute for Health Promotion Research, 2012 2 Sørensen K et al.: HLS-EU Consortium. Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). Eur J Public Health 2015; 25(6): 1053-8 3 Griebler R et al.: Arbeitsgruppe Gesundheitskompetenz-Messung der ÖPGK. Gesundheitskompetenz in Österreich: Ergebnisse der österreichischen Gesundheitskompetenzerhebung HLS19-AT. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Wien 2021. https://oepgk.at/wp-content/uploads/2021/08/hls19-at-bericht-bf.pdf ; zuletzt aufgerufen am 23.5.2025 4 Pelikan JM et al.: HLS19 Consortium of the WHO Action Network M-POHL. Measuring comprehensive, general health literacy in the general adult population: The development and validation of the HLS19-Q12 instrument in seventeen countries. Int J Environ Res Public Health 2022; 19(21): 14129 5 Kaps L et al.: Health literacy in gastrointestinal diseases: a comparative analysis between patients with liver cirrhosis, inflammatory bowel disease and gastrointestinal cancer. Sci Rep 2022; 12(1): 21072

Das könnte Sie auch interessieren:

Antirefluxbarriere des LES – ein Auslaufmodell?

Hauptursache für das Auftreten einer gastroösophagealen Refluxerkrankung ist ein Defekt der sogenannten Antirefluxbarriere, zu der der untere Ösophagussphinkter (LES) zählt. Moderne ...

Wenn die Magensonde nicht fördert: der seltene Fall eines Magenabszesses

Der vorliegende Fallbericht soll die Aufmerksamkeit auf die seltene Pathologie des Magenwandabszesses lenken, die mit einem eindrucksvollen Ausprägungsgrad initial eine falsche ...

Perioperative Ernährung bei gastrointestinalen Eingriffen

Im Bereich der perioperativen Ernährung bei geplanten Operationen am Magen-Darm-Trakt wurden in den letzten Jahren einige Dogmen über Bord geworfen – mit dem Ziel, den Patienten ...

_A.jpg)