Timing der Cholezystektomie bei Choledocholithiasis

Autoren:

Prim. Univ.-Doz. Dr. Andreas Shamiyeh1

OA Dr. Alexander Ziachehabi2

OA Dr. Franz Kurz1

1 Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Kepler Universitätsklinikum, Linz

2 Klinik für Innere Medizin 2

Gastroenterologie und Hepatologie, Stoffwechsel und Endokrinologie

Kepler Universitätsklinikum, Linz

Korrespondenz:

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

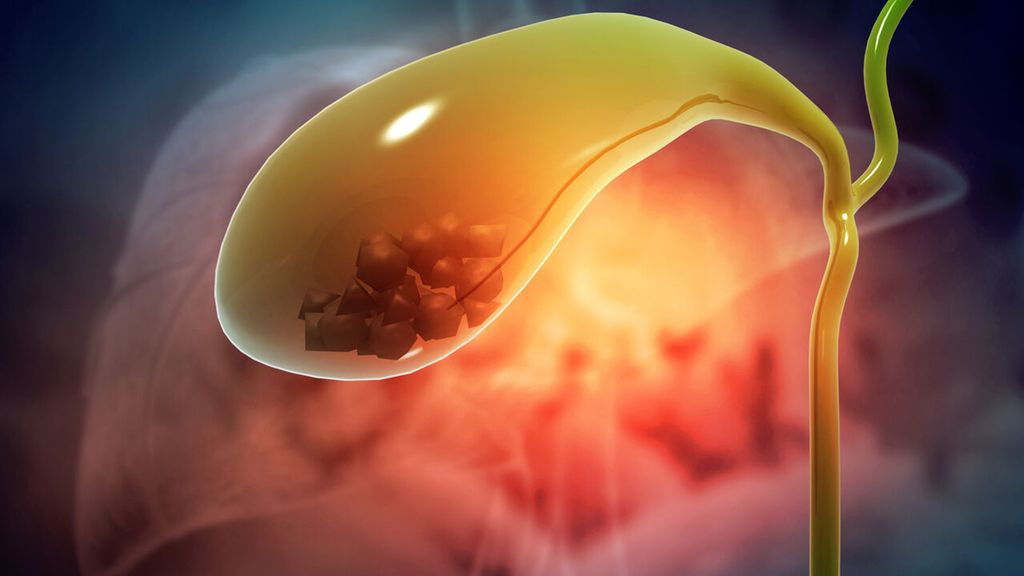

Die Choledocholithiasis führt häufig zum Verschluss des Hauptgallengangs und kann im schlimmsten Fall in einer Cholangitis oder Pankreatitis resultieren. Gallengangssteine sowie die Gallenblase sollten daher immer entfernt werden, um weitere Gallengangsprobleme zu verhindern. In dieser Übersicht sollen der ideale Zeitpunkt sowie die optimale Methode dafür erläutert werden.

Keypoints

-

Gallengangssteine sollen immer saniert werden – idealerweise mittels ERCP und Papillotomie.

-

Sofern die Gallenblase vorhanden ist, sollte diese auch immer entfernt werden – je früher, desto besser.

-

Das „Rendezvous“-Verfahren mit laparoskopischer Cholezystektomie und simultaner ERCP stellt die sicherste und effektivste Option dar.

Gallensteine in der Gallenblase zeigen sich mit einer Prävalenz von bis zu 8,2% in der mitteleuropäischen Bevölkerung. Nach operativen Eingriffen wie z.B. Magenbypassoperation erhöht sich diese auf bis zu 30%. Über 80% der Menschen mit Gallensteinen bleiben asymptomatisch, typische Symptome sind Völlegefühl nach fettreichen Mahlzeiten bis hin zur Kolik mit einer Inzidenz von 2%/Jahr.

Eine Sonderform stellt das Abrutschen eines Steins über den Ductus cysticus in den Hauptgallengang, den Ductus choledochus (DC), dar. Wir sprechen von einer Choledocholithiasis („common bile duct stones“; CBDS). Diese wiederum führt häufig zum Verschluss des DC mit Ikterus bis hin zur Gallenwegsentzündung (Cholangitis) sowie beim Durchtritt in den Zwölffingerdarm zur Pankreatitis.

Management der Choledocholithiasis

Grundsätzlich gilt: Gallengangssteine sollen immer entfernt werden. Dies wurde auch ganz klar in der aktuell gültigen Leitlinie der ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) 2019 formuliert. Diese Forderung wird durch die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten untermauert: Möller et al. konnten an einem großen Patientenkollektiv von knapp 4000 Patienten mit nachgewiesenen CBDS zeigen, dass 25,3% innerhalb von vier Jahren typische Komplikationen wie Pankreatitis, Cholangitis oder Obstruktion mit Ikterus entwickeln. Gerade die Cholangitis stellt eine ernstzunehmende Erkrankung dar, bei derrasches Handeln erforderlich ist. Hierbei ist die Akut-ERCP (endoskopisch retrograde Cholangiopankreatikografie) mit Spalten der Papilla Vateri und Bergung der Konkremente die Therapie der Wahl und sollte eben unterstützt von einer intravenösen Antibiose ohne Aufschub durchgeführt werden.

Bei asymptomatischer Choledocholithiasis kann dies elektiv und gut geplant durchgeführt werden.

Nun stellt sich die Frage: Was tun mit der steingefüllten Gallenblase?

Die ESGE empfiehlt eine Cholezystektomie innerhalb von zwei Wochen nach erfolgreicher Sanierung des Gallenganges („strong recommendation“). Dies vor allem, um weitere Gallengangsprobleme zu verhindern und um das Risiko einer Konversion von laparoskopisch auf offen im Rahmen der Cholezystektomie zu verringern. Weiters wird auf die Möglichkeit einer simultanen „Rendezvous“-Sanierung (ERCP und laparoskopische Cholezystektomie) hingewiesen.

In den Empfehlungen der Amerikanischen Gesellschaft der gastroenterologischen und endoskopischen Chirurgen (SAGES) aus dem Jahr 2020 wird ebenso die Cholezystektomie nach erfolgreicher ERCP mit Gangsanierung gefordert – das Timing wird nicht erwähnt.

In den deutschen Leitlinien (AWMF-S3-Leitlinie, gültig 2018–2025) spricht man vom therapeutischen Splitting: ERCP prä-, intra- oder postoperativ, also vor, während oder nach der Cholezystektomie. Allerdings wird hier der Zeitrahmen schon etwas enger gewählt und mit starkem Konsens empfohlen, dass die Gallenblasenoperation innerhalb von 72 Stunden nach ERCP erfolgen sollte. Dies unter Berufung auf mehrere Studien, in denen sich zeigte, dass bei ERCP ohne laparoskopische Cholezystektomie (LCHE) innerhalb von 4–6 Wochen biliäre Komplikationen in bis zu 42% auftreten. Bei Operation innerhalb von 24 Tagen nimmt die Inzidenz deutlich ab auf 24%.

Wann ist nun der beste Zeitpunkt für die Cholezystektomie?

Aus eigener Erfahrung und auch auf Basis der dünnen Datenlage stellt die intraoperative ERCP im Rahmen der Cholezystektomie eine sehr effektive und sichereMethode dar. Vinish et al. konnten in einer prospektiven Studie an 42 Patienten zeigen,dass die Erfolgsrate 100% und die Morbidität mit einer einzigen Post-ERCP-Pankreatitis sehr niedrig ist. Swahn et al. analysierten in einer über fünf Jahre dauernden prospektiven Studie 122 Patienten in drei Behandlungsarmen: 41 Patienten hatten nur eine ERCP, 40 eine LCHE mit ERCP und 41 nur eine LCHE.Die Gruppe mit der „Rendezvous“-ERCP im Rahmen der ERCP hatte signifikant weniger Pankreatitis und keine Komplikationen im Rahmen der Kanülierung. Der intraoperativ, antegrad eingebrachte Führungsdraht ist hier sicher das Schlüsselmanöver zum Erfolg. Über diesen wird endoskopisch retrograd eingegangen und somit entfällt die „Standardkanülierung“ mit Manipulation an der Papille. Insbesondere eine Fehlintubation oder Kontrastierung des Pankreasganges, die wesentlichen Risikofaktoren einer Post-ERCP-Pankreatitis, werden verhindert.

Hierbei gilt es, eine Ausnahme zu beachten: Bei schwerer Pankreatitis als Folge einer Choledocholithiasis sollte die ERCP mit Papillotomie innerhalb von 72h erfolgen, die konsekutive Cholezystektomie erst nach Abklingen der Pankreatitis.

Fazit

Somit kann man zusammenfassen: Die intraoperative ERCP im Rahmen der laparoskopischen Cholezystektomie – auch als „Rendezvous“-Verfahren bezeichnet – hat die höchste Erfolgsrate, die geringste Morbidität und ist am sichersten. Aus Sicht des Patienten kommt hinzu, dass nur ein Eingriff und damit nur eine Narkose erforderlich ist. Der Nachteil besteht in erster Linie in der Belastung der OP-Saal-Ressourcen. Und es ist schlichtweg für viele Kliniken nicht möglich, eine 24/7-ERCP zur Verfügung zu stellen.

Literatur:

• Boerma D: Wait-and-see policy or laparoscopic cholecystectomy after endoscopic sphincterotomy for bile-duct stones: a randomised trial. Lancet 2002; 360(9335): 761-5• Gutt C et al.: Aktualisierte S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) zur Prävention, Diagnostik und Behandlung von Gallensteinen. Z Gastroenterol 2018; 56: 912-66• Lau JY et al.: Cholecystectomy or gallbladder in situ after endoscopic sphincterotomy and bile duct stone removal in Chinese patients. Gastroenterology 2006; 130: 96-103•Manes G et al.: Endoscopic management of common bile duct stones: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy 2019; 51: 472-91 • Möller M et al.: Natural course vs. interventions to clear common bile duct stones. JAMA Surg 2014; 149: 1008-13 • Narula V et al.; SAGES Guideline Committee: Clinical spotlight review for the management of choledocholithiasis. Surg Endosc 2020; 34: 1482-91 • Swahn F et al.: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography with rendezvous cannulation reduces pancreatic injury. World J Gastroenterol 2013; 19(36): 6026-34• Tse F et al.: Early routine endoscopic retrograde cholangiopancreatography strategy versus early conservative management strategy in acute gallstone pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev 2012; 16: CD009779 • Vinish DB et al.: Endoscopic stone extraction followed by laparoscopic cholecystectomy in tandem for concomitant cholelithiasis and choledocholithiasis: a prospective study. J Clin Exp Hepatol 2022; 12(1): 129-34

Das könnte Sie auch interessieren:

Konsensuspapier zur metabolisch bedingten steatotischen Lebererkrankung

Bei der ÖGGH-Jahrestagung präsentierten Ap. Prof. Priv.-Doz. DDr. Mattias Mandorfer und DDr. Georg Semmler, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie an der MedUni Wien, ...

UEGW 2025: Neues aus der Hepatologie

In der Indikation metabolisch bedingte Lebersteatose bzw. Steatohepatitis scheiterten über viele Jahre zahlreiche Therapieversuche. Seit Kurzem stehen erstmals wirksame und zugelassene ...

Lebersteatose und Fibrose: unerwartete Prävalenzverteilungen und Aussagekraft moderner Diagnostik

Eine aktuelle österreichische Studie untersuchte die Prävalenz von hepatischer Steatose und Fibrose in fünf österreichischen Versorgungseinheiten. Zudem wurden in diesem Zusammenhang ...