Dekompensierte Lebererkrankungen – wann ist eine Transplantation indiziert?

Bericht: Vera Weininger, BA

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Wann die Indikation für eine Lebertransplantation besteht und wann der richtige Zeitpunkt zur Listung eines Patienten ist, wird durch multiple Faktoren bedingt. Beim „LiVeline GastroHepatology“, der Webinarserie der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH), erläuterte Univ.-Prof. Dr. Heinz Zoller, Innsbruck, warum gerade das Stadium einer dekompensierten Lebererkrankung ein wichtiger Faktor bei der Indikation für die Transplantation ist.

Nicht selten besteht bei dekompensierten Lebererkrankungen, aber auch bei akuten Indikationen als Ultima Ratio nur mehr die Möglichkeit einer Lebertransplantation (LTx). Vor der endgültigen Indikationsstellung muss sich der Arzt aber versichern, ob sich Patienten vom Eingriff tatsächlich einen Benefit versprechen können. Laut Univ.-Prof. Dr.Heinz Zoller von der Universitätsklinik für Innere Medizin I, Innsbruck, wurden 2019 in Österreich insgesamt 158LTx durchgeführt:102 wegen dekompensierter Zirrhosen, 34 wegen hepatozellulärer Karzinome (HCC) und 12 wegenakuten Leberversagens. Beim Vergleich der internationalen Leitlinien der USA, des Vereinigten Königreichs, der EASL (European Association for the Study of the Liver) und der österreichischen sowie deutschen Leitlinien zeigen sich länderspezifische Unterschiede in der Indikation für eine LTx bei dekompensierten Lebererkrankungen.

Indikation nach Erkrankungsstadium und Timing

Das Stadium der Lebererkrankung und das Timing stellen wichtige Indikationsfaktoren für eine Lebertransplantation dar. Vor der Therapieentscheidung zu einer LTx sollten daher folgende drei Kriterien immer überprüft werden:

Liegt eine irreversible Lebererkrankung vor, die fatal verlaufen wird?

Überlebt der Patient die Operation?

Besteht durch die Lebertransplantation ein Benefit für das Überleben und die Lebensqualität des Patienten?

Die Einschätzung des Stadiums der Lebererkrankung ist häufig als Faktor wichtiger, als die Ätiologie der Lebererkrankung zu kennen,1 wie Zoller erklärte. Je weiter eine Leberzirrhose fortschreitet, desto eher ist eine Transplantation indiziert. Die klinischen Parameter steigende portale Hypertension (mild: HVPG: >5mmHg und <10mmHg, klinisch signifikant: HVPG: ≥10mmHg, Hochrisiko: ≥12mmHg), steigende Inflammation oder bakterielle Translokation, gekennzeichnet durch den CO(„cardiac output“) und die SAV(„splanchnic arteria vasodilatation“), und die generelle Schwere des klinischen Erkrankungsbildes (kompensierte Zirrhose, dekompensierte Zirrhose, späte Dekompensation mit Aszites, Ikterus, anderen Organdysfunktionen oder akutes klinisches Leberversagen mit intra- und extrahepatischem Organversagen) können zur Einschätzung des Stadiums einer Lebererkrankung wegweisend sein.1 Bei den meisten Patienten, die in weiterer Folge eine LTx erhalten, ist die Ursache der Indikation eine fortgeschrittene Lebererkrankung im Stadium der Dekompensation.

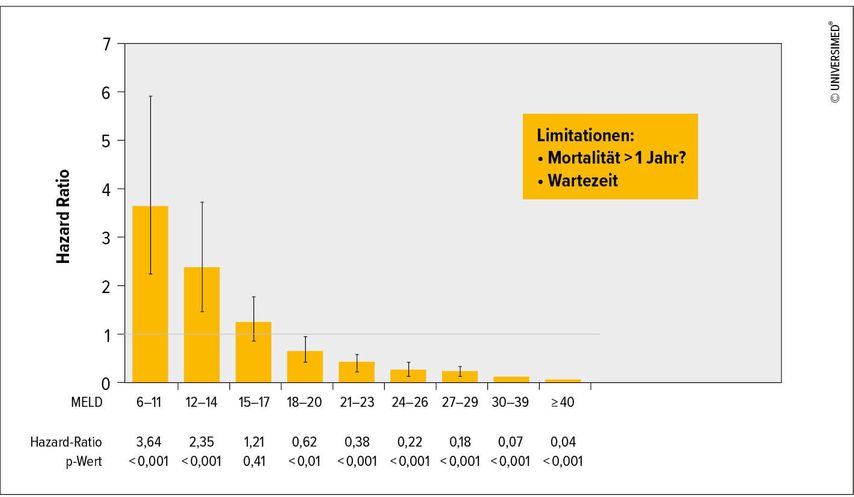

Staging-Systeme zur Indikation einer LTx

Zur Einteilung, wann ein Patient für eine Lebertransplantation vorgestellt werden kann, helfen weltweit verschiedene Staging-Systeme, die sich je nach Krankheitsätiologien der Leber unterscheiden. In den österreichischen Leitlinien gilt ein EmpfehlungsgradA1 für die Indikation einer Lebertransplantation bei Patienten mit einer dekompensierten Leberzirrhose ab einem „model for end-stage liver disease score“ (MELD-Score)≥15.2 Dieser wird zur Priorisierung der Organverteilung herangezogen und berechnet sich durch die Parameter Gesamt-Bilirubin, INR, Serumkreatinin und Serumnatrium. Gerade bei diesen Patienten konnte ein Überlebensvorteil durch eine LTx gezeigt werden. Daten aus den USA belegen, dass die 1-Jahres Mortalität bei transplantierten Patienten ab einem MELD-Score von 15 Punkten sinkt(Abb.1).3Kurz: je höher der MELD-Score, desto geringer die Mortalität durch eine Lebertransplantation.3 Dennoch muss in der Planung bedacht werden, dass es in der EU längere Wartezeiten für eine Transplantation gibt, als es in den USA der Fall ist. Des Weiteren reflektieren diese Daten nicht die Mortalität, die mit den einzelnen Grunderkrankungen der Leber (bspw. hepatozelluläres Karzinom) einhergehen. Die sog. MELD-Ausnahmen, die zu Indikationsstellungen für eine Lebertransplantation abseits des MELD-Scores herangezogen werden sollten, bilden zudem eine weitere wichtige Entscheidungsgrundlage.

Abb. 1: Mortalitätsrisiko als Hazard-Ratio bei Transplantatempfänger vs. Patient auf der Warteliste (modifiziert nach Merion RM et al. 2005)3

Einschätzung des Benefits nach einer LTx

In den USA reicht ein alleiniger MELD-Score≥15 für die Indikation einer Lebertransplantation nicht aus, sondern es werden sog. Indexkompensationen (Aszites, Enzephalopathie, Varizenblutung, HCC) mit herangezogen.4 Dies rührt daher, dass kompensierte und dekompensierte Lebererkrankungen unterschiedliche Krankheitsprognosen haben.1 Liegt die 20-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit nach einer LTx bei kompensierten Leberzirrhosen bei 38%, so beträgt sie bei dekompensierten Leberzirrhosen nur mehr 7%.5

Die Leberzirrhose ist eine schrittweise verlaufende Krankheit. Geht eine kompensierte Leberzirrhose in eine dekompensierte über, so stellt dies in den USA eine starke Indikationsstellung für eine LTx dar, da das Risiko, an einer dekompensierten Leberzirrhose zu sterben, größer ist als das Risiko, bei einer kompensierten Leberzirrhose schwerwiegende Komplikation zu entwickeln, die nicht durch eine Dekompensation ausgelöst wurden. Die drei häufigsten Todesursachen nach dem Auftreten einer dekompensierten Leberzirrhose sind Aszites (2,5%/Jahr), Varizenblutungen (1,7%/Jahr) und das Leberzellkarzinom (1,4%/Jahr).1 Die 20-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit ohne Dekompensation liegt bei 86%.5 Zoller hält die Inklusion der Indexkompensationen in die Leitlinienempfehlungen der USA daher für sinnvoll, wichtig und wegweisend. Sie decken sich jedoch nicht vollständig mit den Leitlinien des Vereinigten Königreichs: Einerseits wird hier der „United Kingdom model of end-stage liver disease“(UKLED)-Score (≥49) herangezogen, andererseits werden die Indexkompensationen noch um die Gelbsucht (Ikterus) ergänzt.6

In den europäischen Leitlinien der EASL dient der MELD-Score als guter Indikator für eine Kurzzeitprognose einer Lebererkrankung, er hat aber laut Zoller Limitationen. Beispielsweise werden Patienten mit einer hepatischen Enzephalopathie darin weniger gut erfasst. Zur Einschätzung der Indikation für eine LTx bei dekompensierter Leberzirrhose stehen den Ärzten in Europa – in Anlehnung an die Indexkompensationen der USA und des Vereinigten Königreichs – die „major complications of cirrhosis“ der EASL zur Verfügung.7

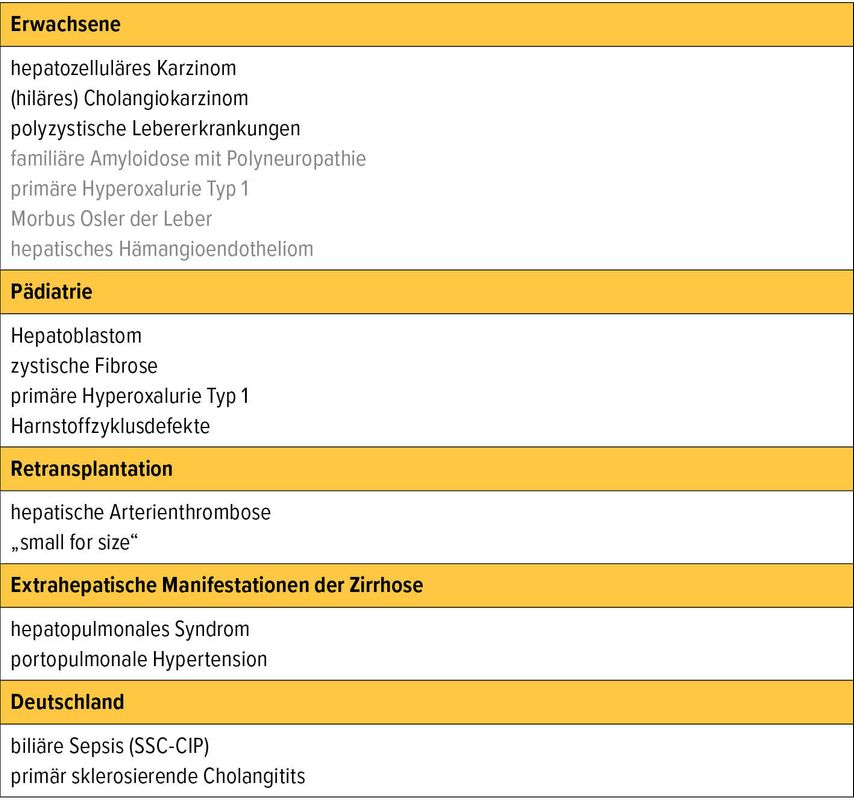

Ausnahmen bei der Indikation

Auf Basis der internationalen Leitlinienvorgaben sind auch in Österreich Ausnahmen bei der LTx-Indikation bei einem MELD-Score<14 in den Guidelines verankert worden. Die Transplantationsentscheidung kann bei manchen Patienten demnach unabhängig vom MELD-Score und individuell auf patientenspezifischer Basis erfolgen, wodurch Faktoren, die von der spezifischen Lebererkrankung abhängen und verursacht werden, Berücksichtigung finden.2 Als Rahmenbedingungen werden die Standardausnahmen der Eurotransplant herangezogen (Tab.1).8

Tab. 1: Eurotransplant: Standardausnahmen bei Indikation einer LTx (modifiziert nach European Transplant Registry 2021)8

In Deutschland sind zusätzlich die biliäre Sepsis (SSC-CIP) und die primär sklerosierende Cholangitis(PSC) als Ausnahmeindikationen integriert worden. Im Vereinigten Königreich finden sich additiv noch der persistierende Pruritus, die familiäre Hyperlipidämie und die noduläreregenerative Hyperplasie als Indikationsstellungen.6

Änderungen bei Kontraindikationen der LTx

Zur Einschätzung, ob Patienten einen Benefit von einer LTx erwarten können, müssen Kontraindikationen beachtet werden. Sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich ist die Durchführung einer LTx keinesfalls indiziert, sofern bei Patienten mit schweren extrahepatischen Erkrankungen die 5-Jahres-Wahrscheinlichkeit zu versterben >50% ist.6 Neben der Listung weiterer Kontraindikationen verweist Zoller mit besonderem Nachdruck auf das cholangiozelluläre Karzinom, bei dem ein hilärer Befall eine Ausnahme bei der Indikation für LTx darstellt, bei intrahepatischem Vorkommen aber zu den Kontraindikationen zählt.6

Alkoholabusus

Der Alkoholabusus stellt per se keine Kontraindikation dar, sorgt damit aber nicht selten für Irritation. Generell sollte eine Alkoholabstinenz für 3 Monate vor einer LTx angestrebt werden, die mittels EtG-Messung (Ethylglucuronid) strengüberwacht wird. Eine Patientenvorstellung zur Transplantation kann allerdings bei Indikation auch schon früher erfolgen. Dies begründet sich darin, dass die Relapsrate bei alkoholischer Hepatitis nicht signifikant höher ist als bei Patienten mit alkoholischer Zirrhose, die bereits 6 Monate vor dem Eingriff alkoholabstinent waren.9 Patienten mit akuter alkoholischer Hepatitis haben durch ihr dekompensiertes Stadium oder durch akutes Leberversagen eine extrem schlechte Kurzzeitprognose. Sie profitieren laut den Ergebnissen retrospektiver Studien im größten Ausmaß von einer Transplantation,10 was auch die Ergebnisse einer Metaanalyse zu den 1-, 3- und 5-Jahres-Überlebensdaten von Lebertransplantierten bei floriden Alkoholerkrankungen belegten.9 Transplantatempfänger müssen bei Alkoholabususjedoch strenge Kriterien für eine LTx erfüllen. Demnach muss bereits die erste Episode der Dekompensation erfolgt sein, die Hepatitis muss steroidrefraktär sein und exzellente psychosoziale Rahmenbedingungen sollten vorliegen.11 Zusätzlich muss der Patient vorab mittels Unterschrift in eine Langzeitabstinenz einwilligen.11

Im Gegensatz zum Alkoholabusus stellt die schwere pulmonale Hypertension aufgrund der Daten einer französischen Kohortenstudie nach Leitlinienänderung keine Kontraindikation zur Transplantation mehrdar.12

Alter und LTx

Zoller unterstrich, dass fortgeschrittenes Alter des Patienten nicht von vornherein eine Kontraindikation für eine Lebertransplantation sein sollte. 2014warenin den USA 3,4% der Transplantatempfänger≥70 Jahre und 4 Lebertransplantationen wurden sogar bei über 80-jährigen Patienten durchgeführt.13 Ob eine Lebertransplantation erfolgen kann, hängt vor allem vom Ausmaß der Komorbiditäten (kardiovaskuläres Risiko und Malignomevaluierung) sowie vom Gebrechlichkeitsstatus („clinical frailty scale“) und der Schwere der Lebererkrankung ab, und daher braucht es bei diesen Patienten eine individuelle Entscheidungsfindung. Durand F et al. bestätigten in einer Serie retrospektiver Studienexzellente Ergebnisse bei den Überlebensdaten von über 70-Jährigen nach einer Transplantation.14 Das Überleben nach LTx lag demnach immer über 50% oder darüber und dies zeigteinmal mehr, dass fitte Patienten über 70 Jahre nicht per se von einer LTx ausgeschlossen werden sollten.14

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass jeder Patient mit Zirrhose, Aszites, Ösophagusvarizenblutung, Enzephalopathie, Nierenversagen oder Leberzellkarzinom für eine Lebertransplantation erwogen werden sollte. Die Listung in Österreich erfolgt üblicherweise ab einem MELD-Score von ≥15, wobei die MELD-Ausnahmen für eine erweiterte Indikationsstellung und frühere Listung von Patienten von Vorteil sein können. Die Lebenserwartung der kommenden 5 Jahre sollte bei Patienten zumindest über 50% liegen, damit überhaupt an die Durchführung einer LTx gedacht werden kann. Wenngleich Alkoholabusus keine Kontraindikation für eine LTx mehrdarstellt, so sind ein gutes soziales Umfeld und die Therapieadhärenz zwingende Voraussetzung für die Indikation. Höheres Alter der Patienten muss nach Abschätzung der individuellen Risikofaktoren kein Ausschlussgrund für eine Lebertransplantation sein.

Quelle:

„Dekompensierte Lebererkrankung: wann zur Transplantation?“, Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Heinz Zoller, Innsbruck, im Rahmen des Webinars „LiVeline GastroHepatology“ der ÖGGH vom 9.3.2021

Literatur:

1 D’Amico G et al.: J Hepatol 2018; 68: 563-76 2 Graziadei I et al.: Wien Klin Wochenschr 2016; 128: 679-90 3 Merion RM et al.: Am J Transplant 2005; 5: 307-13 4 Martin P et al.: Hepatol 2014; 59: 1144-65 5 European Liver Transplant Registry: Overall indications and results. http://www.eltr.org/Overall-indication-and-results.html ; zuletzt aufgerufen am 10.5.2021 6 Millson C et al.: Frontline Gastroenterol 2020; 11: 375-84 7 EASL: J Hepatol 2016: 64; 433-85 8 European Liver Transplant Registry: ET liver allocation system (ELAS). Chapter 5. www.eurotransplant.org/wp-content/uploads/2020/01/H5-ELAS-MELD.pdf ; zuletzt aufgerufen am 10.5.2021 9 Al-Saeedi M et al.: Langenbeck’s Arch Surg 2018; 403: 825-36 10 Mathurin P et al.: N Engl J Med 2011; 365: 1790-800 11 Shipley LC, Singal AK: Transl Gastroenterol Hepatol 2020; 5: 26 12 Reymond et al.: Transplantation 2018; 102(4): 616-22 13 Dolnikov et al.: Surg Today 2020; 50: 533-9 14 Durand F et al.: J Hepatol 2019; 70: 745-58

Das könnte Sie auch interessieren:

Konsensuspapier zur metabolisch bedingten steatotischen Lebererkrankung

Bei der ÖGGH-Jahrestagung präsentierten Ap. Prof. Priv.-Doz. DDr. Mattias Mandorfer und DDr. Georg Semmler, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie an der MedUni Wien, ...

UEGW 2025: Neues aus der Hepatologie

In der Indikation metabolisch bedingte Lebersteatose bzw. Steatohepatitis scheiterten über viele Jahre zahlreiche Therapieversuche. Seit Kurzem stehen erstmals wirksame und zugelassene ...

Lebersteatose und Fibrose: unerwartete Prävalenzverteilungen und Aussagekraft moderner Diagnostik

Eine aktuelle österreichische Studie untersuchte die Prävalenz von hepatischer Steatose und Fibrose in fünf österreichischen Versorgungseinheiten. Zudem wurden in diesem Zusammenhang ...