.jpg)

Die Transgendersprechstunde

Autorin:

Dr. Katharina Feil

Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Medizinische Universität Innsbruck

E-Mail: katharina.feil@tirol-kliniken.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der Begriff Transgender bzw. Geschlechtsinkongruenz beschreibt die Diskrepanz zwischen dem bei Geburt zugeordneten Geschlecht und dem erlebten Geschlecht. Führt die Diskrepanz zu einem Leidensdruck, wird dies als Geschlechtsdysphorie bezeichnet. Häufig sind medizinische Behandlungsoptionen, wie eine Hormontherapie oder chirurgische Intervention, von den Betroffenen erwünscht und führen zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität.

Keypoints

-

Ohne Vorliegen der schriftlichen Stellungnahmen von dafür qualifizierten Kolleg*innen wird vom Einsatz jeglicher geschlechtsangleichenden Therapie dringend abgeraten.

-

Routine-Krebsvorsorgen sollten, je nachdem, welches Gewebe (Zervix, Prostata, Mamma) vorhanden ist, entsprechend den üblichen Empfehlungen für Cis-Personen durchgeführt werden.

-

In jedem Fall ist die Aufklärung über Möglichkeiten der Fertilitätsprotektion bereits vor Beginn der Hormontherapie nötig, die erwünschten Maßnahmen müssen spätestens vor einer Gonadektomie erfolgen.

-

Ebenso wichtig ist es, über eine sichere Kontrazeption aufzuklären.

Das Spektrum der Geschlechtlichkeit ist vielfältig: Sowohl eine eindeutig weibliche oder männliche Geschlechtsidentität im Sinne eines binären Geschlechtersystems als auch eine non-binäre bzw. gender non-conforming Geschlechtsidentität können angestrebt werden.

Epidemiologie

Eine rezente Analyse errechnete eine Prävalenz der Geschlechtsinkongruenz von 17–33 pro 100000 Einwohner.1 Dies würde 1500–3000 Personen in Österreich entsprechen. Eine Schätzung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger hat ergeben, dass es in Österreich bis zu 484 Transpersonen gibt.2 Da sich alleine am Transgender Center Innsbruck über 450 Transpersonen in Behandlung befinden, ist von einer medizinischen Unterversorgung von Transpersonen in Österreich auszugehen.

Diagnostik

Der diagnostische Prozess soll eine psychiatrische, psychotherapeutische und psychologische Beurteilung gemäß dem Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM-V) der American Psychiatric Association3 umfassen. Vor jeglicher körpermodifizierender Therapie ist ein Konsensbeschluss bzw. eine positive Stellungnahme des fallführenden Psychiaters entsprechend den Empfehlungen des Gesundheitsministeriums eine Grundvoraussetzung.4 Für eine Personenstands- und Namensänderung wird ebenso wie für eine gegengeschlechtliche Hormontherapie eine Stellungnahme gefordert. Zur Planung operativer Maßnahmen ist eine zweite positive Stellungnahme erforderlich. Alle Stellungnahmen sind zwei Jahre gültig. Ohne Vorliegen der schriftlichen Stellungnahmen von dafür qualifizierten Kolleg*innen wird vom Einsatz jeglicher geschlechtsangleichenden Therapie dringend abgeraten. Eine interdisziplinäre Betreuung ist daher unbedingte Voraussetzung.

Transgender Center Innsbruck

Seit der Gründung der Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Medizinischen Universität Innsbruck im Jahr 2003 werden hier Jugendliche und Erwachsene mit einer Geschlechtsinkongruenz betreut. Die interdisziplinäre Vernetzung mit den Universitätskliniken für Gynäkologie und Geburtshilfe, Pädiatrie, Psychiatrie, Psychiatrie im Kindes- und Jugendalter, Hör-, Stimm- und Sprachstörungen, Plastische Chirurgie, Urologie sowie einem juristischen Beirat konnte in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut werden. 2016 wurde gemeinsam mit den aufgeführten Fachrichtungen das erste Transgender Center Österreichs gegründet. Derzeit befinden sich über 450 Transpersonen in unserer Betreuung, davon ist etwa ein Drittel bei Erstvorstellung minderjährig. Einmal im Monat treffen sich die beteiligten Disziplinen zum Transgender Board und erarbeiten für alle Patient*innen ein individuelles Behandlungskonzept. Durch diese enge Vernetzung können die Behandlungsabläufe für Transpersonen optimiert und die einzelnen therapeutischen Angebote niedrigschwellig umgesetzt werden.

Hormontherapie

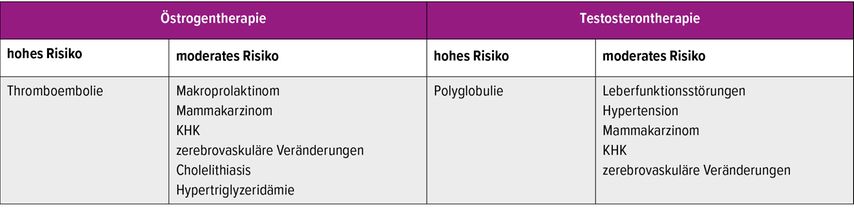

Neben der oben beschriebenen Diagnostik von psychiatrischer, psychologischer und psychotherapeutischer Seite wird eine somatische Abklärung möglicher Kontraindikationen in die Wege geleitet. Zu Kontraindikationen für eine Östrogentherapie zählen östrogensensitive Neoplasmen, chronische Lebererkrankungen und Thromboembolien (bei oraler Einnahme der Östrogene).5 Bei einer geplanten Testosterontherapie zählen eine bestehende Schwangerschaft und eine instabile Angina pectoris sowie bedingt auch östrogensensitive Neoplasmen als Kontraindikationen. Die in Tabelle1 dargestellten Erkrankungen können mit einer Hormontherapie assoziiert sein und darüber sollte vor dem Start einer solchen Therapie aufgeklärt werden. Die initiale Bestimmung von LH, FSH, Östradiol, Testosteron, 25-OH-Vitamin-D, des Eisenstatus, der Lipide, des Blutbildes sowie der Leber- und Nierenfunktionsparameter empfiehlt sich bei ansonsten gesunden Jugendlichen und Erwachsenen.6,7

Der Einsatz von Sexualsteroiden bei Transpersonen ist ein Off-Label-Use, worüber die Patient*innen ausreichend aufgeklärt werden müssen.

Die gegengeschlechtliche Hormontherapie bei Transfrauen (Mann zu Frau) erfolgt mit Östrogen in der Form von transdermalem 17β-Östradiol oder Östradiol-Hemihydrat oral. Die empfohlene Dosierung liegt bei 50–200µg 17β-Östradiol transdermal bzw. 1,5–3mg Östradiol-Hemihydrat oral. Der laborchemische Zielbereich für Östradiol liegt bei 100–200pg/ml. Eine feminisierende Hormontherapie führt unter anderem zu Brustdrüsenwachstum, Libidoreduktion, Abnahme spontaner Erektionen, Veränderung der Fettverteilung, leichter Abnahme von Haarwuchs im Gesicht und am Körper.7 Eine Hormontherapie hat bei bereits durchgemachtem Stimmbruch keinen Effekt auf die Stimme. Daher sollten eine logopädische Betreuung und im späteren Verlauf gegebenenfalls auch eine chirurgische Therapie angeboten werden.

Da Östrogen alleine keine suffiziente Suppression der Androgenproduktion in den Gonaden bewirkt, müssen zusätzlich antiandrogene Substanzen wie Spironolacton oder GnRH-Agonisten eingesetzt werden. Zu Cyproteronacetat ist eine Warnung der EMA erschienen.8 Entsprechend dieser Anwendungsbeschränkung sollte die Verschreibung von Cyproteron in der Dosis von 10mg täglich oder mehr aufgrund eines erhöhten Meningeomrisikos nur nach Ausschöpfen anderer Therapieoptionen erfolgen und schrittweise bis zur geringstmöglichen Dosierung reduziert werden. Sollte eine Gonadektomie erwünscht sein, erfolgt ab dem Zeitpunkt von deren Durchführung nur mehr die alleinige Östrogentherapie.

Die geschlechtsangleichende Hormontherapie bei Transmännern (Frau zu Mann) kann unter anderem mithilfe von Testosteron-Undecanoat (Zieldosis 1000mg alle 12 Wochen) oder Testosteron in Gelform (Zieldosis 1% 25mg pro Tag) erfolgen. Testosteron-Enantat (Zieldosis 250mg alle 3 Wochen) kann ebenfalls eingesetzt werden, ist allerdings am österreichischen Markt derzeit nicht erhältlich. Irreversible Effekte der virilisierenden Hormontherapie sind eine Vertiefung der Stimme sowie eine Klitorishypertrophie. Zudem treten unter anderem auch Akne, Bartwuchs, vermehrte Körperbehaarung, Haarausfall am Kopf, vermehrter Muskelaufbau, Umverteilung des Körperfettes und erhöhte Libido auf.7 Eine Amenorrhö wird vor allem anfangs nur selten durch die alleinige Testosterontherapie erreicht, weshalb sich die unterstützende Therapie mit Progesteronen oder GnRH-Agonisten anbietet. Vor allem bei sexuell aktiven Patienten müssen Kontrazeptionsaspekte der jeweiligen Therapie bzw. eine zusätzliche Kontrazeption beachtet werden.

In den ersten ein bis zwei Jahren sollten regelmäßige Verlaufskontrollen alle 3–6 Monate durchgeführt werden, später reicht die jährliche Vorstellung der Patient*innen. Es empfiehlt sich die Kontrolle zumindest folgender Parameter: Gewicht, Blutdruck, bei Transmännern zudem Hämoglobin, Hämatokrit, Lipide und Testosteron, bei Transfrauen Östradiol und Testosteron.7 Routine-Krebsvorsorgen sollten, je nachdem, welches Gewebe (Zervix, Prostata, Mamma) vorhanden ist, entsprechend den üblichen Empfehlungen für Cis-Personen durchgeführt werden.

Fertilitätsprotektion

Sowohl die American Society for Reproductive Medicine als auch die Endocrine Society und die WPATH empfehlen die Aufklärung über fertilitätsprotektive Maßnahmen bereits vor Beginn der Hormontherapie und unterstreichen so ausdrücklich die Wichtigkeit der Fertilitätsprotektion für Transpersonen.5,7,9 In jedem Fall ist die Aufklärung über Möglichkeiten der Fertilitätsprotektion bereits vor Beginn der Hormontherapie nötig, die erwünschten Maßnahmen müssen spätestens vor einer Gonadektomie erfolgen. Speziell bei der Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es wichtig, einen späteren Kinderwunsch zu thematisieren und die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen. Ebenso wichtig ist es auf der anderen Seite auch, über eine sichere Kontrazeption aufzuklären.

Operative Maßnahmen

Eine geschlechtsangleichende Operation sollte erst mit Volljährigkeit, also ab dem vollendeten 18. Lebensjahr, und nach einem Jahr durchgehender Hormontherapie erfolgen. Die Mastektomie stellt eine Ausnahme dar und kann bereits früher angedacht werden, der Zeitpunkt sollte vor allem an die individuelle Situation angepasst werden.5,7 Die geschlechtsangleichende Operation scheint einen positiven Effekt auf die Lebensqualität zu haben.10

Fazit

Ein niedrigschwelliger Zugang zum Gesundheitssystem ist erstrebenswert und sollte sich nicht nur auf die diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen in spezialisierten Zentren beschränken. Die Grundversorgung im niedergelassenen Bereich durch aufgeschlossene, engagierte Kolleg*innen ist für die Patient*innen von großer Bedeutung.

Die Inhalte dieses Artikels waren Thema eines Vortrags bei der 54. Fortbildungstagung für Gynäkologie & Geburtshilfe, 6.–11. Februar 2022, Obergurgl/hybrid.

Literatur:

1 Zhang Q et al: Epidemiological considerations in transgender health: a systematic review with focus on higher quality data. Int J Transgend Health 2020; 21(2): 125-37 2 Evidenzbasierte wirtschaftliche Gesundheitsversorgung, EBM/ HTA: Geschlechtsinkongruenz in Österreich; online unter: https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.718421&version=1568796537 3 American Psychiatric Association: Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington: 2013 4 Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz: Empfehlungen für den Behandlungsprozess bei Geschlechtsdysphorie bzw. Transsexualismus nach der Klassifikation in der derzeit gültigen DSM- bzw. ICD-Fassung. 2017; online unter: http://www.bmgf.gv.at 5 Coleman E et al: Standards of care for the health of transsexual, transgender, and gender-nonconforming people, version 7. Int J Transgend 2012; 13(4): 165-232 6 Butler G et al: Assessment and support of children and adolescents with gender dysphoria. Arch Dis Child 2018; 103(7): 631-6 7 Hembree WC et al: Endocrine treatment of gender-dysphoric/gender-incongruent persons: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2017; 102(11): 3869-903 8 PRAC: Beschränkung der Anwendung von Cyproteron aufgrund Meningeom-Risikos 2020; https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/cyproterone-article-31-referral-restrictions-use-cyproterone-due-meningioma-risk_en.pdf 9 Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine: Access to fertility services by transgender persons: an Ethics Committee opinion. Fertil Steril 2015; 104(5): 1111-5 10 Weinforth G et al: Quality of life following male-to-female sex reassignment surgery. Dtsch Arztebl Int 2019; 116(15): 253-60

Das könnte Sie auch interessieren:

Adipositas und Schwangerschaft

Adipositas, eine über das normale Mass hinausgehende Vermehrung des Körperfetts, stellt ein zunehmendes gesellschaftliches Problem dar. Die weltweite Prävalenz von Adipositas steigt ...

Strahlenempfindlichkeit verschiedener Gewebe

Diagnostische Bildgebung und Strahlentherapie sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken. Zweifellos bringen sie unseren Patienten grossen Nutzen, man darf jedoch nicht ...

Standard oder ein verzichtbarer Mehraufwand?

Die durchschnittliche Patientin mit einer zervikalen intraepithelialen Neoplasie (CIN) ist im reproduktiven Alter, im Mittel 30 Jahre alt und tendenziell werden die Patientinnenimmer jünger.1 Nahezu jede Exzisionsart an der Zervix uteri ist mit einer erhöhten perinatalen Morbidität behaftet. Die LLETZ («large loop excision of the transformation zone») und die LEEP («loop ...