Die operative Therapie der Belastungsharninkontinenz

Autor:

Dr. Franz Roithmeier

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Spezialist für Urogynäkologie und Beckenbodenchirurgie

Ordination Leonding und Wien

E-Mail: frauenarzt.roithmeier@gmail.com

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Belastungsinkontinenz ist die häufigste Inkontinenzform.Siebetrifft vor allem Frauen, aber auch Männer. Sie tritt auf, wenn es beim Husten, Niesen oder bei körperlicher Aktivität zu unkontrolliertem Harnverlust kommt. Abzugrenzen davon sind die überaktive Blase („overactive bladder wet“ oder „dry“) und die Mischform aus beidem – die Mischinkontinenz.

Die Häufigkeit der Belastungsinkontinenz (BIK) steigt mit dem Alter an, Schätzungen zufolge leiden etwa 10–25% aller Frauen im Laufe ihres Lebens daran. Risikofaktoren sind chronischer Husten (also Rauchen mit COPD als Folgeerkrankung), Pressen bei der Defäkation (als Folge von Obstipation), Schwangerschaften und Geburten, hormonelle Veränderungen in den Wechseljahren, Übergewicht und Bewegungsmangel.

Der ungewollte Urinverlust kann die Lebensqualität und das Selbstvertrauen der Betroffenen erheblich beeinflussen. Trotz intensiver Bemühungen, das Thema zu enttabuisieren, wird es von den Betroffenen nur selten von selbst angesprochen. Es ist daher ärztliche Aufgabe, aktiv danach zu fragen, um in weiterer Folge Hilfe anbieten zu können.

Einteilung der Schweregrade der BIK

-

Grad I: Harnverlust bei starker Belastung, z.B. Husten, Niesen. Die Menge des Harnverlusts ist gering, oft nur wenige Tropfen. Geringe Beeinträchtigung der Lebensqualität.

-

Grad II: Harnverlust tritt häufiger auf, z.B. bei alltäglichen Aktivitäten wie Gehen oder Husten. Die Menge des Urins kann variieren, manchmal handelt es sich auch um größere Mengen. Beeinträchtigt den Alltag und das Wohlbefinden stärker.

-

Grad III: Regelmäßiger oder kontinuierlicher Harnverlust bei verschiedenen Aktivitäten oder auch in Ruhe. Oft größere Mengen Urin, das tägliche Leben ist dadurch stark eingeschränkt. Oft folgt der Rückzug aus dem sozialen Leben und die psychische Belastung steigt.

Therapie

Der erste Schritt in der Therapie ist die sogenannte Lifestyle-Modifikation: Rauchstopp, Bewegung und Sport zur Gewichtsreduktion, ballaststoffreiche Ernährung.

Als Basistherapie sollten jeder Frau mit Belastungsinkontinenz ein Beckenbodentraining unter physiotherapeutischer Anleitung über mehrere Monate (!), lokale Östrogene v.a. bei Zeichen der vaginalen Atrophie, Pessare und außerdem eine Beratung zuKontinenzhilfsmitteln angeboten werden. Diese Hilfsmittel können spezielle Inkontinenzvorlagen (die im Gegensatz zu Binden zum Auffangen der Monatsblutung einen Citratpuffer enthalten, um die Flüssigkeit und den Geruch des Urins zu binden), Kontinenztampons (Prodry, Contam) bis hin zu Windelhosen sein.

Die Behandlungsziele können bei den Betroffenen ganz unterschiedlich aussehen. Obwohl man annehmen könnte, dass für alle Betroffenen das Erreichen vollständiger Kontinenz das zentrale Ziel ist, gilt in schweren Fällen bereits das Erreichen einer sogenannten „sozialen Kontinenz“ als erstrebenswert. Darunter versteht man die Möglichkeit, ohne Angst vor sichtbarem oder riechbarem Harnverlust am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ist mit der oben angeführten konservativen Therapie nicht der gewünschte Therapieerfolg zu erreichen und besteht weiterhin ein Behandlungswunsch, kann der Patientin die operative Therapie angeboten werden. Es stehen hierbei verschiedene Verfahren zur Verfügung, die individuell auf die Bedürfnisse und die Situation der Patientin abgestimmt werden.

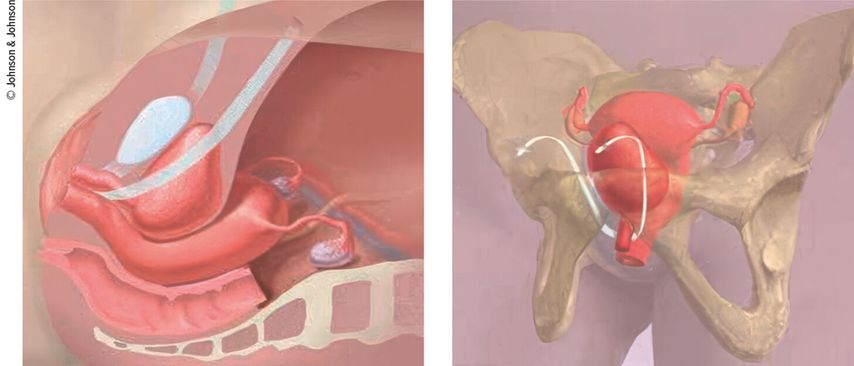

Goldstandard bei der mittelschweren bis schweren BIK ist das operative Einbringen einer spannungsfreien Schlinge (TVT=„tensionfree vaginal tape“, Abb. 1). 1995 wurde diese Operationstechnik von Prof. Ulmsten in Uppsala/Schweden entwickelt und trat ihren Siegeszug um die Welt an. Dabei wird eine rund 11mm breite Polypropylenschlinge unter die Harnröhrenmitte (also die eigentliche Hochdruckzone für die Kontinenz) gelegt und dort spannungsfrei platziert (Abb. 2). Diese bietet der Harnröhre bei Belastung (durch Husten, Sport etc.) ein Widerlager und somit kommt es zu keinem weiteren Harnverlust. Es gibt inzwischen verschiedene Techniken, die sich durch die Stichtechnik beim Einbringen des Bandes unterscheiden:

Abb. 1: Chirurgisches Instrumentenset zur Implantation eines suburethralen Bandes (mit freundlicher Genehmigung von Markus Diesenreiter)

Abb. 2: Position des TVT-Bandes im Becken einer Patientin (mit freundlicher Genehmigung von Markus Diesenreiter)

-

Retropubische Schlingen werden durch das Cavum Retzii gestochen; dies ist die ursprüngliche Technik. In bis zu 3% der Fälle besteht hierbei das Risiko einer Blasenperforation, weshalb eine intraoperative Kontrollzystoskopie zu deren Ausschluss obligat ist.

-

Das transobturatorische Band zieht beidseits durch die Foramina obturatoria.Hier ist zwar eine Blasenläsion mehr oder weniger ausgeschlossen, dafür kann es aber, wenn zu knapp unter der Vaginalhaut gestochen wird, zur Perforation im Sulcus paravaginalis bzw. als Spätfolge zur „tape exposure“ mit Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, übelriechendem Fluor und chronischen Schmerzen kommen.

-

Mini-Schlingen wurden für kurze Zeit angewendet, wegen der schlechten Langzeitdaten wurde die Methode aber bald wieder verlassen.

-

Autologe Faszienschlingen sind in Studien in einzelnen Zentren außerhalb Österreichs im Einsatz, sie gehören jedoch noch nicht zum Standardrepertoire.

Für leichte bis mittelschwere Fälle der Belastungsinkontinenz kann alternativ oder vor einer Schlingenoperation auch die Unterspritzung des Blasenhalses mit einem Gel angeboten werden. Dieses dauerhafte biokompatible Füllmaterial wird in meist 4 Depots durch die Harnröhre mit einem Urethrozystoskop eingespritzt und so der Harnröhrenverschluss wieder verbessert. Der Vorteil ist, dass der Eingriff minimalinvasiv, umkompliziert in Lokalanästhesie und tagesklinisch durchgeführt werden kann. Weiters ist das geringe Komplikationsrisiko hervorzuheben, sodass auch betagten oder polymorbiden Frauen mit BIK dieser Eingriff gefahrlos angeboten werden kann.

Die Kolposuspension nach Burch ist die dritte wichtige Operation zur Therapie der BIK. Sie war bis zur Einführung der TVT-Schlingen die Standardoperation zur Behandlung der BIK. Dabei wird mit Nähten der Blasenhals beidseits am Cooper’schen Ligament am Schambein aufgehängt (Abb.2). Dadurch wird der Harnröhrenwinkel verbessert und der Harnverlust bei Drucksteigerungen im Bauchraum reduziert. Nachteil der Operation ist, dass bei Überkorrektur die Blasenentleerung gestört sein oder es zu persistierenden Drangbeschwerden kommen kann, was dann eine aufwendige Revision zur Folge haben kann.

Während die Kolposuspension vor Einführung der TVT-Technik als offene Operation über eine tiefe Pfannenstiel-Laparotomie durchgeführt wurde, erlebt sie durch den Einsatz der Laparoskopie und insbesondere der roboterassistierten Chirurgie derzeit eine gewisse Renaissance. Auch das (teils nur passagere) Verbot von Fremdmaterialien für urogynäkologische Eingriffe in manchen Ländern (v.a. UK, USA, Australien) hat die Kolposuspension wieder in den Fokus des Interesses gerückt.

Fazit

Die Erfolgsraten der operativen Therapien sind hoch, insbesondere diejenigen der Schlingenoperation und der Burch-Operation. Die kurzfristigen Erfolgsraten liegen bei fast 90% oder mehr, in der Langzeitbeobachtung über 20 Jahre oder länger je nach Studie bei 80–85%. Es kann aber trotz aller Bemühungen zu einem Rezidiv der BIK kommen.Wird dann erneut eine Operation durchgeführt, z.B. bei Tape-after-Tape-Operation, kann mit einer rund 60%igen Erfolgsrate gerechnet werden.

Die individuelle Anatomie, das Alter der Patientin, Begleiterkrankungen und die Erfahrung der Operierenden können die Erfolgsrate beeinflussen. Bei sorgfältiger Auswahl der Patientinnen und guter OP-Technik sind die Chancen auf eine dauerhafte Besserung sehr hoch.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Wozu soll man bei einem auffälligen Ergebnis raten?

Nichtinvasive Pränataltests (NIPT) sind aus der modernen Schwangerenbetreuung kaum mehr wegzudenken. Sie bieten hohe Genauigkeit hinsichtlich der häufigsten Trisomien, und die Risiken ...

Das «4. Trimenon» aus dermatologischer Sicht

Hormonelle Schwankungen während der Schwangerschaft wirken sich deutlich auf Haare, Haut und Nägel aus. Manche Phänomene bilden sich zurück, andere persistieren oder treten erst in der ...

Die Rektusdiastase post partum

Die Rektusdiastase ist ein häufiges, jedoch in der klinischen Praxis oftmals unterschätztes Phänomen. Wurde die Rektusdiastase lange Zeit als rein kosmetisches Problem betrachtet, rückt ...