Die Rolle der Schilddrüse bei Kinderwunsch und Schwangerschaft

Autorin:

Priv.-Doz. Dr. Elisabeth Lerchbaum

Fachärztin für Innere Medizin,

Endokrinologikum Graz,

Zentrum für Hormone und Stoffwechsel

E-Mail: mail@elisabeth-lerchbaum.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Schilddrüse ist ein zentrales Steuerorgan des menschlichen Stoffwechsels, das auch in Bezug auf Fertilität und Schwangerschaft sowie bei der Kindesentwicklung eine entscheidende Rolle spielt. Schon seit über 125 Jahren ist bekannt, dass angeborene Veränderungen der Schilddrüsenfunktion im Sinne einer Hypothyreose zu verschiedenen Komplikationen und Fehlbildungen führen können.

Grundlagen

Der Hypothalamus reguliert über die Produktion von TRH („thyreotropin releasing hormone“) die Freisetzung von TSH (Thyreoidea-stimulierendes Hormon) aus der Hypophyse. TSH wiederum stimuliert die Schilddrüse zur Produktion und Freisetzung von Schilddrüsenhormonen (T3 und T4). T4 (Thyroxin) ist die Vorstufe von T3 (Trijodthyronin), der aktiven Form des Schilddrüsenhormons.

Schilddrüsenhormone haben eine komplexe Interaktion mit anderen endokrinen Achsen und der Funktion von Hypothalamus, Hypophyse und Ovar. So bindet z.B. beta-HCG an den TSH-Rezeptor und kann vor allem im ersten Trimenon über den Anstieg von T4 und den Abfall von TSH zu einer schwangerschaftsinduzierten Hyperthyreose führen, die in der Regel keiner Therapie bedarf. Zudem erhöht Östradiol den Spiegel des Thyroxin-bindenden Globulins, was zu einem erhöhten Bedarf an T4 in der Schwangerschaft, aber auch während einer ART („assisted reproductive technology“) oder möglicherweise auch während der Einnahme oraler Kontrazeptiva führt. Indirekt kann eine Hypothyreose auch über eine Erhöhung des Prolaktinspiegels die Reproduktion beeinflussen.

Schilddrüse und Kinderwunsch

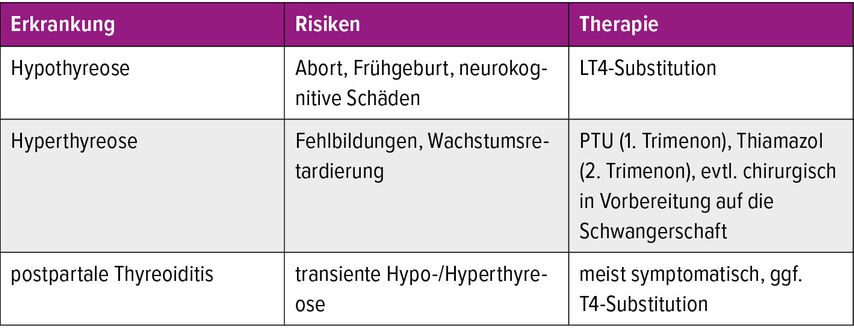

Bereits geringfügige Störungen der Schilddrüsenfunktion können sich negativ auf die weibliche Reproduktionsfähigkeit auswirken (Tab.1). So ist bekannt, dass sowohl manifeste als auch subklinische Funktionsstörungen mit einer verminderten Ovulationswahrscheinlichkeit, einer verlängerten Zeit bis zur Konzeption und einem erhöhten Risiko für Fehlgeburten assoziiert sind. Im Falle einer Hypothyreose leiden 25–60% aller Frauen an Zyklusstörungen als Ausdruck einer beeinträchtigten Fertilität.

Die häufigste Schilddrüsenfunktionsstörung bei Frauen im reproduktiven Alter ist die Hypothyreose. Diese kann sowohl klinisch manifest sein als auch in subklinischer Form auftreten. Die subklinische Hypothyreose definiert sich durch im Normbereich liegende freie Schilddrüsenhormone und ein erhöhtes TSH und betrifft 4–20% aller Frauen.1 Eine manifeste Hypothyreose betrifft ca. 1% aller Frauen.

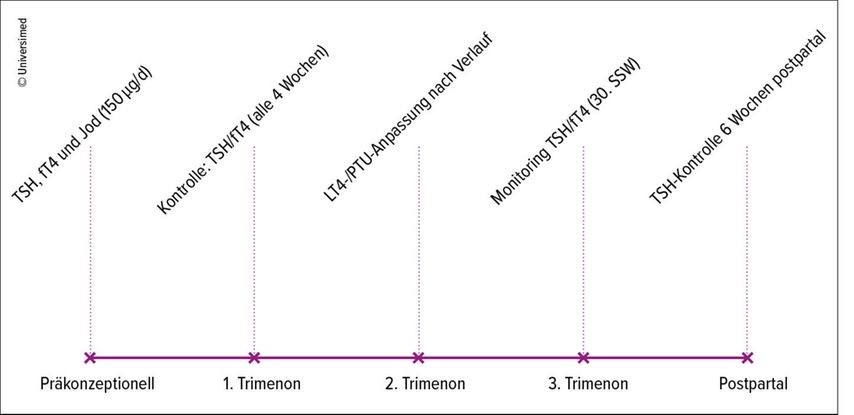

Aufgrund der hohen Prävalenz der (latenten) Hypothyreose sollte bei allen Frauen mit Kinderwunsch oder bei der Erstvorstellung in der Schwangerschaft ein Screening mittels TSH und T4 erfolgen. Bei Frauen mit bestehender T4-Therapie und Schwangerschaftswunsch sollten eine präkonzeptionelle Kontrolle und ggf. eine Dosisanpassung mit einem TSH-Ziel von 0,1–2,5mIU/l erfolgen.

Eine Analyse von Poppe et al. zeigte, dass Frauen mit subklinischer Hypothyreose unter assistierter Reproduktion ein erhöhtes Abortrisiko aufwiesen.2 Internationale Leitlinien empfehlen daher bei einem TSH-Wert >4mIU/l und/oder einer manifesten Hypothyreose und bestehendem Kinderwunsch das Einleiten einer Levothyroxin(LT4)-Substitution mit einem TSH-Ziel von <2,5mIU/l.

Autoimmunthyreopathie

Eine Hashimoto-Thyreoiditis (HT) wird über erhöhte Thyreoidperoxidase-Antikörper (TPO-AK; oder in seltenen seronegativen Fällen auch über sonografische Veränderungen der Schilddrüse) definiert, eine Hypothyreose kann, aber muss keine Folge sein. Bei Frauen mit HT sollte präkonzeptionell ein TSH von <2,5 angestrebt werden.3

Erhöhte TPO-AK sind mit Infertilität, Aborten und Frühgeburtlichkeit assoziiert, diskutiert werden sowohl direkte (pathogene Wirkung der AK auf die Granulosazellen) als auch indirekte Effekte über die (latente) Hypothyreose. Weiters sind erhöhte TPO-AK mit einem erhöhten Risiko für eine prämature ovarielle Insuffizienz (POI), Endometriose, ein polyzystisches Ovarsyndrom und eine idiopathische Infertilität verbunden. Eine Beratung von Frauen mit HT bzgl. einer rechtzeitigen Familienplanung ist daher von großer Bedeutung.

Schwangerschaft

Während der Schwangerschaft erhöht sich der Schilddrüsenhormonbedarf um etwa 20–30%. Die ausreichende Versorgung mit Jod ist von großer Bedeutung und sollte schon drei Monate präkonzeptionell mit der Zufuhr von 150mcg/Tag sichergestellt werden. Weiters ist im Falle einer präexistenten T4-Therapie, aber auch bei einer Autoimmunthyreopathie die regelmäßige Kontrolle von TSH und freiem T4 (fT4) essenziell, diese sollte alle vier Wochen erfolgen, insbesondere im ersten Trimenon bis hin zur 20. SSW (Abb.1). Die Levothyroxin-Dosis muss meist angepasst werden, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden.

Sollte im Falle einer bestehenden Schwangerschaft eine Hypothyreose diagnostiziert werden, so sollte bei einem TSH >10mIU/l oder bei manifester Hypothyreose sofort die Gabe von 150mcg LT4/Tag eingeleitet werden. Im Falle einer latenten Hypothyreose und positiven TPO-AK sollte mit 50mcg LT4/Tag gestartet werden. Bei einem TSH von >2,5mIU/l (und <4) kann eine LT4-Therapie erwogen werden. Zu erwähnen ist, dass eine Übersubstitution mit LT4 während der Schwangerschaft mit einem erhöhten ADHS-Risiko für das Kind verbunden ist.4

Auch eine manifeste Hyperthyreose, z.B. bei Morbus Basedow oder einer Schilddrüsenautonomie, ist mit erhöhtem maternalem und fetalem Risiko assoziiert. So ist das Risiko für Aborte, Totgeburten, intrauterine Wachstumsretardierung und Präeklampsie erhöht.5 Da die TRAK (TSH-Rezeptor-AK), die den Morbus Basedow definieren, plazentagängig sind, können erhöhte AK zu einer fetalen oder neonatalen Hyper- oder auch Hypothyreose sowie zur Strumabildung führen.

Auch die Einnahme von Thyreostatika, die ebenfalls plazentagängig sind, ist nicht unproblematisch aufgrund der potenziellen Teratogenität und des erhöhten Risikos für eine fetale Hypothyreose. Daher sollte bei Frauen mit Kinderwunsch die Möglichkeit einer präkonzeptionellen Thyreoidektomie mit anschließender adäquater T4-Substitution diskutiert werden.

Die Prävalenz der manifesten Hyperthyreose beträgt ca. 1%. Die European Thyroid Association (ETA) empfiehlt bei positivem TRAK-Nachweis neben der Kontrolle von TSH und T4 eine engmaschige Kontrolle auch bei Feten.6

Prothiucil (PTU) ist aufgrund des etwas geringeren teratogenen Potenzials (9 pro 1000 Geburten vs. 17 pro 1000 Geburten bei Thiamazol) im ersten Trimenon Mittel der Wahl, wohingegen im zweiten und dritten Trimenon der Therapie mit Thiamazol der Vorzug zu geben ist. Im Falle einer niedrig dosierten Thiamazoltherapie kann diese in der Schwangerschaft auch versuchsweise abgesetzt werden, unter engmaschiger Verlaufskontrolle. Das Therapieziel ist ein fT4-Wert am oder leicht über dem oberen Normbereich, um eine kindliche Hypothyreose zu vermeiden.

Postpartale Phase und Stillzeit

In der postpartalen Phase tritt bei ca. 5–7% der Frauen eine postpartale Thyreoiditis auf.7 Diese beginnt meist mit einer hyperthyreoten Phase und geht in eine transiente Hypothyreose über. Die Diagnose wird oft verzögert, da Symptome wie Müdigkeit und depressive Verstimmungen unspezifisch sind. Nach dem Abklingen bleiben 80% aller Frauen euthyreot, bei 20% entwickelt sich eine chronische Hypothyreose.

Auch in der Stillzeit bleibt die Schilddrüsenfunktion ein relevanter Faktor. Im Falle einer präexistenten Hypothyreose sollte Levothyroxin jedenfalls weiter eingenommen werden, meist kann nach der Geburt eine Rückumstellung auf die Dosis, die vor der Schwangerschaft eingenommen wurde, erfolgen. Im Falle einer Hyperthyreose könnensowohl Thiamazol als auch PTU eingenommen werden, eine Kontrolle der kindlichen Schilddrüsenfunktion ist nicht erforderlich.

Fazit

Die Schilddrüse beeinflusst nahezu alle Stadien der Reproduktion. Eine strukturierte (präkonzeptionelle) Diagnostik, regelmäßige Kontrollen und eine frühzeitige Therapieeinleitung und ggf. -anpassung sind essenziell, um das Risiko für Komplikationen bei Mutter und Kind zu minimieren.

Literatur:

1 Bekkering GE et al.: Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline. BMJ 2019; 365:l2006. doi: 10.1136/bmj.l2006 2 Poppe K et al.: Subclinical hypothyroidism and pregnancy outcome after assisted reproduction. Eur J Endocrinol 2022; 186(2): R35-46 3 Alexander EK et al.: 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum. Thyroid 2017; 27(3): 315-89 4 Hales C et al.: Controlled antenatal thyroid screening II: effect of treating maternal suboptimal thyroid function on child behavior. J Clin Endcrinol Metab 2020; 105(3): dgz098 5 Okosieme O et al.: Preconception management of thyroid dysfunction. Clin Endocrinol 2018; 89(3):269-279 6 Lazarus J et al.: Guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy. Eur Thyroid J 2019; 8(1): 1-12 7 Pearce et al.: Management of Thyrotoxicosis: Preconception, Pregnancy, and the Postpartum Period. Endocr Pract 2019; 25(1): p62-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Wozu soll man bei einem auffälligen Ergebnis raten?

Nichtinvasive Pränataltests (NIPT) sind aus der modernen Schwangerenbetreuung kaum mehr wegzudenken. Sie bieten hohe Genauigkeit hinsichtlich der häufigsten Trisomien, und die Risiken ...

Das «4. Trimenon» aus dermatologischer Sicht

Hormonelle Schwankungen während der Schwangerschaft wirken sich deutlich auf Haare, Haut und Nägel aus. Manche Phänomene bilden sich zurück, andere persistieren oder treten erst in der ...

Die Rektusdiastase post partum

Die Rektusdiastase ist ein häufiges, jedoch in der klinischen Praxis oftmals unterschätztes Phänomen. Wurde die Rektusdiastase lange Zeit als rein kosmetisches Problem betrachtet, rückt ...