Verfahrenswahl in bariatrischer Chirurgie

Autoren:

Univ.-Prof. Dr. Stephan Kriwanek1

Prim. Dr. Evelyne Bareck2

1 Medizinischer Geschäftsführer

Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft, Eisenstadt

2 Vorständin der Chirurgischen Abteilung, Krankenhaus Oberpullendorf

E-Mail: stephan.kriwanek@krages.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Zahl der Menschen mit krankhaftem Übergewicht hat in den letzten zwanzig Jahren weltweit stark zugenommen. Die Auswirkungen von Adipositas auf den gesundheitlichen Zustand sind dadurch deutlich erkennbar geworden. Fällt die Wahl auf einen operativen Eingriff, um die Situation zu ändern, gilt es einiges zu beachten.

Keypoints

-

Zwei Verfahren stehen heute in der bariatrischen Chirurgie besonders im Vordergrund: die Sleeve-Gastrektomie und der Roux-Y-Magenbypass.

-

Präoperativ sollten Patient*innen evaluiert werden (Stichwort: Vorerkrankungen), damit komplizierte Verläufe bei bariatrischen Eingriffen vermieden werden.

-

Die STAMPEDE-Studie zeigte eine bessere antidiabetische Wirksamkeit mit Roux-Y-Magenbypass als mit Sleeve-Gastrektomie.

-

Bei Patient*innen mit GERD sollte eine Schlauchmagen-OP kritisch betrachtet werden.

-

Aufgrund von fehlenden evidenzbasierten Daten sollte die Entscheidungsfindung bezüglich des Verfahrens gemeinsam mit den Patient*innen erfolgen.

-

Für manche Adipositas-assoziierte Begleiterkrankungen sind bestimmte Verfahren zu bevorzugen.

In der konservativen Therapie werden diätologische, psychotherapeutische und bewegungstherapeutische Verfahren eingesetzt. Darüber hinaus werden einige Medikamente (Orlistat, Lorcaserin, Liraglutid, Phentermin/Topiramat, Naltrexon/Bupropion) angeboten, die die Kalorienaufnahme vermindern können. Bei der Patientengruppe mit einem Body-Mass-Index (BMI) über 40 kg/m2 waren bisher sämtliche konservativen Therapieverfahren wenig wirksam, weshalb hier operative Methoden eingesetzt werden.

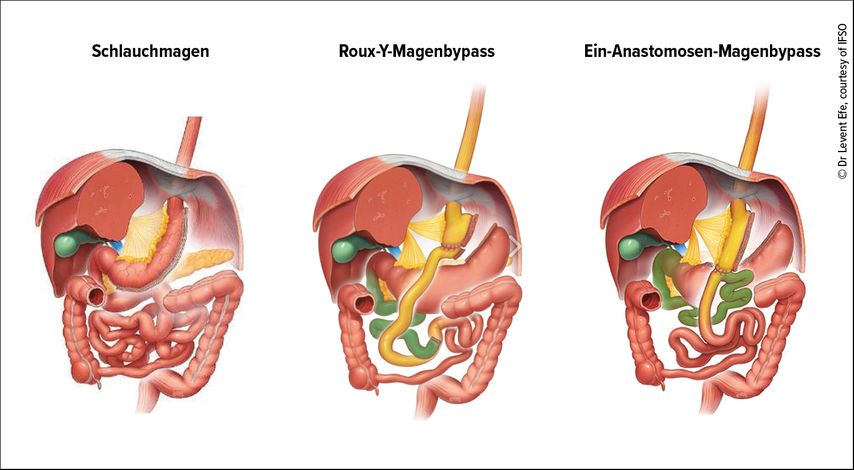

In den von der International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) durchgeführten Erhebungen bezüglich der weltweit von 2008 bis 2018 durchgeführten bariatrischen Eingriffe standen zwei Verfahren im Vordergrund: die Sleeve-Gastrektomie und der Roux-Y-Magenbypass (Abb. 1).

Trotz der Tatsache, dass im Laufe der letzten 10 Jahre mehrere Millionen bariatrische Eingriffe weltweit erfolgt sind, ist die Wirkungsweise der Eingriffe noch immer nicht restlos geklärt. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass es durch die Reduktion des Magenvolumens und die Exklusion von Dünndarmabschnitten aus der Nahrungspassage zu vielfältigen Änderungen der Sekretion von enteralen Hormonen und in weiterer Folge des intermediären Stoffwechsels kommt. Dadurch („gut-brain mechanisms“) tritt eine Änderung in der neuroendokrinen Regulation des Appetits im zentralen Nervensystem auf. Von einigen Autoren wurde daher die Frage gestellt, ob bariatrische Eingriffe nicht überwiegend zentral wirken („Is bariatric surgery brain surgery?“).

In der modernen individualisierten Therapie („precision medicine“) werden Patient*innen anhand ihrer genetischen, phänotypischen und psychosozialen Eigenschaften klassifiziert und entsprechend behandelt. Diese Methodik, die heute vor allem bei onkologischen Erkrankungen zum Einsatz kommt, könnte in Zukunft auch in der Adipositastherapie große Bedeutung erlangen.

Einigkeit besteht über die Ziele bariatrischer Eingriffe: Das Ziel von Adipositasoperationen besteht darin, die Begleitmorbidität des Übergewichts signifikant zu senken und die Lebensqualität von operierten Patient*innen zu erhöhen.

Was erwarten Medizin und Chirurgie vom bariatrischen Eingriff?

Die wichtigste Erwartung ist die einer großen Sicherheit bariatrischer Eingriffe. Es ist aus Sicht der Medizin von größter Bedeutung, dass die Rate von schwerwiegenden postoperativen und Langzeitkomplikationen möglichst gering ist. Glücklicherweise konnten die Risiken der Operationen im Verlauf der letzten 15 Jahre so stark reduziert werden, dass die Eingriffe heute sehr sicher sind. Für die Verfahrenswahl ist die Frage der unterschiedlichen Sicherheit verschiedener Methoden ein relevanter Aspekt. In großen Registerstudien wurde aufgezeigt, dass die Sleeve-Gastrektomie bezüglich der Rate postoperativer Komplikationen und der daraus folgenden Letalität sicherer ist als der Roux-Y-Magenbypass.

Die zweite relevante Erwartung ist die Wirksamkeit. Diese wird durch die erzielte Gewichtsreduktion, die Verbesserung der Adipositas-assoziierten Morbidität und der Lebensqualität sowie die Erhöhung der Lebenserwartung bewertet. In den letzten 10 Jahren wurden die Langzeitdaten von einigen großen Studien publiziert, die einen anhaltenden positiven Effekt bariatrischer Eingriffe auf die Verbesserung der Adipositas-assoziierten Morbidität und eine signifikante Erhöhung der Lebensqualität und der Lebenserwartung aufzeigten.

Was erwarten Patient*innen vom Eingriff?

Die Erwartungen von Patient*innen an bariatrische Operationen sind vielfältig und umfassen persönliche und soziale Aspekte. Patient*innen rechnen mit beträchtlichen Gewichtsreduktionen sowie Verbesserungen des Gesundheitszustandes, des Alltagslebens und ihres Körperbildes. Darüber hinaus erwarten sie einen positiven Effekt auf ihre sozialen Beziehungen durch höhere Anerkennung.

Risikofaktoren für komplizierte Verläufe

Zur Vermeidung komplizierter Verläufe nach bariatrischen Eingriffen ist es wesentlich, Patient*innen präoperativ zu evaluieren und Hochrisikopatient*innen zu erkennen. So kann es gelingen, bei manchen Patient*innen Operationen überhaupt zu vermeiden oder Eingriffe mit geringeren Risiken (Sleeve-Gastrektomie, endoskopische Techniken) zu indizieren.

Zu den wichtigsten Risikofaktoren für Komplikationen zählen ein BMI von 50 oder höher, ein Alter über 50, das männliche Geschlecht oder das Vorliegen von Diabetes, Schlafapnoe oder Eiweißmangel. Durch den Einsatz von Scores lässt sich der Gesundheitszustand der Patient*innen gut beurteilen und das individuelle Risiko berechnen.

Vorgehen bei speziellen Vorerkrankungen

Diabetes mellitus

Etwa ein Drittel der Patient*innen, die einen bariatrischen Eingriff durchführen lassen, weist eine pathologische Glukosetoleranz oder einen manifesten Typ-2-Diabetes auf. In der STAMPEDE-Studie wurden die Effekte von Sleeve-Gastrektomie und Roux-Y-Magenbypass im Vergleich zur konservativen Therapie untersucht. Dabei zeigte sich im 5-Jahres-Follow-up eine signifikant bessere antidiabetische Wirkung des Roux-Y-Magenbypasses im Vergleich zur Sleeve-Gastrektomie. Zwei weitere Untersuchungen bestätigten diese Ergebnisse.

Gastroösophagealer Reflux

Viele übergewichtige Patient*innen leiden an gastroösophagealem Reflux (GERD). Durch die chirurgisch induzierte Gewichtsreduktion kommt es nach Adipositaseingriffen zu einer Reduktion des Refluxes. Im weiteren Verlauf unterscheiden sich die Verfahren bezüglich der antirefluxiven Wirkung. Der Roux-Y-Magenbypass führt zu einer anhaltenden Reduktion des Refluxes. Ein-Anastomosentechniken (Ein-Anastomosen-Bypass) und die Sleeve-Gastrektomie können Reflux hervorrufen.

Bei Vorliegen eines GERD wurde in der deutschen S3-Leitlinie empfohlen, „bei Patient*innen mit präoperativ nachgewiesenem symptomatischem und/oder therapierefraktärem GERD die Indikation zum Schlauchmagen kritisch mit den Patient*innen zu besprechen“.

Kontrollierte Studien und Registeranalysen zum Vergleich verschiedener Operationsmethoden

Die verlässlichste Informationsquelle für den Vergleich verschiedener Verfahren sind randomisierte Untersuchungen mit einem möglichst langen Follow-up, zumindest aber fünf Jahre. Da nur wenige randomisierte Studien, die diese Kriterien erfüllen, vorliegen und diese Studien nur geringe Fallzahlen umfassen, sind Kohorten-und Registerstudien mit langem Follow-up hilfreich.

Sleeve-Gastrektomie vs. Roux-Y-Magenbypass

Es liegen zwei randomisierte Studien (SM-BOSS und SLEEVEPASS) vor, deren Ergebnisse in einer rezenten Publikation zusammengefasst wurden. Die Analyse der 5-Jahres-Daten zeigte höhere Gewichtsreduktionen und höhere Raten an Hypertonieremission nach Roux-Y-Magenbypass. In der Bypassgruppe traten postoperativ häufiger Komplikationen auf. Hinsichtlich Diabetesremission und Lebensqualität waren beide Gruppen gleich. Eine retrospektive Kohortenstudie an über 65000 Patienten des US-amerikanischen National Patient-Centered Clinical Research Network (PCORnet) zeigte eine erhöhte Rate postoperativer schwerwiegender Komplikationen nach Magenbypass (5%) im Vergleich zu Sleeve-Operationen (2,6%). Die Gewichtsreduktion 5 Jahre nach Bypass war signifikant höher als nach Sleeve-Gastrektomie.

Roux-Y-Magenbypass vs. Ein-Anastomosen-Magenbypass

Der Ein-Anastomosen-Bypass (EAGB) hat in den letzten Jahren weltweit an Bedeutung gewonnen (Abb.1). Bislang wurde nur eine randomisierte Studie, die Studie YOMEGA, zum Vergleich beider Methoden publiziert. 2 Jahre postoperativ zeigten Patienten der EAGB-Gruppe signifikant höhere Raten einer kompletten Diabetesremission. Die Gewichtsreduktion war bei beiden Methoden gleich groß. Nach EAGB traten signifikant häufiger malabsorptive Komplikationen auf (Durchfall, Fettstühle, Vitaminmangel). Die Lebensqualität beider Gruppen unterschied sich nicht.

Chirurgische Entscheidungsfindung

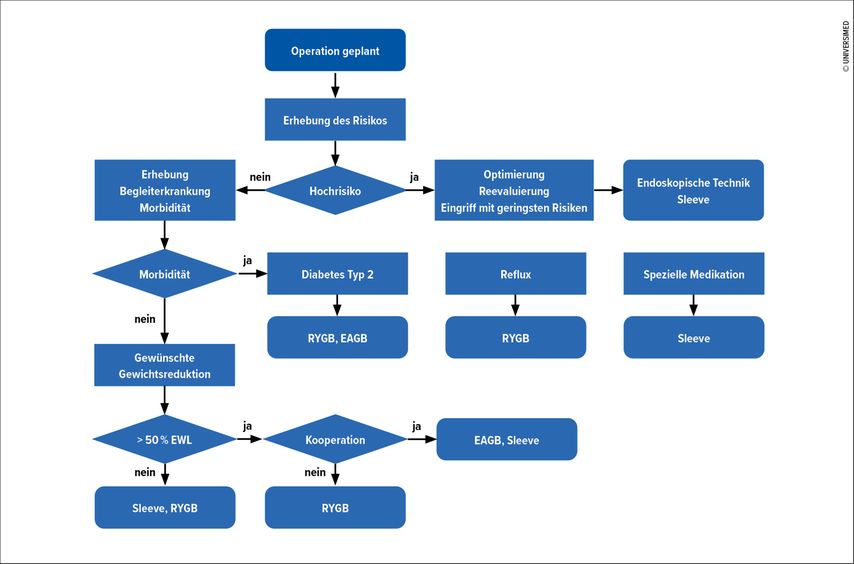

Die chirurgische Entscheidungsfindung (Abb. 2) muss in Anbetracht des Fehlens von evidenzbasierten Empfehlungen individualisiert und gemeinsam mit den Patient*innen erfolgen.

Abb. 2: Algorithmus zur Entscheidungsfindung bei der Wahl des bariatrischen Verfahrens. Abkürzungen: RYGB = Roux-Y-Magenbypass, EAGB = Ein-Anastomosen-Bypass, EWL = extra weight loss (zusätzlicher Gewichtsverlust)

Für einige Adipositas-assoziierte Begleiterkrankungen (Diabetes mellitus, Schlafapnoe und GERD) gibt es ausreichend Daten, um spezielle Operationsmethoden zu bevorzugen. Prinzipiell ist eine möglichst gute und verständliche Darstellung der potenziellen Risiken und möglichen Benefits der verschiedenen Methoden aus Sicht der Patient*innen unbedingt notwendig.

Es ist zu erwarten, dass es in naher Zukunft möglich sein wird, anhand genetischer Risikoscores die Patient*innen zu erkennen, die für eine ausreichende Gewichtsreduktion Eingriffe mit einer malabsorptiven Komponente benötigen. Dies wäre ein erster Schritt in Richtung einer individualisierten bariatrischen Chirurgie.

Persönliches Vorgehen bei der Verfahrenswahl

Praxistipp

Der Einsatz von Scores hilft, den Gesundheitszustand von Patient*innen zu beurteilen und das individuelle Risiko im Zusammenhang mit einem bariatrischen Verfahren zu berechnen.Prinzipiell werden alle Patient*innen über alle Möglichkeiten der Adipositastherapie informiert, mit anschließender Fragestunde und anhand einer Broschüre. Danach erfolgt die metabolische, psychologische und diätologische Abklärung. Beim präoperativen Gespräch, in dem das bariatrische Verfahren gemeinsam festgelegt wird, ist das Vorgehen folgendermaßen:

-

Erhebung von Risikofaktoren zum Ausschluss von Hochrisikopatient*innen. Bei Vorliegen schwerwiegender Risiken Diskussion mit Intensivmediziner*innen und Internist*innen bezüglich weitergehender Abklärung und präoperativer Optimierung. Eventuell Verschiebung des Eingriffs und Wahl weniger aggressiver Methoden (endoskopische Verfahren, Sleeve-Gastrektomie)

-

Erhebung und Berücksichtigung der Adipositas-assoziierten Begleiterkrankungen. Bei Reflux: keine Sleeve-Gastrektomie; bei Diabetes: je nach Schweregrad Sleeve oder Bypass, bei Hyperlipidämie und NASH: Omega-Loop-Bypass; eventuell malabsorptives Verfahren; bei Einnahme von wichtigen Medikamenten mit geringer therapeutischer Breite: eher Sleeve.

-

Gewünschte Gewichtsreduktion. Falls ein zusätzlicher Gewichtverlust (extra weight loss; EWL) von 60 % oder mehr erwünscht: eher Bypass statt Sleeve. Bei BMI > 50: eher Bypass oder „First step“-Sleeve mit späterer Konversion.

-

Malabsorptive Verfahren nur bei schwerwiegenden Lipidstoffwechselstörungen, extrem hohem BMI oder als Zweiteingriff nach Sleeve-Gastrektomie. Bei geringer Bereitschaft zu Kooperation, Substitution und Follow-up kein malabsorptives Verfahren.

Literatur:

bei den Verfassern

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...

Notfall Diabetische Ketoazidose: Leitliniengerechtes Handeln kann Leben retten

Akute Stoffwechselentgleisungen können lebensbedrohlich sein und erfordern eine rasche und leitliniengerechte Diagnostik und Therapie. Pathogenese, Klinik, typische Befunde und die ...

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...