Transition bei CED: Fallbeispiel für einen strukturierten Übergang

Autorinnen:

Priv.-Doz. Dr. Anna-Maria Schneider, PhD1

OÄ Dr. Sonja Heeren2

1 Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde

Universitätsklinikum Salzburg

2 Universitätsklinik für Innere Medizin I

Schwerpunkt Gastroenterologie, Hepatologie und Endoskopie

Universitätsklinikum Salzburg

E-Mail: an.schneider@salk.at

E-Mail: s.heeren@salk.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Transition bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen stellt eine wichtige Brücke zwischen Jugendlichen und Erwachsenen dar und birgt einige Herausforderungen. Am Universitätsklinikum Salzburg gewährleistet ein strukturiertes Transitions-Modell die optimierte Betreuung der Patient:innen.

Keypoints

-

Die Transition erfordert Struktur, Empathie und Verständnis für die Lebensphase junger Erwachsener.

-

Daher wurde am Universitätsklinikum Salzburg ein strukturiertes Transitions-Modell etabliert.

-

Ein Patientenabend stärkt zudem die Gesundheitskompetenz und den Peer-Austausch junger Patient:innen.

Einleitung

Rund ein Viertel aller Patient:innen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) erkrankt vor dem 20. Lebensjahr. Der Übergang von der pädiatrischen in die internistische Betreuung – die sogenannte Transition – ist eine sensible Phase, in der medizinische, emotionale und organisatorische Aspekte ineinandergreifen. Ziel ist ein nahtloser Übergang ohne Verlust an Behandlungsqualität oder Adhärenz.

Während die Kindermedizin familienfokussiert arbeitet, ist die Erwachsenenmedizin patientenzentriert ausgerichtet. Junge Erwachsene übernehmen zunehmend Verantwortung, die Visiten sind kürzer, und vormals integrierte Disziplinen wie Psychologie, Ernährung oder Sozialarbeit müssen selbstständig organisiert werden. Auch die Schwerpunkte unterscheiden sich: In der Pädiatrie steht das Schmerzmanagement, in der Erwachsenenmedizin die Optimierung der Inflammation im Fokus – was häufigere oder invasivere Untersuchungen nach sich ziehen kann.

Fallbeispiel: Tobias’ Weg in die Erwachsenenmedizin

Tobias, geboren 2007, erhielt mit 16 Jahren die Diagnose einer schweren Colitis ulcerosa. Trotz Therapie mit Vedolizumab, Infliximab und schließlich Upadacitinib konnte keine stabile Remission erzielt werden. Mit 18 Jahren wurde die Transition gemeinsam mit Eltern, Pädiaterin und internistischer CED-Ambulanz vorbereitet. Schrittweise übernahm Tobias Verantwortung – vom Symptomtagebuch bis zur eigenständigen Rezeptverwaltung. Fünf Monate nachdem Wechsel berichtet er über stabile Calprotectinwerte, hohe Lebensqualität und zunehmende Selbstständigkeit.

Therapeutische und organisa-torische Herausforderungen

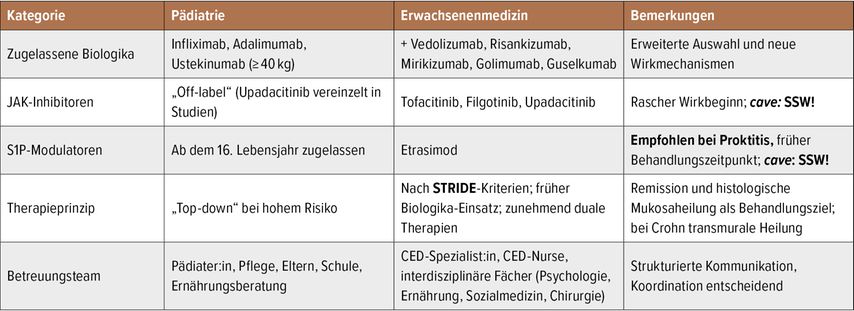

Die Therapielandschaft der CED hat sich in den letzten Jahren stark erweitert (Tab.1). Für Kinder und Jugendliche sind Infliximab, Adalimumab und seit 2025 auch Ustekinumab (ab 40kg) zugelassen. Viele neuere Substanzen – etwa Integrin-Antagonisten, JAK-Inhibitoren oder S1P-Modulatoren – stehen nur Erwachsenen zur Verfügung. Parallel spielen Ernährung, Impfstatus, Vitamin-D-Status und Knochengesundheit eine wichtige Rolle, ebenso einfache Regime zur Sicherung der Adhärenz. Auch die Erwachsenenmedizin steht vor besonderen Herausforderungen: Die Ausreifung des präfrontalen Cortex – zuständig für Organisation, Impulskontrolle und Aufmerksamkeit – ist erst mit etwa 25 Jahren abgeschlossen. Junge Erwachsene benötigen weiterhin Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben, Entscheidungsprozessen und beim Aufbau von Selbstkompetenz. Ebenso entscheidend ist die Anpassung der Kommunikation an die Generation Z – kurze, klare Informationen und Offenheit für digitale Medien fördern Akzeptanz und Adhärenz.

Das Salzburger Modell der Transition

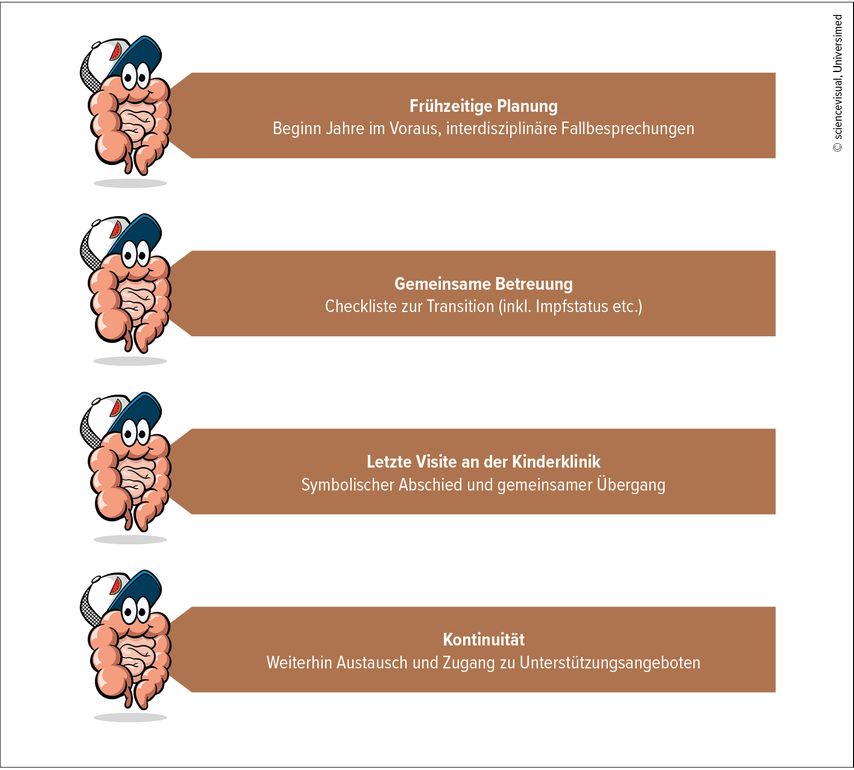

Am Universitätsklinikum Salzburg wurde ein strukturiertes Transitions-Modell etabliert (Abb.1). Bereits Jahre vor der geplanten Übergabe werden komplexe Fälle interdisziplinär im CED-Board besprochen. Der eigentliche Transitions-Termin beinhaltet ein gemeinsames Gespräch an der Kinderklinik mit anschließendem symbolischem „Übergangsspaziergang“ zur 1.Medizinischen Abteilung. Der Kontakt zur Pädiatrie bleibt über die CED-Ambulanz erhalten; das multiprofessionelle Team begleitet weiter. Mit dem Patientenabend „Mit Schirm, Darm und Melone“ mit dem Maskottchen Tino (Instagram: @schirmdarmundmelone) wurde zudem ein Format geschaffen, das Gesundheitskompetenz und Peer-Austausch junger Patient:innen stärkt.

Fazit

Die Transition ist mehr als ein formaler Wechsel – sie ist ein kontinuierlicher Prozess, der Struktur, Empathie und Verständnis für die Lebensphase junger Erwachsener erfordert. Nur durch enge Zusammenarbeit zwischen Pädiatrie, Innerer Medizin und Patient:innen kann der Übergang gelingen – als echte Brücke zwischen Jugendlichen und Erwachsenen.

Literatur:

bei den Verfasserinnen

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues aus der Gastroenterologie

Nicht jede Alkoholisierung ist auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Beim sogenannten Eigenbrauer-Syndrom kommt es infolge pathologischer Auffälligkeiten des Darmmikrobioms zur endogenen ...

Zöliakie: Stand der Entwicklungpharmakologischer Therapieoptionen

Viele Patienten mit Zöliakie haben trotz glutenfreier Diät weiterhin Beschwerden. Zurzeit befinden sich einige innovative therapeutische Ansätze in Entwicklung: u.a. ein Inhibitor der ...

Das kardiovaskuläre Risiko von IBD-Patienten

Eine aktive IBD erhöht das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, während bestehende kardiovaskuläre Probleme die Wahl der Medikation erschweren. Das Ziel ist es, die richtige Balance ...