InRange-Studie belegt die Bedeutung der Time in Range als wesentlichen Faktor

Bericht:

Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

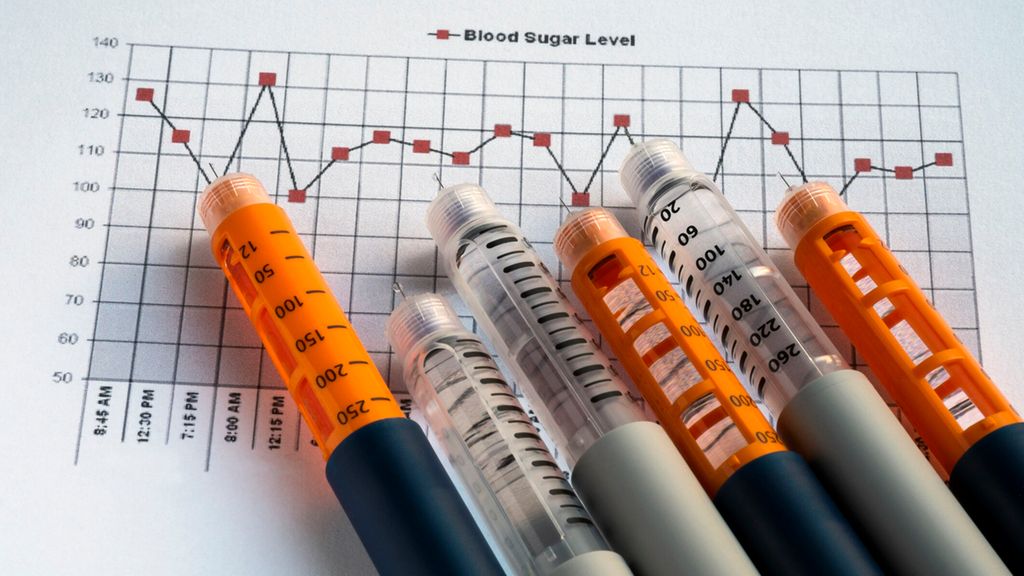

In einer randomisierten Studie bei Menschen mit Typ-1-Diabetes und verblindetem kontinuierlichem Glukosemonitoring (CGM) zeigten sich im Hinblick auf die Time in Range sowie weitere untersuchte sekundäre und tertiäre Endpunkte keine relevanten Unterschiede zwischen den beiden basalen Insulinanaloga der zweiten Generation Insulin glargin U300 und Insulin degludec U100.1,2

Frühe Intensivierung der Therapie ist bei Patienten mit Typ-1-Diabetes (T1D) mit einer Reduktion mikro- und makrovaskulärer Komplikationen assoziiert,3 so Prof. Dr. Tadej Battelino vom Universitäts-Kinderspital Ljubljana. Allerdings gibt es bei vielen relevanten Fragen in Bezug auf die Evidenz noch Verbesserungsbedarf. So weiß man, dass die basalen Insulinanaloga der zweiten Generation Insulin glargin U300 (Gla-300) und Insulin degludec U100 (IDeg-100) stabiler sind und aufgrund der verbesserten pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Profile ein geringeres Hypoglykämierisiko aufweisen als ältere Analoga.4,5 Bislang gab es jedoch nur wenige direkte Vergleichsdaten und keine randomisierten, kontrollierten Studien auf Basis kontinuierlicher Glukosemessung mit der Zeit im Zielbereich (Time in Range; TIR) von 70–180mg/dl als primärem Endpunkt. Solche Studien würden jedoch benötigt, so Battelino, da sich CGM im Vergleich zur konventionellen Blutzuckermessung mit besserer glykämischer Kontrolle assoziiert ist6 und die Standardmessung im Vergleich zu CGM sowohl Hypo- als auch Hyperglykämien unterschätzt.7

Alle Studienziele ereicht

Diese Evidenzlücke wurde nun mit der randomisierten, kontrollierten InRange-Studie geschlossen, die über 12 Wochen Gla-300 und IDeg-100 in einem Kollektiv erwachsener Patienten mit T1D verglich. Primärer Endpunkt war die Nichtunterlegenheit von Gla-300 im Vergleich zu IDeg-100 im Hinblick auf die TIR, sekundärer Endpunkt die Glukosevariabilität, beides gemessen mittels verblindeten CGM. Ein weiterer Endpunkt war das HbA1c.

Die Studienpatienten wurden von anderen Basalinsulinen randomisiert auf Gla-300 oder IDeg-100 umgestellt und titrierten ihre Dosis selbst so, dass ihre Nüchternglukose zwischen 70 und 100mg/dl lag. Nach der Titration erfolgte über 20 Wochen die verblindete CGM-Überwachung. Die Studie erreichte sowohl ihren primären als auch ihren sekundären Endpunkt – die Nichtunterlegenheit von Gla-300 gegenüber IDeg-100. In beiden Gruppen unterschied sich die TIR nicht signifikant, ebenso war dies auch hinsichtlich der Glukosevariabilität der Fall. In beiden Gruppen wurden substanzielle Reduktionen des HbA1c von mehr als einem halben Prozent innerhalb von 12 Wochen beobachtet. Auch in dieser Hinsicht unterschieden sich die beiden Behandlungsarme nicht signifikant voneinander.

Verblindetes CGM führt zu relevanten Erkenntissen

Die beiden Behandlungsarme unterschieden sich nicht im Hinblick auf das Hypoglykämierisiko zu irgendeiner Tages- oder Nachtzeit. Dabei lieferte die Studie allerdings einen interessanten Befund: Das verblindete CGM offenbarte drei- bis fünfmal mehr Hypoglykämien als die von den Patienten durchgeführte Selbstmessung. Daraus könne man, so Battelino, schließen, dass CGM die einzige Methode ist, um tatsächlich einen Überblick über die Hypoglykämien eines Patienten zu bekommen.

In einer weiteren Präsentation wurden die Ergebnisse hinsichtlich tertiärer und exploratorischer Endpunkte der InRange- Studie vorgestellt.2 Diese zeigen unter anderem, dass sich die beiden Gruppen auch im Hinblick auf den „glucose management indicator“ (das auf Basis der CGM-Daten geschätzte HbA1c) nicht signifikant voneinander unterschieden. Der „glucose management indicator“ entsprach beinahe exakt dem gemessenen HbA1c und lag bei 7,5 bzw. 7,3. Auch hinsichtlich der verschiedenen Sicherheitsendpunkte traten keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Insulinen auf.

Fazit

Die InRange-Studie unterstreicht damit die Relevanz der Time in Range und beweist die Wirksamkeit und Stabilität von Insulin glargin U300 auch bei Menschen mit Typ-1-Diabetes.

Literatur:

1 Battelino T et al.: Comparison of the basal insulin analogues Gla-300 and IDeg 100 using continuous glucose monitoring in people with type 1 diabetes: the InRange randomised controlled trial. Presented at EASD 2022, Abstract 247 2 Bergenstal R et al.: Tertiary CGM endpoints comparing second-generation basal insulin analogues glargine 300U/mL and degludec 100U/mL in people with type 1 diabetes: inrange randomised controlled trial. Presented at EASD 2022, Abstract 635 3 Lachin JM et al.: Diabetes Care 2021; 44(10): 2225-30 4 Heise T et al.: Expert Opin Drug Metab Toxicol 2015; 11(8): 1193-201 5 Becker RH et al.: Diabetes Care 2015; 38(4): 637-43 6 Beck RW et al.: JAMA 2017; 317(4): 371-8 7 Mangrola D et al.: Endocr Pract 2018; 24(1): 47-52

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...

Notfall Diabetische Ketoazidose: Leitliniengerechtes Handeln kann Leben retten

Akute Stoffwechselentgleisungen können lebensbedrohlich sein und erfordern eine rasche und leitliniengerechte Diagnostik und Therapie. Pathogenese, Klinik, typische Befunde und die ...

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...