Empagliflozin kann die Chancen auf eine Verbesserung der Nierenfunktion erhöhen

Bericht: Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

SGLT2-Inhibitoren zeigen unabhängig von der blutzuckersenkenden Wirkung auch protektive Effekte auf Herz und Nieren. So ergab eine auf dem EASD präsentierte Auswertung der Studie EMPA-REG Outcome, dass Empagliflozin nicht nur das Risiko für eine Verschlechterung der Nierenfunktion signifikant reduziert, sondern auch die Chance auf eine Verbesserung der Nierenfunktion um mehr als 50% erhöht.

Verbesserung der Nierenfunktion

Eine häufige und gefürchtete Komplikation des Typ-2-Diabetes (T2D) ist die chronische Nierenerkrankung (CKD) mit einer progredienten Abnahme der glomerulären Filtrationsrate, welche zu einem Nierenversagen und einer Dialysepflichtigkeit führen kann. Assoziiert mit einer CKD ist auch eine Erhöhung des kardiovaskulären Risikos und der Mortalität. Gut belegt für SGLT2-Inhibitoren ist eine Reduktion des Progressionsrisikos bei Patienten mit CKD.Eine aktuelle Metaanalyse zeigt eine signifikante Reduktion des renalen Risikos um rund 40%.1 Dies trifft auch für Patienten ohne Diabetes zu, wie Prof. Silvio Inzucchi von der Yale School of Medicine ausführt. Das individuelle Risiko eines Patienten kann mit der „Heat Map“ der internationalen Nephrologen-Vereinigung KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) abgeschätzt werden. Die relevanten Parameter sind die Albuminurie und die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR), woraus sich die Risikogruppen niedrig, moderat, hoch und sehr hoch ableiten.

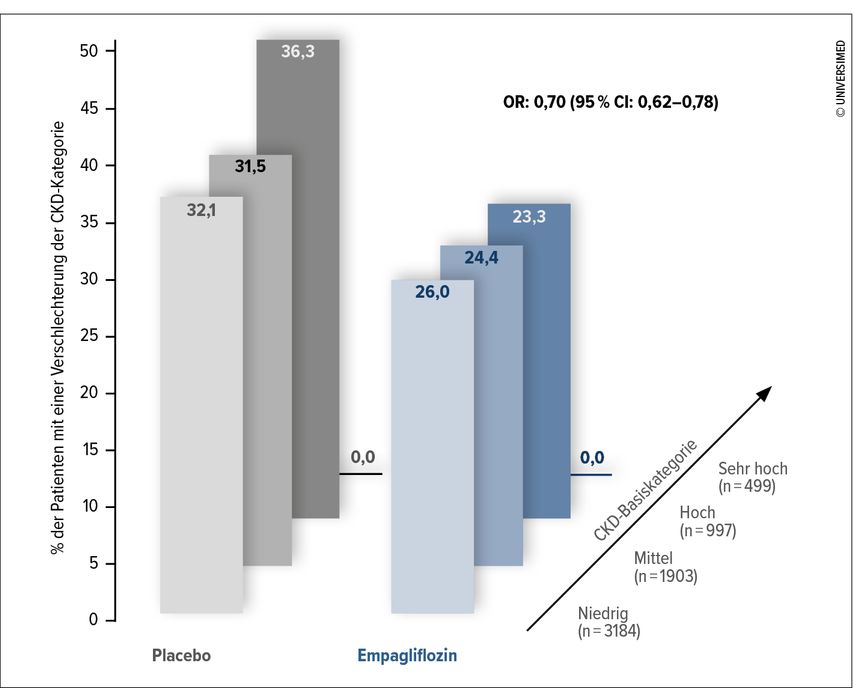

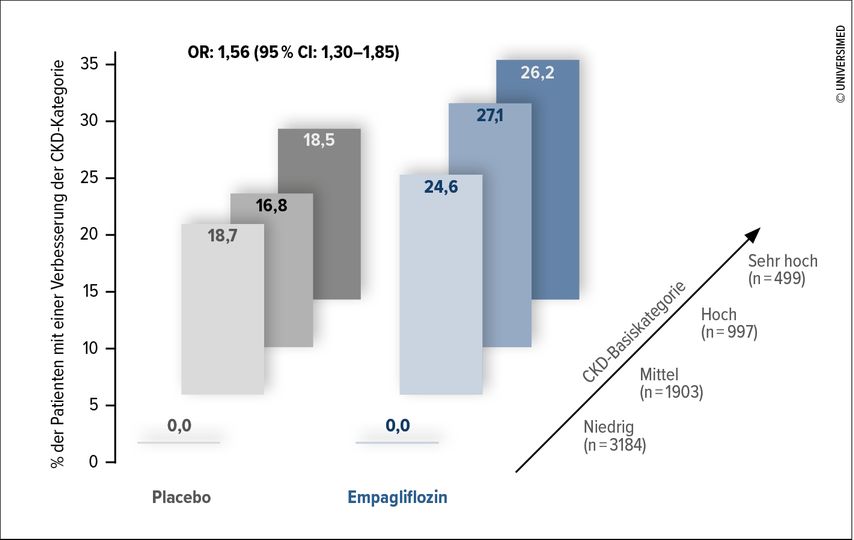

Eine aktuelle Analyse der Studie EMPA-REG Outcome zeigt, dass die Behandlung mit Empagliflozin nicht nur das Risiko des Patienten, aus einer KDIGO-Risikogruppen in eine ungünstigere abzusteigen, verringert, sondern auch die Chancen verbessert, in eine günstigere Risikogruppe aufzusteigen. In EMPA-REG Outcome wurden 7200 Patienten mit T2D und kardiovaskulärer Erkrankung über drei Jahre randomisiert mit Empagliflozin oder Placebo behandelt. Für die aktuelle Analyse wurden die Einstufungen nach KDIGO zu Beginn der Studie und bei der letzten Visite verglichen. Dabei zeigte sich, dass die Patienten in der Empagliflozin-Gruppe ein um 30% geringeres Risiko als die Placebopatienten hatten, in eine ungünstigere Risikogruppe abzusteigen (Abb. 1). Die Chancen, in eine Gruppe mit geringerem Risiko aufzusteigen, waren unter Empagliflozin sogar um 56% besser (Abb. 2). Von den Patienten mit moderatem, hohem und sehr hohem Risiko wurden nach drei Jahren Behandlung mit Empagliflozin 24,6%, 27,1% und 26,2% in eine bessere Risikogruppe eingestuft.2

Verbesserung bei subklinisch geschädigtem Herzen

Während in EMPA-REG Outcome das primäre Studienziel war, bei Patienten mit T2D und kardiovaskulärer Vorerkrankung die Wirkung von Empagliflozin auf das kardiovaskuläre Risiko zu bestimmen, wird in der Phase-III-Studie EMPA-HEART untersucht, wie sich eine Behandlung mit Empagliflozin bei Patienten mit T2D auf die kardiopulmonale Fitness und die Kontraktilität des Myokards auswirkt.Als aktive Vergleichssubstanz diente Sitagliptin, das eine mit Empagliflozin vergleichbare blutzuckersenkende Wirkung, jedoch keine kardioprotektive Wirkung aufweist. Nach drei und nach sechs Monaten zeigte sich zwar kein Effekt auf die beiden Endpunkte, eine Subgruppenanalyse der Patienten mit auffälligem Global Longitudinal Strain (GLS) – ein Maß für die linksventrikuläreFunktion – ergab jedoch eine signifikante Verbesserung dieses Parameters sowohl nach drei als auch nach sechs Monaten unter Empagliflozin, nicht aber unter Sitagliptin. Dabei wurden unter Empagliflozinannähernd normale Werte erreicht. Diese Ergebnisse könnten darauf hinweisen, dass Empagliflozin bei Patienten mit subklinischer systolischer Dysfunktion die linksventrikuläre Kontraktilität verbessert, auch wenn die Kriterien für eine Herzinsuffizienz noch nicht erfüllt sind.3

Literatur:

1 McGuire DK et al.: JAMA Cardiol 2021; 6(2): 148-58 2 Inzucchi SE et al.: Shifts in KDIGO CKD risk groups with empagliflozin: reno-protection from SGLT2 inhibition across the spectrum of risk. Presented at EASD 2022, Abstract 88 3 Nesti L et al.: Effect of empagliflozin on left ventricular contractility and peak oxygen uptake in subjects with type 2 diabetes without heart disease: results of the EMPA-HEART trial. Presented at EASD 2022, Abstract 249

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...

Notfall Diabetische Ketoazidose: Leitliniengerechtes Handeln kann Leben retten

Akute Stoffwechselentgleisungen können lebensbedrohlich sein und erfordern eine rasche und leitliniengerechte Diagnostik und Therapie. Pathogenese, Klinik, typische Befunde und die ...

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...