Neue therapeutische Gesichtspunkte bei der diabetischer Nierenerkrankung

Autor:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Marcus Säemann

6. Medizinische Abteilung mit Nephrologie & Dialyse

Klinik Ottakring, Wien

E-Mail: saemannmarcus@gmail.com

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

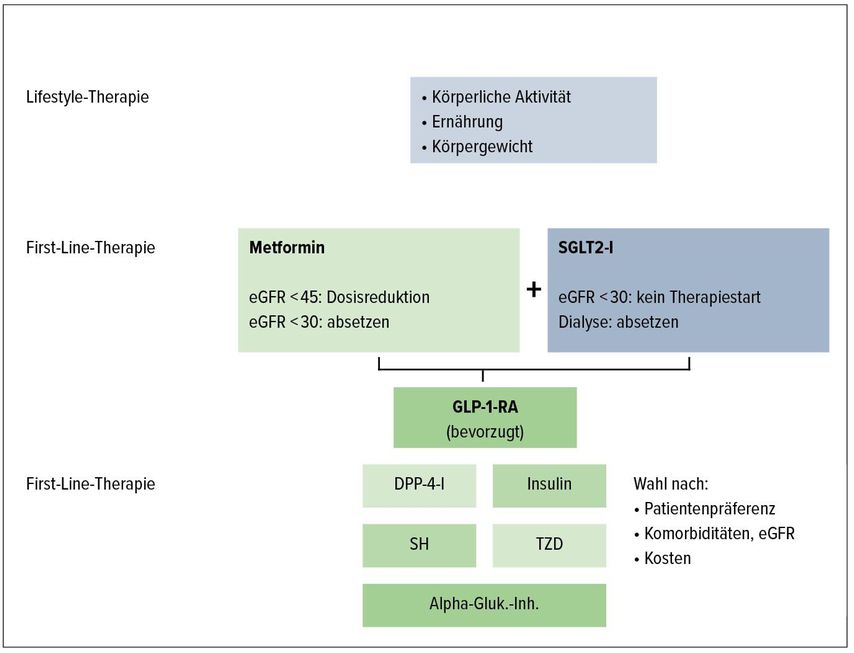

Mit Oktober 2020 sind die neuen Empfehlungen zur Behandlung einer manifesten diabetischen Nierenerkrankung (DKD) bei Typ-2-Diabetes publiziert worden.1 Diese Empfehlungen sind aufgrund der vielen positiven Studien hauptsächlich durch die eindeutig signifikanten Effekte der SGLT-2-Inhibitoren (SGLT2-I) auf renale und kardiale Endpunkte bei Patienten mit Typ-2-Diabetes entstanden.

Keypoints

-

Die KDIGO-Leitlinien heben den Wert des Eigenengagements des Patienten hervor („shared decision making“).

-

Die Therapie mit einem ACE-Hemmer oder Sartan vor allem bei albuminurischer CKD wird als gleichwertig beurteilt.

-

Zu glykämischen Zielen wird ein individuelles Vorgehen nach Patientenpräferenz, CKD-Schweregrad, Hypoglykämie-Neigung und Wahl der antidiabetischen Therapie vorgeschlagen.

-

Für SGLT2-I bis zu einer GFR von 30ml/min besteht eine Level-1A-Empfehlung, wobei diese bei CKD-Progression bis zur Dialysepflicht beibehalten werden sollen.

-

1. Wahl der antidiabetischen Medikation bis zur GFR von 30ml/min ist Metformin, wobei bei gleichzeitiger Anwendung von SGLT2-I der Effekt von Metformin auf renale und kardiovaskuläre Endpunkte vernachlässigbar sein dürfte.

-

Als weitere antidiabetische Therapie empfiehlt die KDIGO GLP-1-Rezeptoragonisten, die ihre Effekte bei CKD-Patienten bis zu einer GFR von 15ml/min vermitteln können.

Aktuelle Entwicklungen zu SGLT2-I

Zeitgleich mit diesen Empfehlungen sind die Ergebnisse der DAPA-CKD-Studie vorgestellt worden, in welcher chronisch niereninsuffiziente (CKD) Patienten ohne Diabetes in gleichem Maße von einer Behandlung mit Dapagliflozin hinsichtlich ihrer kardiorenalen Endpunkte profitiert haben,wobei hier Patienten mit polyzystischer Nierenerkrankung sowie Vaskulitis und Lupus-Nephritis exkludiert worden sind.2

Im Hinblick auf eine chronische Niereninsuffizienz zeigen SGLT2-I folgende Effekte on top zu einer bestehenden RAS-Blockade bei CKD-Patienten vor allem mit Diabetes:

-

Reduktion einer bestehenden Albuminurie,

-

Reduktion der Progression einer chronischen Niereninsuffizienz,

-

Reduktion der Zahl an notwendiger Nierenersatz-Pflicht (Dialyse, Transplantation) sowie

renalem Tod

Darüber hinaus zeigen sich in den meisten Studien weniger häufig akute Nierenversagen unter einer Therapie mit SGLT2-I. Da sowohl Diabetes als auch CKD eng mit einem gesteigerten Risiko für eine Herzinsuffizienz verknüpft sind, ist die Fähigkeit der SGLT2-I auch Herzinsuffizienz-Endpunkte positiv zu beeinflussen, ebenso ein wichtiger therapeutischer Benefit zusätzlich zu ihrem nephroprotektivem Potential.

KDIGO-Guidelines: Diskusion der Empfehlungen und deren therapeutische Konsequenzen

Im Folgenden werden die Details zu den KDIGO-Guidelines (KDIGO; Kidney Disease: Improving Global Outcomes) und den daraus entspringenden therapeutischen Konsequenzen diskutiert. KDIGO hat neben den auf der GRADE basierenden Methode mit Evidenzgraden allgemeine therapeutische Empfehlungen gemacht sowie auch eigene sog. Practice Points geschaffen, die auch auf limitierter Evidenz beruhen können und somit auch als Expertenmeinungen anzusehen sind (entspricht Evidenzgrad 2D).

Neben einem umfassen multidisziplinärem Ansatz zur Behandlung diabetischer CKD-Patienten, welcher vor allem auch Wert auf das Eigenengagement des Patienten legt (Shared Decision Making), wird gleichwertig eine Therapie mit einem ACE-Hemmer oder Sartan vor allem bei albuminurischer CKD empfohlen (Level 1B). Interessanterweise erfolgt durch KDIGO kein Verbot einer dualen RAS-Blockade, obwohl dies der Studienlage entsprechend hätte erfolgen müssen (z.B. Studienabbruch wegen klarem Gefahrensignal aufgrund von vermehrtem akuten Nierenversagen und Hyperkaliämie durch gleichzeitige Behandlung mit Sartan und ACE-Hemmer.3

Leider wurden auch keine konkreten Blutdruckziele empfohlen, was hoffentlich in den bald antizipierten KDIGO-Blutdruckempfehlungen geschehen wird.

Nach Erscheinen der Empfehlungen wurden positive Daten zur selektiven Aldosteron-Blockade mit Finerenon bei diabetischen CKD-Patienten publiziert, die deshalb noch keine Berücksichtigung fanden,4 wobei schon seit längerem bekannt ist, dass eine Therapie mit Spironolacton selbst in der Lage ist anti-albuminurische Effekt zu entfalten sowie eine Senkung des intraglomerulären Drucks im Sinne einer Progressionshemmung herbeizuführen. Mit Sicherheit werden in den wenigen kommenden Jahren weitere Empfehlungen zu Einsatz der Aldosteron-Blockade bei DKD erfolgen.

Mit nur schwachem Evidenzgrad (2C) werden eine proteinrestriktive (<0,8g/kgKG) sowie salzarme Ernährung (<2g Natrium/Tag) für diabetische CKD vorgeschlagen, welcher viele Nephrologen einschließlich der Autor diesen Zeilen nicht folgen können.

Hinsichtlich der glykämischen Ziele hat KDIGO ein individuelles Vorgehen vorgeschlagen, welches Patientenpräferenz, CKD-Schweregrad, Hypoglykämie-Neigung sowie die Wahl der antidiabetischen Therapie vorgeschlagen.

Als einzige Level-1A-Empfehlung durch KDIGO wird der Einsatz eines SGLT2-I bis zu einer GFR von 30ml/min vorgeschlagen. Sollte der SGLT2-I vorher begonnen worden sein, so kann, wie in den pivotalen Studien gehandhabt, der SGLT2-I bei voranschreitender CKD-Progression bis zur Dialysepflicht beibehalten werden. Ausgenommen von diesen Empfehlungen sind aufgrund der schwachen Datenlage Patienten nach Nierentransplantation. Mittlerweile sind post-hoc Analysen aus größeren Studien wie z.B. CREDENCE erschienen, welche zeigen, dass selbst bei Initiierung eines SGLT2-I bei einer durchschnittlichen GFR von 25ml/min immer noch ein renaler Benefit erzielt werden kann. Zu dieser wichtigen Thematik werden sicherlich in naher Zukunft noch weitere prospektive Studien erscheinen, um dieser speziellen Patientengruppe (>CKD 3b/4) helfen zu können und um die bereits ermutigenden Daten weiter zu untermauern.

Da SGLT2-I zwar bei Nierengesunden auch das HbA1c senken, dieser Effekt jedoch bei fortschreitender Niereninsuffizienz allmählich verloren geht, sind SGLT2-I vor allem als nephro- und kardioprotektive Substanzklasse für CKD-Patienten mit und ohne Diabetes anzusehen.

Als antidiabetische Medikation der ersten Wahl hat KDIGO bis zu einer GFR von 30 ml/min Metformin empfohlen. Dies ist durchaus bemerkenswert, da es bei CKD Patienten keine robusten Hinweise für eine günstige Beeinflussung harter Endpunkte gibt. Vielmehr scheint bei gleichzeitiger Anwendung von SGLT2-I der Effekt von Metformin auf renale und kardiovaskuläre Endpunkte vernachlässigbar zu sein.5

Als erste weitere antidiabetische Therapie erfolgt aufgrund der günstigen kardiovaskulären Ergebnisse zusammen mit seiner blutzucker-senkenden Effektivität und signifikanten Gewichtsabnahme die Klasse der GLP-1-Rezeptoragonisten, welche ihre Effekte auch bei CKD-Patienten bis zu einer GFR von 15ml/min vermitteln können.

Die Gesamtheit dieser Empfehlungen ist übersichtlich gestaltet und relativ einfach in die klinische Praxis zu übersetzen, zudem gehen die Empfehlungen auf eine Vielzahl von praktischen Details zu Praxis und Dosierung ein (Abb. 1).

Fazit

PraXiStiPP

Die rasche und konsequente Umsetzung der KDIGO-Empfehlungen verspricht einen signifikanten Vorteil für die Herz- und Nierengesundheit betroffener Patienten wie auch für deren Gesamtüberleben.Zusammenfassend wurde durch KDIGO aufgrund der überwältigenden Datenlage zu neuen Medikamenten zur Therapie von Patienten, die an Diabetes und CKD leiden, ein exzellentes Dokument geschaffen, welches auch eine Vielzahl an praktischen Empfehlungen für die tägliche klinische Praxis beinhaltet. Link zu den Guidelines: https://kdigo.org/guidelines/diabetes-ckd

Literatur:

1 Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group: KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. Kidney Int 2020; 98(4S): S1-S115 2Heerspink HJL et al.: Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med 2020; 383(15): 1436-46 3 Fried LF et al.: Combined angiotensin inhibition for the treatment of diabetic nephropathy. N Engl J Med 2013; 369(20): 1892-903 4 Bakris GL et al.: Effect of finerenone on chronic kidney disease outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med 2020; 383(23): 2219-29 5 Neuen BL et al.: Sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors with and without metformin: a meta-analysis of cardiovascular, kidney and mortality outcomes. Diabetes Obes Metab 2021; 23(2): 382-90

Das könnte Sie auch interessieren:

Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich

Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...

Notfall Diabetische Ketoazidose: Leitliniengerechtes Handeln kann Leben retten

Akute Stoffwechselentgleisungen können lebensbedrohlich sein und erfordern eine rasche und leitliniengerechte Diagnostik und Therapie. Pathogenese, Klinik, typische Befunde und die ...

Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?

Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...