Monitoring chronischer Wunden durch künstliche Intelligenz

Autor:innen:

Dr. Tassilo Dege

Prof. Dr. Astrid Schmieder

Klinik und Poliklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie

Uniklinikum Würzburg

E-Mail: dege_t@ukw.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Chronische Wunden betreffen Millionen von Patienten – Tendenz steigend. Gleichzeitig fehlt es oft an spezialisierten Wundzentren oder geschultem Personal. Mobile Anwendungen und der Einsatz künstlicher Intelligenz können hier Abhilfe schaffen.

Keypoints

-

Die einheitliche Vermessung und Bestimmung von Wundflächen gestaltet sich aufgrund fehlender Standardisierung problematisch.

-

KI-gestützte Bildanalyse verbessert die Dokumentation, erleichtert die Verlaufskontrolle und kann Klinikaufenthalte vermeiden.

-

Patientenzentrierte Apps bei chronischen Erkrankungen können Selbstmanagement und Kontinuität der Versorgung fördern.

Besonders in der Langzeitversorgung von chronischen Wunden ist eine lückenlose Dokumentation essenziell – im Alltag allerdings oft aufgrund der zeitlichen Rahmenbedingungen nur erschwert umsetzbar. Auch bei der Art der Vermessung herrscht Uneinigkeit. Eine Messung kann sowohl durch Bestimmung der Wundfläche als auch durch Bestimmung der Länge und Breite (sowie gegebenenfalls Tiefe) erfolgen. Bestrebungen nach Standardisierung werden in der Praxis leider nicht flächendeckend beachtet. Der Einsatz unterschiedlicher Methoden birgt die Gefahr, die Wundgröße zu unter- bzw. zu überschätzen. Daher wurden in den letzten Jahren zahlreiche kommerzielle Lösungen entwickelt, um Wundflächen objektiv mithilfe von mobilen Handy-Apps oder speziellen Kameras zu vermessen.

Beispiele hierfür sind imito (CH), Swift Medical (CAN) und CARE4WOUNDS (SPG) als etablierte mobile Anwendungen zur Wunddokumentation und -vermessung. Zielgruppe sind hierbei professionelle Anwender (Ärzte, Pfleger, Wundexperten). Während imito durch seine klinische Praxistauglichkeit, hohe Messgenauigkeit dank Marker-basierter Vermessung sowie nahtlose Integration in bestehende Kliniksysteme überzeugt und bereits in vielen Krankenhäusern der DACH-Region eingesetzt wird, setzt Swift Medical auf durch künstliche Intelligenz (KI) gestützte, markerlose Analyse mit Fokus auf Flächen- und Farberkennung. CARE4WOUNDS wiederum bietet eine anwenderfreundliche Lösung für Pflegekräfte und ambulante Versorgung mit integrierter Fotodokumentation und einfacher Verlaufskontrolle. Alle drei Apps ermöglichen eine strukturierte, digitale Wundversorgung und verbessern die Kommunikation zwischen medizinischem Personal.

Patientenzentrierte Betreuung

Überraschenderweise gibt es allerdings nur einen sehr geringen Anteil an Patienten-zentrierten Wund-Apps. Dies liegt wahrscheinlich am hohen Durchschnittsalter betroffener Personen und an der damit einhergehenden geringen Technikaffinität. In einer von uns durchgeführten Studie1 konnte nur eine einzige Handy-App sowohl Ärzte wie auch Patienten überzeugen. Die österreichische WUND APP ( https://wundapp.at ) wurde gezielt für Patienten mit chronischen Wunden entwickelt. Die App zielt auf eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen ab, indem sie eine kontinuierliche, durch die Betroffenen selbst durchgeführte Dokumentation mittels Tagebuchfunktion und integrierter Kamera ermöglicht. Dies führt nicht nur zu einer Effizienzsteigerung in der ärztlichen Betreuung, sondern bietet den Nutzern zudem eine wichtige Orientierungshilfe im Umgang mit ihrer chronischen Wunde. Um den Ansatz der Behandler-zentrierten Apps und den der Patienten-zentrierten Apps zu verknüpfen, entwickelten wir am Universitätsklinikum Würzburg gemeinsam mit dem Institut für Informatik II der Universität Würzburg (Prof. Samuel Kounev und Vanessa Borst) eine mobile Anwendung für die Patienten und ein korrespondierendes Dashboard für die behandelnden Ärzte. Die App stärkt das Selbstmanagement, ermöglicht frühe Infektionserkennung und Sichtbarmachung psychischer Belastungen – teils können so auch Klinikaufenthalte vermieden werden.

Technischer Hintergrund

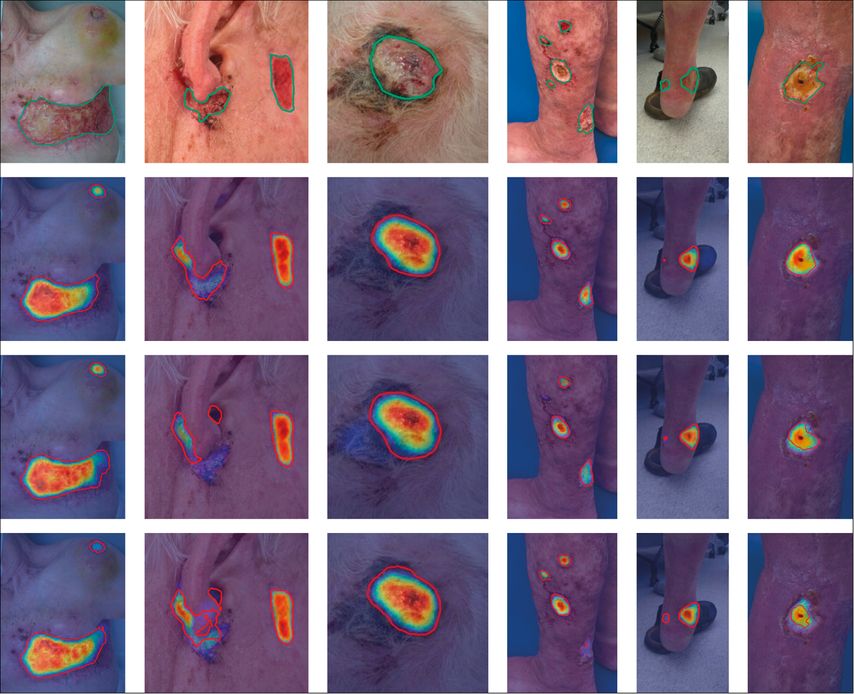

Technisch basiert das System auf einem KI-Modell mit sogenannter „explainable AI“ (XAI), also erklärbarer KI. Zur Visualisierung der Entscheidungsprozesse kommen sogenannte Gradient-weighted Class Activation Maps (Grad-CAMs) zum Einsatz – farbcodierte Wärmebilder, die anzeigen, welche Bildbereiche maßgeblich zur Klassifikation („Welche Art von Wunde liegt vor?“) oder Segmentierung („Wo genau verläuft der Wundrand?“) beigetragen haben. Dadurch wird nachvollziehbar, worauf die KI „blickt“, etwa bei der Erkennung von Wundrändern oder entzündlichen Veränderungen, und die Entscheidung bleibt stets durch medizinisches Fachpersonal überprüfbar (Abb.1). XAI bezeichnet KI-Systeme, deren Entscheidungen für Menschen nachvollziehbar sind und die so die Akzeptanz erhöhen.2 In der App wird die Wundgröße automatisch erkannt und visuell markiert. Unsicherheiten der KI zeigt eine Heatmap an, und die Anwendung verbessert sich kontinuierlich durch neue Fotos – so bleibt die Entscheidung beim medizinischen Fachpersonal, unterstützt durch eine transparente, erklärbare Technologie.

Abb. 1:Verschiedene Fallbeispiele von Wunden dargestellt in mehreren Spalten. In der obersten Zeile sind die Wundränder eingezeichnet, wie sie von medizinischem Fachpersonal manuell markiert wurden (als Referenz für die KI-Auswertung). Darunter sind die Ergebnisse verschiedener KI-Modelle dargestellt. Die farbigen Überlagerungen – sogenannte Grad-CAMs (Wärmebilder) – visualisieren, welche Bildbereiche von der jeweiligen KI zur Entscheidungsfindung herangezogen wurden. Je nach Modell unterscheiden sich Positionierung, Schärfe und Form der erkannten Wundbereiche. Das Verhalten eines KI-Systems wird stark von Architektur und Training beeinflusst

Einsatz bei der Bestimmung von Wundursachen

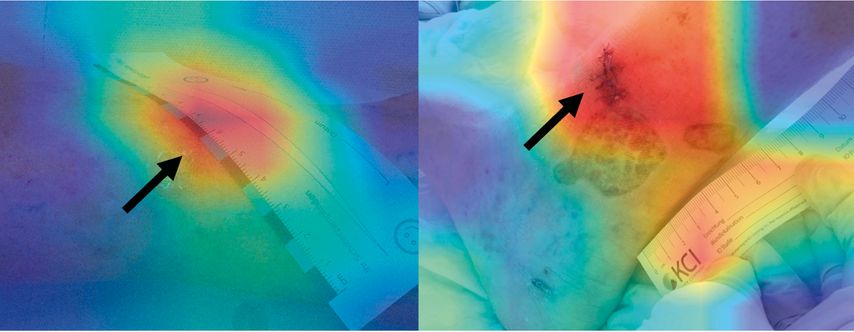

In einem weiteren Projekt wird auch die Unterscheidung von Wundursachen mithilfe von KI erprobt. Insbesondere die Identifizierung von seltenen Wundarten wie dem Pyoderma gangraenosum, Ulcus hypertonicum Martorell oder der Livedovaskulopathie kann zu einer besseren Behandlungsqualität führen und die Krankheitslast der Betroffenen frühzeitig reduzieren sowie Langzeitfolgen minimieren. Nennenswert ist in diesem Kontext die Arbeit von Birkner et al. an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität in Nürnberg.3 Die Arbeitsgruppe zeigte bereits im Jahr 2022, dass eine erfolgreiche Unterscheidung zwischen einem Pyoderma gangraenosum (das in der klinischen Praxis teils sehr schwer zu diagnostizieren ist) und einem venösen Ulkus durch Einsatz von KI möglich ist. Dies konnte auch in einem nachfolgenden Fallbericht extern validiert werden.4 Auch bei der Bestimmung von Wundursachen lohnt sich der Einsatz von XAI. Gelegentlich wird die KI als „black box“ bezeichnet und auch deshalb kritisiert. Dies kann insbesondere dann, wenn die gelieferten Ergebnisse „zu schön, um wahr zu sein“ sind, ein Problem darstellen. Ein Aspekt hierbei ist das sogenannte „overfitting“, was bedeutet, dass ein KI-Modell zu stark an die Trainingsdaten angepasst ist und dabei irrelevante Details lernt, die nicht auf neue Daten übertragbar sind. Ein Beispiel hierfür ist in Abbildung 2 zu sehen. Im Rahmen einer Aufgabenstellung zur Unterscheidung von Wundarten erkennt das System fälschlicherweise Lineale (links) oder OP-Nähte (rechts) als Wunde und bringt dies dann in Zusammenhang mit der Wundursache. Daher ist im Vorhinein eine geeignete Prozessierung (z.B. durch Zuschneiden der Bilder) der Trainingsdaten essenziell, um die Eingabedaten möglichst anzugleichen. Im Nachhinein können zusätzlich mögliche Fehlschlüsse der KI noch mit XAI erklärbar gemacht werden.

Abb. 2: Zwei Negativbeispiele für eine automatisierte Wundklassifikation durch KI. Anstelle der eigentlichen Wundregionen fokussiert das Modell auf irrelevante Bildelemente: Links erkennt das System hauptsächlich das Lineal (schwarzer Pfeil), das als Größenskala dient; rechts wird vor allem das Nahtmaterial nach einer Biopsie (schwarzer Pfeil) zur Entscheidungsgrundlage herangezogen. Erklärbare KI (z.B. mittels Grad-CAM-Visualisierungen) ist essenziell, um unerwünschte Entscheidungsmechanismen dieser Art frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren

Ausblick

Unsere interdisziplinär entwickelte App befindet sich derzeit in der klinischen Evaluationsphase. Eine spätere Integration in die klinische Versorgung ist vorgesehen und erfolgt in enger Abstimmung mit der Initiative Chronische Wunden e.V., die das Projekt auch finanziell unterstützt. Ziel ist eine strukturierte, sektorenübergreifende Wundversorgung auf Basis standardisierter Datenerhebung und KI-unterstützter Diagnostik. Perspektivisch ist der Einsatz nicht nur bei chronischen, sondern auch bei postoperativen Wunden denkbar.

Literatur:

1 Dege T et al.: Patient-centered chronic wound care mobile apps: systematic identification, analysis, and assessment. JMIR Mhealth Uhealth 2024; 12: e51592 2 Borst V et al.: WoundAmbit: bridging state-of-the-art semantic segmentation and real-world wound care. 2025; https://www.researchgate.net/publication/390602009 (zuletzt aufgerufen am 24.7.2025) 3 Birkner M et al.: Computer-assisted differential diagnosis of pyoderma gangrenosum and venous ulcers with deep neural networks. J Clin Med 2022; 11(23): 7103 4 Hodson EL et al.: Real-world use of a deep convolutional neural network to assist in the diagnosis of pyoderma gangrenosum. JAAD Case Rep 2023; 38: 8-10

Das könnte Sie auch interessieren:

Kombinationstherapie mit plättchenreichem Plasma und Hyaluronsäure

Hochwertiges autologes plättchenreiches Plasma (PRP) verfügt von Natur aus über einen komplex zusammengesetzten Cocktail aus zahlreichen bioaktiven Substanzen. Gegenüber dem Vollblut ...

Wundmanagement im ambulanten Bereich

Die Behandlung von Patient:innen mit chronischen Wunden erfolgt heutzutage in vielen unterschiedlichen Bereichen der Medizin. Grundlegend ist eine Zusammenarbeit unterschiedlicher ...

Mikrobiologische Diagnostik von Wundinfektionen

Die mikrobiologische Diagnostik von Wundinfektionen kann – richtig eingesetzt – ein essenzieller Bestandteil der klinischen Entscheidungsfindung im Rahmen der Behandlung von ...