Management und neue Therapieoptionen: ein Update

Autor:innen:

Cand. med. Cuno Laurin Lange

Dr. med. C. Bettina Rümmelein

Hautwerk AG, Zürich

E-Mail: klinik@hautwerk.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Mosaikwarzen gehören zu den besonders hartnäckigen Warzenformen und sprechen oft nur unzureichend auf Standardtherapien an. Innovative Verfahren wie die Mikrowellentherapie, laserassistierte photodynamische Therapie (LADD-PDT) oder der Off-Label-Einsatz von Imiquimod bieten neue Möglichkeiten im Management therapieresistenter Verläufe.

Keypoints

-

Klassische Therapien kommen besonders bei Mosaikwarzen an ihre Grenzen.

-

Imiquimod als Off-Label-Einsatz zeigt vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Mosaikwarzen.

-

Die LADD-PDT ist wahrscheinlich effektiver als die PDT.

-

Die Mikrowellentherapie (SWIFT®) stellt eine innovative Behandlungsoption für hartnäckige Mosaikwarzen dar.

Mosaikwarzen

Mosaikwarzen sind eine Sonderform der Plantarwarzen (Verrucae plantares) und erscheinen als dicht aneinandergereihte, konfluierende Warzenplaques an den Fusssohlen. Typisch ist ein weisslich bis gelb gefärbtes Warzenbeet, das klinisch wie ein Mosaikfeld imponiert. Häufige Prädilektionsstellen sind plantar belastete Areale, insbesondere die Zehenunterseiten und der Vorfussballen.1,2 Nur in seltenen Fällen sind die Hände betroffen. Verrucae plantares gehören zu den auf verhorntem Plattenepithel wachsenden Warzen, die aufgrund des ständigen mechanischen Druckes eher in die Tiefe wachsen. Charakteristischerweise unterbrechen Warzen die normalen Hautlinien und weisen punktförmige Einblutungen auf, die u.a. auch typisch für Mosaikwarzen sind. Histopathologisch zeigt sich eine papillomatöse Epidermis mit Akanthose und ausgeprägter Hyperkeratose und virusassoziierten Koilozyten. Das Vorhandensein von Koilozyten und den teils thrombosierten Kapillaren («dotted vessels») hilft bei der differenzialdiagnostischen Abgrenzung zu beispielsweise Clavi oder Calli.3 Ursächlich handelt es sich um eine Infektion der Epithelzellen mit humanen Papillomaviren (HPV), überwiegend die HPV-Typen 1, 2, 4, 27 und 57 betreffend.1,4 Die Übertragung von Mensch zu Mensch erfolgt direkt oder über kontaminierte Oberflächen wie beispielsweise in gemeinschaftlichen Duschen oder in Schwimmbädern, begünstigt durch eine vorgeschädigte Hornschicht.

Mosaikwarzen führen sowohl für Patient:innen als auch für die Ärzteschaft oft zu Unzufriedenheit, da sie einen therapieresistenten Verlauf aufweisen. Im Vergleich zu solitären Plantarwarzen neigen sie vermehrt zu rezidivierendem, teppichartigem Wachstum über grössere Areale und entziehen sich häufig den Standardtherapien.5 Spontanremissionen sind insbesondere bei Kindern – wie bei anderen Verrucae – möglich, können aber Monate bis Jahre dauern.1 Aufgrund des persistierenden, kosmetisch und funktionell störenden Charakters wird vor allem bei Erwachsenen meist eine aktive Behandlung angestrebt. Angesichts des frustranen Therapieverlaufs unter Standardtherapien soll dieser Bericht einen klaren Überblick über die therapeutischen Möglichkeiten von therapierefraktären Mosaikwarzen mit Fokus auf neuere und Off-Label-Verfahren geben.

Therapiemöglichkeiten – Stand der Wissenschaft und Innovation

Klassische Therapieansätze

Die klassischen Strategien der Behandlung von Mosaikwarzen orientieren sich zunächst an den allgemeinen Prinzipien der Therapie von Verrucae plantares. Die Wirksamkeit ist insbesondere bei therapieresistenten Varianten deutlich limitiert. Deshalb sind Erstlinienmassnahmen, wie die initiale Abtragung der starken Hyperkeratose, wichtig, um das therapeutische Agens an das infizierte Epithel heranzuführen.

Im Folgenden werden gängige Therapieoptionen aufgelistet:

-

Topische Präparate: Die lokale Anwendung von Salicylsäure als Keratolytikum (oft 10–40% in Kollodium oder Pflastern) ist eine gängige Erstlinientherapie. Die Anwendung erfolgt täglich über ≥12 Wochen und bewirkt ein langsames Ablösen der infizierten Hornschicht sowie eine mögliche lokale Immunaktivierung.1 Neben Salicylsäure werden auch Präparate mit Ameisensäure (Acidum formicicum), Podophyllin oder 5-Fluoruracil lokal angewendet.5 Aufgrund der langen Behandlungsdauer und Adhärenzproblemen ist die Erfolgsrate besonders bei Mosaikwarzen begrenzt.

-

Kryotherapie: Die Vereisung mit flüssigem Stickstoff (−196°C) stellt eine weitere Standardmethode bei der Warzenbehandlung dar. Oft sind mehrere Sitzungen in Intervallen von zwei bis drei Wochen erforderlich. Abheilungsraten sind sehr variabel und liegen hier zwischen 50 und 70%. Ausserdem kann eine aggressivere Vereisung, also eine längere konstante Applikationsdauer zwischen 10 und 30 Sekunden, die Wirksamkeit steigern.1 Laut Bruggink et al. ist die Kryotherapie der Keratolyse mittels Salicylsäure und der Wait-and-see-Variante bei der Therapie von Plantarwarzen nicht überlegen.6 Limitationen und häufige Nebenwirkungen der Kryotherapie sind Schmerzen, Blasenbildung und eine häufig unzureichende Tiefenwirkung auf alle Warzenbestandteile, speziell bei Mosaikwarzen.

-

Chirurgische Verfahren werden bei einzelnen Verrucae aufgrund der Invasivität nur vereinzelt angewendet. Hierbei ist mittels Kürettage mit anschliessender Elektrokoagulation oder operativer Sanierung die komplette Warzenentfernung das Ziel. Jedoch lassen sich besonders grossflächige Warzenbeete kaum chirurgisch komplett entfernen, ohne grössere Defekte zu verursachen. Es entstehen gehäuft Narben und ein erhöhtes Rezidiv- und Infektionsrisiko bleibt bestehen.7,8

-

Laser: Eine weitere Therapieoption ist die Behandlung mithilfe von Lasergeräten. Hier kommen Gefässlaser wie der Nd:YAG-Laser oder ablative Laser wie der CO2- und Erbium-Laser zum Einsatz. Ziel ist es, vor allem das infizierte Warzengewebe durch Hitze zu destruieren und abzutragen. Mit einer erhöhten Remissionsrate und bei grossen Warzenarealen, wie bei Mosaikwarzen, kommen laserbasierte Verfahren jedoch auch an ihre Grenzen.7,8

-

Bleomycin-Injektionen werden gelegentlich als Therapieoption bei therapierefraktären Plantarwarzen eingesetzt. Das Zytostatikum wirkt über eine DNA- Strangspaltung und Hemmung der viralen Replikation. Meist wird es intraläsional in sehr geringer Dosierung (0,1–1,0IE pro Läsion) appliziert. In verschiedenen Fallserien und kleineren Studien wurden Heilungsraten zwischen 60 und 90% berichtet. Die verschiedenen Heilungsraten sind auf Unterschiede in Technik, Dosierung und Patientenkollektiv zurückzuführen. Typische Nebenwirkungen sind lokale Schmerzen, Nekrosen und das Risiko für Narbenbildung, weshalb Bleomycin meist als Zweit- oder Drittlinientherapie für therapierefraktäre Plantarwarzen empfohlen wird.9,10

Trotz der Vielzahl an unterschiedlichsten Therapieoptionen gestaltet sich die Behandlung therapierefraktärer Mosaikwarzen äusserst mühsam. Häufig schlagen die Standardtherapien fehl oder führen nur zu transienten Besserungen. So sind bei der Suche nach erfolgreicheren Therapien in den letzten Jahren innovative Verfahren in den Fokus gerückt, wie die Mikrowellentherapie (SWIFT®) oder die photodynamische Therapie (PDT).

Mikrowellentherapie (SWIFT®)

Die SWIFT®-Therapie (Emblation Ltd) stellt eine relativ neue und innovative immunmodulatorische Behandlungsoption dar für therapieresistente Warzen, darunter Mosaikwarzen. Im Gegensatz zu destruktiven Verfahren wie Kryotherapie oder Laserablation wirkt die Mikrowellentherapie nicht ablatierend, sondern über eine kontrollierte Hyperthermie (<50°C) des Warzengewebes. Hierbei werden Mikrowellen gezielt in das Warzenareal geleitet und schädigen durch die Erhitzung die virusinfizierten Zellen.11 Die dabei induzierte Erwärmung führt darüber hinaus zu einer Reihe immunologischer Mechanismen: HPV-infizierte Keratinozyten setzen bei Temperaturen von 42–45°C vermehrt Interferone frei, was eine antivirale Immunantwort stimuliert. Gleichzeitig wird der Phosphoinositid-3(PI3)-Kinase-Signalweg herunterreguliert, der HPV eine Immunevasion ermöglicht. Ebenso nimmt die Expression vom Hitzeschockprotein 70 (HSP70) zu, und die Reifung sowie Migration von Langerhans-Zellen in Lymphknoten werden gefördert. In der Folge verstärkt sich die CD8+ T-Zell-Antwort, wodurch die Virus-Clearance begünstigt wird. In vitro konnten zudem eine Herabregulierung der HPV-Onkoproteine E6 und E7 sowie eine Induktion von Apoptose und Autophagie in infizierten Zellen nachgewiesen werden.11,12

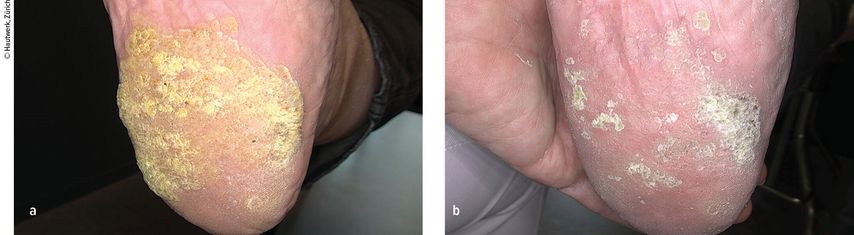

Abb. 1: Erfolgreiche Therapie mittels Kryotherapie. (a) Warzengewebe in seiner ursprünglichen Form. (b) Krusten bilden sich nach längerer Applikationsdauer und sind therapeutisch gewollt – diesbezüglich ist eine Patientenaufklärung sehr wichtig. (c) Nicht mehr detektierbares Warzengewebe nach der Behandlung

Praktisch erfolgt die Behandlung mit einem 7mm breiten Applikator, der für 2–3 Sekunden eine Energie von 3–10 Watt appliziert, üblicherweise in fünf Wiederholungen pro Sitzung. Klinisch entstehen weder Ablation noch Vernarbungen und Patient:innen können in der Regel ohne anhaltende Schmerzen die Praxis verlassen. Erste Fallserien und Post-Marketing-Analysen mit mehreren tausend Patienten berichten von Heilungsraten von 75–83% bei plantaren Warzen, auch bei lang bestehenden therapieresistenten Läsionen.11,13,14 Auffällig ist, dass häufig auch unbehandelte «Satellitenwarzen» nach Therapie der Primärläsion verschwinden, was den immunstimulatorischen Effekt unterstreicht. Die SWIFT®-Therapie bietet damit insbesondere für grossflächige, rezidivierende Mosaikwarzen eine vielversprechende, gewebeschonende Alternative. Die Kosten sind aktuell leider noch nicht durch die Grundversicherung abgedeckt.11,13,14

Photodynamische Therapie (PDT)

Die PDT nutzt einen photosensibilisierenden Wirkstoff und gezielte Belichtung, um pathologisches Gewebe zu zerstören. In der Warzentherapie hat sich die topische Anwendung von 5-Aminolävulinsäure (ALA) bzw. Methylaminolevulinat (MAL) mit anschliessender Beleuchtung im roten Lichtspektrum als wirksam erwiesen. ALA/MAL wird von den keratinozytären Warzenzellen aufgenommen und in Protoporphyrin IX umgewandelt. Dieses bildet unter Belichtung reaktiven Singulett-Sauerstoff und entfaltet eine lokale Zytotoxizität. Zusätzlich scheinen antivirale und immunologische Effekte eine Rolle zu spielen.15

Laserassistierte photodynamische Therapie (LADD-PDT)

Ein zentrales Hindernis bei Plantarwarzen ist die übermässige Hyperkeratose, die das Eindringen des Photosensibilisators (MAL) limitiert. Nienstedt et al. berichteten in einer 2024 publizierten Kasuistik von einer erfolgreichen Behandlung von Mosaikwarzen mittels LADD-PDT mit MAL.5 Hierbei handelt es sich um die konventionelle PDT-Therapie mit MAL, die mit dem sogenannten Laser-Assisted Drug Delivery (LADD) kombiniert wurde, um die MAL-Aufnahme zu erhöhen. Bei diesem Konzept wird zu Beginn der Behandlung mit einem fraktionierten Laser wie dem CO2-Laser (10600nm) oder einem Erbium-Laser (2940nm) die Epidermis beschossen. So werden mikroperforierte Kanälchen in der Hornschicht erzeugt, durch die MAL besser in die infizierten tiefen Epithellagen diffundieren kann.5 Anschliessend wird MAL auf das Warzenareal aufgetragen und mit einer Rotlichtquelle (beispielsweise LED mit 633nm) bestrahlt. Die PDT ist eine effektive Option vor allem für disseminierte oder therapieresistente Warzen. Bereits 2001 erreichten Fabbrocini et al. bei 64 Plantarwarzen durch ALA-PDT (nach vorbereitender Keratolyse und Okklusion für fünf Stunden) eine Abheilungsrate von 75%.15 Für den Einsatz der LADD-PDT bei Warzen liegen bislang nur begrenzt Daten vor. Neben der von Nienstedt et al. 2024 publizierten Kasuistik bei Mosaikwarzen, beschrieben Yoo et al. 2009 in einer Pilotstudie eine verbesserte Wirksamkeit der MAL-PDT bei therapierefraktären periungualen Warzen nach Vorbehandlung mit einem fraktionierten CO2-Laser.5,16

Off-Label-Therapie und Fallbeispiel mit Imiquimod (Aldara®)

Neben den oben beschriebenen Verfahren existieren viele Off-Label-Therapien für Warzen, die teils in Einzelfallberichten oder kleinen Studien Erfolge zeigten. Neben Medikamenten wie Cimetidin und Retinoiden ist Imiquimod in den letzten Jahren immer mehr als immunmodulatorisches Präparat in den Vordergrund gerückt.1 Imiquimod- 5%-Creme (Aldara®) ist ein immunmodulatorischer Wirkstoff. Er induziert eine lokale Immunantwort und triggert somit die Freisetzung von u.a. Interferon α, Interleukin 12, TNF α und anderen Zytokinen. Ausserdem soll Imiquimod eine agonistische Wirkung auf den Toll-like-Rezeptor 7 haben, die die Migration dendritischer Zellen in das behandelte Hautareal stimulieren soll.17 Durch diese Mechanismen werden virusinfizierte Zellen gezielt vom Immunsystem attackiert. Das Medikament ist ursprünglich für äussere Genitalwarzen zugelassen, wurde aber in den letzten zwei Jahrzehnten vielfältig als Off-Label-Use gegen kutane HPV-Warzen eingesetzt. Insbesondere bei refraktären Plantarwarzen liegen Berichte und kleine Studien vor, die signifikante Erfolge ohne schwere Nebenwirkungen dokumentieren.18 Imiquimod zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht destruktiv wirkt, sondern die Warze «von innen heraus» durch Immunaktivierung eliminiert. Dadurch entstehen keine Narben oder dauerhaften Gewebeschäden, wie sie bei chirurgischen Methoden möglich sind. Lokale entzündliche Reaktionen (Rötung, Schuppung) sind häufig, aber in der Regel mild und vorübergehend. Viele Patient:innen bemerken kaum unerwünschte Wirkungen. Systemische Effekte sind selten, da Imiquimod nur in geringsten Mengen absorbiert wird.18,19

Fallbericht einer 75-jährigen Patientin

Bei uns stellte sich eine 75-jährige Patientin mit einer seit zwei Jahren bestehenden fulminanten therapierefraktären Mosaikwarze im Fersenbereich vor. Es erfolgte eine Vielzahl an Behandlungsversuchen, darunter wiederholte mechanische Abtragungen mittels Kürette, multiple Kryotherapien in Kombination mit keratolytischen Verfahren sowie eine LADD-PDT. Trotz dieses intensivierten Therapiekonzepts zeigte sich die Mosaikwarze therapierefraktär mit persistierendem Verlauf. Unter der Off-Label-Therapie mit Imiquimod, dreimal wöchentlich abends dünn aufgetragen, kam es innerhalb von drei Wochen zu einer deutlichen Verringerung des Warzenbeets. Ergänzend erfolgten eine Okklusion mit Salicylsäure-haltigen Pflastern sowie eine regelmässige Abtragung der Hyperkeratose. Abgesehen von einer milden Dermatitis traten keine lokalen Nebenwirkungen auf. Dieses Fallbeispiel illustriert den möglichen Erfolg von Imiquimod bei ansonsten refraktären Mosaikwarzen.

Die Literatur bestätigt solche Ergebnisse. López-Giménez et al. berichteten in Actas Dermo-Sifiliográficas von 5 Fällen therapierefraktärer Plantarwarzen, die auf Imiquimod 5% ein gutes Ansprechen zeigten und abheilten.18 In dieser Serie wurde Imiquimod dreimal wöchentlich über Nacht angewendet, ohne Okklusion. An den Zwischentagen wurde Salicylsäure (17%) in Vaseline aufgetragen. Nach vier bis acht Wochen waren alle Warzen klinisch verschwunden. Es trat kein Rezidiv in einer Nachbeobachtung von sechs Monaten auf. Die Autoren des Artikels empfehlen bei der Therapie, eine Kombination aus Imiquimod und Keratolytika anzuwenden.18

Konklusion

Zusammenfassend stellen innovative Methoden, wie die Behandlung mit Imiquimod als Off-Label-Use, eine wertvolle Ergänzung im Management therapieresistenter Mosaikwarzen dar. Anders als die klassischen destruktiven Methoden greifen die neueren Verfahren zum Teil in die Virus-Host-Interaktion ein und können so in Fällen, in denen rein ablative Verfahren scheitern, zum Erfolg führen. Zukünftige Studien und Leitlinienempfehlungen werden zeigen, welchen Stellenwert diese neuen Therapieansätze im langfristigen Management von Mosaikwarzen einnehmen. Derzeit sollte pro Patient:in individuell abgewogen werden, welche Kombination von Verfahren die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit bei vertretbaren potenziellen Nebenwirkungen bietet. Ein fundierter, multidisziplinärer Ansatz unter Einbeziehung neuer Technologien (Mikrowellen, LADD-PDT) und immunbasierter Therapien (z.B. Imiquimod) bietet die grösste Chance, auch hartnäckige Mosaikwarzen letztlich zur Abheilung zu bringen.

Literatur:

1 Mulhem E, Pinelis S: Treatment of nongenital cutaneous warts. Am Fam Physician 2011; 84(3): 288-93 2 Witchey DJ et al.: Plantar warts: epidemiology, pathophysiology, and clinical management. J Am Osteopath Assoc 2018; 118(2): 92-105 3 Al Rudaisat M, Cheng H: Dermoscopy features of cutaneous warts. Int J Gen Med 2021; 14: 9903-124 Bruggink SC: Cutaneous wart-associated HPV types: prevalence and relation with patient characteristics. J Clin Virol 2012; 55(3): 250-5 5 Nienstedt R et al.: Therapie von behandlungsresistenten Mosaikwarzen mittels laserassistierter photodynamischer Therapie (PDT) mit Methylaminolävulinat (MAL). Dermatologie (Heidelb) 2024; 75(1): 71-4 6 Bruggink SC et al.: Cryotherapy with liquid nitrogen versus topical salicylic acid application for cutaneous warts in primary care: randomized controlled trial. CMAJ 2010; 182(15): 1624-30 7 Lipke MM: An armamentarium of wart treatments. Clin Med Res 2006; 4(4): 273-93 8 Truong K et al.: Destructive therapies for cutaneous warts: a review of the evidence. Aust J Gen Pract 2022; 51(10): 799-803 9 Marahatta S et al.: Intralesional bleomycin for the treatment of resistant palmoplantar and periungual warts. Dermatol Res Pract 2021; 2021: 8655004 10 Soni P et al.: Efficacy of intralesional bleomycin in palmo-plantar and periungual warts. J Cutan Aesthet Surg 2011; 4(3): 188-91 11 Rümmelein B, Odermatt H: Neue Option in der Warzentherapie. Leading Opinions Dermatologie & Plastische Chirurgie 2023; 6: 32-6 12 Haase O et al.: Microwave therapy for the treatment of resistant plantar warts: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Arch Dermatol Res 2025; 317(1): 208 13 Bristow I et al.: Post marketing surveillance for Microwave treatment of plantar and common warts in adults. medRxiv 2022; doi:10.1101/2022.02.08.22270290 14 Hagon W et al.: Microwave therapy for the treatment of plantar warts. J Foot Ankle Res 2023; 16(1): 37 15 Fabbrocini G et al.: Photodynamic therapy with topical delta-aminolaevulinic acid for the treatment of plantar warts. J Photochem Photobiol B 2001; 61(1-2): 30-4 16 Yoo KH et al.: Enhanced efficacy of photodynamic therapy with methyl 5-aminolevulinic acid in recalcitrant periungual warts after ablative carbon dioxide fractional laser: a pilot study. Dermatol Surg 2009; 35(12): 1927-32 17 Stanley MA: Imiquimod and the imidazoquinolones: mechanism of action and therapeutic potential. Clin Exp Dermatol 2002; 27(7): 571-7 18 López-Giménez MT: Five cases of recalcitrant plantar warts successfully treated with imiquimod 5% cream. Actas Dermosifiliogr 2013; 104(7): 640-2 19 Harrison LI et al.: Pharmacokinetics and safety of imiquimod 5% cream in the treatment of actinic keratoses of the face, scalp, or hands and arms. Arch Dermatol Res 2004; 296(1): 6-11

Das könnte Sie auch interessieren:

Eine Konferenz zwischen Leitlinien, Studien und gesellschaftlichen Aspekten

Mitte Oktober 2025 feierte die Konferenz der European AIDS Clinical Society (EACS) ihr 20-Jahre-Jubiläum. Etwa 3000 HIV-Mediziner:innen unterschiedlichster Fachrichtungen kamen nach ...

Stammzellen in der regenerativen Medizin

Unbegrenzte Selbsterneuerung sowie die Möglichkeit der Differenzierung in reifere Gewebe und Zellen zeichnen Stammzellen aus, wobei sich diese je nach Entwicklungspotenzial nur in Zellen ...

STI und sexueller Missbrauch bei Kindern

Sexuell übertragbare Infektionen (STI) im Kindesalter stellen trotz ihrer Seltenheit ein bedeutsames interdisziplinäres Problem dar. Sie sind medizinisch, forensisch und psychologisch ...