S3-Leitlinie zur Therapie der Tonsillopharyngitis

Univ.-Prof. Dr. Andreas Temmel

Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde,

Kopf- und Halschirurgie

Ordination Perchtoldsdorf

E-Mail: andreas.temmel@meduniwien.ac.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Akute Halsschmerzen gehören zu den häufigsten Beratungsanlässen in der allgemeinärztlichen und HNO-ärztlichen Praxis. Die aktuelle S3-Leitlinie „Therapie der akuten Tonsillo-Pharyngitis“ schafft eine praxisnahe und multidisziplinär konsentierte Grundlage für das diagnostische und therapeutische Vorgehen. Ein zentrales Ziel der Leitlinie: die Reduktion unnötiger Antibiotikaverordnungen.

Epidemiologie und klinische Relevanz

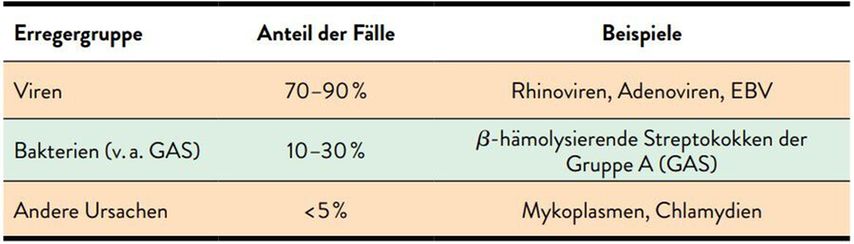

Akute Tonsillopharyngitiden werden überwiegend durch Viren verursacht – Schätzungen gehen von bis zu 70–90% aus. Nur etwa 10–30% der Fälle bei Erwachsenen sind bakterieller Genese, wobei β-hämolysierende Streptokokken der Gruppe A (GAS) die wichtigste Rolle spielen (Tab.1). Dennoch erhält laut Versorgungsdaten in Deutschland mehr als die Hälfte der Patient:innen mit Halsschmerzen ein Antibiotikum – oft ohne klare Indikation. Die Empfehlungen der Leitlinie, die im Frühjahr 2024 veröffentlicht wurde, wollen dieses Missverhältnis adressieren, indem sie differenzierte Entscheidungsalgorithmen bieten und gezielt patientenzentrierte, risikoadaptierte Therapiestrategien vorschlagen.

Diagnostik: zwischen klinischer Einschätzung und Schnelltest

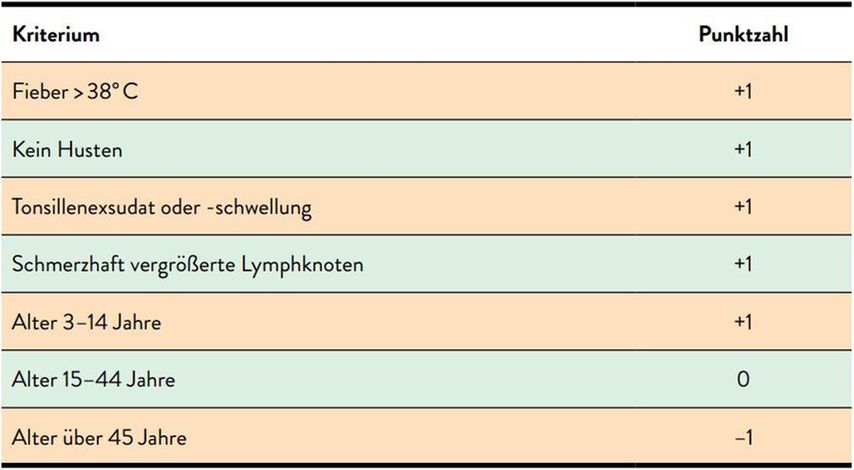

Ein zentrales Anliegen der Leitlinie ist die Stärkung der klinischen Urteilsfähigkeit bei der Einschätzung der Ätiologie. Dazu wird empfohlen, das modifizierte Centor/McIsaac-Score-System zu verwenden, das folgende Kriterien berücksichtigt:

-

Fieber (>38°C)

-

Fehlen von Husten

-

Tonsillenbeläge oder -exsudat

-

vergrößerte und schmerzhafte zervikale Lymphknoten

-

Alter des Patienten

Je nach Score (Tab. 2) ergibt sich eine Empfehlung zur weiteren Diagnostik mittels Streptokokken-Schnelltests (POCT) oder ein rein symptomatisches Vorgehen. Die Leitlinie betont: Ein Schnelltest ist insbesondere bei mittlerer Vortestwahrscheinlichkeit sinnvoll. Ein positives Testergebnis allein rechtfertigt jedoch nicht automatisch eine Antibiotikagabe – es muss im Kontext der klinischen Präsentation gewertet werden.

Indikation für die Antibiotikatherapie: Weniger ist mehr

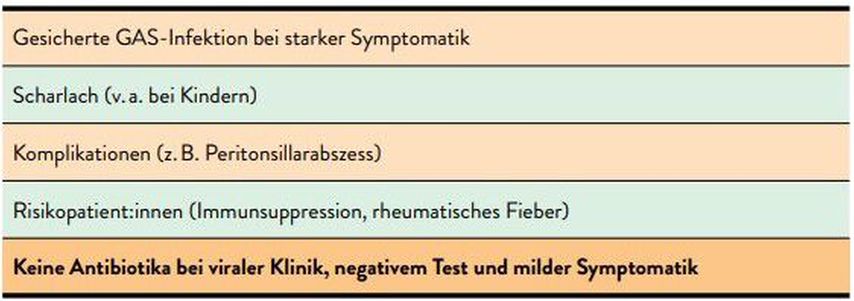

Antibiotika sollten gezielt und indikationsgerecht eingesetzt werden. Die neue S3-Leitlinie empfiehlt eine Antibiotikatherapie u.a. bei (Tab. 3):

-

gesicherter GAS-Infektion mit ausgeprägter Symptomatik

-

bestehenden Risikofaktoren (z.B. rheumatisches Fieber in der Anamnese, Immunsuppression)

-

Komplikationen (z.B. Peritonsillarabszess, Streptokokken-Angina bei Kindern mit Scharlach)

Nicht empfohlen wird der Einsatz bei viraler Genese, bei nur milden Symptomen oder bei negativem Schnelltest und niedrigem Score. Hier genügt eine rein symptomatische Therapie. Ziel ist es, den Nutzen einer Antibiotikatherapie – nämlich die Verkürzung der Krankheitsdauer um ca. 12–24 Stunden und die Prävention bakterieller Komplikationen – realistisch gegen Nebenwirkungen, Resistenzentwicklung und Kosten abzuwägen.

Wirkstoffauswahl: Penicillin bleibt Mittel der Wahl

Für die gezielte Antibiotikatherapie empfiehlt die Leitlinie weiterhin Penicillin V als First-Line-Therapie (500mg 3x täglich für 7 Tage bei Erwachsenen). Die Alternativen bei Penicillinallergie sind Cefadroxil oder Cefuroxim (bei nichtanaphylaktischer Allergie) sowie Makrolide wie Azithromycin (mit Einschränkung aufgrund der Resistenzlage). Eine kurze Therapiezeit (z.B. 5 Tage) kann in bestimmten Fällen erwogen werden – jedoch nur bei ausgewählten Präparaten und unter Berücksichtigung der individuellen Risikosituation.

Symptomatische Therapie steht im Vordergrund

Die symptomatische Behandlung steht bei unkomplizierten Verläufen im Fokus. Die Leitlinie empfiehlt:

-

NSAR oder Paracetamol zur Schmerzreduzierung und Fiebersenkung

-

Lokaltherapie mit Lutschtabletten, Gurgellösungen oder Halssprays (mit analgetischer/antiphlogistischer Wirkung)

-

ausreichende Hydrierung und Schonung

Bei starkem Krankheitsgefühl und fehlendem Antibiotikabedarf kann nach individueller Rücksprache ein „delayed prescription approach“ (verzögerte Rezeptausstellung) gewählt werden. Dieses Vorgehen zeigt in Studien gute Ergebnisse hinsichtlich Patientenzufriedenheit und Verordnungssicherheit.

Kommunikation und Patientenerwartung

Ein zentrales Element der Leitlinie ist die patientenzentrierte Kommunikation. Studien zeigen, dass der Hauptwunsch vieler Patient:innen nicht die Antibiotikaverordnung, sondern eine gute Aufklärung und das Gefühl, vom Arzt bzw. der Ärztin ernst genommen zu werden, sind. Empfohlen wird daher ein strukturiertes Aufklärungsgespräch mit folgenden Elementen:

-

Erklärung der Ursachen und der natürlichen Verlaufsform der Erkrankung

-

Nutzen/Risiken einer Antibiotikatherapie

-

Erläuterung symptomatischer Maßnahmen

-

ggf. Vereinbarung eines kontrollierten Nachsorgezeitpunkts

Weiterführende Literatur:

Dagnelie CF et al.: Do patients benefit from general practitioners’ antibiotic prescription in sore throat? Br J Gen Pract 1996; 46(411): 589-93

Deutsche Gesellschaft für HNO-Heilkunde: S3-Leitlinie „Therapie der akuten Tonsillo-Pharyngitis“. Version 4.0. https://register.awmf.org/assets/guidelines/017-024l_S2k_Therapie-Tonsillo-Pharyngitis__2024-03.pdf ; zuletzt aufgerufen am 14.10.2025

Linder JA et al.: Antibiotic treatment of children with sore throat. JAMA 2005; 294(18): 2315-22

NICE guideline NG84: Sore throat (acute): antimicrobial prescribing. https://www.nice.org.uk/guidance/ng84 ; zuletzt aufgerufen am 14.10.2025

Das könnte Sie auch interessieren:

Effektiver Schutz von Säuglingen vor RSV

RSV ist die Hauptursache für schwere Atemwegsinfektionen und Spitalsaufenthalte bei Säuglingen. Eine Tiroler Studie hat nun bestehende internationale Daten bestätigt: Sowohl die passive ...

Prädiabetes: Blutzucker normalisieren, Herzinfarktrisiko halbieren

Erstmals belegt eine internationale Analyse: Wenn Patienten mit Prädiabetes ihren Blutglukosewert durch Lebensstiländerung wieder in den Normalbereich bringen, halbiert sich ihr Risiko ...

Wie das Grippevirus das Immunsystem schwächt

Bei einer Infektion mit dem Influenzavirus wird ein wichtiger Abwehrmechanismus in der Lunge angegriffen. Ein internationales Team identifizierte ein Zielmolekül als neuen Angriffspunkt ...