Wittener Harntrakt-Nebenwirkungsrechner, katheterassoziierte Lebensqualität

Autor:

Prof. Dr. med. Andreas Wiedemann

Chefarzt der Urologischen Klinik

1. Vorsitzender der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e. V.

Arzt für Urologie, spezielle urologische Chirurgie, Andrologie und medikamentöse Tumortherapie

Lehrstuhl für Geriatrie der Universität Witten/Herdecke

Ev. Krankenhaus Witten

E-Mail: awiedemann@evk-witten.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Zur besseren urologischen Betreuung geriatrischer Patienten gibt es nun ein neues Tool und eine spannende Studie. So hilft der Wittener Harntrakt-Nebenwirkungsrechner bei der Bewertung des bestehenden Risikos für Harntraktnebenwirkungen harntraktferner Medikamente. Und eine Studie zeigt die Lebensqualität bei der Anwendung von Kathetern in lebenslanger Intention, wobei bei Frauen die Wahl des Kathetertyps einen Unterschied macht.

Keypoints

-

Zur Einschätzung und Detektion von Harntraktnebenwirkungen harntraktferner Medikamente steht der „Wittener Harntrakt-Nebenwirkungsscore“ zur Verfügung (www.harntrakt.de).

-

Die katheterassoziierte Lebensqualität bei Katheterträgern in lebenslanger Intention ist mit median 4,4 von 5 Punkten nur moderat eingeschränkt.

-

Generell unterscheidet sich die Lebensqualität hinsichtlich des Kathetertyps nicht, jedoch wird von Frauen mit SPK im Vergleich mit DK eine signifikant schlechtere Lebensqualität angegeben. Ursache ist der persistierende transurethrale Urinverlust mit den Folgen Nässe, Geruch und soziale Einschränkungen.

-

Eine Ventilversorgung eines Katheters bringt hinsichtlich der katheterassoziierten Lebensqualität keine Vorteile.

-

Eine Katheterversorgung führt nicht – wie bisher angenommen – zu einem vermehrten Auftreten von Stürzen.

-

Die Sturzinzidenz ist auch bei ventilversorgten Patienten nicht niedriger als bei dauerabgeleiteten Katheterträgern.

Geriatrische Urologie ist – entgegen der weitläufigen Meinung – eben nicht die „vorsichtige“ Anwendung der bewährten diagnostischen oder therapeutischen Methoden an Hochbetagten. Geschuldet der besonderen Vulnerabilität des geriatrischen Patienten mit seinen typischen vielschichtigen Problemen und in Kenntnis der Bedrohung durch Autonomieverlust und Selbsthilfestatus rücken dabei Themen wie Harninkontinenz, kognitiver Abbau, Immobilität, Polypharmazie und Multimorbidität in den Vordergrund. Zur kompetenten, berufspolitisch überlebenswichtigen und medizinisch sowie demografisch gebotenen kompetenten Betreuung geriatrischer Patienten in der Urologie gehören die Erfassung von Funktionszuständen mit Assessments und die uns Urologen häufig fremde Anwendung pharmakologischer Kenntnisse in Bezug auf urologische Belange. Zu beiden Themen liegen neue Arbeiten aus der deutschen Urogeriatrie vor, die hier im Folgenden vorgestellt werden sollen:

Der Wittener Harntrakt-Nebenwirkungsrechner

In der Geriatrie weit verbreitet sind sogenannte „PIM-Listen“. Hierbei handelt es sich um mehr oder weniger strukturierte Listen von Medikamenten, die bei einer bestimmten Altersgruppe (z.B. Priskus-Liste)1 nicht verordnet werden sollten oder die ein bestimmtes Nebenwirkungspotenzial besitzen (z.B. „anticholinergic burden scale“).2 Bisher fehlte jedoch in der Landschaft eine systematische Erfassung von Harntraktnebenwirkungen harntraktferner Medikamente. So ist zwar seit Langem bekannt, dass etwa trizyklische Antidepressiva oder Opiate über ihre anticholinerge Wirkung eine Blasenentleerungsstörung induzieren bzw. befördern können, eine systematische Aufstellung mit einer Bewertung des bestehenden Risikos lag jedoch bisher nicht vor.

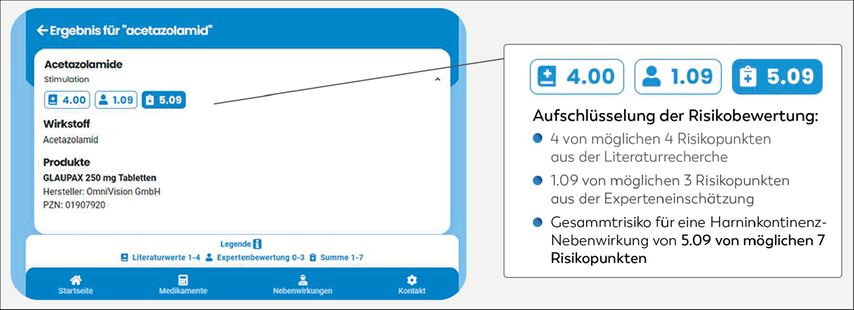

Abhilfe schafft der „Wittener Harntrakt-Nebenwirkungsrechner“, der sich genau dieser Thematik widmet.3 Die Autoren fahndeten in einem ersten Schritt nach der Nennung von Harntraktnebenwirkungen in Datenbanken wie der „Roten Liste“, der ABDA-Apotheken-Datenbank oder dem EMA-Register. Hier wurden alle Substanzen mit der Nennung von Harntraktnebenwirkungen, angefangen bei „Hemmung der Blasenfunktion“ über „Stimulation der Blasenfunktion“, Pollakisurie, Polyurie, Hämaturie bis hin zur Stein- oder Infektauslösung, erfasst. In einem zweiten Schritt erfolgte die Suche nach der Erwähnung einer solchen Nebenwirkung in der wissenschaftlichen Literatur in Medline. Je nach Wertigkeit der die Harntraktnebenwirkung nennenden Publikation wurden 1 Punkt (Kasuistik), 2 Punkte (Fallsammlung) oder 3 Punkte (RCT oder Metaanalyse) vergeben. Zusammen mit dem für die Nennung der Harntraktnebenwirkung in Datenbanken vergebenen einen Punkt ergibt sich daraus der „Theoriescore“ von maximal 4 Punkten. In einem dritten Schritt erfolgte eine Befragung von Experten, die sich aus den relevanten Arbeitskreisen der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie („Arbeitsgruppe Harninkontinenz“) bzw. Urologie („Arbeitskreis geriatrische Urologie“) und den Leitern der Beckenbodenzentren der Deutschen Kontinenzgesellschaft rekrutierten. Sie bewerteten das Risiko für die Auslösung von Harntraktnebenwirkungen der identifizierten Substanzen mit 0 Punkten („noch nie gesehen, eher nicht relevant“), 2 Punkten („gelegentlich gesehen, möglicherweise relevant“) oder 3 Punkten („häufig gesehen, wahrscheinlich relevant“). Diese Bewertung ergab gemittelt den „Praxisscore“, der zusammen mit dem „Theoriescore“ die Gesamt-Risikobewertung ergab. Mit Unterstützung der Firma Dr. Pfleger in Bamberg entstand aus der so geschaffenen Datenbank eine browsergestützte Anwendung, die eine Suche nach Nebenwirkung oder Substanz (Handelsname oder generischer Name) erlaubt (Abb. 1). Er ist über www.harntrakt.de zu erreichen und kann beispielsweise auf dem Homescreen des Smartphones als Favorit abgelegt werden.

Abb. 1: Acetazolamid wird als Substanz mit Stimulation der Harnblase angegeben. Diese Harntraktnebenwirkung wird in Datenbanken (1 Punkt) und in RCTs (3 Punkte) erwähnt, es ergibt sich ein „Theoriescore“ von 4 Punkten. 33 Experten haben das Risiko mit 1,09 von 3 möglichen Punkten bewertet, sodass sich ein Gesamt-Risiko-Score von 5,09 von 7 Punkten ergibt. Acetazolamid ist ein Diuretikum aus der Gruppe der Carboanhydrasehemmer, das in der Ophthalmologie zur Senkung des Augeninnendruckes bei Glaukom angewendet wird

Limitationen des Projektes sind, dass manche Substanzen Harntraktnebenwirkungen entfalten, ohne dass diese in Datenbanken auftauchen, sodass sie auch nicht in die Systematik des Harntrakt-Nebenwirkungsrechners eingehen: Herceptin als Antikörper in der Therapie des Mammakarzinoms kann laut Basisbroschüre genau wie Docetaxel ausgeprägte Restharnbildungen verursachen, die jedoch nur als „häufige“ Nebenwirkung unter „intestinaler Polyneuropathie“ verklausuliert genannt werden. Interessant ist auch der Aspekt, dass – geschuldet den unterschiedlichen Zulassungsstudien – bei Substanzen, die in verschiedenen Indikationen zugelassen worden sind, durchaus konträre Harntraktnebenwirkungen genannt werden: So taucht bei Duloxetin je nach Indikation als Antidepressivum oder zur Therapie der weiblichen Belastungsharninkontinenz sowohl die Hemmung als auch die Stimulation der Blase auf.

Die Autoren hoffen, dass es gerade in komplizierten Fällen von Blasen- oder Beckenbodenfunktionsstörungen unter Zuhilfenahme des Harntraktrechners auf dem Smartphone in der Kitteltasche möglich ist, das bisher nicht systematisch erfasste Thema von Harntraktnebenwirkungen harntraktferner Medikamente in die medizinische Diskussion einfließen zu lassen und unter Umständen als Ausgangspunkt für eine Intervention im Sinne einer Dosisreduktion oder eines Präparatewechsels zu nehmen.

Katheterassoziierte Lebensqualität (LQ)

Es gehört zu den Anachronismen der Urologie, dass vor der Entscheidung für eine lebenslange Katheterableitung eines Patienten, etwa wegen einer nicht anders zu therapierenden Blasenentleerungsstörung oder einer Harninkontinenz, zwar über die Differenzialindikation transurethraler Dauerkatheter (DK) vs. suprapubischen Katheter (SPK), die Risiken der Anlage und die Notwendigkeit bzw. die Umstände der erforderlichen Wechsel, nicht aber über die Folgen für die LQ aufgeklärt wird. Was hat der Patient zu erwarten? Was ist mit Kleidung? Mit Sexualität, Nässe, Geruch, Infekten? Diese Aspekte sind schier unbekannt. Dabei hat schon von 10 Jahren eine US-amerikanische Pflegewissenschaftlerin, Mary Wilde, ein spezifisches Assessment zu dieser Fragestellung vorgelegt. Sie hat dieses Assessment an zwei kleinen Validierungsstudien mit knapp 50 Patienten angewendet, seitdem schlummert die Fragebatterie aus 26 Fragen in 5 Domänen in den Archiven.

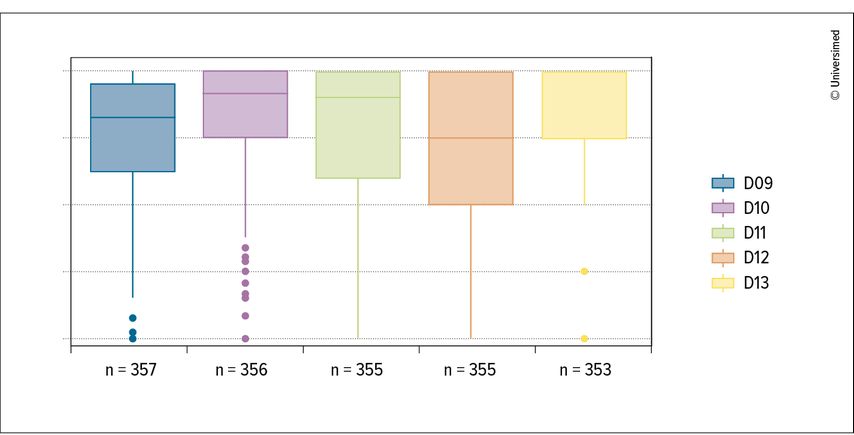

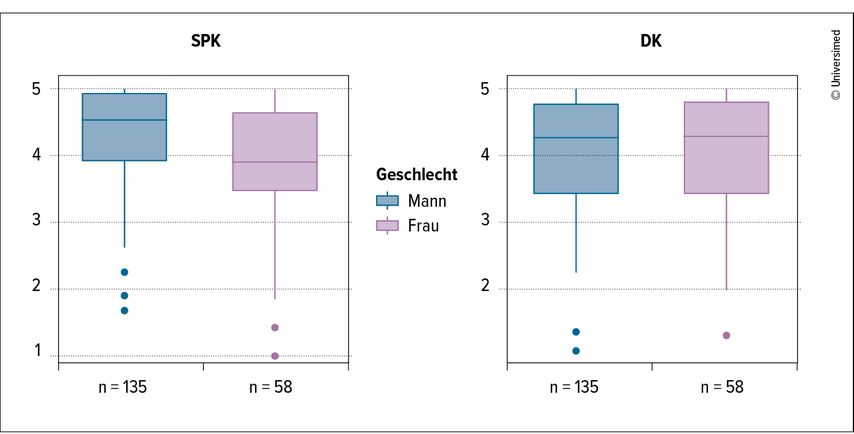

Erstmals hat nun der Arbeitskreis (AK) „Geriatrische Urologie“ der DGU das genannte Assessment bei 427 Patienten mit Katheter in lebenslanger Intention angewandt.4 Zumeist im Rahmen eines Katheterwechsels wurde es diesen Patienten, von denen 70 eine Ventilversorgung hatten, von den AK-Mitgliedern vorgelegt. Alle 26 Fragen sind in diesem Assessment so ausgelegt, dass eine maximale Einschränkung der katheterassoziierten LQ mit einem Punktwert von 1, eine ungestörte LQ mit 5 Punkten bewertet wird. Es ergab sich mit einem medianen Punktwert von 4,4 bei allen Patienten mit einem Katheter in lebenslanger Intention eine nur moderat eingeschränkte LQ. Auf Domänenebene wurden jedoch die Domänen „Kathetermanagementprobleme“ und „allgemeine Lebensqualität“ mit schlechteren Scores bewertet (Abb. 2). Hier war insbesondere bei den Fragen nach Angst vor Undichtigkeit, Geruch, Nässe und Harnwegsinfektionen eine unterdurchschnittliche Bewertung der LQ zu verzeichnen. Auch die Sorge betreffend schmerzhafte Katheterwechsel, Probleme bei der Kleidungswahl, die Sorge, das Leben nicht ungestört genießen zu können, wurden mit unterdurchschnittlichen LQ-Scores belegt. Der Kathetertyp (SPK vs. transurethralen DK) zeigte mit nahezu identischen Scores für alle Patienten keinen Unterschied bei der Bewertung der jeweiligen LQ. Allerdings zeigten Frauen mit SPK im Chi-Square-Test eine signifikant schlechtere LQ als Männer mit SPK. Bei Trägern eines transurethralen DK war dieser Effekt nicht zu verzeichnen (Abb. 3). Grund hierfür sind die Items, die bei Frauen einen persistierenden Urinverlust transurethral anzeigen. Die katheterassoziierte LQ wird statistisch signifikant besser bewertet, wenn Immobilität der Grund für die lebenslange Katheterableitung ist, jüngere Patienten (<70 Jahren) mit Katheter bewerten diese insgesamt schlechter als ältere Patienten. Unter den 427 Patienten fanden sich 70 mit einer Ventilversorgung. Diese wurde von den rekrutierenden Urologen signifikant häufiger (73,5%; p=0,003) bei einer Blasenentleerungsstörung als bei einer Inkontinenz oder anderen Indikation eingesetzt, ebenso signifikant häufiger bei einem SPK als bei einem transurethralen DK (73,4%, p=0,005).

Abb. 2: LQ bei 357 dauerabgeleiteten Katheterträgern (Domäne 09 = Kathetermanagementprobleme, 10 = interpersonelle Probleme, 11 = psychosoziale Probleme, 12 = katheterassoziierte LQ, 13 = Haut/Schleimhautprobleme)

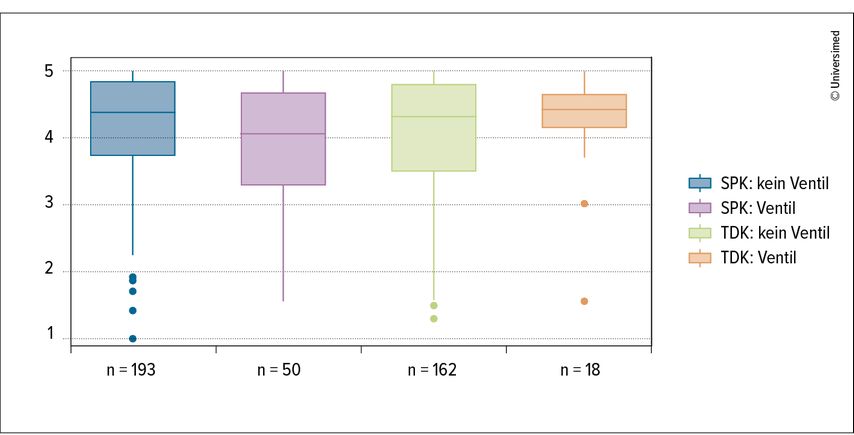

Der Vergleich der 357 abgeleiteten Patienten mit 70 ventilversorgten Patienten offenbart, dass es keinen Unterschied in der katheterassoziierten LQ gibt – weder bei allen Patienten noch bei der separaten Betrachtung von Männern und Frauen noch unterschieden nach Katheterart (Abb. 4). Die unterschiedliche Bewertung der Einzelitems zeigt dabei die Probleme der jeweiligen Versorgungsform: Ventilversorgte Patienten geben statistisch signifikant eine schlechtere Bewertung der „Urinverlust-Items“ an; abgeleitete Patienten stimmen häufiger der Aussage zu, dass belastende Schmerzen auftreten. In einer ergänzenden Frage hatten die AK-Mitglieder nach Stürzen als typisches geriatrisches Problemfeld im letzten Jahr insgesamt und wegen des Katheters im Besonderen gefragt. Die Sturzhäufigkeit wurde bei allen Patienten mit 14,8% für mindestens einen Sturz im letzten Jahr angegeben und liegt dabei in dem Bereich, der auch in der Literatur für ambulante Patienten über 70 Jahre angegeben wird.5 Wegen des Katheters waren nach Selbstauskunft jedoch nur 0,6% der Patienten gestürzt – mit nahezu identischer Sturzinzidenz bei DK, SPK, mit Ventil oder Dauerableitung.

Abb. 4: Katheterassoziierte LQ je nach Katheterart und Ableitungsform: blau: SPK, abgeleitet, violett: SPK, ventilversorgt, grün: transurethraler Dauerkatheter, abegleitet, orange: transurethraler Dauerkatheter, ventilversorgt (Unterschiede nicht signifikant)

Zusammenfassend konnte daher weltweit erstmalig vom Standpunkt der katheterassoziierten LQ dargestellt werden, dass die mit einem validierten Assessment gemessene LQ insgesamt nur moderat eingeschränkt ist, dass Frauen mit SPK wegen des persistierenden Urinverlustes bei einem SPK eine schlechtere LQ als unter einem transurethralen DK angeben, dass die Akzeptanz bei der Indikation „Immobilität“ am besten ist und dass sie bei jüngeren Patienten schlechter ist als bei älteren. Auch scheint eine Ventilversorgung keinen Vorteil bezüglich der katheterassoziierten LQ zu bringen. Das Dogma, dass eine Katheterversorgung zu mehr Stürzen führt, kann nach den vorliegenden Daten nicht aufrechterhalten werden.

Definition Urogeriatrie

Der geriatrische Patient wird von der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie sowie von der Bundes-Arbeitsgemeinschaft geriatrischer Einrichtungen als über 70-jährig und multimorbid oder über 80-jährig definiert. Dabei sei das numerische Alter nicht zielführend, sondern die alterstypische Multimorbidität, die spätestens bei dem über 80-jährigen, vulnerablen Patienten zu einer Bedrohungslage im Hinblick auf Chronifizierung und Autonomieverlust führt.

Zu den geriatrischen Hauptthemen gehören 5 mit „I“ beginnende Bereiche: Immobilität, Instabilität (im Sinne von Sturzneigung), Irritabilität (im Sinne von kognitiven Defiziten, Delir), Inkontinenz und die iatrogene Schädigung. Besonders häufig sind in der geriatrischen Urologie zusätzlich zu den genannten Bereichen auch Aspekte der Harnwegsinfektion, der Prostataerkrankungen, altersassoziierter Tumoren, Sexualstörungen, die Urolithiasis und Einschränkungen der Nierenfunktion bis hin zur Transplantation.

Die Urogeriatrie bearbeitet dabei zwei Hauptarbeitsfelder:

die genannten geriatrischen Hauptthemen bei urologischen Patienten und

Altersveränderungen und die genannten typischen Erkrankungen des Harntraktes bei Hochbetagten und deren Folgen im und jenseits des Harntraktes

Im Einzelnen lassen sich dabei beispielhaft folgende Themenfelder abgrenzen:

Ad 1:

Immobilität: Indikation, Durchführung, Folgen und Alternativen zur Harnblasenlangzeitdrainage

Instabilität/Sturzneigung: Einflüsse und Folgen von Operationen und medikamentösen Therapien auf urologischem Sektor, Drangsymptomatik (OAB)

Irritabilität/Kognition: Veränderungen der Kognition nach urologischen Eingriffen und unter urologischer medikamentöser Therapie

Harninkontinenz: Besonderheiten der Ätiologie, Diagnostik und Therapie der Harninkontinenz bei Hochbetagten und deren Einflüsse auf den Selbstbestimmungsgrad, die Mobilität und Lebensqualität

iatrogene Schädigung: Einflüsse der nichturologischen und urologischen Medikation/Komedikation auf den Harntrakt und andere Organsysteme

Ad 2:

Besonderheiten bei Ursachen, Diagnostik und Therapie von Blasenfunktionsstörungen wie z.B. der Blasenatonie bei Hochbetagten

Symptom „Makrohämaturie“, z.B. auch als Ausdruck von Medikamentenfolgen und Medikamenteninteraktionen im Spannungsfeld zwischen Blutverdünnung und Harntrakt-Risikofaktoren wie Blasenentleerungsstörungen, Infektionen, anatomischen Harntraktveränderungen, z.B. beim benignen Prostatasyndrom und anderen

Ergebnisse, Folgen und besondere Nebenerscheinungen von Operationen auf urologischem Fachgebiet bei Hochbetagten

Sinnhaftigkeit und Nutzen von verschiedenen Assessments bei urologischen Patienten

Nebenwirkungen und Folgen von etablierten urologischen Behandlungsmethoden bei Hochbetagten im Vergleich mit Jüngeren

Die Uro-Geriatrie bewegt sich dabei im Grenzbereich von Urologie und Geriatrie und kümmert sich im Hinblick auf die demografische Entwicklung und die besonders in der Urologie zu erwartende Zunahme altersbedingter Erkrankungen auf urologischem Sektor um eine fachübergreifende Herangehensweise an diese Erkrankungen. Sie importiert geriatrische Methoden in die Urologie und exportiert urologisches Know-how bei Erkrankungen des Harntraktes in die Geriatrie und andere Fachrichtungen.

Autoren:

Wiedemann A1, 2, Gleisner J3, Karstedt H4, Stein J5, Otto U6 für den Arbeitskreis Geriatrische Urologie der Deutschen Gesellschaft für Urologie

1 Ev. Krankenhaus Witten, gGmbH, 2 Lehrstuhl für Geriatrie, Universität Witten/Herdecke, 3 Urologische Gemeinschaftspraxis Wuppertal, 4 Urologische Gemeinschaftspraxis Gelsenkirchen, 5 Urologische Abteilung, Klinikum Region Hannover GmbH, 6 Klinik Quellental, Bad Wildungen

Korrespondenz: Prof. Dr. med. Andreas Wiedemann

Literatur:

1 Holt S et al.: Potentially inappropriate medications in the elderly: the PRISCUS list. Dtsch Arztebl Int 2010; 107(31-32): 543-51 2 Boustani M et al.: A gero-informatics tool to enhance the care of hospitalized older adults with cognitive impairment. Clin Interv Aging 2007; 2(2): 247-53 3 Wiedemann A et al.: [Adverse drug reaction affecting the urinary tract - the Witten urinary tract adverse reaction score]. Aktuelle Urol 2021; 52(5) 481-9 4 Wiedemann A et al.: [Quality of life for wearers of a suprapubic or transurethral bladder catheter as lifelong permanent care.] Der Urologe 2022; 61: 18-30 5 Gazibara T et al.: Falls, risk factors and fear of falling among persons older than 65 years of age. Psychogeriatrics 2017; 17(4): 215-23

Das könnte Sie auch interessieren:

Andrologie und rekonstruktive Urologie: Innovationen und was Sie für die Praxis wissen müssen

Der Kongress der Europäischen Vereinigung für Urologie (EAU) in Madrid bot ein Palette an andrologischen Themen und Highlights in der rekonstruktiven Urologie. Das Spektrum erstreckte ...

Nierenkarzinom: Spannendes, aber kaum Fortschritte im metastasierten Stadium

Wie schon beim ESMO 2024 erkennbar war, hat sich in der Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms nicht viel geändert. Das spiegelt sich auch in der aktualisierten EAU-Leitlinie ...

Neue Entwicklungen im Management des benignen Prostatasyndroms

Die Therapie des benignen Prostatasyndroms (BPS) entwickelt sich hin zu individuell angepassten Strategien für jeden Patienten. Auf dem EAU-Kongress 2025 wurden Studien vorgestellt, die ...