Lynch-Syndrom beim Urothelkarzinom des oberen Harntraktes

Universitätsklinik für Urologie<br>Medizinische Universität Wien<br>E-Mail: katharina.rebhan@meduniwien.ac.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Aufgrund der zunehmenden Anzahl an zielgerichteten Tumortherapien rücken molekulargenetische Veränderungen von Karzinomen derzeit in den Mittelpunkt der Uroonkologie. Insbesondere beim seltenen Urothelkarzinom des oberen Harntraktes ist von einer starken erblichen Komponente durch Mutationen der DNA-Basenfehlpaarungs-Reparatur-Gene (Mismatch-Reparatur, MMR) auszugehen. Daher könnten gerade diese Patienten und Mutationsträger in Zukunft von individualisierten Diagnose- und Therapiemöglichkeiten profitieren.

Keypoints

-

Etwa 5–10% der Urothelkarzinome des oberen Harntrakts gehen auf eine Keimbahnmutation bzw. auf das Lynch-Syndrom zurück, weshalb hier ein großer Anteil an nicht diagnostizierten erblichen Ursachen in der Uroonkologie liegt.

-

Träger von Mutationen der Mismatch-Reparatur-Gene haben ein bis zu 80% höheres Lebenszeitrisiko, an Krebs zu erkranken, da DNA-Basenfehlpaarungen nicht mehr repariert werden können.

-

Die Identifikation der Mutationsträger unter Erkrankten mit Urothelkarzinom des oberen Harntraktes, aber auch gesunder Verwandter wird sowohl in der Krebsfrüherkennung als auch in der zielgerichteten Therapie in Zukunft einen noch höheren Stellenwert haben.

Während die meisten Urothelkarzinome in der Blase entstehen, haben nur etwa 5% der Urothelkarzinome ihren Ursprung im oberen Harntrakt. Man spricht hier vom sogenannten „upper tract urothelial carcinoma“ (UTUC). Obwohl Blasenkrebs und UTUC lange Zeit als die gleiche Erkrankung betrachtet worden sind, so zeigten sich doch in der Ätiologie und auf molekulargenetischer Ebene zahlreiche Unterschiede. Während zum Beispiel beim Blasenkrebs Rauchen der Hauptrisikofaktor ist, hat das UTUC neben umweltbedingten Risikofaktoren1 einen beträchtlichen Anteil an erblichen Prädispositionen. Man geht davon aus, dass etwa 5–10% der Urothelkarzinome im oberen Harntrakt eine Keimbahnmutation zugrunde liegt. Häufig ist dies auf das Lynch-Syndrom zurückzuführen – ein autosomal dominantes Tumorprädispositionssyndrom, welches aufgrund von Mutationen der MMR-Gene zu einem erhöhten Risiko für das Auftreten von Krebserkrankungen führt.

Lynch-Syndrom

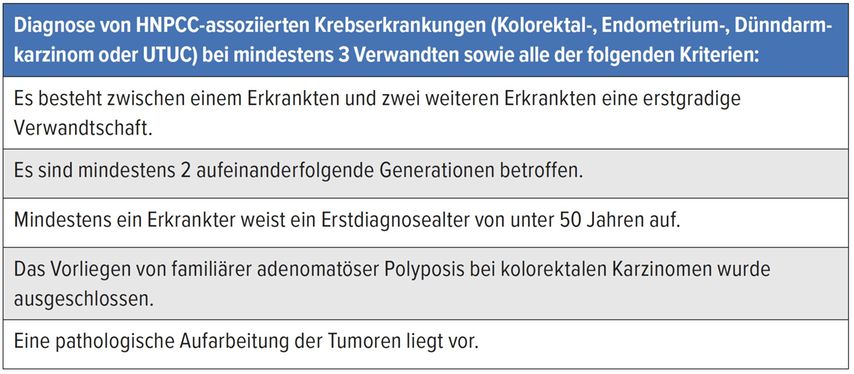

Erfüllen Patienten die klinischen Amsterdam-I- oder Amsterdam-II-Kriterien (Tab. 1), spricht man vom hereditären non-polypösen kolorektalen Karzinom (HNPCC).2, 3 Wird bei Patienten mit einem HNPCC eine Mutation in einem der MMR-Gene nachgewiesen, so gilt das Lynch-Syndrom als bestätigt. Das Lynch-Syndrom geht einher mit einer erhöhten Rate bösartiger Neubildungen des Kolons bzw. Rektums, des Endometriums, des Pankreas sowie Urothelkarzinomen des oberen Harntraktes. Bei bis zu 5% aller UTUC-Patienten kann ein Lynch-Syndrom nachgewiesen werden.4, 5

Tab. 1:Überarbeitete HNPCC-Kriterien – Amsterdam-II-Kriterien 3

Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer Lynch-Syndrom-assoziierten Krebserkrankung zu erkranken, beträgt für Mutationsträger bis zu 80%. Eine Studie an 360 Mutationsträgern zeigte neben dem um 68% erhöhten Risiko, an kolorektalem Krebs zu erkranken, auch ein Risiko von 7,6%, an einem uroepithelialen Krebs zu erkranken.6 Das kumulierte Lebenszeitrisiko für Träger von MMR-Mutationen, an einer Neoplasie des Lynch-Syndrom-Spektrums – ausgenommen das kolorektale Karzinom – zu erkranken, wurde mit 37,5% berechnet. Hierbei sind vor allem Frauen signifikant häufiger betroffen (47,4% vs. 26,5% kumuliertes Lebenszeitrisiko, p<0,001).7 Somit gilt das UTUC als die dritthäufigste Tumorentität des Lynch-Syndroms, dies bedeutet, dass diese Patienten auch eine regelmäßige urologische Betreuung benötigen.

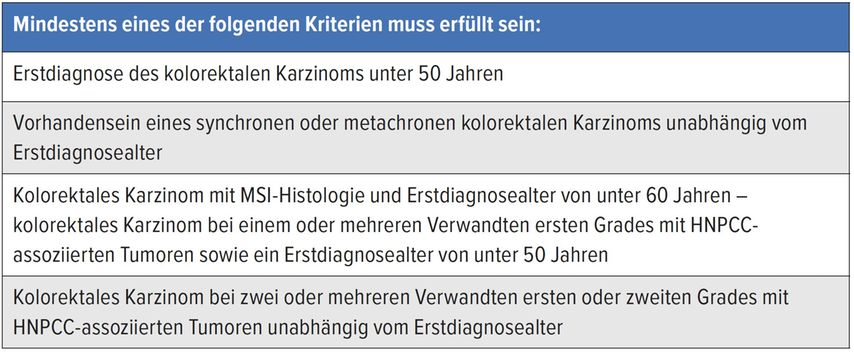

In einer retrospektiven Studie wurden 1122 UTUC-Patienten auf die Erfüllung der Bethesda-Kriterien (Tab. 2) gescreent. In dieser multiinstitutionellen, nationalen Studie erfüllten von den 1122 UTUC-Patienten 239 (21,3%) mindestens eines der genannten Kriterien. Dies bedeutet, dass Malignome des oberen Harntraktes wesentlich häufiger durch erbliche Veränderungen verursacht werden dürften, als bisher vermutet wurde.8 Eine regelmäßige genetische Abklärung bei UTUC-Patienten könnte daher helfen, Patienten und Familienangehörige zu identifizieren, welche besonders von spezifischen Früherkennungs-Untersuchungen (z.B. Koloskopien, radiologische Bildgebung, gynäkologische Abklärungen) profitieren könnten.

Tab. 2: Überarbeitete Bethesda-Kriterien17

Mismatch-Reparatur und Mikrosatelliteninstabilität

Das Lynch-Syndrom wird durch eine Mutation in einem der MMR-Gene verursacht. Pathologische Mutationen wurden bisher in MLH1, MSH2, MSH6 und PMS2 respektiv in 37%, 41%, 13% und 9% der Patienten mit kolorektalem Karzinom identifiziert.9 Deletionen am EPCAM-Gen führen zu einer Stilllegung des benachbarten MSH2-Gens.10 In einer Studie mit 5744 an kolorektalem Krebs erkrankten Patienten aus Krebsregistern der USA, von Kanada und Australien wurde die Prävalenz von Mutationsträgern in der allgemeinen Bevölkerung berechnet. Die Autoren gehen von einer hohen Dunkelziffer an unerkannten Mutationen der MMR-Gene aus (ca. 1 von 279 Personen; MLH1 = 1 von 1946, MSH2 = 1 von 2841, MSH6 = 1 von 758 und PMS2= 1 von 714).11Die MMR-Gene sind essenziell, um die Integrität des Genoms zu stabilisieren und zu erhalten. Dabei korrigiert das MMR-System Basenfehlpaarungen sowie kleinere Insertions-Deletions Fehlpaarungen, welche während der DNA-Replikation entstehen. Im MMR-System werden Basenfehlpaarungen von Protein-Komplexen bestehend aus MSH2 und MSH6 bzw. MSH2 und MSH3 erkannt. Danach kommen Komponenten zum Einsatz, welche erneut aus Protein-Komplexen bestehen (MLH1/PMS2, MLH1/PMS1 bzw. MLH1/MLH3).

Finden sich Mutationen auf beiden Allelen der MMR-Gene, führt dies zu einer defekten MMR und somit zu einer genomischen Instabilität, da DNA-Basenfehlpaarungen nicht mehr repariert werden können. Vor allem in repetitiven DNA-Abschnitten, wie z.B. den Mikrosatelliten, treten DNA-Basenfehlpaarungen gehäuft auf. Daher lässt sich charakteristischerweise bei Lynch-Syndrom-Patienten eine vermehrte Instabilität der Mikrosatelliten (MSI) nachweisen. Veränderungen der Mikrosatelliten beeinflussen wiederum Gene, welche Zellwachstum, Apoptose oder DNA-MMR-Gene regulieren. Somit geht man davon aus, dass diese Anhäufung von Mutationen die Entstehung von Krebs beim Lynch-Syndrom maßgeblich antreibt.12 Von 164 Patienten mit sporadischem UTUC, welche weder die Amsterdam-I- noch die Amsterdam-II-Kriterien erfüllten, konnte im Tumorgewebe von 27 Patienten (16%) ein hoher Grad an MSI nachgewiesen werden. Ein hoher Grad an MSI gilt als Indikator von Mutationen im MSH2-Gen, welches bei HNPCC-Patienten als das am häufigsten veränderte Gen gilt.13

Das Lynch-Syndrom dürfte bei UTUC ebenfalls vor allem mit Mutationen im MSH2-Gen zusammenhängen. In einer Studie an 17576 Familienmitgliedern von bekannten MLH1- und MSH2-Mutationsträgern wurde mittels modifizierter Segregationsanalyse eine erhöhte Inzidenz für das UTUC bei männlichen MLH1- und MSH2-Trägern nachgewiesen (Hazard-Ratio 1,1 bzw. 7,9). Bei Frauen, die die Mutation tragen, zeigte sich bei MLH1 sogar ein 5,9- bzw. bei MSH2 ein 21,1-fach erhöhtes Risiko, an einem UTUC zu erkranken.14

Klinische Relevanz

Kürzlich wurden im Rahmen einer prospektiven Studie 115 Patienten mit UTUC, welche bis dahin keine Lynch-Syndrom-spezifische Anamnese aufwiesen, auf genetische Veränderungen untersucht. Es wurden dabei neben den klinischen Kriterien auch immunhistochemische Veränderungen sowie die MSI erfasst. Es konnten 16 Patienten (13,9%) mit potenziellem Lynch-Syndrom identifiziert werden. Jene Erkrankten mit positivem Screening-Ergebnis wurden zur weiteren genetischen Beratung und Abklärung überwiesen. Hierbei wurde bei 6 Personen (5,2%) eine Keimbahnmutation der MMR-Gene nachgewiesen. Diese Ergebnisse legen nahe, dass bei Patienten mit UTUC tatsächlich ein großer Anteil an bisher nicht diagnostizierten genetischen Ursachen vorliegt.5 Eine weitere Studie von 128 an UTUC erkrankten Patienten konnte eine MSI in 36 (28,1%) nachweisen, wobei 22,7% eine hohe Ausprägung der MSI aufwiesen. Außerdem geht man von einem Lynch-Syndrom in 7,8% der Fälle als Tumorursache aus.15 Dies ist von klinischer Bedeutung, da jüngst Checkpoint-Inhibitoren wie Pembrolizumab ein besonders hohes Ansprechen bei Tumoren mit hoher MSI oder Defekten der MMR zeigten.16 In der Zukunft könnte daher eine routinemäßige genetische Abklärung von UTUC-Patienten somit auch einen individualisierten Therapieansatz ermöglichen.

Schlussfolgerung

Das UTUC als seltene Tumorentität erhielt in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit, wodurch sich die vermutete erbliche Komponente und der Zusammenhang mit dem Lynch-Syndrom deutlich verstärkten. Die Kenntnis der molekulargenetischen Ursachen beim Lynch-Syndrom bietet Urologen die Möglichkeit individualisierter Therapiekonzepte. Mutationsträger sollen nicht nur identifiziert und Früherkennungs-Untersuchungen zugeführt werden, sondern auch über das Wesen und die Tragweite eines erblichen Tumorsyndroms aufgeklärt werden. Um dies zu ermöglichen, bedarf es weiterer Forschung über das Zusammenspiel von Mutationen in der Tumorgenese und deren potenzielle Anknüpfungspunkte für eine zielgerichtete Therapie.

Literatur:

1 Rebhan K et al.: Aristolochic acid and its effect on different cancers in uro-oncology. Curr Opin Urol 2020; 30(5): 689-95 2 Vasen HF et al.: The International Collaborative Group on Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer (ICG-HNPCC). Dis Colon Rectum 1991; 34(5): 424-5 3 Vasen HF et al.: New clinical criteria for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC, Lynch syndrome) proposed by the International Collaborative group on HNPCC. Gastroenterology 1999; 116(6): 1453-6 4 Harper HL et al.: Upper tract urothelial carcinomas: frequency of association with mismatch repair protein loss and lynch syndrome. Mod Pathol 2017; 30(1): 146-56 5 Metcalfe MJ et al.: Universal point of care testing for Lynch syndrome in patients with upper tract urothelial carcinoma. J Urol 2018; 199(1): 60-5 6 Aarnio M et al.: Cancer risk in mutation carriers of DNA-mismatch-repair genes. Int J Cancer 1999; 81(2): 214-8 7 Voskuil DW et al.: Colorectal cancer risk in HNPCC families: development during lifetime and in successive generations. National Collaborative Group on HNPCC. Int J Cancer 1997; 72(2): 205-9 8 Audenet F et al.: A proportion of hereditary upper urinary tract urothelial carcinomas are misclassified as sporadic according to a multi-institutional database analysis: proposal of patient-specific risk identification tool. BJU Int 2012; 110(11 Pt B): E583-9 9 Moreira L et al.: Identification of Lynch syndrome among patients with colorectal cancer. JAMA 2012; 308(15): 1555-65 10 Tutlewska K et al.: Germline deletions in the EPCAM gene as a cause of Lynch syndrome - literature review. Hered Cancer Clin Pract 2013; 11(1): 9 11 Win AK et al.: Prevalence and penetrance of major genes and polygenes for colorectal cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2017; 26(3): 404-12 12 Cerretelli G et al.: Molecular pathology of Lynch syndrome. J Pathol 2020; 250(5): 518-31 13 Roupret M et al.: Microsatellite instability as indicator of MSH2 gene mutation in patients with upper urinary tract transitional cell carcinoma. JMed Genet 2004; 41(7): e91 14 Dowty JG et al.: Cancer risks for MLH1 and MSH2 mutation carriers. Hum Mutat 2013; 34(3): 490-7 15 Schneider B et al.: Loss of mismatch-repair protein expression and microsatellite instability in upper tract urothelial carcinoma and clinicopathologic implications. Clin Genitourin Cancer 2020; doi: 10.1016/j.clgc.2020.03.006. Online ahead of print 16 Huyghe N et al.: Immunotherapy with immune checkpoint inhibitors in colorectal cancer: What is the future beyond deficient mismatch-repair tumours? Gastroenterol Rep (Oxf) 2020; 8(1): 11-24 17 Umar A et al.: Revised Bethesda Guidelines for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (Lynch syndrome) and microsatellite instability. J Natl Cancer Inst 2004; 96(4): 261-8

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Weg von neoadjuvanter Therapie und radikaler Zystektomie hin zum Blasenerhalt

Beim diesjährigen Post EAU 2025 Meeting in Wien präsentierte Dr. Kilian Gust, FEBU (Medizinische Universität Wien), ein aktuelles Update zur systemischen Therapie des muskelinvasiven ...

Highlights zum Prostatakarzinom vom EAU in Madrid

Zahlreiche im Rahmen des EAU-Kongresses 2025 in Madrid vorgestellte Arbeiten beschäftigten sich mit Diagnostik und Management des Prostatakarzinoms in allen Stadien der Erkrankung. So ...

Neues zur Li-ESWT in der Therapie der ED

Zwei Arbeiten zeigen den praktischen Einsatz der extrakorporalen Stoßwellentherapie mit niedriger Intensität (Li-ESWT; „low-intensity extracorporal shockwave therapy“) in der Therapie ...