LUTS: welche Therapie für welchen Patienten und was dieser überhaupt wünscht

Bericht:

Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Symptome des unteren Harntrakts („lower urinary tract symptoms“ – LUTS) sind ein häufiges und schwer zu behandelndes Problem, das im Rahmen des diesjährigen virtuellen EAU-Kongresses in mehreren Sitzungen diskutiert wurde. Die therapeutischen Möglichkeiten sind mittlerweile so vielfältig, dass eines der Hauptthemen die Wahl einer adäquaten Therapie für den individuellen Patienten war.

Keypoints

-

Bei LUTS mit Speichersymptomen sind Alphablocker die Therapie der Wahl, bei Nykturie stehen Vasopressinanaloga zur Verfügung. Liegt eine kleine Prostata vor oder besteht zudem eine erektile Dysfunktion, sind PDE-5-Inhibitoren eine Option.

-

Die Adhärenz zur medikamentösen Therapie von LUTS ist schlecht.

-

Bei minimal invasiven Methoden besteht eine Leitlinienempfehlung für das UroLift®-System, auch zur Wasserdampfablation mit dem Rezum-System gibt es gute Daten.

-

Betroffene wünschen sich eine wirksame und risikoarme Therapie, die Angst vor einer Beeinträchtigung der sexuellen Funktion durch chirurgische Methoden ist groß.

LUTS können medikamentös, chirurgisch sowie mit Lebensstilmodifikation und Training behandelt werden. Eine Metaanalyse von Studien zu LUTS zeigte, dass häufig sehr kurze Beobachtungszeiten gewählt werden und nur in rund 20% Patient „reported outcomes“ berücksichtigt werden. Fast 80% der Studien waren industriefinanziert, nicht alle Resultate wurden publiziert.1 Man benötige daher eine Vereinheitlichung von Protokollen und Endpunkten, so Prof. Dr. Christian Gratzke (Universitätsklinikum Freiburg).

Ungeachtet der schwachen Evidenzlage erstellte die EAU vor einigen Jahren einen Algorithmus zur Abklärung und zum medikamentösen Management von LUTS. Diagnostisch steht der Ausschluss maligner Ursachen im Mittelpunkt. Hinsichtlich der Wahl der Therapie stellt sich die Frage, ob Speichersymptome, Symptome bei der Miktion oder Nykturie im Vordergrund stehen.

Bei Speichersymptomen besteht die First-Line-Therapie für die meisten betroffenen Männer in der Einnahme eines Alphablockers. Bei Nykturie stehen Vasopressinanaloga zur Verfügung. PDE-5-Inhibitoren (PDE5-I) sind bei Männern mit LUTS und kleinerer Prostata eine zugelassene Alternative zu Alphablockern, die zudem auch gegen die erektile Dysfunktion wirksam sind. Bei Patienten mit einem Prostatavolumen über 40ml und damit hohem Progressionsrisiko sind 5-Alpha-Reduktase-Inhibitoren (5ARI) die Therapie der Wahl, wobei Patienten über das bis zu sechs Monate verzögerte Eintreten der Wirkung aufgeklärt werden müssen. Gratzke hält zu den 5ARI fest, dass sie eine gut untersuchte Substanzgruppe mit gut dokumentierter Wirksamkeit sind, aber relativ selten zum Einsatz kommen. Dies könne daran liegen, dass sie über lange Zeit eingenommen werden müssen und der volle Erfolg oft erst nach Jahren sichtbar wird. 5ARI können im Rahmen von Kombinationstherapien eingesetzt werden. Potenzielle Partner sind Alphablocker und bei Patienten mit komorbider erektiler Dysfunktion auch PDE5-I. Eine mit Tadalafil und Finasterid durchgeführte Studie zeigt, dass die Kombination bei Patienten mit benigner Prostatahyperplasie (BPH) nicht nur einen zusätzlichen Benefit hinsichtlich der erektilen Funktion bringt, sondern auch LUTS-Symptome deutlicher reduziert als Finasterid alleine.4 Eine weitere Option ist die Kombination von Alphablockern und Antimuskarinika, die sich bei mit Patienten mit gemischten Speicher- und Miktionssymptomen auch über längere Beobachtungszeiten bewährt hat.5 Bei bestimmten Patienten können auch Dreifachkombinationen indiziert sein, wobei Polypharmazie bei diesen oft multimorbiden Patienten ein Problem darstellen kann.

Die Adhärenz zur medikamentösen Therapie von LUTS ist schlecht. Eine italienische Registerstudie zeigt, dass nach einem Jahr nur noch knapp 30% der Patienten ihre Medikamente weiter einnehmen. Kombinationstherapien wurden noch häufiger eigenmächtig abgesetzt als Monotherapien. Dabei erhöht sich nach dem Abbruch der Therapie das Risiko für eine Hospitalisierung und/oder eine Operation wegen BPH deutlich.6

Wirksame, risikoarme Therapien gewünscht

Auch im Hinblick auf die geringe Adhärenz ist die Frage wichtig, welche Behandlung ihrer Symptome betroffene Männer wünschen und welche Symptome sie für besonders behandlungswürdig halten. Eine britische Gruppe um Sachin Malde vom Guy’s and St Thomas Hospital in London führte dazu eine Metaanalyse der verfügbaren Studienevidenz durch.7 Das Ziel war, mehr über die Präferenzen der Patienten hinsichtlich konservativer, pharmakologischer und chirurgischer Therapieoptionen im Kontext der persönlichen, körperlichen, emotionalen und sozialen Faktoren zu erfahren, um die Beratung im klinischen Alltag verbessern zu können, die klinische Entscheidungsfindung zu erleichtern sowie Leitlinienempfehlungen zu verbessern. Die Bedeutung der Studie erkläre sich nicht zuletzt aus der zunehmenden Zahl an konservativen und chirurgischen Therapieoptionen im Management von LUTS, so Malde. In dieser Situation müssten Patientenpräferenzen besser in die aktuellen Guidelines eingearbeitet werden. Eine Datenbanksuche bis Ende August 2020 nach quantitativen und qualitativen Studien zur erwähnten Fragestellung ergab 25 quantitative, drei qualitative und eine methodisch gemischte Studie mit insgesamt 9235 Patienten. Die Qualität der verfügbaren Evidenz wurde als schwach bis moderat eingestuft. Die große Mehrzahl der Studien wurde zu LUTS im Zusammenhang mit BPH durchgeführt, in einigen Studien wurden Männer mit überaktiver Blase befragt.

Die Studie ergab, dass die meisten Männer urodynamische Untersuchungen akzeptieren, obwohl diese als unangenehm oder peinlich empfunden werden, da die Urodynamik Therapieentscheidungen signifikant beeinflusst und dies den Patienten offenbar auch bewusst ist. Hinsichtlich elektronischer Miktionstagebücher zeigte sich ein heterogenes Bild. Die Patienten waren der Ansicht, dass diese leichter zu lesen und nach jedem Toilettengang schneller auszufüllen sind als analoge Miktionstagebücher.

Es besteht eine Präferenz für konservative und wenig riskante Therapien, wobei allerdings Verschiebungen in Abhängigkeit von der Schwere der initialen Symptomatik und dem Nutzen-Risiko-Verhältnis der Therapie festgestellt wurden. Hinsichtlich pharmakologischer Optionen bevorzugen die befragten Männer Behandlungen mit einem geringen Risiko für erektile Dysfunktion und dabei insbesondere Medikamente, welche die Dranginkontinenz verringern. Ebenfalls bevorzugt werden Therapien, die das Risiko für akuten Harnverhalt oder für Operationen minimieren. Chirurgische Therapien werden eher bei stärker belastender Symptomatik akzeptiert, wobei es chirurgische Verfahren mit hohen Erfolgsraten und geringem Risiko sein sollten. Die Angst vor sexueller Beeinträchtigung ist hauptverantwortlich dafür, dass viele Männer der Chirurgie reserviert gegenüberstehen.

Minimal invasive Methoden auf dem Vormarsch

Minimal invasive Therapien in der Behandlung von LUTS/BPH gewinnen im klinischen Alltag zunehmend an Bedeutung. Spannende Arbeiten dazu wurden ebenfalls im Rahmen des Kongresses präsentiert, die Methoden sind derzeit zum Teil noch nicht in den Guidelines empfohlen.

Das Butterfly Prostatic Retraction Device wird endoskopisch in die Urethra im Bereich der Prostata eingeführt wird und soll dort für den ungehinderten Abfluss von Harn sorgen. Eine israelische Gruppe berichtete Daten von 23 Männern, die bereits ein 12-monatiges Follow-up mit diesem Device abgeschlossen haben. Alle Patienten waren Kandidaten für eine OP. Die Ergebnisse waren bei den meisten Patienten zufriedenstellend. Die maximale Flussrate (Qmax) verbesserte sich um 33%, die Lebensqualität um 38% und der International Prostate Symptom Score (IPSS) um 40%. Fünf Patienten entschieden sich, das Device wieder entfernen zu lassen und zur medikamentösen Therapie zurückzukehren, sieben Patienten unterzogen sich einer TURP. Bei einem Patienten musste das Device repositioniert werden, in einem Fall kam es zu einer urethralen Striktur. Sexuell aktive Patienten berichteten keine Erektionsstörungen und keine antegraden Ejakulationen.8

Eine weitere minimal invasive Technik zur Behandlung von BPH/LUTS, die bereits länger im Einsatz ist und entsprechende Leitlinienempfehlungen aufweisen kann, ist das UroLift®-System, das ebenfalls in der Prostata sitzt und die Urethra offen hält. In mehreren Präsentationen wurden Ergebnisse aus größeren Datenbanken präsentiert. So zeigte eine retrospektive Analyse von mehr als 3000 Patienten, dass die Resultate im Alltag weitgehend denen aus den klinischen Studien entsprechen und die Ergebnisse über zumindest 24 Monate stabil sind. Patientenalter, Komorbiditäten und Krankheitsdauer waren keine Prädiktoren für den Erfolg des Devices. Eine schlechte Lebensqualität und ein hoher IPSS vor Implantation des Devices erwiesen sich als Prädiktoren für Reinterventionen.9

Auch zur transurethralen konvektiven interstitiellen Wasserdampfablation mit dem Rezum-System wurden aktuelle Daten präsentiert. In einer Studie mit 680 Patienten mit moderaten LUTS erwies sich das System als wirksam im Sinne einer Verbesserung von Qmax und einer Reduktion des Restharns um 65,6 cm3 (p<0,01). Innerhalb von 12 Monaten besserte sich der IPSS signifikant um 12 Punkte. Komplikationen traten bei 36,6% der Patienten auf, wurden aber durchwegs mit Grad 1 eingestuft. Beobachtet wurden leichte Hämaturie, Hämatospermie, Dysurie, Harnwegsinfekte und akutes Harnverhalten, das sich mit vorübergehender Katheterisierung gut behandeln ließ. Bei keinem Patienten trat de novo erektile Dysfunktion auf.10 Eine Real-Life-Studie aus Großbrittanien zeigte ebenfalls gute Wirksamkeit, allerdings mussten sich in diesem Kollektiv 4,6% der Patienten im Median 11,5 Monate nach der Intervention einer chirurgischen Behandlung unterziehen.11

Individuelle Vorgangsweise erforderlich

Angesichts der Vielzahl an Optionen stellt sich die Frage, wie im klinischen Alltag für den individuellen Patienten die adäquate Methode gefunden werden kann, so Prof. Dr. Jean-Nicolas Cornu von der Universität Rouen. Mit invasiveren Optionen wird eine ausgeprägtere Reduktion der Obstruktion erreicht, dies aber um den Preis von mehr Risiken und Nebenwirkungen. In diesem Zusammenhang weist Cornu auf die Metaanalyse von Malde et al. hin,7 in der die Patientenpräferenzen im Zusammenhang mit der Behandlung von LUTS systematisch untersucht wurden. Daher müssen die Optionen, von der medikamentösen Therapie bis zur Prostatektomie, mit den betroffenen Männern diskutiert und Wünsche in das individuelle Behandlungskonzept einbezogen werden.

An chronische Entzündung denken

Die chronische Inflammation der Prostata ist mit dem metabolischen Syndrom assoziiert. Darüber hinaus ist das metabolische Syndrom bei Männern mit LUTS mit einem erhöhten Risiko für Progression und akuten Harnverhalt verbunden. Damit wäre es naheliegend, dass eine Behandlung des metabolischen Syndroms auch zu einer Besserung von LUTS beitragen kann, so Prof. Dr. Alexandre de La Taille vom Hôpital Henri-Mondor in Créteil, Frankreich. Tatsächlich zeigen aktuelle Studiendaten genau das. Als wichtigste Maßnahme gegen das metabolische Syndrom hat sich Gewichtsreduktion auch als wirksam im Hinblick auf LUTS erwiesen. De La Taille: „Wir müssen unseren LUTS-Patienten deutlich machen, dass sie ihren Lebensstil verändern und abnehmen müssen.“ Die publizierte Evidenz zeigt auch, dass es nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität der Ernährung ankommt.

In einer prospektiven chinesischen Kohortenstudie reduzierte ein hoher Konsum von Früchten und Gemüse den „International Prostate Symptoms Scale“(IPSS)-Score signifikant. Ein hoher Konsum von Blattgemüse war mit einem um mehr als ein Drittel reduzierten Risiko für eine LUTS-Progression assoziiert. Die erektile Funktion dagegen wurde durch Obst- und Gemüsekonsum nicht beeinflusst.11

Ebenfalls wirksam ist Bewegung. Eine Metaanalyse von Studien mit insgesamt mehr als 40000 Patienten zeigt, dass jede Art von regelmäßigem Training das Risiko für BPH und LUTS um 25–30% reduziert. Das Training muss dafür nicht intensiv sein.12 Allerdings schätzt ein Cochrane Review die Qualität der Evidenz zu LUTS und Bewegung generell als gering ein und fordert mehr und bessere Studien.13

Die Inflammation medikamentös reduzieren

Es wurden aber auch medikamentöse Interventionen mit antiinflammatorischen Substanzen in der Indikation BPH/LUTS untersucht. So z.B. die in der Schmerztherapie eingesetzten COX-2-Hemmer. Eine randomisierte, kontrollierte Studie zeigte, dass sich LUTS unter der Kombination von Rofecoxib und Finasterid schneller bessern als unter Finasterid alleine. Der Vorteil war allerdings nach 24 Wochen verschwunden.14 Eine Metaanalyse der drei bislang durchgeführten Studien zu COX-2-Inhibitoren in der Indikation LUTS zeigt zumindest über kurze Beobachtungszeiten einen günstigen Effekt auf die Symptomatik.15 Das Problem sei allerdings, dass Coxibe und NSAR wegen ihres Risikoprofils bei chronischen Erkrankungen ohnedies nicht dauerhaft eingesetzt werden sollen, so de La Taille.

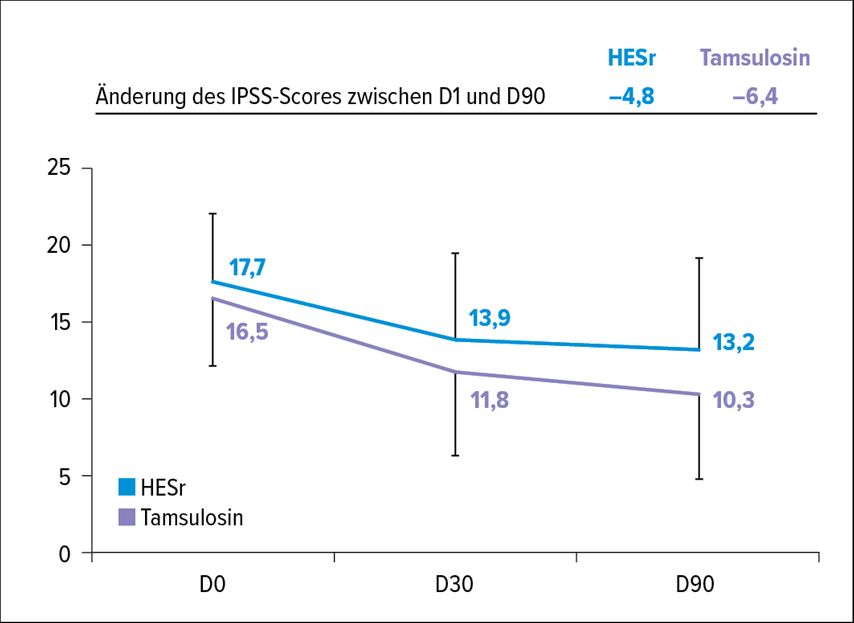

Einen Ausweg aus diesem Dilemma könnten besser verträgliche Phytotherapeutika bieten. De La Taille verweist in diesem Zusammenhang auf den antiinflammatorischen Effekt der Sägepalme (Serenoa repens). Gezeigt werden konnte unter anderem die Reduktion von Entzündungszellen und proinflammatorischen Zytokinen. Diese Effekte sind neben vorteilhaften histologischen Veränderungen auch direkt in der Prostata nachweisbar, wie Biopsiestudien zeigen.16 Vergleichsdaten aus einer prospektiven, randomisierten Studie zeigen, dass ein Extrakt von Serenoa repens verschiedene für LUTS relevante Scores wie die IPSS in ähnlicher Weise verändert wie Tamsulosin (Abb. 1). Darüber hinaus wurde unter Serenoa repens eine Reduktion von Entzündungsmarkern im Urin nachgewiesen.17

Abb. 1: Sekundärer Endpunkt: Änderung des IPSS-Scores unter HESr versus Tamsulosin ist durchaus vergleichbar. HESr = hexanic extract of Serenoa repens

Quelle:

EAU-Kongress 2021, virtuell vom 8. bis 12. 7. 2021

Literatur:

1 Thomas D et al.: Eur Urol Focus 2019; 5(6): 1101-04 2 Gratzke C et al.: Eur Urol 2015; 67(6): 1099-109 3 Gratzke C et al.: Eur Urol 2018; 74(4): 501-09 4 Casabe A et al.: J Urol. 2014; 191(3): 727-33 5 Drake MJ et al.: Urology 2017; 104: 1-4 6 Cindolo L et al.: Eur Urol 2015; 68(3): 418-25 7 Malde S et al.: EAU 2021, Poster P0306 8 Katz R et al.: EAU 2021, Poster P0045 9 Kayes O et al.: EAU 2021, Poster P0051 10 Cocci A et al.: EAU 2021, Poster P0052 11 Liu ZM et al.: Medicine (Baltimore) 2016; 95(4): e2557 12 Parsons JK, Kashefi C. Eur Urol 2008; 53(6): 1228-35 13 Silva V et al.: Cochrane Database Syst Rev 2019; 6; 4(4): CD012044 14 Di Silverio F et al.: Eur Urol 2005; 47(1): 72-8 15 Kahokehr A et al.: BJU Int 2013; 111(2): 304-11 16 Gravas S et al.: World J Urol 2019; 37(3): 539-44 17 Latil A et al.: Prog Urol 2014; 24(13): 793

Das könnte Sie auch interessieren:

Aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse beim Urothelkarzinom

Auf dem diesjährigen Genitourinary Cancers Symposium der American Society of Clinical Oncology (ASCO-GU-Kongress) wurden bedeutende Fortschritte in der Diagnose und Behandlung des ...

Aktuelles aus der 7. Version der S3-Leitlinie: wesentliche Leitlinienänderungen

Im Mai 2024 wurde die Prostatakarzinom-S3-Leitlinie unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) im Rahmen des Leitlinienprogramms Onkologie in ihrer 7. ...

Neues vom ASCO GU zum Prostatakarzinom

Im Rahmen des ASCO GU 2025 in San Francisco wurden eine Vielfalt von neuen praxisrelevanten Studien zum Prostatakarzinom präsentiert. Mit Spannung wurde unter andem auch auf die finalen ...